「植物は光合成をするもの」と思っていませんか?実は、世界には光合成という、一見とても生存に有利そうな能力をやめてしまった植物も存在するのです。

これらの植物の研究は、その実態が解明されるに連れ、驚くべき森の共生関係の発見へとつながりました。光合成をやめた植物とその共生者・宿主との関係を探ることで、普段私たちのは見えない世界が織りなす、営みと進化の道のりを探ってみましょう。

「光合成をしない植物」が存在する!?

出典:iNaturalist – サクライソウ Petrosavia sakuraii

私たちが知る多くの植物は、太陽の光をエネルギーに変えて生きています。しかし、この広い地球には、その「当たり前」を選ばなかった植物たちも存在しているのです。

世界では約880種、ここ日本国内だけでも約60種もの「光合成をやめた植物」が報告されています。このような植物の不思議な生態に触れる前に、まずは普通の「植物らしさ」とは何かを確認してみましょう。

そもそも植物とは? ― 自分で栄養をつくる「独立栄養生物」

植物という生き物の最も基本的な特徴は、自ら栄養分を作り出せる「独立栄養生物(どくりつえいようせいぶつ)」である点にあります。

動物が他の生き物を食べることでエネルギーを得る(こちらは「従属栄養生物」といいます)のとは対照的ですね。

植物は、太陽の光エネルギーを使い、水と空気中の二酸化炭素を材料にして、自分の成長に必要な栄養(有機物)を生み出します。この素晴らしい仕組みが「光合成」※です。

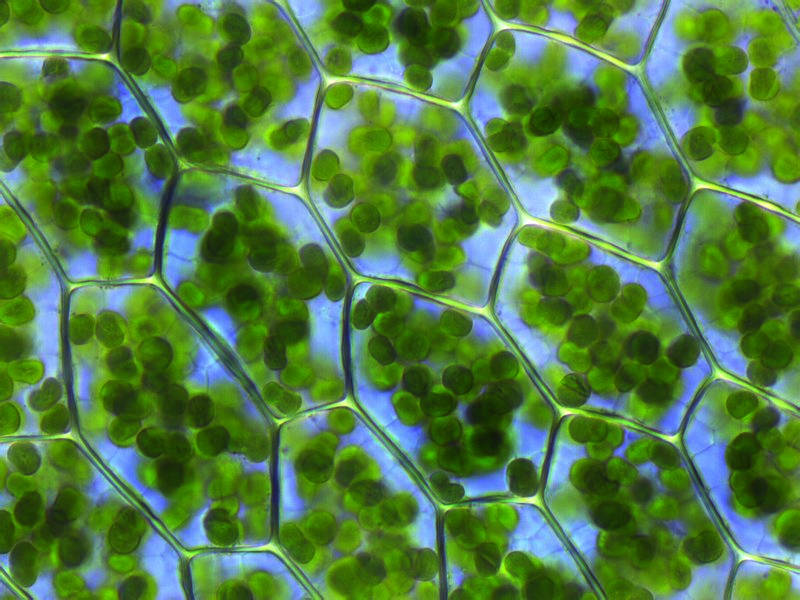

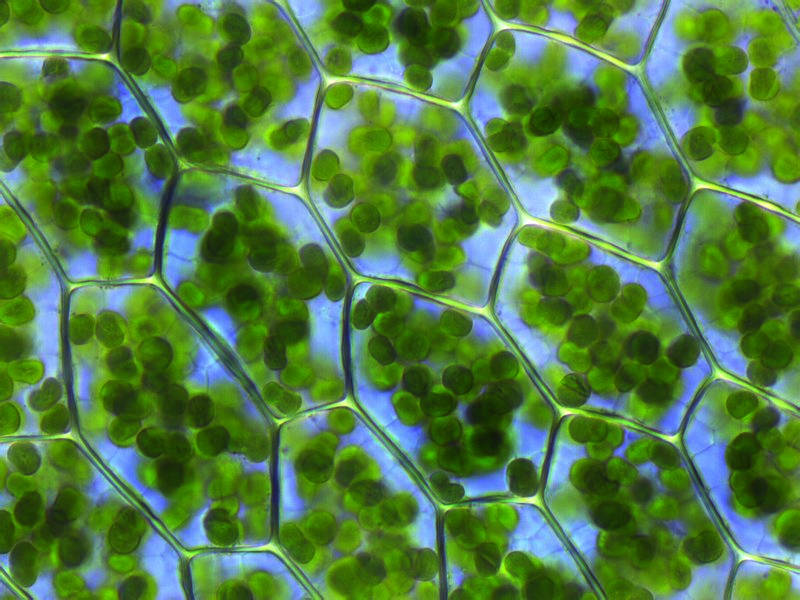

光合成は、葉の中にある「葉緑体」という小さな器官で行われます。そこに含まれる「葉緑素(クロロフィル)」という緑色の色素が、太陽の光をキャッチするアンテナの役割を果たします。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Plagiomnium affine laminazellen

この葉緑素は、光の中でも主に赤色や青色の光を吸収し、使わなかった緑色の光を反射するため、私たちの目には植物の葉が鮮やかな緑色に見えるのです。

この自給自足の生き方こそが、「植物らしさ」の核心といえるでしょう。

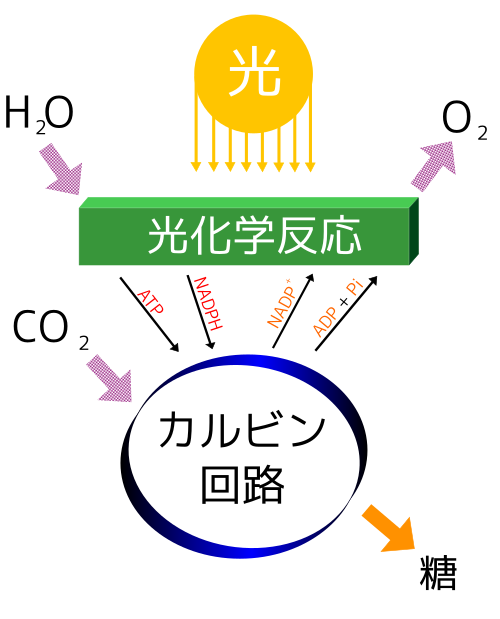

光合成🌞🌿

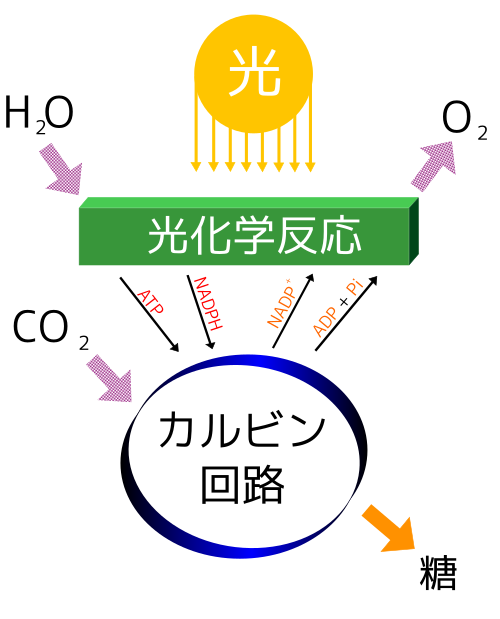

光合成は、植物や藻類(そうるい)などが、太陽の光エネルギーを利用して化学エネルギーを生み出す、地球上で最も重要な反応の一つです。太陽の光エネルギーを使い、空気中の二酸化炭素と根から吸収した水を材料にして、ブドウ糖などの有機物(栄養分)と酸素を作り出します。

このプロセスは二つの段階で進みます。まず「光反応」では、光エネルギーが水を分解して酸素を放出し、同時にATPやNADPHという形でエネルギーを蓄えます。次に「暗反応(カルビン回路)」では、そのエネルギーを使って二酸化炭素から糖を合成します。

💡 ATP(アデノシン三リン酸)

細胞内で「エネルギーの通貨」として機能する分子です。光反応で光エネルギーが ATP に変換され、この ATP が放出するエネルギーを使って、カルビン回路で二酸化炭素から糖が合成されます。

ATP は三つのリン酸基を持ち、そのうち一つが外れるときに大量のエネルギーを放出する仕組みになっています。光合成だけでなく、あらゆる生命活動(筋肉の収縮、タンパク質合成、神経活動など)のエネルギー源として機能しており、生物学において最も重要な分子の一つです。

💡 NADPH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸化物)

光反応で生成される「還元力を持つ分子」で、エネルギーと同時に電子を運ぶ役割を果たします。水が光エネルギーで分解されるとき、放出された電子がNADPHに受け渡され、NADPH はその電子をカルビン回路に運んで二酸化炭素の還元(糖への変換)を進めます。

つまり、ATPが「エネルギー」を供給し、NADPHが「還元力」を供給することで、光合成という複雑な化学反応が成立しているのです。反応式は「6CO₂ + 6H₂O + 光 → C₆H₁₂O₆ + 6O₂」で表されます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Simple photosynthesis overview-ja

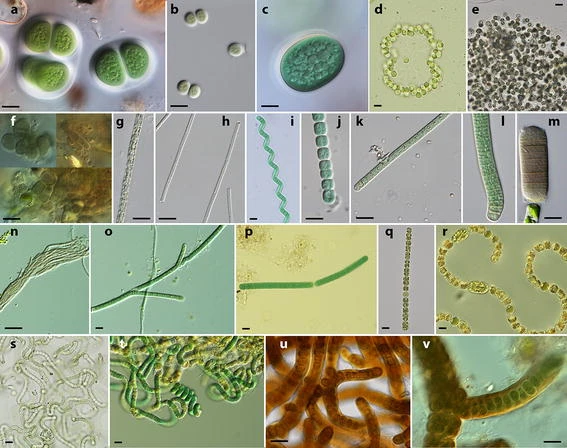

この営みは、約27億年以上前に出現したシアノバクテリア(藍藻)という生物が始めたと考えられており、地球に酸素をもたらし、現在の多様な生命を支える食物連鎖の基盤となっています。一方で、光合成は維持するのに大量のエネルギーを必要とし、特に光が不足する環境では効率が低下します。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Morphological diversity in cyanobacteria

出典:WIKIMEDIA COMONS – Cooksonia sp. – MUSE

緑を失った植物たち ― 他の生き物に頼る「菌従属栄養植物」

光合成という「当たり前」を手放した植物たちは、動物と同じように、他の生き物が作った栄養に頼る「従属栄養生物」としての道を選びました。これらの植物には、大きく分けて以下の2つの生き方があります。

- 寄生植物(きせいしょくぶつ)

- 菌従属栄養植物(きんじゅうぞくえいようしょくぶつ)

例えば、日本で見られる代表的な寄生植物には、ススキなどの根に寄生し、紫色の花をつける「ナンバンギセル(南蛮煙管)」があります。樹木の上で緑の葉を茂らせる「ヤドリギ(宿り木)」も、宿主の木から直接、水や栄養を得る仲間として知られています。

また、梅雨時の少し薄暗い森の中で、まるでガラス細工のように透き通るような白さで静かに佇む「ギンリョウソウ(銀竜草)」は、菌従属栄養植物です。その神秘的な姿から「ユウレイタケ」と呼ばれることもあります。

最近では、花びらが美しい薄紅色を帯びた新種「キリシマギンリョウソウ(Monotropastrum kirishimense)」も発見され、話題となりました。

出典:iNaturalist – キリシマギンリョウソウ Monotropastrum kirishimense

また、夏から秋に黄褐色の茎を伸ばし、ソーセージのような真っ赤な実をつける「ツチアケビ(土木通)」や、同じく黄褐色でまっすぐ伸びる「オニノヤガラ(鬼の矢柄)」も菌従属栄養植物で、どちらも「ナラタケ」というキノコ(菌類)から栄養を得て暮らしていることがわかっています。

かつて「腐生植物」と呼ばれていた光合成をしない植物の正体

ギンリョウソウやツチアケビのように、薄暗い森で生きる彼らは、かつて「腐生植物(ふせいしょくぶつ)」と呼ばれていました。

「腐生植物」という名前は、これらの植物が落ち葉や枯れ木が腐ってできた土(腐植土)を、植物自身が直接分解して栄養にしていると考えられていたことに由来します。英語名の「Saprophyte」は、ギリシャ語で「腐ったもの(Sapros)」に「生きる植物(Phyton)」という語源から付けられており、当時の科学者たちの認識をそのまま反映していたのです。

しかし、その後の科学の進歩、特に菌類との関係を調べる研究が進むにつれて、この理解は大きく変わりました。これらの植物自身には、落ち葉などを分解する能力(酵素)がほとんどないことが明らかになったのです。

実際に栄養を得ていたのは、腐った土そのものではなく、その分解を担う土の中の菌類(キノコやカビの仲間)からでした。 これらの植物の本当の生態は、菌類のネットワークに接続し、菌類が分解した栄養や、他の生きている木が作った栄養を、菌糸を介して「横取り」する形でもらっていたのです。

この生態の実態が明らかになったことで、「腐生植物」という呼び方では実態を正確に表せないため、「菌に従属して栄養を得ている植物」=「菌従属栄養植物(きんじゅうぞくえいようしょくぶつ)」という呼び名が、専門家や新しい図鑑で標準的に使われるようになりました。

出典:地球環境学研究所 – 枯れ木を食べる植物「腐生植物」は存在するのか!?

この用語の変化は、科学の進歩がこれらの植物の不思議な生き方に、より深く迫っていった過程そのものを示しているのです。

なぜ白や黄色なの? ― 色素を失った理由

これらの植物が緑色をしていないのは、とてもシンプルな理由からです。それは、光合成に不可欠な「葉緑素(緑の色素)」を持つ必要がなくなったためです。

ギンリョウソウが透き通るように白く見えるのは、何か特別な白い色素を持っているわけではありません。葉緑素をはじめとする色素がほとんどないため、細胞のすき間で光が不規則に反射(乱反射)し、結果として私たちの目には白く見えているのです。

光の乱反射で白く見えるのは雪や砂糖、塩、石鹸やビールなどの泡と同じ原理です。

一方で、ツチアケビやオニノヤガラが黄褐色をしているのは、葉緑素は失ったものの、植物がもともと持っている他の色素(カロテノイドなど)が残っているためと考えられています。光合成をやめるという選択が、彼らの見た目をこれほどまでに変えたのですね。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Cyrtosia septentrionalis (Montage)

太陽の光を求めて競い合う世界から離れ、暗い森の地面の下に広がる菌類のネットワークに頼るという、まったく異なる生き方を選んだ植物たち…。このような植物の存在から、生命の戦略が実に多様で、柔軟であるかがわかりますね。

日本ではあまり見られませんが、海外には派手な色の「菌従属栄養植物」も存在します。👇️

出典:iNaturalist – Sarcodes sanguinea

なぜ光合成をやめたのか? ― 進化の背景を探る

出典:iNaturalist – Triuris hyalina

植物にとって光合成は、何億年もかけて磨き上げてきた生存の基盤です。太陽の光さえあれば、自らエネルギーを生み出せる…これは、他に類を見ない生存に有利な能力に見えます。

それなのに、なぜ一部の植物はこの光合成という「最強の能力」を手放してしまったのでしょうか?

その答えは、私たちが想像する以上に合理的なものでした。光合成をやめた植物たちは、決して進化の「失敗作」ではありません。

むしろ特定の環境において光合成を維持するコストが利益を上回ると判断し、菌類という新たなパートナーとの関係を築くことで、独自の生存戦略を確立していったのです。ここからは、光合成をやめるという大胆な選択を可能にした、三つの重要な背景を見ていきましょう。

1.光合成の「隠れたコスト」 ― エネルギー獲得の裏側にある重い負担

光合成は強力なエネルギー獲得手段ですが、実はその維持には想像以上のコストがかかります。

葉緑体を作り、維持するためには、大量の窒素、タンパク質、脂質が必要です。光合成能力が高い植物ほど、葉の窒素の約半分を光合成系タンパク質が占めており、光合成能力と窒素含量の間には高い相関があることが知られています。

2025年に名古屋大学と静岡大学の研究チームが単細胞紅藻ガルデリアを用いた実験で明らかにしたところによると、光合成を行う緑色の細胞は、光合成をやめた白色の細胞に比べて窒素を1.5倍、タンパク質を1.3倍、脂肪酸を1.7倍も多く含んでいました。

さらに重要なことに、白色細胞は緑色細胞の1.6倍もの速度で増殖することがわかりました。つまり、光合成装置の合成・維持というコストを削減できれば、その分のエネルギーと資源を成長や繁殖に振り向けられるということです。

また、タンパク質のターンオーバー(分解と再合成)や、細胞膜を透過するイオンの回収にも、常にエネルギーが消費されています。

植物が光合成でエネルギーを生み出すにあたって、実はその機能の維持や運転には、かなりエネルギーが必要ということですね。

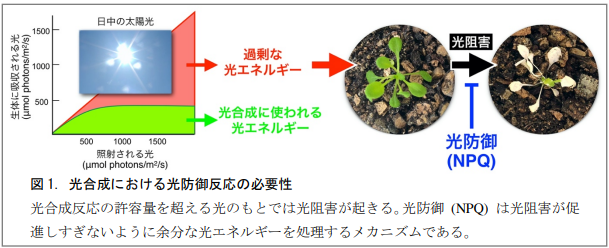

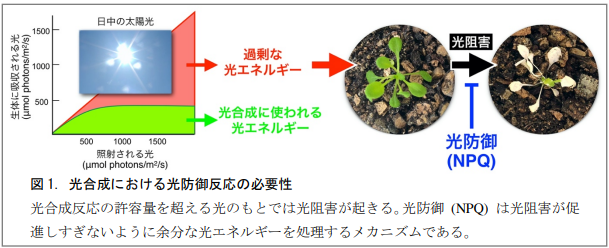

加えて、光合成には「光阻害」※というリスクも伴います。強すぎる光は葉緑体にダメージを与え、活性酸素を発生させて植物自身を傷つけてしまうのです。

実は、植物は常に光によるダメージを受けており、その修復にも多くのエネルギーを費やさなければなりません。

光阻害(こうそがい)🌞⚠️

光阻害(こうそがい)とは「光が強すぎて植物の太陽パワー装置(葉緑体)が傷つくこと」です。光が余ると、小さな有害分子(活性酸素)ができて、葉がやられたり光合成がうまく働かなくなります。

光阻害によるダメージの一例として、「葉焼け(葉が白く変色、枯れる現象)」がよく知られています。

光は植物にとってはエネルギー源ですが、必要以上に当たると葉緑体内の「光化学系II(PSII)」がダメージを受け、光合成効率が落ちます。余剰エネルギーは活性酸素(ROS)を生み、色素や膜・タンパク質を酸化して機能を損なわせます。

植物は非光化学的消光(光防御 NPQ)や抗酸化酵素、D1タンパク質の修復サイクルなどで防御と回復を行いますが、低温・乾燥・栄養欠乏などで修復力が下がると症状(葉焼け、成長抑制、色素脱失)が顕在化します。光阻害は単一因ではなく「光×温度×水分×栄養」の複合ストレス現象といえます。

出典:得津 隆太郎 ‐ 光合成における光防御反応(2021年)

光阻害の具体的な植物へのダメージとして以下が挙げられます。

- 光化学系IIの不活性化:葉緑体内の光化学系IIのタンパク質やマンガンが光によって損傷し、光合成能力自体が低下します。

- クロロフィル分解・消失:強光や複合ストレス環境下だと、クロロフィル(葉緑素)が壊され、葉が薄く色抜けすることがあります。

- 細胞膜透過性増加→壊死:活性酸素により膜透過性が増し、細胞の機能が損なわれて壊死する場合があります。

- カルシウム供給障害・チップバーン:光障害によって維管束が破壊され、カルシウム供給が妨げられるため、葉の先端部が褐色化する「チップバーン」も光阻害による障害の一例です。

- 成長阻害:複合ストレス(低温+強光、乾燥+強光など)では生育全体が阻害されることもあります。

こうした「隠れたコスト」を考えると、暗く安定した環境…、たとえば原生林の林床や落ち葉の層の下では、光合成を維持するメリットが薄れていきます。光が乏しい場所で光合成装置を維持し続けることは、むしろエネルギーの無駄遣いになりかねないのです。

暗い環境では、光合成のスピードは光がどれだけあるかで決まってしまうため、高い光合成能力を持っていてもそれが炭素の獲得に結びつかず、「コストを抑える」という意味で窒素含量(光合成装置の材料)や光合成能力が低いほうが、より適応的なのです。

2.地下に広がる「もう一つの森」 ― 菌類との古くて新しい関係

光合成をやめた植物の一部が選んだのは、孤立した生き方ではなく、菌類との深い結びつきでした。

地球上の陸上植物の約80〜90%は、根に菌根菌を共生させています。この共生関係の歴史は非常に古く、約4億年前に植物が水中から陸上へと進出した頃には、すでに菌根菌との共生が始まっていたと考えられています。

最古の植物根の化石の中にも、菌根菌に類似した構造が観察されているのです。植物が陸上に進出する際、陸上には土壌も栄養もほとんどなかったため、菌根菌との共生が植物の上陸を可能にしたのかもしれません。

菌類は土壌中に広大な菌糸ネットワークを形成し、植物種の枠を超えて複数の植物個体をつなぎます。菌根菌は土壌中に張り巡らした菌糸から、主にリン酸や窒素を吸収して宿主植物に供給し、代わりにエネルギー源として植物が光合成により生産した炭素化合物を得ています。

このネットワークを通じて、ある植物が光合成で作った栄養分が、菌糸を介して別の植物へと転流されることもあります。光合成をやめた一部の植物は、この地下に広がる菌糸ネットワーク(菌根菌ネットワーク)※に「接続」することで、他の植物が光合成で作った栄養を間接的に得ているのです。

菌糸ネットワーク(菌根菌ネットワーク)🕸️🍄

森の地面の下には、きのこやカビの仲間が作る「菌糸(きんし)」という細い糸が、まるで見えないクモの巣のように広がっています。この菌糸どうしはお互いにつながり合い、多くの木や草の根と結びつきます。その仕組みを「菌根菌ネットワーク」または「ウッドワイドウェブ」と呼びます。

菌類は土の中の栄養分や水分を集めて植物に送り、植物はそのお返しに自分が作った栄養(ブドウ糖など)を菌類に渡します。菌糸を通じて、木どうしや違う植物どうしが、お互いに栄養や情報をやりとりしたり、病気の木に力を貸したりすることもあるとわかってきました。

植物も種を超えた助け合いをすることがあるのですね!

このような地下のネットワークは森の健康や生物の多様性を支える大切なしくみです。

出典:JSTサイエンスポータル – 森林生態系を支える菌根菌ネットワーク

参考・引用

栄養のフリーライダー?!

光合成をやめた植物の中には、他の植物に直接取り付き、その植物が作った栄養を得る「寄生植物」も存在します。これらの植物は、菌根菌ネットワークではなく、宿主植物から直接栄養を奪取する戦略を選びました。この二つの生き方――「菌従属栄養植物」と「寄生植物」――これらについては、別の記事で詳しく紹介していきます。

3.何度も繰り返された進化 ― 「混合栄養」という中間段階を経て

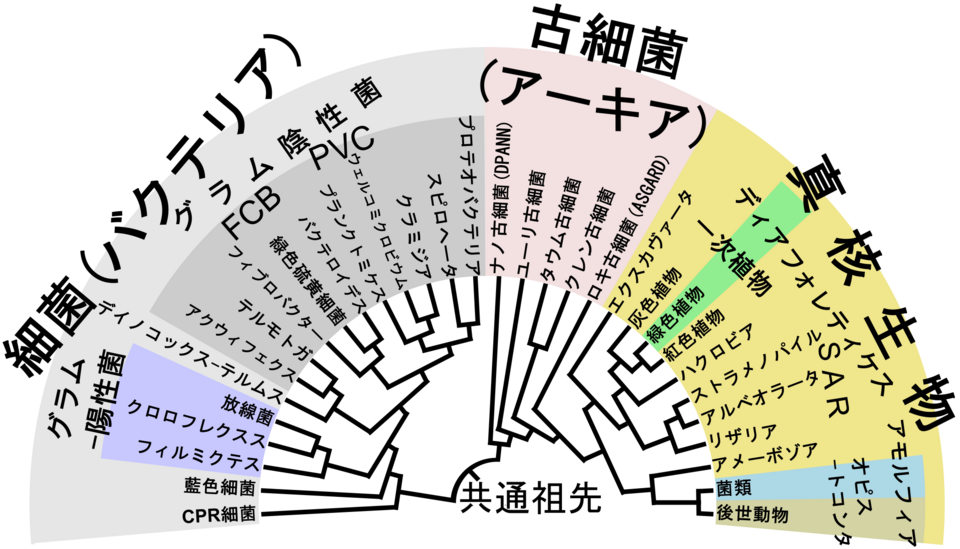

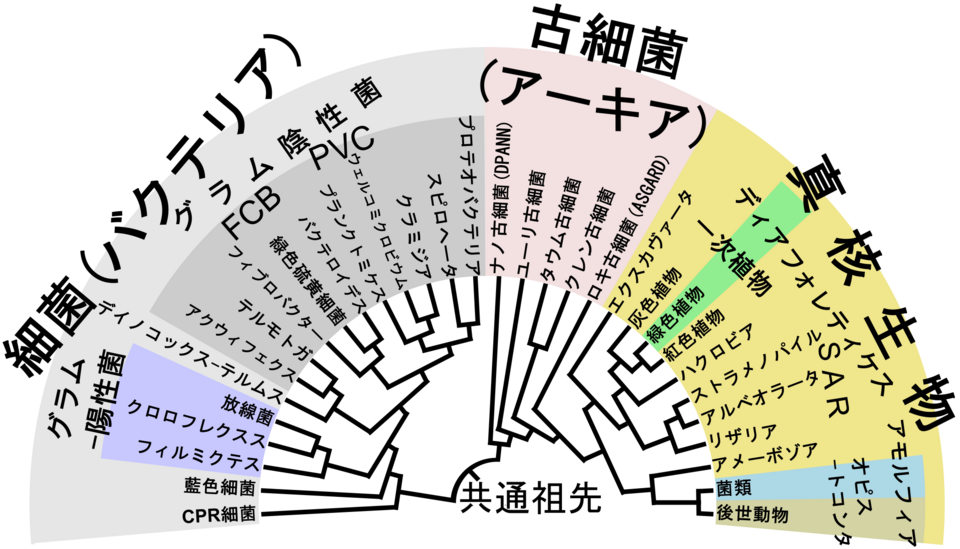

光合成をやめる進化は、突然起こったわけではありません。系統樹※を用いた解析によると、菌従属栄養性は陸上植物の進化史の中で少なくとも約50回も独立に進化したと推定されています。

系統樹🌳

系統樹(けいとうじゅ)とは、生き物たちの「家系図」のようなもので、進化の歴史の中で種がどのように分かれてきたのかを樹木のように表した図です。枝の分かれ目が共通の祖先にあたり、枝と枝が近いほど、生物同士が近い親戚関係にあることを示します。

出典:東京薬科大学 ‐ 動物の進化系統樹 山岸 明彦

かつては骨格や見た目の比較が中心でしたが、現在はDNA(遺伝情報)の解析が主流となり、より客観的な関係性を探れるようになりました。この系統樹は生命38億年の壮大な物語を読み解くための地図であり、新しい発見によって今もなお枝葉が更新され続けています。

出典:松井 求 ‐ 分子系統解析の最前線

出典:WIKIMEDIA COMMMONS – Phylogenetic Tree of Life-ja

特にラン科では、完全な菌従属栄養への進化が少なくとも30回以上起こったと考えられています。これは、異なる植物系統が何度も同じような進化の道を選んできたこと(収斂進化※、または広義の平行進化)を意味します。

収斂進化🦉🦇

収斂進化(しゅうれんしんか)とは、まったく異なる進化の道をたどった生き物が、似たような環境に適応するため、結果的に似たような姿や能力を獲得することです。たとえば、海のイルカ🐬(哺乳類)と魚のサメ🦈(魚類)は、遠い親戚ですが、水中を速く泳ぐために流線型の体とヒレを獲得しました。

空を飛ぶコウモリ🦇(哺乳類)と鳥🕊️(鳥類)も、同じように羽を広げて飛び立ちます。これは、限られた環境で生き残るために、最も効率の良い形や能力が、偶然にも「収束」した結果なのです。

出典:Wikipedia『収斂進化』

例えば、モグラ(哺乳類)とケラ(昆虫)は、どちらも土を掘って暮らす「地中生活者」です。そのため、モグラの前脚とケラの前脚は、土をかき出すために幅広く平たい形状になった点で収斂進化しています。

近年の研究で、その進化の道のりには重要な中間段階が存在することが明らかになってきました。それが「混合栄養」と呼ばれる状態です。

混合栄養とは、光合成も行いながら、同時に菌類からも栄養を得るという二刀流の戦略です。

国立科学博物館の遊川知久博士らによるラン科シュンラン属を用いた研究では、炭素と窒素の安定同位体を使った解析により、独立栄養と菌従属栄養の中間に位置する混合栄養という段階が存在することが実証されました。シュンラン属の進化を追跡すると、まず独立栄養の段階では腐生菌※のみと共生していた植物が、混合栄養の段階では腐生菌と外生菌根菌※の両方と共生するようになり、最終的に完全な菌従属栄養の段階では外生菌根菌のみと共生するようになったことがわかりました。

※腐生菌:生きていない動植物の遺体や落ち葉などの有機物を分解し、それを栄養にして生きる菌類

※外生菌根菌:樹木などの根の表面に菌糸を張りめぐらせ、根の細胞内には入らず、植物と栄養をやりとりしながら共生する菌類

つまり、栄養摂取の方法が変わるにつれて、共生するパートナーとなる菌を段階的にシフトしていったのです。

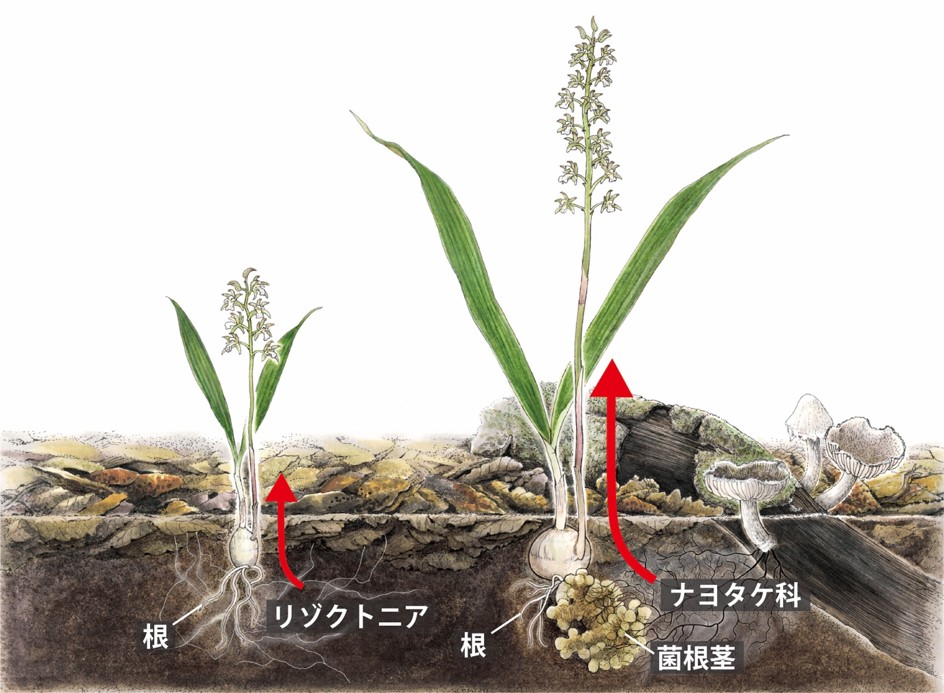

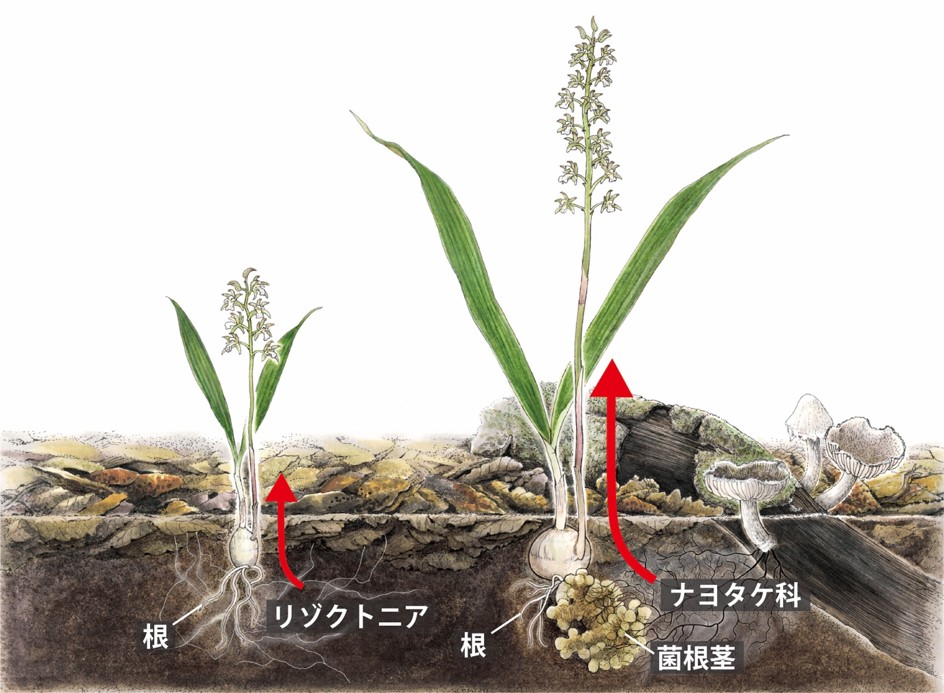

神戸大学の末次健司教授らによる2025年の研究では、ラン科のコケイランを用いて、菌への依存度が個体によって異なることが示されました。菌根茎と呼ばれる特殊な地下茎を持つ個体は、木材分解菌から効率的に炭素を得ることで、より大きく成長し、多くの花をつけることができました。

出典:神戸大学 – なぜ寄生を選ぶ植物が存在するのか? 光合成の代わりに菌に依存する生活の意義を解明

コケイランは、地下部の種類によって、異なる菌類と共生します。リゾクトニア※と一緒に生きるコケイラン(左)は、光合成によって主に自分で栄養を作ります。一方、菌根茎という特別な地下茎を持つコケイラン(右)は、朽木(枯れ木)などを分解できるナヨタケ科の菌類と共生します。

この菌と共生することで、朽木から菌類が得た「炭素(栄養)」をコケイランも使えるようになり、植物自体が大きく育ち、たくさんの花を咲かせることができるのです。上の図での赤い矢印は、菌類からコケイランへ炭素がどれだけ移動しているかを示しています。

この研究は、菌から栄養を得ることが植物の成長と繁殖を促進するという適応的意義※を直接示した重要な事例です。

※リゾクトニア:植物の根と菌糸が結びついて栄養をやりとりするタイプの菌類。多くのラン科と共生する

※適応的意義:その生物や個体が、特定の環境で生き残り、子孫を残す上で有利になる特性や能力

また、2025年7月に名古屋大学の研究チームは、シアノバクテリアを暗所で長期間培養することで、光合成能力の喪失・低下を実験的に観察することに成功しました。この研究により、光合成と呼吸のトレードオフを調節する遺伝子への突然変異が、光合成を失う進化の初期プロセスの一つである可能性が示されました。

つまり、「光合成でエネルギーを作るしくみ」と「呼吸で生きるしくみ」を調節する遺伝子に突然変異が起こることで、暗い場所などでは光合成をやめる進化が進みやすくなる可能性がある…ということです。

これは、光合成喪失の進化プロセスを具体的に観察した世界初の例です。こうした研究から見えてくるのは、光合成をやめる進化が決して偶然の産物ではなく、環境への適応として合理的に選択され、長い時間をかけて段階的に実現されてきたプロセスだということです。

これらの植物は光を求める競争から降り、地下の菌類ネットワークという「もう一つの森」の中で、独自の生存戦略を確立していったのです。

光合成をやめた植物の二つの生き方

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Yadorigi at Nabekura Park Tono Iwate pref Japan01bss

太陽の光に頼ることをやめた植物たちは、その代わりにどのような方法で生きていくことを選んだのでしょうか。彼らが選んだ道は、大きく分けて二つの戦略にたどり着きます。

一つは、他の生きた植物に直接取り付いて栄養を得る「寄生」という道。もう一つは、地下に広がる菌類のネットワークを通じて間接的に栄養を得る「菌従属栄養」という道です。

どちらも、自ら栄養を作り出すことをやめ、すでにそこにある栄養のインフラを利用するという点では共通していますが、その仕組みと進化の過程は大きく異なります。この二つの生き方がどのように異なるのかを見ていきましょう。

第一の道:「寄生」 ― 他の植物から直接栄養をもらう

寄生植物は、他の生きた植物に取り付き、その植物が作った栄養や水分を直接奪い取って生きる植物です。

彼らの最大の特徴は、「吸器(きゅうき)」と呼ばれる特殊な器官を持つことです。吸器は、宿主植物の組織に侵入し、水や栄養を運ぶ維管束※に到達すると、寄生植物の維管束と宿主の維管束を連結します。

寄生植物は自分の栄養の輸送経路を宿主のものとつなげることで、養分を直接奪い取って成長するのです。

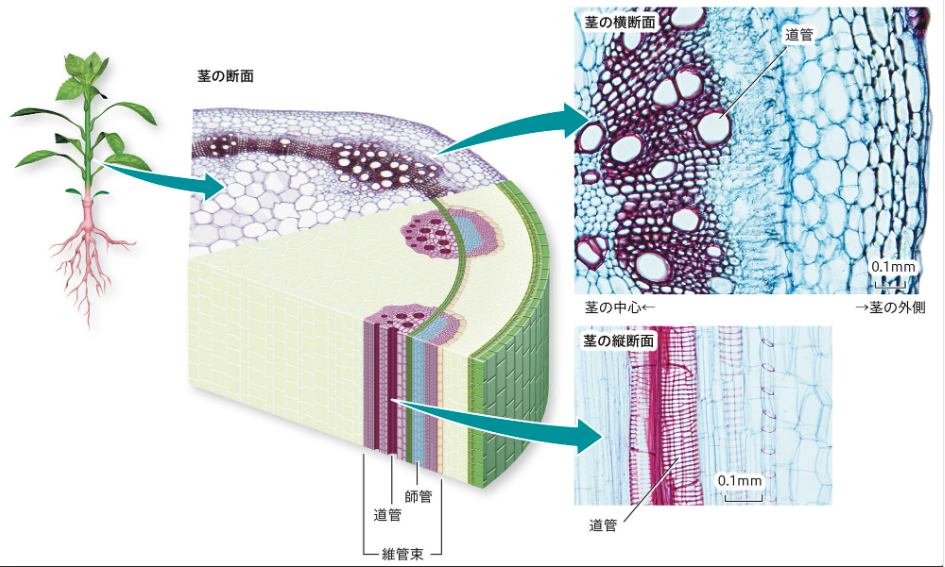

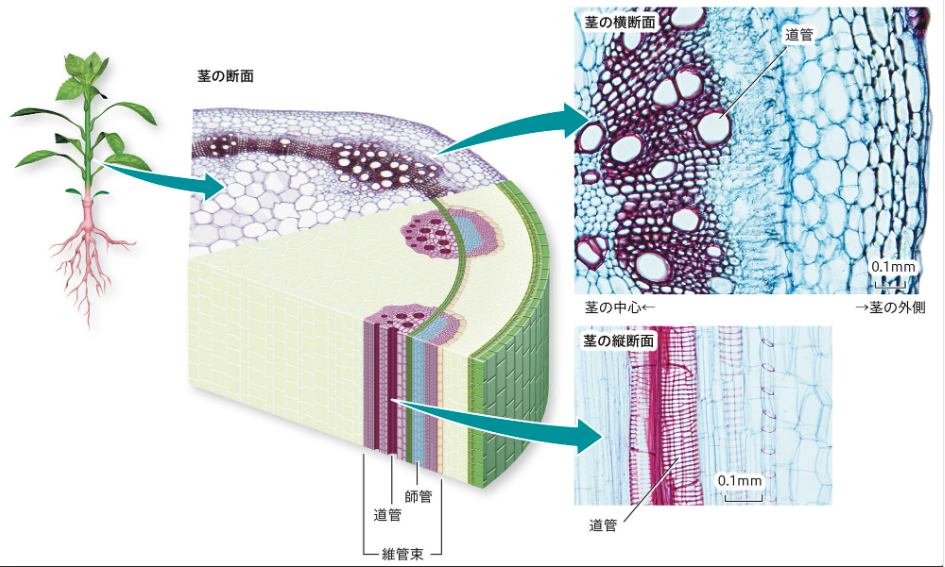

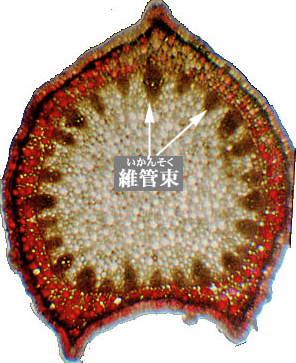

維管束(いかんそく)🌿💧

維管束(いかんそく)は、植物の根や茎、葉に通っている、水や栄養分を運ぶための「パイプ」のような組織です。維管束は「道管(どうかん)」と「師管(しかん)」という二つの細い管からなっており、道管は根から吸い上げた水と土の中の栄養を上へ運び、師管は葉で作られた栄養分を下へ運びます。

出典:学校図書 ‐ 道管と師管

これら多数の道管と師管が集まった部分を、それぞれ「木部(もくぶ)」「師部(しぶ)」と呼びます。茎の断面を観察すると、維管束が小さな穴(道管)として見えることがあり、茎を太らせるために木部と師部の間には「形成層(けいせいそう)」という細胞分裂の活発な層が存在します。

出典:神戸大学 ‐ 専門的な言葉の詳しい解説 維管束 いかんそく

また、葉では維管束が筋状に走っており、これが「葉脈(ようみゃく)」として目に見える構造です。植物全体に水と栄養を効率よく届けるため、欠かせない組織です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Starr 041211-1365 Unknown pteridophyte

寄生植物は、光合成能力の有無によって、さらに以下の二つのタイプに分けられます。

- 全寄生植物:葉緑素を持たず、光合成を全く行わないため、栄養を完全に宿主に依存

- 半寄生植物:葉緑素を持ち、光合成を行う能力を部分的に保持しながら、主に水分や無機栄養を宿主から取得

世界で最も有名な寄生植物の一つが、ラフレシアです。直径1メートルを超えることもある世界最大の花を咲かせるラフレシアは、東南アジアの熱帯雨林に生育し、ブドウ科のミツバカズラ属のつる植物にのみ寄生します。

ラフレシアは全寄生植物で、葉も茎も根も持たず、宿主組織内に食い込んだごく微細な糸状の細胞列から巨大な花を咲かせます。驚くことに、ラフレシアは栄養だけでなく、「遺伝子の水平伝播」※と呼ばれるプロセスでDNAまで宿主から盗むことが知られています。

遺伝子の水平伝播🧬

遺伝子の水平伝播(すいへいでんぱ)とは、遺伝子は通常、親から子へと受け継がれますが(=垂直伝播)、水平伝播は異なる生物種の間で直接遺伝子が転移する現象です。特に細菌やウイルスで頻繁に見られ、細菌が抗生物質への耐性遺伝子を他の細菌に渡すことで、医療現場で問題となる薬剤耐性菌が急速に広がります。

また、古細菌や一部の真核生物でも確認されており、ラフレシアなどの寄生植物は宿主植物から遺伝子を取り込むことで、宿主への適応を進化させてきました。水平伝播により、長い時間をかけずに有利な遺伝子を獲得できますが、医療や防疫の場面では、病原性や薬剤耐性が急速に拡散するというリスクにもつながります。

Wikipedia ‐ 遺伝子の水平伝播

理化学研究所 ‐ イネ科の宿主から寄生植物へ、核内遺伝子が水平伝播する現象を発見-寄生植物が、栄養源に加えて遺伝子も宿主植物から獲得-(2010年5月)

松井 一彰 ‐ 微生物生態系における細菌の遺伝子水平伝播現象(2015年8月)

出典:iNaturalist – Rafflesia mira

日本では、ナンバンギセルが身近な全寄生植物として知られています。ナンバンギセルは、ススキやイネなどのイネ科植物の根に寄生し、夏から秋にかけて煙管(キセル)に似た形の紫色の花を咲かせます。

万葉集で詠まれている「思ひ草」が、このナンバンギセルだと言われています。

出典:国営武蔵丘陵森林公園 ‐ ナンバンキセル

寄生植物がいかに宿主を見つけ出し、吸器を形成し、巧妙に宿主の維管束と接続するのか――その驚くべきメカニズムの詳細については、別の記事(↓)で解説します。

寄生植物をもっと詳しく知りたい人は、こちら👇️

第二の道:「菌従属栄養」 ― 菌類との共生ネットワークで生きる

菌従属栄養植物は、地下に広がる菌類の菌糸ネットワークに接続し、そこから栄養を得て生きる植物です。

かつて、これらの植物は「腐生植物(ふせいしょくぶつ)」と呼ばれ、落ち葉や枯れ木などの腐植物を分解して栄養を得ていると考えられていました。しかし近年の研究により、腐った植物を直接分解しているのではなく、菌根菌と呼ばれる特殊な菌類を介して、他の植物が光合成で作った栄養を間接的に得ていることが明らかになりました。

現在のところ、植物自体が腐朽能力を持つ、真の意味の腐生植物は見つかっていません。

このため、これらの植物には現在、「菌従属栄養植物」という用語が使われるようになっています。

菌根菌は、森林に生育する植物の約80〜90%の根に共生しており、植物は光合成で作った炭素化合物を菌類に提供し、菌類は土壌から吸収した窒素やリンを植物に供給するという相利共生の関係を築いています。菌根菌は土壌中に広大な菌糸ネットワークを形成し、複数の植物個体を種の枠を超えてつなぎます。

このネットワークを通じて、ある植物が光合成で作った栄養分が、菌糸を介して別の植物へと転流されることもあります。

出典:神戸大学 – 枯れ木を食べる植物「腐生植物」は存在するのか!?

菌従属栄養植物は、この菌根菌のネットワークに「接続」することで、他の植物が光合成で作った栄養を菌類から奪い取っていることがわかっています。例えばギンリョウソウは、その根と菌根菌の菌糸が一体化した「菌根」と呼ばれる構造を作り、そこから養分を得ています。

出典:東北大学 ‐ 菌根菌を使った栽培技術(2024年)

神戸大学の研究チームは、1950年代~1960年代の大気圏核実験で放出された放射性炭素同位体※をトレーサーとして利用することで、菌従属栄養植物の一部が、サンプリング時期より数十年前に固定された炭素を利用していることを明らかにしました。これは、腐朽菌の菌糸を通じて枯れ木から炭素を得ている植物が存在することを示しており、菌従属栄養植物の一部が、間接的に腐食連鎖系に依存する(つまり広い意味での)「腐生植物」であることを証明した画期的な研究です。

放射性同位体(ラジオアイソトープ)⚛️

自然界の原子の中には、エネルギー的に不安定な状態にあり、安定しようとして「放射線」というシグナルを出すものがあります。これを放射性同位体と呼びます。生態学では、この性質を、物質の動きを追跡するための「発信機付きのタグ(トレーサー)」として利用します。

【放射性同位体がトレーサーになるまでの歩み】

- 1896年 アンリ・ベクレル、放射能を発見:ウラン塩が自発的に「見えない線(放射線)」を放つことを見つけ、放射能研究が始まる。

- 1900〜1913年 ラザフォードとフレデリック・ソディ、原子核変換と同位体概念を確立:放射性崩壊の仕組みを明らかにし、同じ元素でも質量が異なる「同位体」という基本概念を提示する。

- 1923年 ゲオルク・ヘヴェシー、放射性同位体を“トレーサー”として初めて本格的に利用:植物や動物の体内で物質がどのように移動するかを放射性同位体で追跡する方法を確立し、後の生物学研究の礎になる。

- 1940〜1950年代 多分野で放射性トレーサー法が普及:医学・農学・生態学などで栄養塩、水、薬物などの“目に見えない動き”を測定する標準的手法として広まる。

- 1960年代 森林生態学・菌従属栄養植物研究に応用が拡大:地下の菌根ネットワークを直接証明するための強力な手段として、放射性同位体が活用され始める。

- 現在 放射性同位体に加え、安定同位体(¹³C、¹⁵Nなど)も主流に:高感度分析技術の向上により、より安全で精密な物質循環研究が可能に。生態系の“見えない流れ”を描き出す不可欠なツールとなる。

1960年、スウェーデンの森林生態学者エリク・ビョークマンは、こうして発展してきた放射性トレーサー法を菌従属栄養植物の研究に本格的に導入しました。彼は炭素(¹⁴C)で標識したグルコースやリン(³²P)を樹木に与え、その放射性シグナルが菌根菌を経由してギンリョウソウへと移動していく様子を精密に追跡しました。

わずか数日で樹木 → 菌類 → ギンリョウソウへと流れる経路が検出され、地下の栄養移動が単なる仮説ではなく、明確な証拠を伴う事実として示されたのです。この研究は、普段は完全に目に見えない地下ネットワークの存在を、放射性同位体という科学的ツールによって地図として描き出した、現代生態学を象徴する成果のひとつと言えます。

参考・引用

New Phytologist Foundation ‐ Mycoheterotrophy: The biology of plants living on fungi (2009)

日本で見られる代表的な菌従属栄養植物としては、ギンリョウソウやツチアケビのほか、多くのラン科植物が含まれます。また、光合成と菌類からの栄養獲得を併用する「混合栄養」という中間的な段階にある植物も多く存在します。

この「森のインターネット」ともいえる地下のネットワークの仕組み、そして菌従属栄養植物がどのようにして菌類から栄養を得ているのか…などについては、別の記事(↓)で詳しく解説します。

菌従属栄養植物についてもっと詳しく知りたい人は、こちら👇️

光合成をやめた植物たちは、「寄生」と「菌従属栄養」という二つの異なる道を選び、それぞれが独自の戦略で生き延びてきました。寄生植物は宿主植物に直接取り付き、菌従属栄養植物は地下の菌類ネットワークを介して間接的に栄養を得る…どちらも、光を求める競争から離れ、他の生き物との「つながり」の中で生きることを選んだ、進化の多様性を物語る存在なのです。

光合成をやめた植物たちが教えてくれるもの

出典:iNatiralist – Sciaphila arfakiana

光合成をやめた植物たちの存在は、私たちが生命や進化について抱いている固定観念を揺さぶります。その不思議な生き方から、私たちは生命の多様性と柔軟性について、何を学ぶことができるのでしょうか。

ここからは、光合成をやめた植物たちが私たちに教えてくれる、二つの重要な視点を見ていきましょう。

進化とは「最強を求めること」ではなく「環境に適応すること」

進化というと、「より強く、より優れた能力を獲得していく過程」だと考えがちです。しかし、光合成をやめた植物の存在は、この見方が必ずしも絶対ではないことを示しています。

生物学において、「適応」とは「生物のもつ形態や生理的・生態的性質が、その環境のもとでの生活の仕方にうまく合致していること」と定義されます。

つまり、進化の本質は「より強くなること」ではなく、「その環境で生き延びるために最も適した形になること」なのです。

実際、進化の過程では、特定の器官が縮小したり消失したりすることも頻繁に起こります。

- モグラの目が退化したこと

- ヘビの足が消失したこと

- 光合成をやめた植物が葉緑素を失ったこと

これらはすべて、その環境において不要になった機能を捨て去ることで、かえって生存に有利になった「適応進化」の例です。

適応進化に興味を持った人には、こちらもおすすめ👇️

「光合成をやめた植物」が示すのは、「最強の能力」に見える光合成でさえ、環境次第では維持コストが高すぎて不利になりうるということです。暗い林床では、限られた生きるための資源を成長や繁殖に振り向けたほうが適応的なのです。

複雑に「つながる」生態系への理解

また、光合成をやめた植物たちは、生態系が驚くほど複雑で、相互につながっていることを教えてくれます。

地下では、菌根菌の菌糸が広大なネットワークを形成し、複数の植物個体を種の枠を超えてつないでいます。このネットワークを通じて、ある植物が光合成で作った栄養分が、菌糸を介して別の植物へと転流されることもあります。

光合成をやめた菌従属栄養植物は、このネットワークに「接続」することで、他の植物が光合成で作った栄養を間接的に得ているのです。このような複雑な相互作用は、生態系の安定性と生物多様性の維持に重要な役割を果たしていることが、近年の研究で明らかになってきました。

種間関係には、大きく分けて以下の二つがあります。

- 敵対的な関係(捕食・寄生)

- 相利的な関係(共生)

このいずれかに偏ると生態系は維持されにくくなり、両方の関係が適度に混ざり合うことで複雑な生態系が維持されやすくなることがわかっています。つまり、生物多様性は種の多様性だけでなく、種間関係の多様性によっても支えられているのです。

光合成をやめた植物たちは、進化が必ずしも「より強くなること」ではなく、環境に応じて柔軟に戦略を変更することの重要性を示しています。また、この存在は生態系が単純な食物連鎖ではなく、地上と地下で複雑に絡み合った相互作用のネットワークであることを教えてくれます。

私たちが思う以上に、生命は多様で、柔軟で、そして相互につながっているのです。

個性的な植物に興味を持った人には、こちらもおすすめ👇️

【広告】この記事は「SWELL」というWordPressテーマで執筆しています。有料ですが買い切りなので、長く快適にブログを続けたい人にはおすすめですよ!👇️

参考・引用

「光合成をしない植物」が存在する!?

鳥取大学農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター – 光合成をしない植物(菌従属栄養植物)の菌根共生

Mycoheterotrophic Plants | How many of them are there?

光合成をしない不思議な植物 ギンリョウソウ | beyond-ecophobia.com

「光合成をやめた植物」と多様な生態系の在り方。末次健司氏インタビュー

日本植物学会 – 光合成をやめた植物ー菌従属栄養植物のたどった進化の道のり(BSJ-Review 5C)

神戸大学 – 枯れ木を食べる植物「腐生植物」は存在するのか!?

なぜ光合成をやめたのか? ― 進化の背景を探る

名古屋大学 – 光合成を失う進化の初期プロセスを観察 ~光合成と呼吸のトレードオフをもたらす突然変異~

静岡大学 – 細胞が光合成にかけるコスト -光合成はできればサボりたい-

日本学術振興会 – 光合成をやめた植物の進化(科研費NEWS 2012 vol.4)

東邦大学理学部 – 歴史の長い草原の大切さ-菌根菌に着目した視点から-

光合成をやめた植物の二つの生き方

奈良先端科学技術大学院大学 – 寄生植物は宿主にどう入り込むのか?

神戸大学 – 枯れ木を食べる植物「腐生植物」は存在するのか!? 大気圏核実験由来の放射性炭素同位体を用いた新たな検証

理化学研究所 – 寄生植物の侵入器官発生メカニズムの一端を解明

筑波大学サイエンスコミュニケーター – ラフレシアの種子に隠されたヒミツに遺伝子から迫る!!

JSTサイエンスポータル – 森林生態系を支える菌根菌ネットワーク

光合成をやめた植物たちが教えてくれるもの

東北大学ほか – 自然界の「ムダの進化」が生物多様性を支える

JSTサイエンスポータル – 森林生態系を支える菌根菌ネットワーク

コメント