家畜化された動物から都市環境に適応した生物、農業とともに歩んできた共生者まで…。人間に依存して繁栄した生き物たちは、私たちの生活のすぐ隣で驚くべき進化を遂げています。

その姿は多種多様ですが、個体数の増加が必ずしも幸福を意味しないという現実も存在します。

「シナントロープ」と呼ばれる人間依存種の実態を、動物福祉や生物多様性の視点から多角的に考えてみましょう。

人間と生き物の「共依存」のかたち🐕️🏠️

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Shiba Inu cream

多くの野生動物が生息地を失い続ける一方で、私たちのすぐ隣で、人間社会に適応することでたくましく数を増やしている生き物たちがいます。このような生き物の姿は、私たち人間と自然との、恩恵と犠牲が交錯する人と自然の関わりを映す鏡と言えるでしょう。

彼らの少し特別な「繁栄」の形について、いくつかの重要な視点から見ていきましょう。

「シナントロープ」 ─ 人間と共に生きる存在

この記事で扱う「人間に依存して繁栄した生き物」とは、人間の活動やその影響下にある環境を利用し、個体数や分布域を拡大させた生き物のことです。専門的には、ギリシャ語の「syn(共に)」と「anthropos(人間)」を語源とする「シナントロープ(synanthrope)」※とも呼ばれますが、シンプルに言えば「人間と共に生きる隣人たち」です。

シナントロープ🏘️🏙️

「シナントロープ(synanthrope)」とは、人間の生活圏や、人間が作り変えた環境にうまく適応して生きる野生生物のことです。シナントロープは、人間への依存度によって「完全なシナントロープ(full synanthrope)」と「部分的なシナントロープ(casual synanthrope)」に分類されます。

完全なシナントロープは都市部からほとんど食物や住処を得る種で、ドバト、クマネズミ、ゴキブリなどが代表例です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Roofrat Hagenbeck 02

部分的なシナントロープは都市資源も利用しつつ自然環境にも依存する種で、カラス、スズメ、アライグマなどが含まれます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) (53646676222)

彼らと人間の関係は、動物が人間の食物残渣を利用することから始まるなど様々ですが、長い時間をかけて人間社会に深く組み込まれていきました。人間社会に適応することで、天敵から身を守れたり、安定して食料を見つけられたりするメリットがある一方、交通事故に遭ったり、害獣として駆除されたりするデメリットも常に抱えています。

彼らは、人間との絶妙な距離感を保ちながら、したたかに生き抜く術を身につけた生き物たちなのです。

ちょっとした注意点として、この「シナントロープ」はかつての北京原人※の学名「Sinanthropus pekinensis」の「シナントロプス(=中国の人間)」と響きが似ていますが、どちらも「人間」を表す「 ‐ánthrōpos」を含むものの、syn- は「共に」を、Sin- は「中国(Sina)」を意味し別の意味の言葉です。

※北京原人は現在では、全てホモ・エレクトゥスの亜種(Homo erectus pekinensis )と位置づけられています。

絶滅の裏側にある「繁栄」の実態

生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)が2019年に発表した報告書は、約100万種もの動植物が絶滅の危機にあると警鐘を鳴らしました。しかしその裏側で、一部の生物は驚くべき繁栄を遂げています。

ある研究によれば、現在、地球上に存在する哺乳類の総重量(バイオマス)の約60%は、ウシやブタといった家畜が占めているとされます。この数字は、人間が作り出したシステムが、自然界のルールとは異なる形で特定の種の繁栄を後押ししている現実を物語っています。

「繁栄」は「幸福」か?

種の個体数が増えることを「繁栄」と捉える一方で、それが「個々の生命の幸福(アニマルウェルフェア※)」を必ずしも意味しない、という視点は非常に重要です。

アニマルウェルフェア(Animal Welfare、動物福祉)🐾🐮

アニマルウェルフェア(Animal Welfare)とは、「動物が自分の置かれた環境にうまく対処できている状態」を意味し、科学的証拠に基づいて評価される概念です。国際獣疫事務局(WOAH)は、動物が健康で、快適で、十分な栄養を得ており、安全で、本来の行動を表現でき、痛み・恐怖・苦痛といった不快な状態にないことを良好な福祉の条件としています。

評価の枠組みとして、1960年代に英国で確立された「5つの自由(Five Freedoms)」が国際的に広く用いられてきました。これは、飢え・渇き・恐怖・苦痛からの自由、そして正常な行動を表現する自由を保障するものです。

しかし近年では、「ただ苦痛がない」だけでなく「喜びや快適さといった前向きな感情体験」をも重視する「5つの領域モデル(Five Domains Model)」が発展しています。このモデルは、栄養・環境・健康・行動の4つの物理的領域が、5つ目の「精神状態」に影響を与えるという考え方で、動物の主観的な幸福感を総合的に評価します。

日本では農林水産省が2023年7月に畜種別のアニマルウェルフェア飼養管理指針を公表し、国際基準(WOAHコード)に準拠した取り組みを推進しています。

出典:アニマルウェルフェア畜産協会 ‐ 家畜の健康と快適な暮らしのしるし(2025年4月)

参考・引用

国際獣疫事務局(WOAH)は、「動物の幸福」を単に病気でない状態ではなく、「身体的および心的な状態」が満たされていることと定義します。たとえ数は多くても、本来の行動を制限された生き物たちは、本当に「幸福」だと言えるのでしょうか? あなたの身近にいる動物たちの暮らしを、少し想像してみてください。

自由とリスク、安全とストレス…といったものへの感じ方は、生物種によって、さらには個体差によって、同じではないことを考慮する必要もあります。

この複雑な関係性を理解するために、都市、農業、文化、そして倫理といった多様な視点を交差させながら、「人間と深い関わりを持って生きるものたち」について、見ていきましょう。絶滅危惧種の保護だけでなく、私たちの隣人である、ごく身近な生き物との未来を考えることも、とても重要なのです。

人間なしでは生きられない生き物たち👫

生き物と人間の関係には、「共に暮らす」「育てる」といった様々な形があります。その中でも最も極端なのが、人間の手を離れた瞬間に生きられなくなるほど、完全に依存しきった存在たちです。

このような生き物は、長い時間をかけて人間社会に適応する中で野生の能力を捨て、自然界では決して見られない特性を獲得しました。それは人間の保護下での「繁栄」であると同時に、生命としての独立性を完全に手放した「人工的な進化」の姿とも言えます。

飛ぶことをやめた昆虫、自ら種を散らせない植物、そして人間が管理しなければ繁殖できない微生物…。このような存在は、私たち人類が他の生命のあり方にどれほど深く関わってきたのかを物語る、生きた証と言えるでしょう。

それでは、この究極の依存関係を築いた代表的な生き物たちを見ていきましょう。

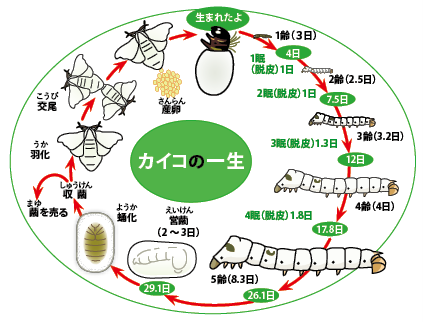

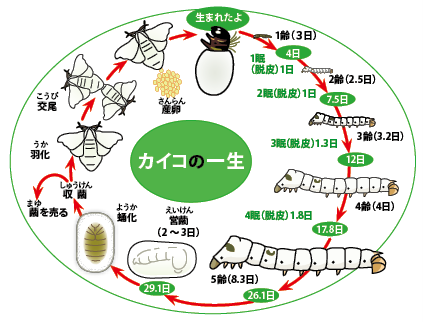

カイコガ ― 飛べず、餌も探せない究極の依存者 🐛

カイコガ科 Bombycidae カイコガ Bombyx mori

出典:東京大学 ‐ 性フェロモンに対する好みを変更する遺伝子をカイコで発見(2011年11月)

- 和名:カイコガ(蚕蛾)

- 学名:Bombyx mori

- 分類:昆虫綱 チョウ目(鱗翅目) カイコガ科 カイコガ属

- 分布:家畜化された昆虫であり、野生には生息しない。

- 保護状況:評価外(NE – Not Evaluated) ※家畜種のため

- 備考:野生のクワコ(Bombyx mandarina)から約5000年前に家畜化された種。現在は完全に人間の管理下にあり、人工的な環境でのみ生存が可能。

カイコガ(Bombyx mori )ほど、人間への完全な依存を体現する生き物は他に類を見ません。約5000年前に中国で野生のクワコから家畜化されて以来、ひたすら上質な絹糸を生み出すために改良が重ねられ、野生では一日たりとも生きられないといえる生物へと変化しました。

成虫は翅(はね)を持ちながら全く飛ぶことができず、幼虫は自ら餌を探し回ることもありません。天敵から逃げる、あるいはパートナーを探すといった、生き物としての基本的な本能すら不要になった存在です。

カイコの幼虫はクワの葉のみを食べ他の植物は消化できず、視力もほとんど退化…。成虫は飛べません。

その一生は極めて特殊で、成虫は口が退化しているため何も食べず、交尾と産卵だけを終えると1週間ほどでその役目を終えます。

出典:農研機構 ‐ カイコのひみつ(2024年7月)

人間にとって都合の良い「穏やかさ」や「行動の単純化」が選ばれ続けたこの変化は、「家畜化症候群」※の典型例です。近年の研究では、動物の発生初期の神経堤細胞に関わる遺伝子の変異が、こうした変化を引き起こしている可能性が指摘されています。

家畜化症候群🐕🐾

家畜化症候群は、異なる動物種が人と暮らすようになったときに共通して現れる「形・行動・生理」の変化群を指します。典型的な特徴は、

- 体や脳のやや小型化

- 垂れ耳や巻き尾

- まだら模様の毛色

- 短い鼻面

- 攻撃性の低下

- 繁殖期の延長

などで、イヌ、ネコ、ブタ、ウシ、ヒツジ、ニワトリなど多くの家畜で観察されています。これらの形質は個別の遺伝子だけでなく、発生段階やホルモン、神経や色素細胞の発生経路が連鎖的に変わることで同時に現れることが多いと考えられます。

出典:WIKIMEDIA COMONS – Bulle le Chihuahua Poil Long

2014年に提唱された「神経堤細胞仮説」では、胚の神経堤細胞の移動や分化の変化が多様な形質を同時に生む仕組みとして説明されていますが、この仮説は有力な説明の一つである一方、全ての観察を説明する決定打ではないと最近の研究で指摘されています。

ロシアのベリャーエフ/トルート(キツネ育種)実験は、人への「温和さ」だけを選んだ結果、数世代で垂れ耳や尾の変化が出た実例としてよく引用され、行動選択が身体形質に波及することを示しました。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Renard polaire

家畜化症候群の(人間視点からの)メリットは、人間に扱いやすい個体が得られ、集団飼育や労働・食料供給が安定する点です。しかし、このデメリットとして、野生での生存力低下や認知機能の変化、遺伝的多様性の減少、疾病感受性の変動、人間中心の生態系改変なども問題提起たれており、保全や畜産管理ではこれらを科学的に評価・対処する必要があります。

現在の研究課題は、どの形質が直接選択された結果で、どれが副次的に現れたのかを分け、その遺伝学的・発生学的基盤を実証することです。

参考・引用

RUSSIA BEYOND – シベリアの遺伝学研究者はどのようにしてキツネをペットにしたのか?(2020年8月)

現在、農研機構(NARO)では約600系統ものカイコの遺伝資源が守られており、中には遺伝子組換え技術で蛍光シルクを生み出す品種など、医療分野への応用も期待されています。

出典:農研機構 ‐ 蛍光シルク等を生産する遺伝子組換えカイコの飼育体系(2019年)

蛍光色の繭?!

イネ・コムギ ― 野生では生き残れない主食たち 🌾

世界の食を支えるイネ(Oryza sativa)とコムギ(Triticum aestivum)もまた、野生環境では自立できない存在です。彼らの繁栄の鍵は、野生の性質を「失った」ことにあります。

イネ科 Poaceae イネ Oryza sativa

出典:棚田学会 ‐ 棚田情報

- 和名:イネ(稲)

- 学名:Oryza sativa

- 分類:単子葉植物綱 イネ目 イネ科 イネ属

- 分布:栽培種として世界中の温帯~熱帯地域(原産地:アジア)

- 保護状況:評価外(NE – Not Evaluated)※栽培種のため

- 備考:野生種のオリザ・ルフィポゴン(Oryza rufipogon)から約1万年前に栽培化された種。ジャポニカ米とインディカ米の2つの主要な系統が存在。脱粒性を失っており、人間による栽培管理が必要。

イネ科 Poaceae コムギ Triticum aestivum

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Wheat harvest

- 和名:コムギ(小麦)

- 学名:Triticum aestivum

- 分類:単子葉植物綱 イネ目 イネ科 コムギ属

- 分布:栽培種として世界中の温帯地域(原産地:中東・肥沃な三日月地帯)

- 保護状況:評価外(NE – Not Evaluated)※栽培種のため

- 備考:野生種ヒトツブコムギ(Triticum monococcum)などから約1万年前に栽培化。パンコムギ(普通コムギ)は六倍体で、複数の野生種の交雑により成立。脱粒性の喪失により、人間の収穫・播種に依存。

イネやコムギに見られる、最も重要な変化が「脱粒性(だつりゅうせい)」の喪失です。脱粒性とは、野生の植物が子孫を残すために、熟した種子を自然に地面へ落とす性質のことです。しかし、それでは人間が収穫できません。

そのため、農耕の歴史の中で、人々は熟しても穂から種が落ちにくい個体を根気強く選び続けました。人間による種まきと収穫なしには効率的に繁殖できなくなったこれらの植物は、人間にとって好都合なゆえに私たちの食を支えるパートナーとして世界中に広まったのです。

しかしこの人工的な繁栄の裏側で、画一的な栽培によって地域の在来種などが持つ「遺伝的多様性」※が失われ、将来の環境変化に適応する力が弱まってしまうという深刻な課題も抱えています。

そうして現在、人間の品種改良の努力と、気候変動など環境の変化との競い合いのような状況が続いています。

遺伝的多様性(genetic diversity)🧬

遺伝的多様性(genetic diversity・genetic variation)とは、同じ種の中でも個体ごとに遺伝子の構成が異なることを指します。人間の顔や性格が一人ひとり違うように、動物や植物も色・形・大きさ・病気への強さなど、さまざまな個性を持って生まれます。この多様性は、環境の変化や病気の流行があっても、一部の個体が生き残って種全体の絶滅を防ぐ「リスク管理システム」の役割を果たしています。

出典:WIKIMEDIA COMONS – Ruditapes philippinarum

しかし現代では、この貴重な多様性が急速に失われる「遺伝的浸食(genetic erosion)」が深刻な問題です。

農業では高収量の品種だけが大規模栽培され、地域に適応してきた在来品種が消えつつあります。FAOの2025年報告書によれば、世界の食料の60%がわずか9種類の作物に依存し、農家が育ててきた品種の6%が絶滅の危機にあります。

野生動物でも、生息地の分断化により個体数が減少すると、近親交配が増えて遺伝的多様性が失われ、環境ストレスへの耐性が低下するという負の連鎖が起きています。

生物多様性条約(CBD)の2022年クンミン・モントリオール生物多様性枠組みでは、初めて野生種と家畜種の両方の遺伝的多様性の維持・管理・回復が国際目標に明記されました。遺伝的多様性を守ることは、気候変動に強い農業システムの構築、食料安全保障の確保、そして持続可能な社会の実現に欠かせない要素なのです。

Spaceship Earth ‐ 遺伝的多様性が生まれる仕組みは?なぜ多様性が必要か?身近な事例や問題点を要約して解説(2025年7月)

コウジカビ ― 日本の食文化を支える「国菌」 🍶

マユハケカビ科 Trichocomaceae ニホンコウジカビ Aspergillus oryzae

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Aspergillus oryzae (麹)

- 和名:ニホンコウジカビ(日本麹黴)、コウジキン(麹菌)

- 学名:Aspergillus oryzae

- 分類:子嚢菌門 ユーロチウム綱 ユーロチウム目 マユハケカビ科 コウジカビ属

- 分布:人工培養環境下のみ(日本固有の産業微生物)

- 保護状況:評価外(NE – Not Evaluated)※産業微生物のため

- 備考:2006年に日本醸造学会により「国菌」に認定された日本固有の微生物。自然界にはほとんど存在せず、完全に人間の管理下で維持されている。

コウジカビ(ニホンコウジカビ Aspergillus oryzae)は、2006年に日本醸造学会によって「日本の国菌」に認定された、日本固有の微生物です。味噌、醤油、日本酒、みりん。和食の基盤となるこれらの発酵食品は、コウジカビなしには作れません。

驚くべきことに、この菌は自然界にはほとんど存在せず、人間の管理下でのみ生きられる「人間が作り出し、維持してきた微生物」なのです。野生の近縁種が持つような毒素をつくらない安全な株だけが、1000年以上の時をかけて選抜され、日本の醸造家たちの手によって大切に受け継がれてきました。

現在、その貴重な菌株を守り続けているのは、全国で10軒にも満たない「もやし屋(種麹専門業者)」です。震災や火災で蔵の菌を全て失った醸造所が、彼らの元で保存されていた菌によって事業を再開できたというエピソードは、人間と微生物の共生と継承の尊さを物語っています。

近年では、発酵技術は最先端のバイオテクノロジー分野でも注目され、バイオ産業の次世代技術として、これからの社会を支える存在になりつつあります。

カイコガの絹糸、イネとコムギの穀粒、そしてコウジカビがもたらす発酵の恵み…。これらはすべて、人間が自然の摂理に深く介入し、「作り変えた」ことで生まれた存在です。

これらの生物は、野生で生きる能力を失った代償として、人間社会における確固たる地位と繁栄を手にしました。しかしその関係は、自然界の循環から切り離された、ある意味で一方的な依存関係とも言えます。

それは果たして、真の意味での「共生」と呼べるのでしょうか?次の章では、より身近な存在である家畜動物と人間の関係を通じて、この問いをさらに深く考えてみましょう。

人間の食文化を支える食肉家畜🍖

出典:WIKIMEDIA COMMONS – SelectionOfPackageMeats

私たちの食卓に豊かさをもたらしてくれるお肉。 それは、長い時間をかけて人間と密接に関わり、その姿を大きく変えてきた動物たちの存在によって支えられています。

野生の祖先から、より多くの肉を、より効率的に生み出すために、彼らの姿は大きく変わりました。その変化の裏には、私たちが目を向けるべき大切な課題も隠されているのです。

ここでは、その代表的な家畜たちに焦点を当ててみましょう。

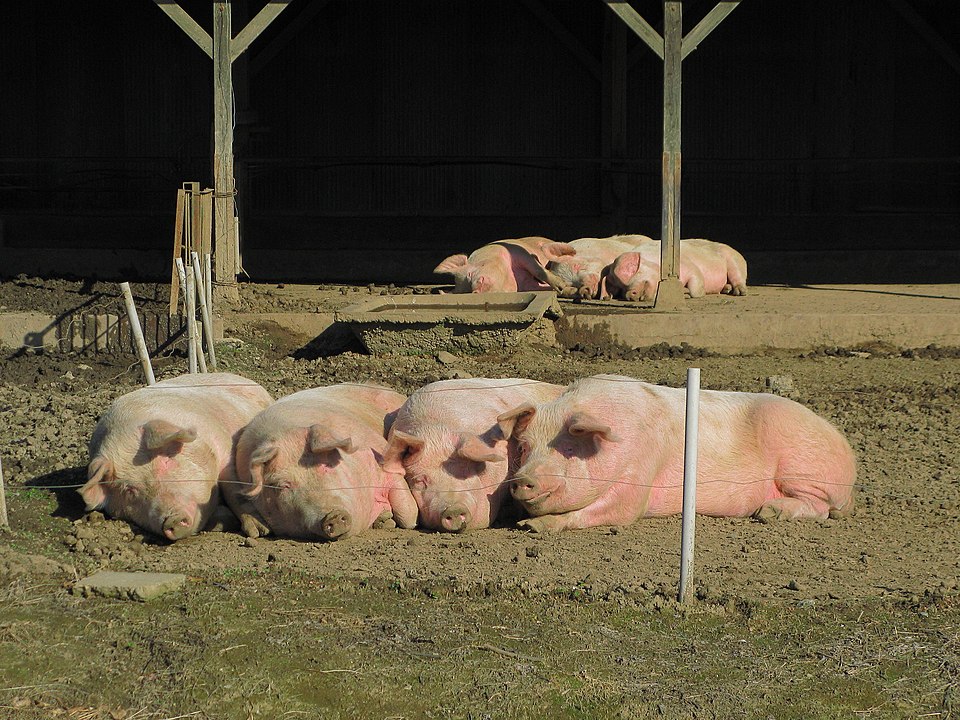

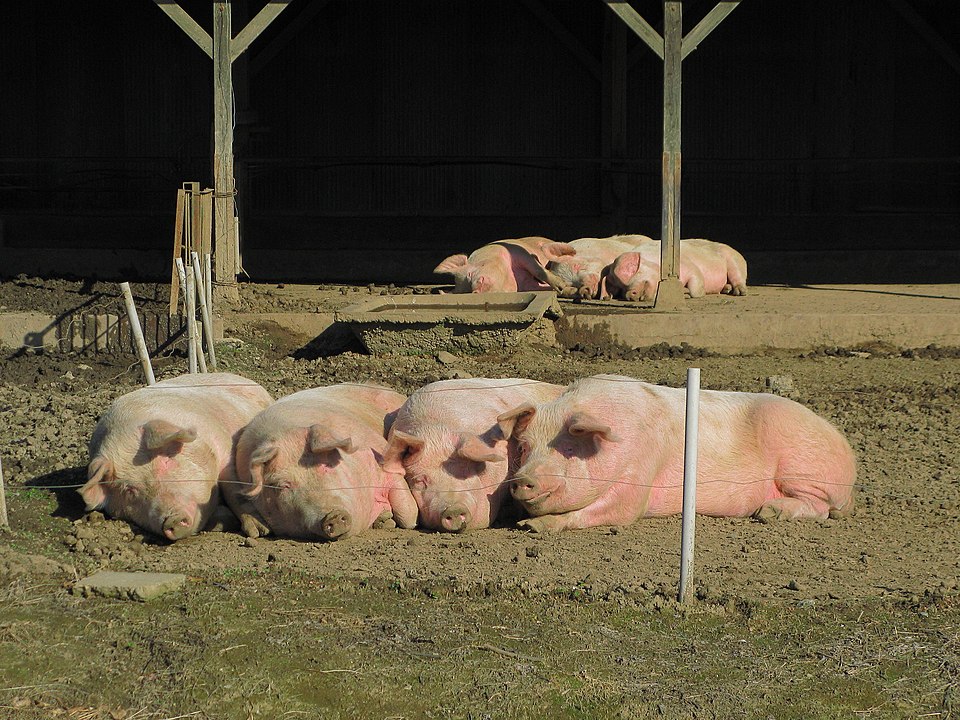

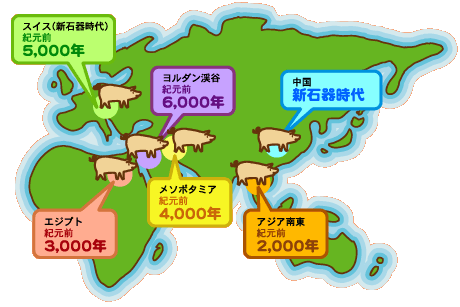

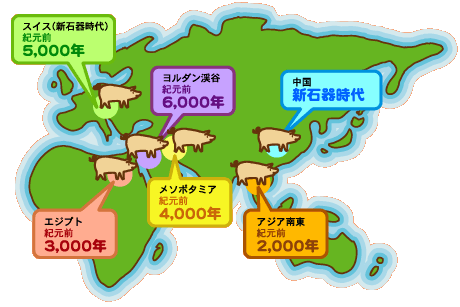

ブタ ― 効率的な生産性を求めた人為選抜の道のり 🐷

イノシシ科 Suidae ブタ Sus scrofa domesticus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Saitama Domestic Pigs In Pasture 1

- 和名:ブタ(豚)

- 学名:Sus scrofa domesticus

- 分類:哺乳綱 偶蹄目 イノシシ科 イノシシ属

- 分布:家畜化された動物であり、世界各地で人間の管理下で飼育

- 保護状況:評価外(NE – Not Evaluated)※家畜種のため

- 備考:野生のイノシシ(Sus scrofa)から約8300年前に家畜化された亜種。現在、世界で約10億頭が飼育されており、最も個体数の多い大型哺乳類の一つ。

ブタ(Sus scrofa domesticus)は、約8300年前にイノシシから家畜化されたと言われています。現代では、異なる品種の長所を掛け合わせた「三元豚」※などが主流です。これにより、病気に強く、早く大きく育つ(雑種強勢)ように工夫されています。

三元豚🐷

三元豚(さんげんとん)とは、3つの異なる純粋品種を段階的に交配して生産する肉豚のことで、日本では1960年代から普及し、現在は国内肉豚の約74%を占めます。最も一般的なのは、ランドレース種(L)と大ヨークシャー種(W)の交雑雌豚(F1)に、デュロック種(D)の雄を交配したLWD方式で、母豚の多産性・哺育能力と、肉質の良さを併せ持つよう設計されています。

出典:平田牧場 ‐ 三元豚のご紹介

この交配システムの最大の利点は「雑種強勢(ヘテロシス)」と呼ばれる現象で、交雑個体が純粋種の両親の平均を上回る能力を示すことです。三元豚では、純粋種と比較して以下のような特徴が現れます。

- 出生時の生存率が向上

- 離乳時の体重が11.3%増加

- 出荷体重到達が6.5%早まる

- 飼料効率も2.3%改善

特に繁殖性や強健性といった遺伝率の低い形質で効果が大きく、母豚自身が交雑種の場合(F1母豚)、離乳子豚数が8.7%増加し、純粋種母豚との比較で最終的に29%も多くの子豚を生産できます。

他の家畜でも同様の交雑システムが応用されており、肉牛ではアンガス×ヘレフォード、乳牛ではホルスタイン×ジャージー、採卵鶏では複数系統の交雑が行われています。しかし、以下のようなデメリットもあります。

- 純粋種の維持コスト

- 交配計画の複雑さ

- 交雑種同士を交配すると雑種強勢が失われるため、毎世代必ず純粋種から繁殖を始める必要がある

つまり、三元豚を生産し続けるためには、ランドレース種、大ヨークシャー種、デュロック種の純粋種も別途維持していく必要があるということですね!

出典:日本養豚協会 ‐ 養豚の歴史

野生のイノシシと比べ、家畜のブタは一度にたくさんの子を産み、短い期間(例えば約6ヶ月)で出荷できる体重まで成長します。しかし、多産を追求するあまり、母豚が授乳で体力を消耗しすぎるなど、改良に伴う新たな課題も生まれています。

祖先のイノシシと比べ、穏やかで多産になり、丸い体や短い鼻といった特徴を持ちます。その一方で、脳が少し小さくなるなど、野生で生きるための能力の一部は変化していると考えられています。

ウシ ― 食肉文化の象徴と地球環境への問いかけ 🐄

ウシ科 Bovidae ウシ Bos taurus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Cow female black white

- 和名:ウシ(牛)

- 学名:Bos taurus(タウリン牛)、Bos indicus(ゼブー牛)

- 分類:哺乳綱 偶蹄目 ウシ科 ウシ属

- 分布:家畜化された動物であり、世界各地で人間の管理下で飼育

- 保護状況:評価外(NE – Not Evaluated)※家畜種のため

- 備考:野生のオーロックス(Bos primigenius)から約10,500年前に近東で家畜化された種。1627年にポーランドで最後の野生個体が死亡し、オーロックスは絶滅。現在、世界で約13億頭が飼育されている。

ウシ(Bos taurus など)は、現在は絶滅した野生のオーロックスから、約10,500年前に家畜化が始まったとされます。現在、世界で約13億頭以上が飼育され、私たちの食肉文化を象徴する存在です。

しかし、国連食糧農業機関(FAO)によると、畜産業、特にウシのゲップ※などから出るメタンは、地球温暖化の大きな原因の一つとなっています。また、適切に管理された放牧は土壌を豊かにしますが、過度な放牧や飼料生産のための森林伐採は環境破壊にもつながるため、そのバランスが世界的な課題です。

その一方で近年では、飼料の工夫などで牛乳1リットルあたりのメタン排出量を削減する(EUで17%削減など)努力も進んでいます。

ウシのゲップ(環境への影響)🐮💨

メタンは大気中での寿命がCO₂よりも短い一方で、100年間の影響を比較すると地球を暖める力はCO₂の約28倍も強力です。そのため、排出量自体は少なくても、CO₂換算(CO₂e)にすると極めて大きな影響力を持ちます。

ウシ1頭 vs 自動車1台

乳牛1頭が1年間にゲップなどで排出するメタンは、CO₂換算で約2.8トンに達します。これは、日本の一般的なガソリン乗用車が年間1万km走行した際に排出するCO₂(約2.3トン)とほぼ同等か、それ以上の温室効果をもたらす計算です。

つまり、ウシ1頭のゲップによる環境負荷は自動車1台分に匹敵すると言えます。

畜産業全体 vs 運輸部門全体

FAOの報告によれば、世界の畜産業が排出する温室効果ガスは、人間活動による総排出量の約14.5~17%を占めています。この割合は、世界中の自動車、航空機、船舶などを合わせた運輸部門全体の排出量とほぼ同規模です。特にウシ由来のメタンは畜産業排出量の大部分を占め、2022年のEUでは農業部門のメタン排出の67%が牛の腸内発酵によるものでした。

対策の進展

この課題に対し、メタン排出を抑制する飼料添加物の開発、堆肥管理の最適化、低メタン系統の育種選抜などが進められています。実際、EUでは2000~2019年の間に牛乳1リットルあたりのメタン排出を17%削減することに成功しました。

ウシが4つの胃で草を発酵させる反芻は自然な生理現象ですが、世界で約13億頭という飼育規模を考えると、地球規模での気候変動対策として畜産由来メタンの削減は避けて通れない課題となっています。

別の研究では、プロバイオティクス※によってウシの腸内環境を改善することで、メタン産生菌を減少させ、さらに仔牛の飼料効率が向上したことが報告されています。

※プロバイオティクス:腸内の健康をサポートするために摂取する「生きた有益な微生物」のこと

出典:九州大学 ‐ 好熱菌を黒毛和種仔牛に投与!仔牛の生産性の向上と環境負荷の低減の実現(2022年3月)

家畜のウシは野生のオーロックスと比較して、体高が160~180cmから120~150cm程度に縮小し、頭骨と角が短縮され、肩の隆起が低下しました。最も顕著な変化は脳容積で、家畜ウシはオーロックスより約25.6%小さく、特に人間との接触が強い乳牛品種や温和さを選抜された品種ほど脳が小型化しています。

ニワトリ ― 目的別に特化された命の分業 🐔

キジ科 Phasianidae ニワトリ Gallus gallus domesticus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Ryujin

- 和名:ニワトリ(鶏)

- 学名:Gallus gallus domesticus

- 分類:鳥綱 キジ目(キジ科) キジ属

- 分布:家禽として世界各地で人間の管理下で飼育

- 保護状況:評価外(NE – Not Evaluated)※家禽種のため

- 備考:原種は東南アジア原産のセキショクヤケイ(Gallus gallus)で、約8000年前から家禽化されました。現在は食肉用(ブロイラー)・卵用(レイヤー)など様々な品種が存在し、世界中で最も個体数の多い鳥類です。

ニワトリ(Gallus gallus domesticus)は、現在、肉用の「ブロイラー」と卵用の「レイヤー」に明確に分かれています。ブロイラーはわずか35~50日ほどで市場に出せる体重まで急速に成長するよう選抜されています。

一方、レイヤーは年間300個以上の卵を産む能力を重視されています。近年は遺伝子情報(ゲノム)を活用した選抜技術も進み、その効率化はさらに加速しています。

しかし、こうした極端な特化は、過密飼育や、採卵に不要な雄ヒナの殺処分といった、動物福祉の面での深刻な問題も伴っています。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Industrial-Chicken-Coop

家禽ニワトリは人の手で守られているため野生種よりも空を飛ぶ力や警戒心が弱まり、自然界では独立して生き抜くことが難しくなっています。

「繁栄」とは何か…命を支える存在として 💭

地球上のブタ、ウシ、ニワトリの総重量(バイオマス)は、全ての野生哺乳類を圧倒的に上回ります。しかし、この個体数の多さを、そのまま彼らの「繁栄」と呼んでよいのでしょうか?

国際獣疫事務局(WOAH)は、動物が恐怖や苦痛から解放され、その動物本来の行動ができる状態を冒頭でも触れた「動物福祉」として重視しています。効率を優先する現代の集約的畜産の中では、その福祉が十分に守られていない現実もあります。

私たちの豊かな食生活は、品種改良と飼育技術の効率化によって支えられています。しかしその裏側で、動物たちはその体や習性に合わない大きな負担を抱えている場合があります。

代表的な例を見てみましょう。

ブタ:本来の習性を奪われた環境

ブタは本来、仲間と群れで生活し、地面を掘り返して探索するのが大好きな賢い動物です。 しかし集約的な飼育環境では、その行動が極端に制限されます。

特に母豚は、体をほとんど動かせない狭い「妊娠ストール」で長期間過ごすこともあり、強いストレスから尻尾噛みや常同行動(意味のない動きを繰り返すこと)などが現れることもあります。

ウシ:高い乳生産能力と健康のトレードオフ

乳牛は、一頭で非常に多くの牛乳(年間8,000リットル以上)を生産できるよう改良されました。 しかし、その高い生産能力を維持するために体は常にエネルギー不足の状態になりがちで、結果として繁殖能力が低下したり、乳房炎や蹄(ひづめ)の病気にかかりやすくなったりする問題が起きています。

ニワトリ:急速すぎる成長の代償

肉用のブロイラーは、わずか50日ほどで出荷できるよう急速な成長が追求されました。 しかし、その筋肉の成長に骨格の発達が追いつけず、歩行が困難になる個体も少なくありません。

また、心肺機能への負担から突然死したり、「ウッデンブレスト(筋肉が硬くなる異常)」といった肉質の問題が起きたりすることも指摘されています。

作物の収穫や家畜の屠殺が身近でない都市型の生活では、食材から「命を頂いている」という実感を得にくくなっています。この「見えにくさ」が、効率のみを追求するシステムを無意識に肯定させてしまっているのかもしれません。

効率性と福祉の狭間

これらの問題の根本には、食料を安価で安定的に供給するための「生産効率の最大化」と、「動物本来の幸福(動物福祉)」を尊重することが、しばしば相反してしまうという構造的な葛藤があります。動物が快適に過ごせる環境(例えば、より広いスペースや放牧)を提供すれば福祉は向上しますが、それにはコストがかかり、食肉や乳製品の価格に反映されることになります。

彼らは私たちの食を支える不可欠な存在であると同時に、命ある存在です。その命に感謝しつつ、彼らにとっての幸福とは何か、そして食の未来はどうあるべきか…。消費者の関心の高まりを受け、飼育環境の改善に取り組む企業も増え始めた今、私たち一人ひとりがその問いに向き合う時を迎えています。

あなたが「何を買うか」、つまり消費者としての選択が、社会や生産者への「意思表明」にもなるのです。

人間の居住空間に適応した都市生物 🏙️

出典:WIKIMEDIA COMMONS – 2020-06-14 – Falco tinnunculus FMT Kiel (2)

前の章では、人間の食料生産という明確な目的のもとで管理されてきた家畜たちを見てきました。しかし、人間への依存の形はそれだけではありません。

私たちのすぐそばで、人間の生活空間を巧みに利用して繁栄している生き物たちがいます。彼らは単なる「害獣」や「害虫」ではなく、私たちが作り出した都市という特別な環境(豊富な廃棄物、下水網、暖房、捕食者の不在)に適応した「都市共生者」です。

これらの生き物は家畜とは異なり、人間の意図的な管理の外で、驚くべき進化を遂げているのです。

このような都市に適応した動物が、どのようにして人間の居住空間で生き抜いているのか、その姿を見ていきましょう。

ドブネズミ ― 下水道インフラが育む生存戦略 🐀

ネズミ科 Muridae ドブネズミ Rattus norvegicus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – WildRat

ドブネズミ(Rattus norvegicus)は、都市環境に最も成功した哺乳類の一例です。 人間の出す豊富な「食料(生ゴミ)」と「隠れ家(下水道や建物の隙間)」に依存して生きています。

彼らはもはや野生には戻れない「人間依存種」とされ、都市という環境に進化的に特化しています。近年のゲノミクス研究では、都市のドブネズミは道路や水路によって遺伝的に分断され、限られた範囲で暮らしていることが明らかになりました。

レプトスピラ症※など人獣共通感染症の運び屋でもあり、公衆衛生上も影響力の大きい存在です。しかし、ドブネズミの根絶は非現実的であり、廃棄物管理を含めた長期的な管理戦略で対処していく必要があります。

また、都市で人間の環境に適応した野生個体群とは別に、人間が実験用に「家畜化」した系統(ラット)も存在し、その違いは非常に顕著です。

※レプトスピラ症:病原性レプトスピラ菌(Leptospira属)による人獣共通感染症で、ネズミなどの齧歯類が主要な保菌動物。主に汚染された水や土壌を通じて経皮的に感染し、発熱、筋肉痛、黄疸、腎機能障害などを引き起こし、重症化すると肺出血や腎不全により死亡することもある。

野生個体群と実験用ラット(家畜化系統)

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Wistar rat

ドブネズミ(Rattus norvegicus )には「実験用動物(ラット)」という家畜化の側面もあります。

実験用ラットは野生のドブネズミから選択交配により作出され、わずか10世代で顕著な変化が現れました。実験用ラットは成熟時の体サイズが小さく、脳・心臓・肝臓・副腎が縮小する一方、性的成熟が早まり出産する子の数が増加しました。

行動面では、野生個体が示す新奇物への強い恐怖反応(ネオフォビア)が大幅に低下し、人間への警戒心が失われて温和になっています。都市の野生個体群もまた、地域ごとに遺伝的に分化しており、新奇物への反応は個体群により異なることが研究で示されています。

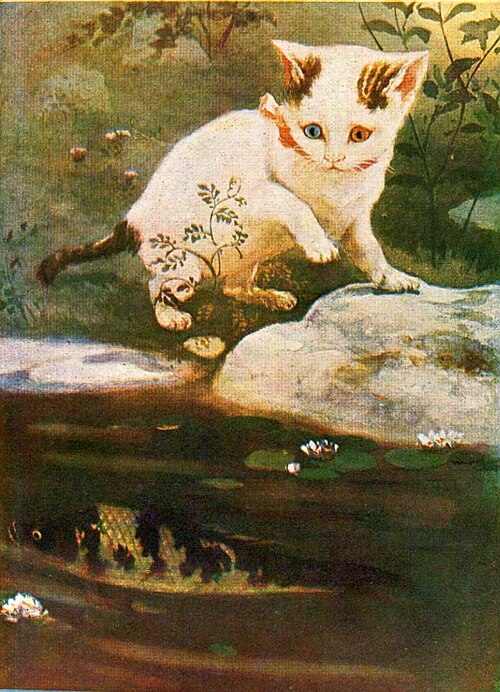

イエネコ ― 愛玩動物と半野生化ハンターの二面性 🐱

ネコ科 Felidae イエネコ Felis catus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – JapaneseBobtailBlueEyedMi-ke

イエネコ(Felis catus)は、約1万年前に中東で家畜化されて以来、人間の居住空間に寄り添い、その庇護下で個体数を爆発的に増やしました。現代では世界中で推定6億頭以上が飼育され、ペットフードや獣医療、屋内環境という人間が提供する資源に強く依存しています。

人間から愛情と食料を与えられる愛玩動物として、都市部の住宅やアパート、農村集落といった人間の居住空間そのものを生息地としており、野生環境での自立生存はほぼ不可能です。

しかし、その一方で彼らは優れた「ハンター」としての本能を色濃く残しています。野良猫や放し飼いの猫が、都市部の鳥類や小型哺乳類に深刻な捕食圧をかけ、生態系に大きな影響を与えています。

猫がいるだけで野生動物が行動を変える「恐怖の景観」※という現象も指摘されています。個体数を管理する「TNR(捕獲・不妊化・返還)」活動も行われますが、その効果は限定的との指摘もあり、動物福祉と生態系保全の両立が難しい課題となっています。

ネコによる「恐怖の景観(Landscape of Fear)」😱🐈️

恐怖の景観(Landscape of Fear)とは、ネコという捕食者の存在そのものが、野生動物に与える心理的・行動的影響です。鳥類やげっ歯類などの被食者は、実際に捕食されなくても、ネコがいる場所を認識した時点で、採餌行動を避け、営巣地を移動し、繁殖活動を制限するようになります。

つまり、ネコによる直接的な捕食圧だけではなく、ネコの存在そのものが与える不安感が、野生動物の行動全体を変容させ、結果として繁殖成功率の低下や個体数減少をもたらすという現象です。

この効果は、食物連鎖やエネルギー流の観点からは見えない、より広範囲で深刻な生態系影響を及ぼしており、植物の受粉や森林再生といった二次的な環境変化にまで波及する可能性が指摘されています。

放し飼いはネコにとって自由に見えても、実際には多くのリスク※を伴います。ネコ自身の健康と安全、そして地域社会や自然環境との共生のためにも、完全室内飼育が推奨されています。

イエネコ(Felis catus)放し飼いのリスク🐈⬛⚠️🐈️

放し飼いのネコは、生態系、公衆衛生、ネコ自身の福祉、そして地域社会という多面的なリスクをもたらします。

ネコは可愛いだけでなく、肉食獣でハンターでもあるのです。

生態学的リスク

- 鳥類の捕食: 世界的に年間数十億羽の野鳥がネコに殺されている

- 小型哺乳類の減少: ネズミ、リス、ウサギなどの個体数への影響

- 両生類・爬虫類への被害: トカゲ、カエルなどの在来種の捕食

- 生態系の撹乱: 特に島嶼部では在来種の絶滅リスクが高い

- 「恐怖の景観」効果: ネコの存在だけで野生動物の行動が変化し、繁殖成功率が低下

- 在来種との競合: 食物資源や生息地をめぐる競争

生態学的には、国際自然保護連合(IUCN)が「世界最悪の侵略的外来種」の一つに指定するほど、野生動物への影響が深刻です。米国だけで年間推定24億羽の鳥類と推定223億匹の哺乳類を捕食し、世界全体では2,084種もの野生動物がネコに狙われていると考えられています。

特に島では、63種の絶滅にネコが直接関与したと報告されています。また、猫の存在そのものが野生動物に「恐怖の景観」を生み出し、鳥類の繁殖や採餌行動を阻害することで、植物の受粉や森林再生にまで悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。

ネコは満腹でも狩りをする本能を持ち、飼いネコであっても、放し飼いにすると年間平均数十~数百匹の小動物を捕殺します。この「余剰殺戮行動」が、生態系への深刻な影響をもたらします。

公衆衛生面でのリスク

公衆衛生面では、トキソプラズマ症などの人獣共通感染症を媒介し、特に妊婦や免疫不全者にリスクをもたらします。また、他人の敷地での糞尿被害、猫アレルギーを持つ人への配慮不足、ノミ・ダニの拡散なども問題となります。

ネコ自身のリスク

ネコ自身にとっても放し飼いは危険です。完全室内飼育のネコが平均12~18年生きるのに対し、放し飼いネコはわずか2~5年と寿命が3分の1以下に短縮します。

さらに、

- 交通事故

- 感染症(ネコエイズ・ネコ白血病など)

- 他の動物との喧嘩

- 虐待や毒餌の被害

- 迷子のリスク

など、多くの危険に晒されます。

飼い主・地域社会のリスク

その他にも、以下のような不利益につながるリスクがあります。

- 近隣トラブル: 糞尿、鳴き声、庭荒らしによる苦情

- 所有者責任: 他人の財産(車、庭など)への損害

- 野良猫の増加: 不妊去勢していない場合、望まれない繁殖

- 動物愛護法違反の可能性: 適切な管理義務を果たしていないとみなされる場合も

- 地域猫活動への悪影響: TNR(捕獲・不妊去勢・返還)活動の妨げ

一方で、完全室内飼育+環境エンリッチメント(キャットタワー、窓辺での観察、十分な遊び時間)により、ネコは安全で充実した生活を送ることができ、野生動物への影響も防げます。国際的な動物福祉団体や獣医学会も、室内飼育または安全なネコ専用の屋外囲い(キャティオ)での飼育を強く推奨しています。

野生種(リビアヤマネコ)との主な違い

出典:iNaturalist – Felis lybica ssp. lybica

イエネコはリビアヤマネコと外見や体型はほぼ同じですが、家畜化により脳や副腎がやや縮小し(ストレス反応の軽減)、消化管が長くなって人間の与える雑食性の食物を効率的に消化できるようになりました。行動面では、野生種の強い警戒心が薄れ、人間や他のネコと社会性を持つようになっています。

チャバネゴキブリ ― 室内暖房が可能にした世界制覇 🪳

チャバネゴキブリ科 Ectobiidae チャバネゴキブリ Blattella germanica

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Blattodea. Cascuda. Santiago de Compostela 1

チャバネゴキブリ(Blattella germanica)は、室内環境に完全に特化した昆虫です。 寒さに弱いため、人間が作り出した「暖房の効いた建物」という人工的な熱帯環境に完全依存しています。

2024年の最新研究で、彼らの起源は約2100年前に南アジアなどで分岐したことが明らかになりました。人間の交易路に乗って世界中に広がり、殺虫剤への抵抗性を急速に獲得するなど、人間の生活空間で独自の進化を遂げてきました。

つ…強い…

アレルギーの原因ともなるため、薬剤だけに頼らず環境改善なども組み合わせた「統合的害虫管理」※が重要とされています。

統合的害虫管理 🐜

統合的害虫管理(IPM)とは、薬剤の使用を最小限に抑え、環境整備や物理的対策を組み合わせた害虫管理方法です。具体的な管理手法は以下の通りです。

侵入経路の遮断(物理的防除)

- 網戸の設置や破損箇所の補修

- 排水口や通気口への防虫ネット取り付け

- ドアや窓の隙間を埋める隙間テープの活用

- 配管貫通部など壁の穴のパテ埋め

発生源・生息環境の排除(環境的防除)

- 食品クズや食べ残しの徹底した清掃・密閉管理

- 段ボールや古新聞など隠れ場所となる不用品の整理・廃棄

- 水回りの清掃と乾燥維持(水垢やカビの除去)

- ゴミ箱の密閉化と定期的なゴミ出し

捕獲・駆除(物理的・機械的防除)

- 粘着トラップ(ゴキブリホイホイなど)による生息調査と捕獲

- 捕虫器(光で誘引するタイプなど)の設置

- 掃除機による直接的な吸引・除去(ダニや死骸など)

限定的な薬剤使用(化学的防除)

- ベイト剤(毒餌)の局所的な設置(散布剤より飛散リスクが低い)

- 成長抑制剤(IGR剤)の使用による繁殖阻害

- どうしても必要な場合のみ、発生箇所へのピンポイントな薬剤処理

モニタリングと効果判定

- 定期的な目視点検と記録

- トラップによる捕獲数の推移確認

- 対策実施後の効果検証と計画の見直し

野生祖先種(アジアゴキブリ)との主な違い

出典:WIKIMEDIA COMMONS – ARS Blattella asahinai

チャバネゴキブリは祖先のアジアゴキブリと外見上ほぼ同一ですが、行動と生態が決定的に異なります。アジアゴキブリは光に引き寄せられ強く飛翔する屋外性の種ですが、チャバネゴキブリは光から逃避し飛翔能力がほとんどなく、完全な屋内性です。

温度耐性も異なり、チャバネゴキブリは35°Cでも発育できる一方、アジアゴキブリはこの温度で共食いが頻発して発育できません。逆に低温側では、15°C以下で両種とも死亡しますが、チャバネゴキブリの方が生存期間が長く(10°Cで12.9日 vs 8.2日)、室内暖房環境への適応を示しています。

都市進化 ― 人工環境が加速させる生物の変化 🧬

都市という環境は、そこに住む生物に強力な「選択圧(生き残りを左右する要因)」を加え、驚くほど短期間で生物を進化させることが分かってきました。これは「都市進化(Urban Evolution)」※と呼ばれる現象で、都市化が世界中で同時並行的に起きていることから、異なる都市でも類似した環境条件に収束し、その結果として生物が同様の進化的変化を示す「平行進化」が観察されています。

都市進化(Urban Evolution)🏙️

都市進化(Urban Evolution)とは、都市環境がもたらす強い選択圧(街灯、建造物、限定された食料源など)により、わずか数十年という短期間で、生物の遺伝子頻度や形態が急速に変化する現象を指します。世代交代の速さ、環境フィルターの明確性、個体数の多さが相乗することで、農村環境での数千年分の進化が、都市では数十年~百年で起こることがあります。

農村で数千年分の進化が、都市では数十年~百年!!

まるで時間の進む速度が違うかのようですね⏱️

🏙️都市環境が生物を急速に進化させる理由

都市は、そこに暮らす生物に対して強力な「選択圧(生き残りを左右する要因)」を加え、驚くほど短期間で進化を促す環境です。その背景には、以下の5つの要因が複合的に作用しています。

1. 強い選択圧の集中

都市には建造物、街灯、人工的な食料源など、極端に限定された環境が存在します。こうした条件に適応できる生物だけが生き残り、資源をめぐる競争も激化します。

農村のような多様な環境と異なり、都市では選別基準が明確で、淘汰が加速します。

2. 世代交代の高速化

ネズミやハエ、蚊などの短寿命種は、1年で数十世代が交代します。世代交代が速いほど、有利な遺伝子が集団に定着するスピードも早くなり、進化が加速します。

人間の1世代が約30年であるのに対し、蚊は同じ期間に30倍の世代を経験します。

3. 極端な環境フィルター

都市では「街灯に集まれるか」「建物の隙間に入れるか」など、生存に必要な条件が極端に絞られます。適応できない個体は排除され、適応した個体だけが急速に増殖するため、進化のスピードが上がります。

4. 人為的環境の新しさ

都市は自然界には存在しなかった新しい環境です。過去の適応が通用しないため、生物はゼロからの試行錯誤を迫られます。その結果、複数の適応戦略が同時に試され、数十年で新しい進化的解が生まれることがあります。

5. 高密度による遺伝的変化の加速

都市に適応した生物は、人間の活動が提供する餌や隠れ場所によって爆発的に増殖します。個体数が多く、世代交代が速いほど、遺伝子の頻度が急速に変化し、進化の速度が加速します。

たとえば、ロンドンのスズメでは、硬い食物に対応した嘴の形が数十年で変化した事例が報告されています。

このように、都市は「選択圧が強い」「世代交代が速い」「環境フィルターが明確」「新しい環境である」「個体数が多い」という進化を加速させる条件を同時に満たしています。そのため、数千年かけた農村環境への適応よりも、都市化による進化の方が、はるかに短期間で起こる可能性があるのです。

参考・引用

Scientific American ‐ Cities Are Forcing a New Era of Rapid Evolution(2018年9月)

都市環境は、従来考えられていたよりもはるかに短期間で遺伝的変化を引き起こしており、数十年、場合によってはわずか数年で適応が進むことが報告されています。

最新の研究から明らかになった都市進化の具体例を、いくつか紹介します。

シロツメクサ:世界規模での防御物質産生の低下

2022年の画期的な研究では、世界160都市26か国におけるシロツメクサ(Trifolium repens )の調査により、都市化が地球規模で平行進化を引き起こしていることが初めて実証されました。都市部のシロツメクサは、近郊農村部と比較して、草食動物への防御物質である青酸(HCN)の産生が平均44%低下していました。

これは、都市環境では草食動物による捕食圧が低いため、エネルギーコストのかかる防御物質への投資が不要になった結果だと考えられます。重要なのは、この変化が単なる表現型可塑性(環境に応じた一時的な変化)ではなく、遺伝的なものであることが共通環境実験により確認されている点です。

ホカケアノール:都市適応の急速な進化

出典:iNaturalist – ホカケアノール (Anolis cristatellus) ( thibaudaronson)

中南米に生息するのホカケアノール(Anolis cristatellus )は、都市適応の急速な進化を示す代表例です。わずか数十世代(30世代以上)という短期間で、都市個体群は森林個体群と比較して、以下のような特徴を獲得しました。

- より長い四肢

- より大きく複雑な趾下板(爪の下の吸盤状構造)

- わずかに高い熱耐性

2023年のゲノム研究により、プエルトリコ島内の3つの都市 – 森林ペア間で、都市適応に関連する遺伝子領域が平行して選択を受けていることが明らかになり、都市環境が独立して同様の進化的変化を引き起こしていることが実証されました。

カタバミ属植物:都市ヒートアイランドへの色素適応

2023年、日本の研究チームは、カタバミ属の一種(Oxalis corniculata )が都市のヒートアイランド現象に適応して葉の色を変化させていることを発見しました。都市部では赤葉型個体が高頻度で見られ、高温ストレス下では緑葉型よりも高い成長率と光合成効率を示しました。

赤色色素(アントシアニン)は余分な太陽光を遮断し、活性酸素を中和することで熱ストレスを軽減します。ゲノム解析により、この赤葉型は世界各地の都市で独立して複数回進化したことが示され、都市ヒートアイランドへの適応的応答であることが確認されました。

出典:千葉大学 ‐ 都市の熱さで植物は赤く進化する ―ヒートアイランドへの急速な適応進化を初めて実証―(2023年10月)

ヒガシハイイロリス:都市におけるメラニズムの平行進化

北米の都市では、ヒガシハイイロリス(Sciurus carolinensis )のメラニズム(黒色化)が都市中心部で最大48%まで増加し、農村森林部では5%未満に低下する明確な都市-農村勾配が観察されています。2022〜2023年の研究により、この現象が複数の都市で平行して起きていることが確認されました。

興味深いことに、移植実験では農村森林部で黒色型の生存率が灰色型より低い一方、都市部では両者に差がないことが示され、都市では選択圧が緩和されている可能性が示唆されました。また、道路での視認性が交通事故死亡率に影響している可能性も指摘されています。

出典:Life in the City Evolution in an Urbanizing World ‐ Natural Selection Favors Black Morph of Eastern Gray Squirrel in Cities(2019年12月)

このような都市に適応した生物たちとの未来を考えることは、単なる駆除や愛護という視点だけでなく、廃棄物管理、都市設計、公衆衛生、そして私たち自身の暮らし方を見つめ直すことにもつながっていきます。

農業とともに歩んだ共生者🌾

出典:iNaturalist – ツバメ Hirundo rustica

人間が作り出した環境は都市だけではありません。約1万年前に始まった農耕は、広大な田畑や里山という新しい生態系を生み出し、そこに適応した生物たちに繁栄の機会を与えてきたのです。

このような環境に適応した生き物は、人間が意図的に飼育したわけではありませんが、農業活動と密接に関わりながら独自の場所(ニッチ)※を見出してきました。害虫を食べ、作物の受粉を助け、農業生産を支える「働き者」として、人間社会に欠かせない存在となっています。

しかし近年、その農業のあり方が近代化・集約化するにつれて、長年続いてきた共生関係が崩れかけています。

ニッチ(Niche)🎯🧩

ニッチ(niche)という言葉は、もともとフランス語で「壁のくぼみ」や「装飾用の小さな空間」を意味する建築用語でした。1917年、生態学者ジョセフ・グリニル(Joseph Grinnell)は、この比喩的な表現を使って、特定の生物が生態系の中で占める独特な「位置」や「役割」を説明するようになりました。

つまり、現代における「ニッチ」とは、ある生物が「何を食べるか」「どこに住むか」「いつ活動するか」など、その生物が利用できる環境条件・資源の総合的なパターンのことです。建築物の「壁のくぼみ」のように、生態系においても、各生物は「独自のくぼみ」を占めており、その中で他の生物と競合しないで生存しているのです。

-1024.png)

-1024.png)

出典:GeeksforGeeks – Ecological Niche

特に興味深い点は、同じ環境内で複数の生物が共存するために、それぞれが微妙に異なる「ニッチ」を利用している、ということです。例えば、光合成をする植物が優占する明るい環境では、菌従属栄養植物は「光が極めて少ない林床」というニッチを独占的に利用することで、競争を回避し、生存しているのです。このようなニッチの多様性が、生態系の豊かさと安定性を支えています。

参考・引用

Wikipedia ‐ ニッチ

People and Nature (Journal) – The socio‐ecological niche(2025年4月)

EcoEvoRxiv – Re-revisiting the Niche Concept (Leibold, 2025年)

農業とともに繁栄してきた代表的な生き物たちの姿と、彼らが直面する現代的な課題を見ていきましょう。

ツバメ ─ 害虫を食べる空の守り神、減少する幸運の象徴 🦜

ツバメ科 Hirundinidae ツバメ Hirundo rustica

出典:WIKIOMEDIA COMMONS – Rauchschwalbe Hirundo rustica

- 和名:ツバメ(燕)

- 学名:Hirundo rustica

- 分類:鳥綱 スズメ目 ツバメ科 ツバメ属

- 分布:世界で最も広範に分布するツバメ種。北半球で繁殖し、冬季は南半球(南米北部、アフリカ全域、南・東南アジア)へ長距離渡りを行う

- 保護状況:軽度懸念(LC)※ただしカナダでは「特別懸念種」に指定され、世界的に減少傾向

- 備考:人間の建造物(納屋、軒下など)に泥で巣を作る、人間依存性の高い種。飛翔昆虫を空中で捕食し、農業害虫の駆除に貢献する益鳥とされる。

ツバメ(Hirundo rustica )は体長13〜19cmほど、深く二股に分かれた尾羽が特徴で、空を高速で飛びながらハエやアブなどの飛翔昆虫を捕らえる効率的な飛翔捕食者です。世界推定個体数は約1億9000万羽とされていますが、カナダでは1970年比で74%、米国でも38%減少しており、農業の集約化による昆虫減少や営巣場所の喪失が主な原因とされています。

注目すべきは、35年前にアルゼンチンで繁殖を始めた個体群は、わずか35世代で渡りルートを短縮させるという急速な適応を見せており、進化の柔軟性を示す好例となっています。

近縁種との比較──人間依存型vs自然営巣型

ツバメ科には約90種が存在し、その中でツバメ(Hirundo rustica )は人間の建造物への依存度が最も高い種の一つです。対照的に、以下のような近縁種は人間の建造物への依存度が低いといえます。

- ショウドウツバメ(Riparia riparia ):川岸や崖の土手に横穴を掘って地中営巣

- ガケツバメ(Petrochelidon pyrrhonota ):自然の崖面や橋の下といった垂直面に泥の巣を作る

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Riparia riparia-Oeverzwaluw

これらに代表されるツバメの仲間は営巣基盤が異なるのです。これらの近縁種も農業活動による昆虫増加という恩恵は受けますが、営巣において人間の建造物に依存しないため、建築様式の変化(巣を作れる軒先の減少)による直接的な打撃を受けにくいという違いがあります。

スズメ ─ 稲作とともに栄え、激減する身近な小鳥 🕊️

スズメ科 Passeridae スズメ Passer montanus

出典:iNaturalist – スズメ Passer montanus

- 和名:スズメ(雀)

- 学名:Passer montanus

- 分類:鳥綱 スズメ目 スズメ科 スズメ属

- 分布:ヨーロッパからアジアにかけて広く分布し、東南アジアではジャワ・バリまで。日本では小笠原諸島を除く全国に留鳥として生息。

- 保護状況:軽度懸念(LC, IUCN)※ただし西ヨーロッパや日本では急減しており、地域的には保全上の懸念が大きい。

- 備考:樹洞や建物の隙間に営巣し、農業環境と密接に関わる。種子を主食とするが、繁殖期には昆虫を大量に捕食し、農業害虫の抑制に貢献する。

スズメ(Passer montanus )は、稲作文化圏において最も身近な鳥の一つではないでしょうか。 もともとは草原の生き物でしたが、人間が稲作を始めたことで、広大な食料庫(お米)と安全な住処(民家)を手に入れたのです。

主食は植物の種子ですが、子育ての時期にはヒナのために昆虫も大量に捕食します。フィリピンの水田で行われた詳細な調査では、スズメが害虫であるウンカやイナゴなどを食べる、生態系の中核的な種として機能していることが示されました。

秋には稲穂も食べるため「害鳥」とみなされることもありますが、総合的には益鳥としての役割も大きいのです。

しかし、その最も身近なスズメも、日本では過去20年間で年平均3.5%以上という深刻なペースで減り続けています。これも農薬の使用による昆虫の減少や、収穫後に落ち穂が残る休耕田がなくなったことなど、生息環境の変化が大きな要因とされています。

近縁種との比較──農村適応型vs都市適応型

スズメ(Passer montanus )の最も近縁な種はイエスズメ(Passer domesticus、英名House Sparrow )で、両種は体の大きさや食性が類似しています。しかし生息環境が以下のように大きく異なります。

- スズメ:農村部の開けた農地や林縁を好み、樹洞や巣箱、人家の軒下に営巣

- イエスズメ:都市中心部に特化し、建物の隙間や屋根裏に営巣し、人間の食べ残しなども積極的に利用する高度な都市適応種

イエスズメは攻撃的で大きな群れを作りますが、スズメはより控えめで小規模な集団を形成します。ヨーロッパでは両種の生息域がはっきり分かれており、イエスズメが都市を占有し、スズメは農村部に追いやられている地域もあります。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – House sparrow (Passer domesticus), Amrum

イエスズメのメスはこんな見た目です👇️

出典:Wikipedia ‐ イエスズメ

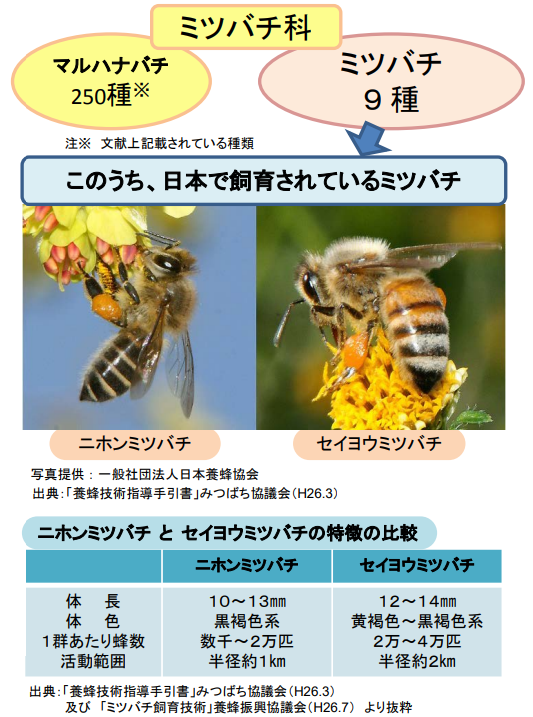

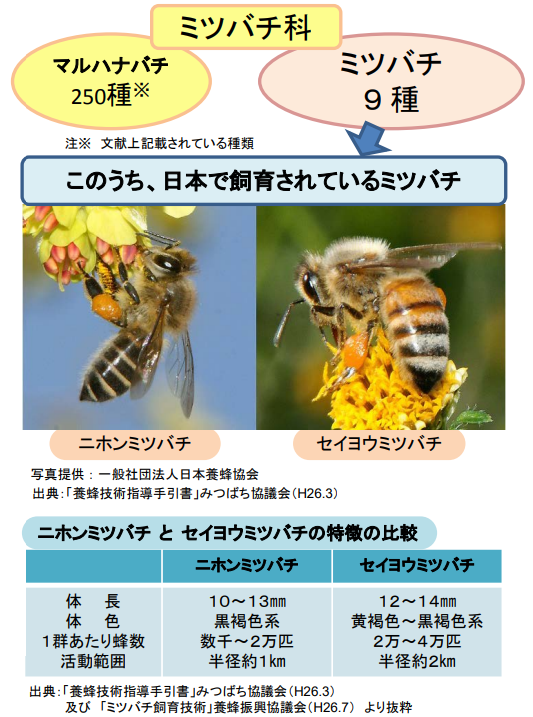

セイヨウミツバチ ─ 農業の受粉を担う「移動労働者」の危機 🐝

ミツバチ科 Apidae セイヨウミツバチ Apis mellifera

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Apis mellifera Western honey bee

- 和名:セイヨウミツバチ(西洋ミツバチ)

- 学名:Apis mellifera

- 分類:昆虫綱 ハチ目(膜翅目) ミツバチ科 ミツバチ属

- 分布:原産はヨーロッパ、西アジア、アフリカ。現在は世界各地の温帯・熱帯域で飼育・野生化(日本全国にも分布)。

- 保護状況:評価外(NE) -農業・生態系に不可欠な養蜂種だが、野生個体群は保全状況の評価なし。

- 備考:世界で最も広く利用されている養蜂用ミツバチ。社会性昆虫の代表種で、女王蜂1頭と数千~数万頭のワーカー(労働蜂)から構成される階級社会の巣を形成。蜂蜜、プロポリス、ローヤルゼリーなど人間にとって有用な産物を生産。

私たちが日々口にする果物や野菜の多くは、このセイヨウミツバチ(Apis mellifera )に代表される昆虫による受粉(じゅふん)がなければ実を結びません。世界の農業生産額の約9.5%(年間20兆円以上)に相当する価値を生み出しており、まさに農業を支える最も重要な花粉媒介者です。

特に米国ではアーモンドやリンゴなど100種類以上の作物がセイヨウミツバチの受粉に依存しており、その経済価値は年間約200億ドルにも達します。養蜂家に連れられ大規模農家を巣箱ごとトラックで巡るセイヨウミツバチの集団は、現代農業に欠かせない「移動労働者」なのです。

ところが2024年から2025年にかけて、米国の商業養蜂業界は壊滅的な打撃を受けました。ミツバチのコロニー(群れ)の損失率が平均62%にも達するという、過去最大規模の危機が報告されたのです。

原因は一つではなく、

- バロア・ダニという寄生虫

- ウイルスの感染

- 農薬への曝露(ばくろ)

- 移動養蜂がもたらす過度なストレス

などが、複雑に絡み合っていると考えられています。

ニホンミツバチとセイヨウミツバチの生態の違い

出典:iNaturalist – ニホンミツバチ Apis cerana ssp. japonica

ニホンミツバチ( Apis cerana ssp.japonica )は日本の自然環境と共生する「自然共生型」であるのに対し、セイヨウミツバチは人間による管理と大規模生産に最適化された「商業養蜂型」といえる、対照的な特性を持っています。

ニホンミツバチとセイヨウミツバチを比較してみましょう。

- 分布と起源

- ニホンミツバチ(Apis cerana japonica ):日本列島の在来亜種で、10万年以上前から生息

- セイヨウミツバチ(Apis mellifera ):ヨーロッパ・アフリカ原産で、明治期以降に養蜂用に導入・普及

- 巣づくりとコロニー規模

- ニホンミツバチ:巣のサイズは小さく、コロニー規模は1万~2万頭程度(環境や季節により変動)

- セイヨウミツバチ:標準的な巣箱で4万~6万頭と大規模(環境や季節により変動)

- 防衛行動

- ニホンミツバチ:スズメバチ襲来時に「熱球(ホットボール)」で集団窒息攻撃を行い、日本の外敵に強い

- セイヨウミツバチ:集団針攻撃で外敵を排除するが、日本のスズメバチには弱く被害を受けやすい

- 越冬戦略

- ニホンミツバチ:コロニーを小規模に抑え、巣内温度を35℃前後に維持して越冬

- セイヨウミツバチ:大型群で体温を上げ、蜂球(クラスター)を形成して越冬

- 採蜜性と花粉収集

- ニホンミツバチ:多花種に幅広く訪花し、少量多品種の蜂蜜を生産。香りが強く濃厚な風味が特徴

- セイヨウミツバチ:特定作物(アカシア、レンゲなど)を集中的に訪花し、大量単一品種の蜂蜜を生産

- 飼育管理の難易度

- ニホンミツバチ:女王蜂の交換や分蜂(自然群分裂)の制御が難しく、里山型の小規模養蜂が主流

- セイヨウミツバチ:人工女王の導入や群規模の管理が容易で、大規模商業養蜂に適する

出典:農林水産省 ‐ ミツバチについて

共生の綻び ─ 人間の農業システムが生み出す矛盾 🌱

ツバメ、スズメ、ミツバチ…。彼らはみな農業と密接に結びつき、害虫駆除や受粉といった、私たち人間にとって計り知れない恩恵(生態系サービス)を提供してくれます。しかし皮肉なことに、まさにその農業の「近代化」や「集約化」が、彼らの生存基盤を根底から奪っているのです。

そもそも、近年になるまでの長い間、人類の大部分が「自然との共生」「環境」「生命の循環」なんてことは、考えて農業をしてこなかったのです…。

農薬の使用は、昆虫食の鳥類やミツバチの餌資源を直接減少させます。さらに、単一の作物だけを大規模に栽培する農地は、多様な生息地を失わせます。

この矛盾は、短期的な生産効率の追求が、長期的な農業の持続可能性そのものを損なうという、大きな構造的問題を浮き彫りにしています。

農業とシナントロープの関係をもっと知りたい人には、こちらもおすすめ👇️

意外な繁栄者 ― 人間活動の副産物 🎏

私たちの「趣味」や「食文化」、あるいは「物流」といった営みが、全く意図しない形で特定の生物にとっての楽園(ニッチ)を生み出し、予期せぬ繁栄をもたらすこともあります。ここでは、そうした人間の活動が生んだ、少し変わった繁栄者たちを見ていきましょう。

コイ:人の「美意識」が広げた光と影 🐟

コイ科 Cyprinidae コイ Cyprinus carpio

出典:WIKIMEDIA COMMONS – 2018-04-21 Koi

- 和名:コイ(鯉)

- 学名:Cyprinus carpio

- 分類:条鰭綱 コイ目 コイ科 コイ属

- 分布:原産地はカスピ海・黒海・アラル海流域。現在は南極を除く全大陸に導入され、世界の河川流域の20%以上に定着

- 保護状況:野生個体群は危急(VU, Vulnerable)※一方で侵略的外来種として「世界の侵略的外来種ワースト100」に指定

- 備考:約2500年前から中国で食用として養殖が始まり、世界で3番目に多く導入された魚種。日本では江戸時代に新潟県で観賞用の錦鯉が作出され、世界的な観賞魚市場を形成。底を掘り返す採餌行動により水質悪化と生態系破壊を引き起こし、オーストラリアでは河川バイオマスの最大90%を占める。

観賞用のニシキゴイや、食用として古くから親しまれてきたコイ(Cyprinus carpio )。 もともとはアジアの一部が原産ですが、人間の手によって世界中へと運ばれました。

特に「泳ぐ宝石」とも呼ばれるニシキゴイは、江戸時代に新潟県の山間部で食用コイの突然変異を選抜することから始まり、人間の美意識によって多様な品種が生み出されました。1960年代に航空輸送技術が確立されると世界中に輸出されるようになり、文化的な地位を確立しました。

その一方で、食用や遊漁(釣り)、あるいは観賞用に放たれた非在来種のコイが世界各地の川や湖で野生化しました。現在では、その高い環境適応力と雑食性から、多くの場所で生態系を脅かす「侵略的外来種」として問題になっています。

オーストラリアでは、コイが川底を掘り返すことで水が濁り、水草が枯れ、他の生物が生存できない環境を作り出していることが深刻な問題となっています。

日本でも高度経済成長期に「コイの住める川=きれいな川」と誤解され、護岸工事と放流が進められた結果、自然河川の多様な生態系が失われました。

出典:国立環境研究所 琵琶湖分室 ‐ 琵琶湖のコイの生態調査(2020年4月)

実際には、外来系統のコイは水質汚濁にも高い耐性を持ち、強い繁殖力と環境適応力によって数を増やします。その結果、アメリカザリガニと同様に底を掘り返して水草を減少させ、在来生物の住処を奪うことで、川本来の生態系を破壊してしまうのです。

「野生型(ノゴイ、マゴイ)」と「改良型(錦鯉)」の違い

同じ種でありながら「野生型」と「改良型(錦鯉)」では大きな違いがあります。野生型は茶褐色で警戒心が強いのに対し、錦鯉は鮮やかな色彩を持ち、給餌時には人に近づくなど馴化が進んでいます。

不思議なことに、錦鯉を野生に放つとわずか2~3世代(約5~10年)で地味な野生色に戻り、逆に野生型も人間に餌付けを続けると数世代で行動パターンが変化することが知られています。

コイに興味を持った人には、こちらもおすすめ👇️

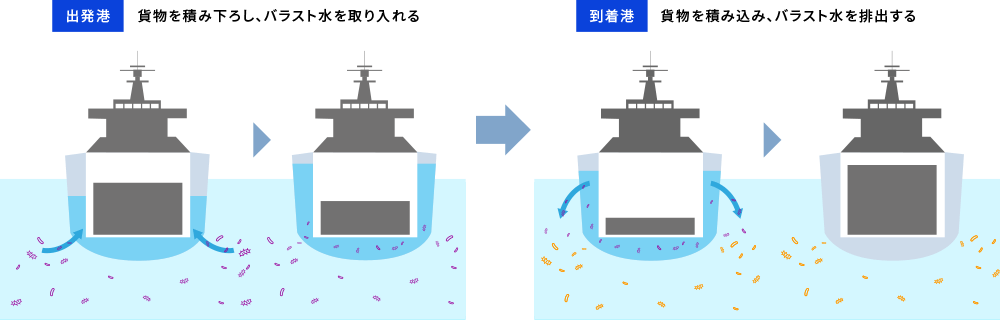

バラスト水生物 ― 船が運んだ海と川の「侵入者」たち⚓

出典:JFE ‐ バラスト水と外来種問題

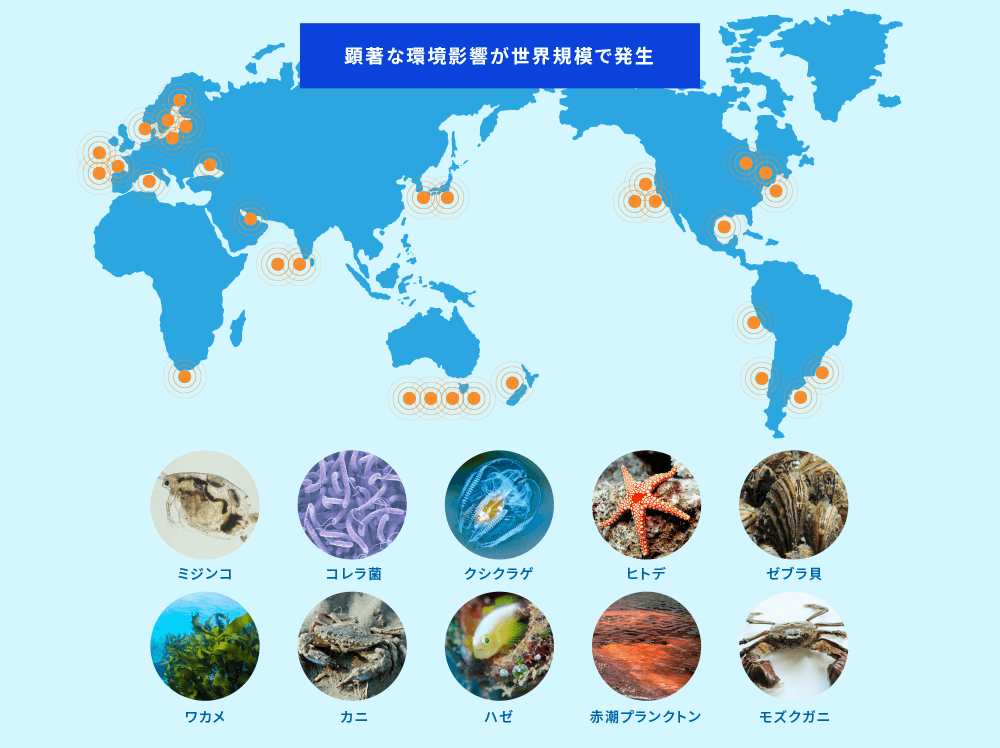

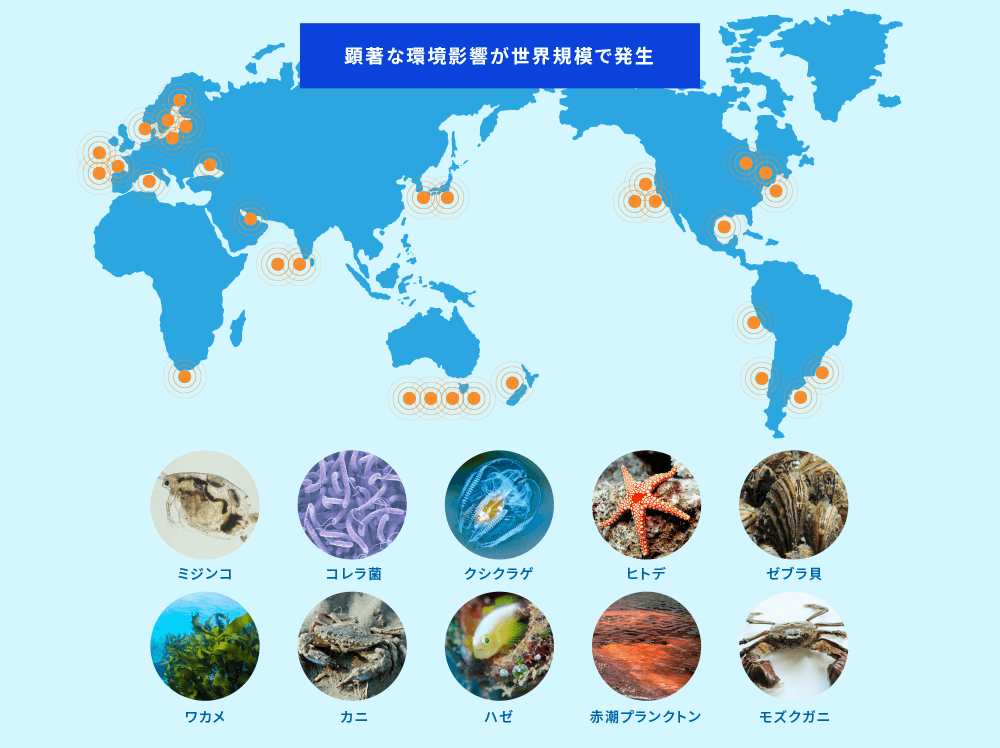

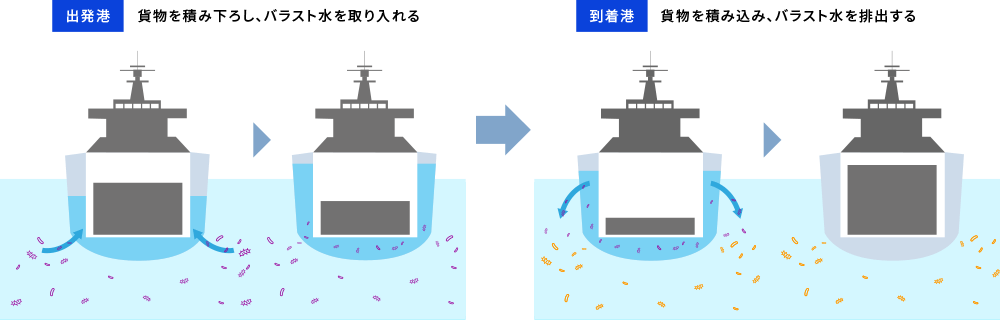

バラスト水は、船が空荷の時に船体を安定させるために取り込む海水や淡水で、貨物船のグローバル物流に欠かせない仕組みです。しかし、出発地で取り込まれた生物が目的地で排出されることで、意図しない侵入と定着が起こります。

出典:JFE ‐ バラスト水と外来種問題

侵入先では、

- 生態系改変

- インフラ障害

- 漁業被害

- 伝染病拡散

などをもたらすため、国際海事機関(IMO)は2017年発効のバラスト水管理条約で処理基準を定め、船舶技術やモニタリングの強化を進めています。日本の東京湾でもチュウゴクモクズガニの定着が報告されており、バラスト水対策は国内外の急務です。

バラスト水によって世界中に拡散されている、代表的な生き物をいくつか紹介します。

🦀 堤防を崩す侵略者:チュウゴクモクズガニ(Eriocheir sinensis )

イワガニ科 Varunidae チュウゴクモクズガニ Eriocheir sinensis

出典:WIKIMEDIA COMMONS – EriocheirSinensis1

チュウゴクモクズガニ(Eriocheir sinensis )は英語で「Chinese Mitten Crab(チャイニーズ・ミトンクラブ)」と呼ばれ、前脚の爪にふさふさした毛が生えているのが特徴です。海で生まれて川をさかのぼり、数年かけて成長した後、また海に戻って卵を産みます。

雑食性で、水草や小さな生き物を食べながら川底に穴を掘ってくらします。しかし、この穴掘り行動が堤防や護岸を崩す原因となり、以下のような影響が報告されています。

- ヨーロッパでは補強費用が年間数百万ユーロに達する

- アメリカ東海岸でも漁業や河川改修のコスト増加が問題化

日本でも、東京湾や瀬戸内海で定着が確認されており、在来種モクズガニ(Eriocheir japonica )との交雑リスク※や、護岸設計の見直しが進められています。

遺伝子撹拌(いでんしかくはん)🧬

遺伝子撹拌(いでんしかくはん)とは、本来は別々に進化した集団が交雑し、地域ごとの遺伝的な個性が失われる現象です。

たとえば、地域ごとに特色のある「ふるさとの味」のお味噌を、一つの樽で混ぜ合わせてしまうようなものです。

一度混ざってしまうと、もとに戻すには途方もなく大変な作業です。(二度と戻らないこともあります。)

アユだけでなく、メダカ、ホタル、などでこの問題は深刻化しています。この撹拌により、それまでその地域の環境に適応してきた個体群の病気への抵抗力が弱まるなど、種の存続を脅かす原因になっています。

出典:国立環境研究所 - 侵入生物データベース 日本の外来生物 魚類 アユ

他の地域からの生き物の大規模な放流はもちろんのこと、飼っていた生き物を安易に自然へ放すことは、その土地の貴重な宝物である生物多様性を破壊してしまう行為なのです。生き物たちの「ふるさと」と繊細な自然の循環とバランスを守るため、私たちは細心の注意を払う必要があります。

参考・引用

環境省 ‐ メダカ(不適切な保全活動による遺伝的多様性の攪乱(遺伝的多様性については全ステップ共通を参照))

Spaceship Earth ‐ 外来種が引き起こす問題は?危険といわれる動物や植物とは?外来種の動物一覧を紹介!原因や対策を解説!(2025年9月)

🐚 インフラを詰まらせる貝:ゼブラガイ

イシガイモドキ科 Dreissenidae ゼブラガイ Dreissena polymorpha

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Dreissena polymorpha1

ゼブラガイ(Dreissena polymorpha )は英語で「Zebra Mussel(ゼブラ・マッスル)」と呼ばれ、殻の縞模様がシマウマに似ていることから名付けられました。殻長は1~2cmほどですが、「足糸(そくし)」という丈夫な繊維で岩やパイプにしっかりくっつきます。

1匹のメスが年間3万~4万個の卵を産み、幼生は水中を漂った後、硬い場所に定着して数万~数十万個体という驚異的な密度で群生します。

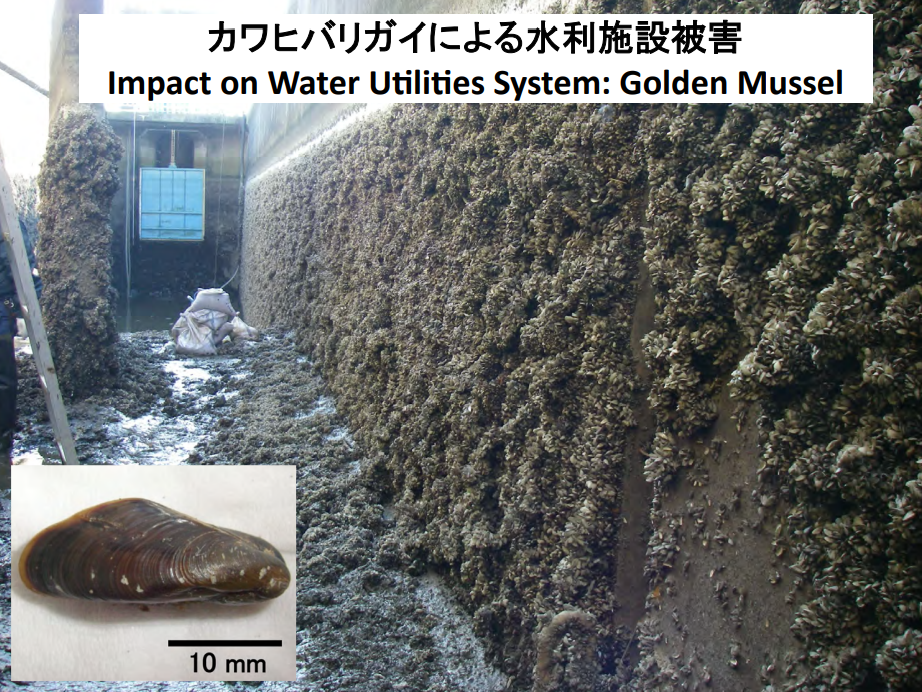

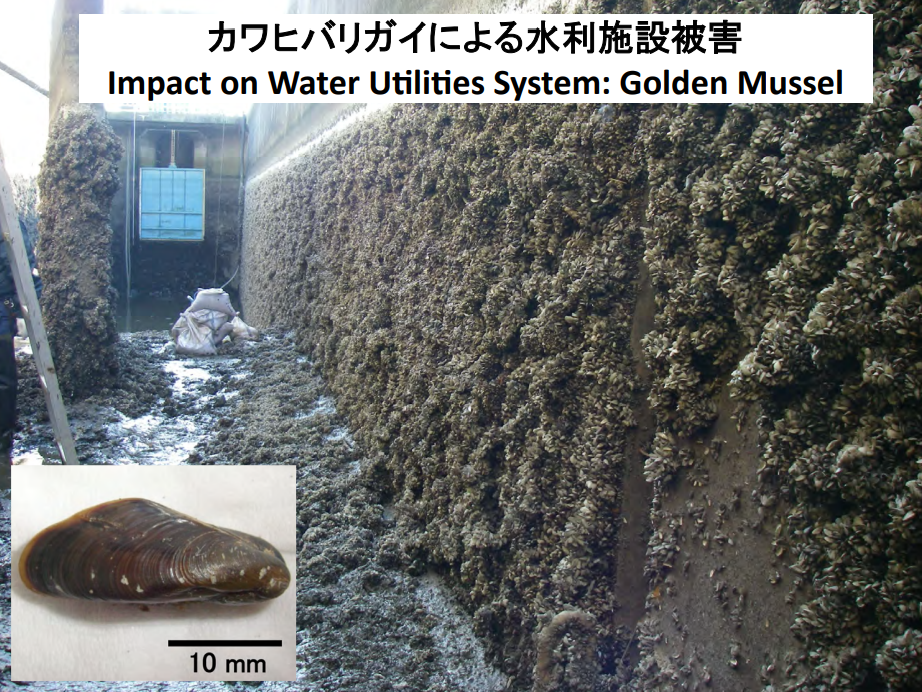

出典:国土交通省 ‐ 特定外来生物カワヒバリガイの現状と被害対策 伊藤健二(農研機構)

この習性が、水道・発電所・灌漑設備の取水口やパイプの内部にびっしりと付着し、詰まりを引き起こします。1988年に北米五大湖で初確認されて以来、その清掃や化学処理に年間数億~十億ドルが費やされ、1989年にはミシガン州モンロー市で3日間の断水が発生する事態も起こりました。

また、1個体が1日1リットルもの水を濾過(ろか)するため、水の透明度は劇的に向上しますが、これはプランクトンの激減を意味し、食物連鎖の崩壊と在来二枚貝の絶滅を招くなど、生態系全体に深刻な影響を及ぼしています。

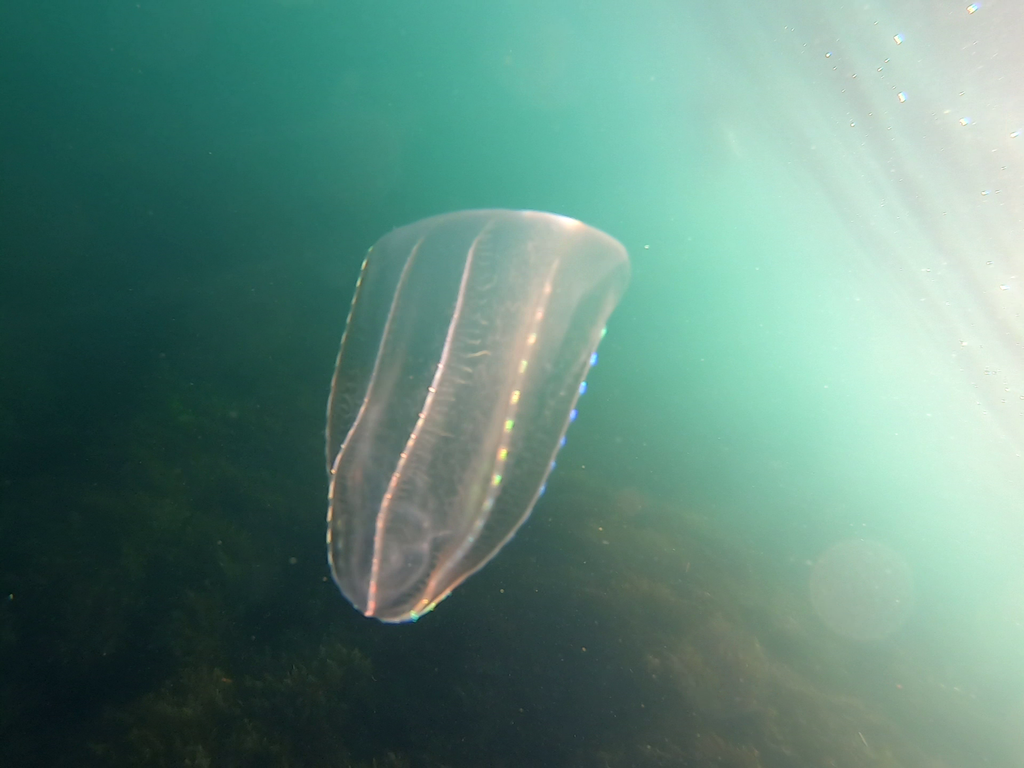

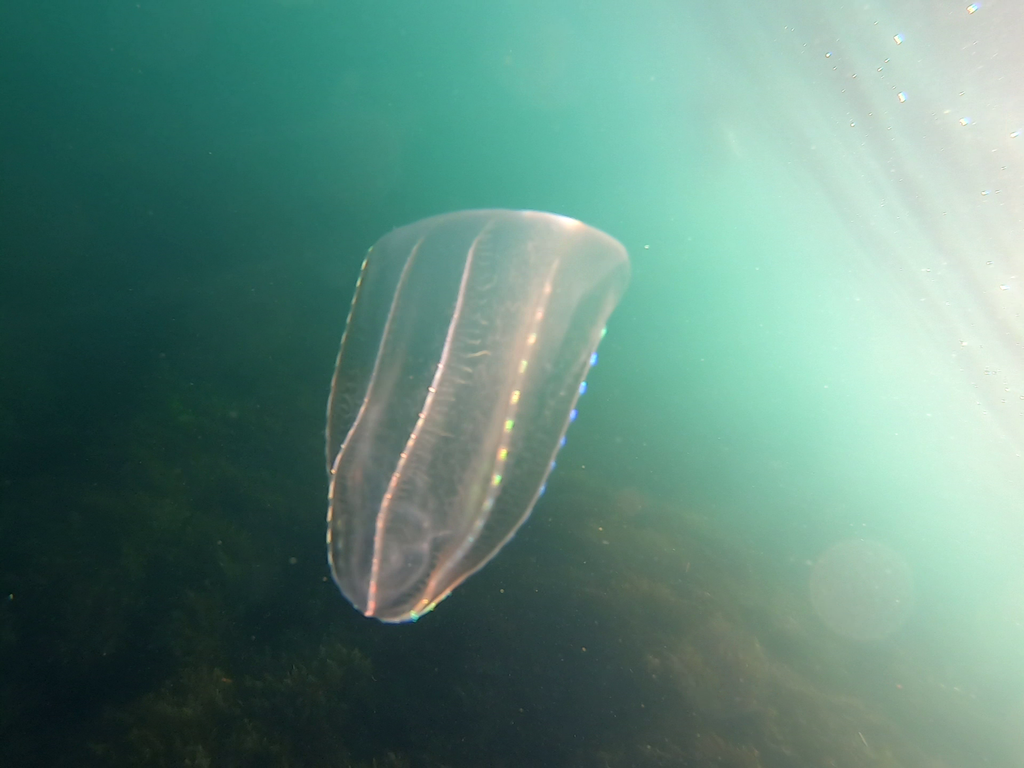

🌊 黒海の漁業を崩壊させた:コームクラゲ

イシガイモドキ科 Bolinopsidae コームクラゲ(ムネミオプシス・レイディ) Mnemiopsis leidyi

出典:iNaturalist – Mnemiopsis leidyi

- 和名:キタアメリカガミ(別名:コームクラゲ、クルミクラゲ)

- 学名:Mnemiopsis leidyi

- 分類:有櫛動物門 有触手綱 カブトクラゲ目 ウリクラゲ科

- 分布:原産地は北米・南米大西洋沿岸。現在は黒海、カスピ海、地中海、北海、バルト海などに侵入・定着。

- 保護状況:評価外(NE)

- 備考:侵略的外来種として「世界の侵略的外来種ワースト100」に指定。日本では未定着だが外来生物法の監視対象。

コームクラゲ(Mnemiopsis leidyi )は英語で「Sea Walnut(海のクルミ)」または「Warty Comb Jelly(イボクシクラゲ)」と呼ばれ、クルミのような楕円形と体表の疣状突起が特徴です。体長7~12cmで、縦に8列の櫛板(くしいた)が並び、刺激を受けると青緑色に美しく発光します。

雌雄同体で自家受精が可能、成長すると1万個の卵を産み、浮遊幼生ののち基質に着生し群生します。塩分濃度2~38psu、水温2~32℃の広範な環境に適応します。

コームクラゲは、1980年代にバラスト水で黒海に侵入すると、天敵不在下で爆発的に増殖し、1平方メートルあたり数百個体、黒海全体のバイオマスの90%以上を占めた時期もありました。その結果、プランクトンや魚卵・稚魚を大量捕食し、黒海のイワシ漁獲量が最大50%減少、漁業収入は半減、過去18年間で約3億5000万ドルの被害が発生しました。

1997年、バラスト水で自然侵入した天敵のクシクラゲ(Beroe ovata )がコームクラゲのみを捕食し、生物的防除に成功。動物プランクトン、魚類、イルカの個体数が回復傾向にあるという、皮肉な結末を迎えています。

出典:iNaturalist – Beroe ovata

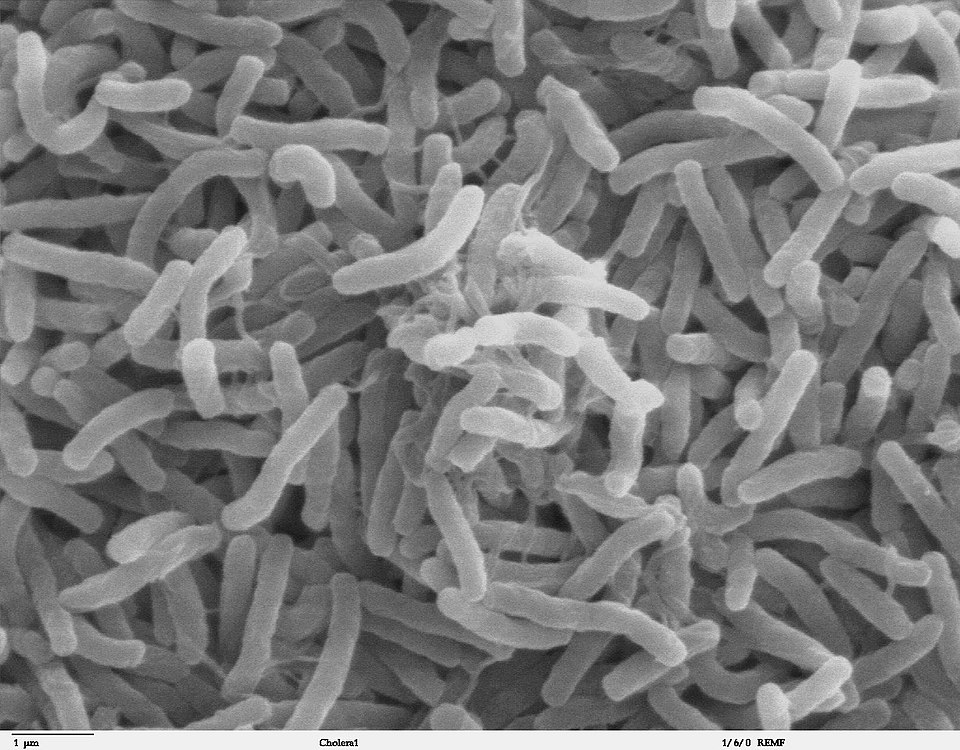

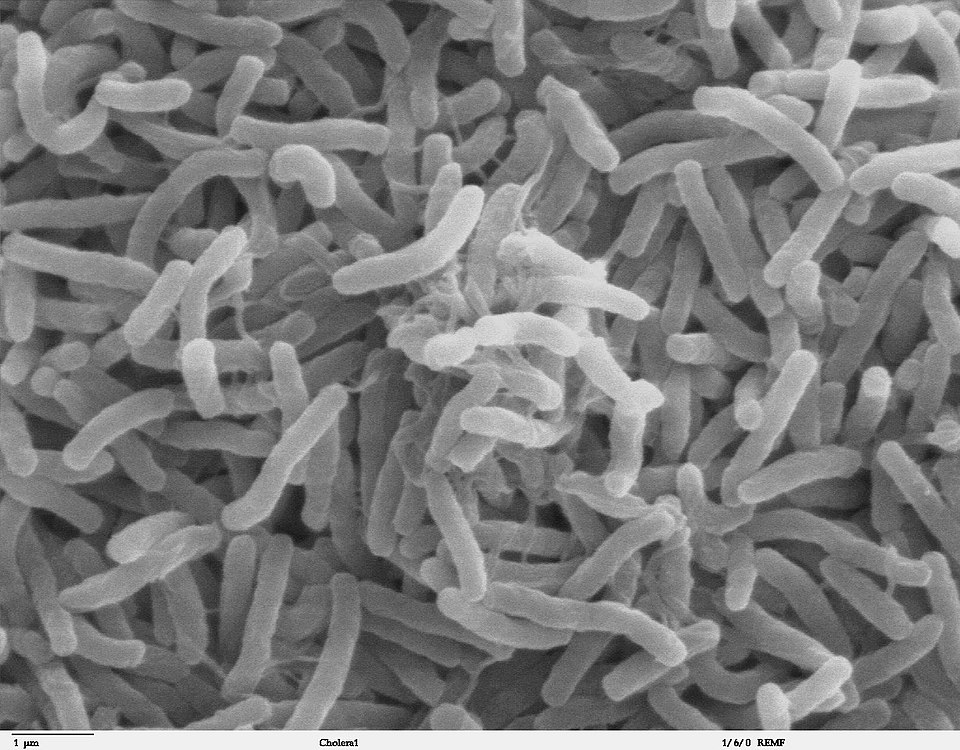

💧 海を渡る病原体:コレラ菌

ビブリオ科 Vibrionaceae コレラ菌 Vibrio cholerae

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Cholera bacteria SEM

- 和名:コレラ菌

- 学名:Vibrio cholerae

- 分類:細菌界 プロテオバクテリア門 ガンマプロテオバクテリア綱 ビブリオ目 ビブリオ科 ビブリオ属

- 分布:世界の温帯~熱帯の沿岸・河口域に広く自然生息。バラスト水により世界中の港湾都市へ拡散

- 病原性:血清型O1(古典型・エルトール型)およびO139が毒素産生性で、コレラ毒素により激しい水様性下痢を引き起こす。治療なしでは致死率50%

- 備考:海水・汽水域にプランクトンや甲殻類の表面に付着して生息。バラスト水中では休眠状態(VBNC, viable but non-culturable)で長距離輸送される。IMO条約では排出基準を100mlあたり1CFU(コロニー形成単位)未満と定める。

コレラ菌(Vibrio cholerae )は体長1.5~3マイクロメートルの小さな細菌です。海水中ではプランクトンや甲殻類の殻、海藻の表面にくっついて生きており、自然環境の一部として存在しています。

この菌がバラスト水に取り込まれると、「休眠状態(VBNC)」という培養不可能だが生存している特殊な形で生き延び、汚染地域から他の港へ運ばれます。排出先で水温や栄養条件が整うと再び活性化し、飲料水や食品を汚染してコレラの流行を引き起こすのです。

1991年に南米で発生したコレラの大流行では、100万人以上が感染し1万人が死亡しましたが、この流行はアジアからのバラスト水が原因である可能性が強く指摘されています。2010年のハイチコレラ流行でも、港湾水域から毒素産生性コレラ菌が検出され、バラスト水による拡散リスクが懸念されました。

国際海事機関(IMO)は塩素処理や紫外線照射などの消毒基準を導入していますが、途上国での実施体制の遅れや、地理的制約によるバラスト水交換の困難さから、公衆衛生と船舶管理の連携は今もなお世界的な課題となっています。

人間の「隙間」に適応したニッチな専門家たち 🐞

人間が建造物を作り、街を整備する過程で、想定外の「隙間」が無数に生まれました。古い木材の内部、建築物の壁面、軒先の隙間、街灯の周囲…これらの極めて限定的な環境に、驚くほど特化した生き物たちが存在します。

この「ニッチな専門家」は、そもそも人間の作り出した環境にのみ生息しています。コイやバラスト水生物とは異なり、決して大量繁殖して自然の生態系を支配するわけではありませんが、人間の活動がもたらした「新しい隙間」を巧みに利用し、予期せぬ形でそこに定着・繁栄しているのです。

マニアックな昆虫から紹介します!

古材に潜む「死番虫」の正体 ― 古い木造建築を蝕む専門家

ヒョウホンムシ科 Ptinidae シバンムシ亜科 Anobiinae※ ケブカシバンムシ Nicobium hirtum

※シバンムシ科(Anobiidae)は伝統的には独立した科でしたが、近年のDNA解析研究により、ヒョウホンムシ科(Ptinidae)のシバンムシ亜科(Anobiinae)として統合されています。ただし、日本の文化財保護分野では慣例的に「Anobiidae」表記が使われることがあります。

出典:東京文化財研究所 ‐ ケブカシバンムシ

- 和名:シバンムシ(死番虫)、ケブカシバンムシ(毛深死番虫)

- 学名:Nicobium hirtum (日本産)、Xestobium rufovillosum (ヨーロッパ産)

- 分類:昆虫綱 コウチュウ目 ヒョウホンムシ科 シバンムシ亜科

- 分布:日本産ケブカシバンムシは日本全国に分布。ヨーロッパ産デスウォッチビートルは欧州全域。いずれも古い木造建築物に生息

- 被害状況:日本では国宝・重要文化財の主要害虫。ヨーロッパでは歴史的建造物の深刻な木材害虫

- 備考:幼虫が古材内部を3~10年かけて食害し、成虫は直径3mm程度の円形脱出孔を開ける。日本産は主に寺社建築・仏像などを加害、ヨーロッパ産はオーク材を好む。英名「Deathwatch Beetle」は頭部で木を叩く求愛音に由来し、中世では死の前兆とされた。

シバンムシは英語で「Deathwatch Beetle(死者の見張り番)」、和名もその直訳で「死番虫」という不吉な名で呼ばれます。これは中世ヨーロッパの近縁種(Xestobium rufovillosum )が、古い建材の中で求愛のため「カチカチ」と規則的に音を出すことが、静かな病室で死期を告げる「死神の時計の音」と誤解されたためです。

彼らは、人間が建てた「古い木造建築」というニッチな隙間に特化した専門家です。日本で見られるケブカシバンムシ(Nicobium hirtum )は音を出しませんが、ヨーロッパの種と同様に、菌類が分解を始めた古い木材だけを選んで食べます。

新しい木には目もくれず、築25年以上経った神社やお寺、仏像といった文化財を専門の住処とする、非常に特殊な食性を持っているのです。ちなみに、私たちが家庭の小麦粉や乾麺でよく見かけるシバンムシ(タバコシバンムシなど)とは別種で、ケブカシバンムシは木材だけを食べる、とてもニッチな専門家なのです。

一般にはあまり知られていないシバンムシですが、文化財(木材、本)を食害する「文化財害虫」として、古くから研究されています。

ファンデルワールス力で夜の壁を歩く ― 隣人「家守」

ヤモリ科 Gekkonidae ニホンヤモリ Gekko japonicus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Gekko japonicus on the wall – 3

- 和名:ニホンヤモリ(日本家守)、シュレーゲルニホンヤモリ

- 学名:Gekko japonicus

- 分類:爬虫綱 有鱗目 ヤモリ科 ヤモリ属

- 分布:本州(東北地方南部以南)、四国、九州、対馬、南西諸島。また中国東部、朝鮮半島南部にも分布。日本では主に都市部の建造物周辺に生息

- 保護状況:評価外(NE)※近年の遺伝子解析により外来種である可能性が示唆されている

- 備考:体長10~12cm、夜行性で街灯周辺の壁や窓に出現し昆虫を捕食。約3000年前に中国から九州に渡来し、人の移動や物流に便乗して関東には220~100年前に進出したと推測される。漢字では「家守」と書かれ、害虫を食べる益獣として古くから親しまれてきた。

ニホンヤモリ(Gekko japonicus )は、人家や建造物という極めて特殊な環境に完全適応した爬虫類です。夜行性のため昼間は木造家屋の軒先、雨どい、壁の隙間、エアコン室外機周辺などに隠れ、夜になると街灯や自動販売機、コンビニの窓に出現して光に集まる昆虫を捕食します。

足の裏には微細な剛毛が密生し、ファンデルワールス力※によってガラスや壁面を自在に歩行できる特殊な適応を持ちます。興味深いことに、ニホンヤモリは光そのものに嗜好性を持つのではなく、餌が集まる「光周辺の環境」を他の手がかりで認識していることが2023年の研究で明らかになりました。

つまり、光に集まる習性は本能ではなく、都市環境への学習的適応なのです。

ファンデルワールス力(ファンデルワールスりょく)🦎🧲

ファンデルワールス力は、分子同士が近づいたときに、電子雲のわずかな揺らぎによって生まれるとても弱い引力です。1つ1つの力は極めて微弱(約0.08~42 kJ/mol)で、磁石のような静電気でもなく、接着剤でもありません。しかし、この力の最大の特徴は、接触点を何百万と重ねると、弱い力同士が結合して強力な吸着力に変わることです。

ヤモリの足裏には約650万本の剛毛(setae)があり、1本の先端はさらに100~1000本の幅200nm以下の「スパチュラ」と呼ばれる微細な突起に分かれています。この階層構造により、ガラスでもテフロン(撥水性材料)でも濡れていても乾いていても、分子レベルで壁面に密着することが示されています。

壁を歩くクモ、アノールトカゲ、昆虫にも類似の仕組みが見られ、異なる生物が同じ機能に進化する「収斂進化」の好例とされています。

この吸着力には複数のメリットがあります。接着剤不要で痕跡が残らず、水中や真空中でも機能し、何度でも付け外しが可能です。さらに、剛毛が汚れても数歩歩くだけで「自浄作用」により汚れが除去されて吸着力が回復する驚異的な自己修復特性も報告されています。一方、表面がザラザラな場合は密着面が減少するため吸着力が低下し、湿度や塵埃の影響を受けやすいというデメリットがあります。また、この仕組みを人工的に再現することは非常に難しく、ナノレベルの微細構造を正確に製造することが大きな課題となっています。

近年の研究では、ヤモリの剛毛表面が超薄い脂質層(数ナノメートル)に覆われており、この層が水素結合や酸塩基相互作用を介してファンデルワールス力を補助・増強している可能性が報告されています。この複合的な粘着メカニズムの発見により、バイオミメティクス分野では、ヤモリの足を模倣した再利用型ドライ接着材(Setex等)やロボットの壁面移動技術が開発され、医療・建設・宇宙産業への応用が進められています。

PNAS ‐ Evidence for van der Waals adhesion in gecko setae(2002年8月)

PMC – Gecko-Inspired Intelligent Adhesive Structures for Rough Surfaces (2025年2月)

ヤモリは「ファンデルワールス力」で微細な重力を操り壁を歩く代表的な存在ですね!

(「ファンデルワールス力」と聞くと連呼したくなりませんか…)

千葉県の調査では、ニホンヤモリの分布が市街地に集中し、自然度の高い丘陵地からはほとんど報告がないことが確認されています。これは、隠れ場所となる隙間の多い木造建築物と街灯(餌資源)がセットで必要なためで、古い街並みが残る地域ほど生息密度が高くなります。

帰家性があり行動範囲が狭いことから、ヤモリの分布は「町並みの質を知る指標生物」ともされています。

近年の遺伝子解析により、日本のニホンヤモリは約3000年前に中国から九州に渡来し、人の移動や物流に便乗して東へ分散、関東には220~100年前に進出した外来種である可能性が高いことが判明しました。しかし、長い時間をかけて日本の生態系に組み込まれ、害虫を食べる益獣「家守」として親しまれてきた歴史があります。

現在では、多様な生き物が暮らす都市環境の重要な構成員の一つとなっているのです。

都市コウモリ ─ 建築物の隙間に営巣する夜行性住民🦇

ヒナコウモリ科 Vespertilionidae アブラコウモリ Pipistrellus abramus

出典:iNatiralist – アブラコウモリ Pipistrellus abramus

- 和名:アブラコウモリ(油蝙蝠)、別名:イエコウモリ(家蝙蝠)

- 学名:Pipistrellus abramus

- 分類:哺乳綱 翼手目(コウモリ目) ヒナコウモリ科 アブラコウモリ属

- 分布:日本全国(北海道~沖縄)、朝鮮半島、中国、台湾に分布。日本では都市部の建造物周辺に集中

- 保護状況:軽度懸念(LC, IUCN Red List)※日本では鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲・駆除することはできません

- 備考:体長4~6cm、体重5~10g、翼を広げると約20cm。1~1.5cmの隙間から侵入可能。夜行性で、蚊、ハエ、ガなど小型昆虫を捕食。1頭が一晩に最大4000匹の昆虫を捕食する。1970年代以降、森林の樹洞営巣地を失い、都市の建造物へほぼ完全に依存する生活様式へ移行した。

アブラコウモリ(Pipistrellus abramus )は、「イエコウモリ(家蝙蝠)」とも呼ばれ、日本の都市部で最も身近なコウモリです。体重は500円玉1枚(約7g)ほどと極めて小型で、わずか1~1.5cmの隙間があれば侵入できる体の柔軟性を持ちます。

彼らは本来、森林の樹洞(木のうろ)を営巣地としていましたが、1970年代以降の急速な都市化により本来の生息地を失い、現在では家屋の壁の内部、瓦の下、換気口、エアコン室外機周辺、さらには鉄道高架や橋の下など、建築物の「隙間」を安全な人工洞窟として利用しています。この転換はほぼ完全なもので、野生の樹洞営巣個体群はほぼ消滅したと考えられています。

夕暮れ時、日没の10~30分前に営巣地から飛び出し、街灯や自動販売機、コンビニの窓周辺に集まる昆虫を捕食します。1頭が一晩に蚊サイズの昆虫を最大4000匹も捕食するため、都市部の害虫抑制に貢献する重要な生態的役割を果たしています。

採餌場所は営巣地から最大5km離れることもあり、都市公園、農地、河川沿いなど多様な環境を利用します。集団営巣性で、繁殖期には雌と幼獣が集まる育児コロニーを形成し、時には数十頭から250頭に達する集団となります。

しかし、近年では建物の改修工事による営巣地の喪失や、北米で致死率95%以上を記録する白鼻症(White-nose Syndrome, WNS)という真菌感染症の侵入リスクが保全上の懸念事項となっています。

白鼻症は冬眠中のコウモリに感染し、両生類のツボカビ症に次ぐ新興感染症として国際的に警戒されていますが、日本ではまだ確認されていません。都市の隙間に暮らすこの小さな哺乳類は、私たちの暮らしと密接に関わっており、近年では保全と共生の視点から、その存在が見直されています。

他にも、特に昆虫分野にはこの章で紹介したいものがたくさんいるのですが、いつかまた別の記事で改めて…

このように、人間の活動は、思いもよらない「隙間」を生み出し、そこを専門の住処(すみか)とする生き物たちは、思いの外多く存在します。都市環境に適応した彼らは、私たちのすぐそばで静かに生態系の一部を担っているのです。

それは、人間の意図を超えた場所で結ばれる、もう一つの多様な命のつながりともいえます。

地球の生き物の全貌が気になった人には、こちらもおすすめ👇️

依存から共進化へ ─ 人間と隣人たちの未来を見つめる

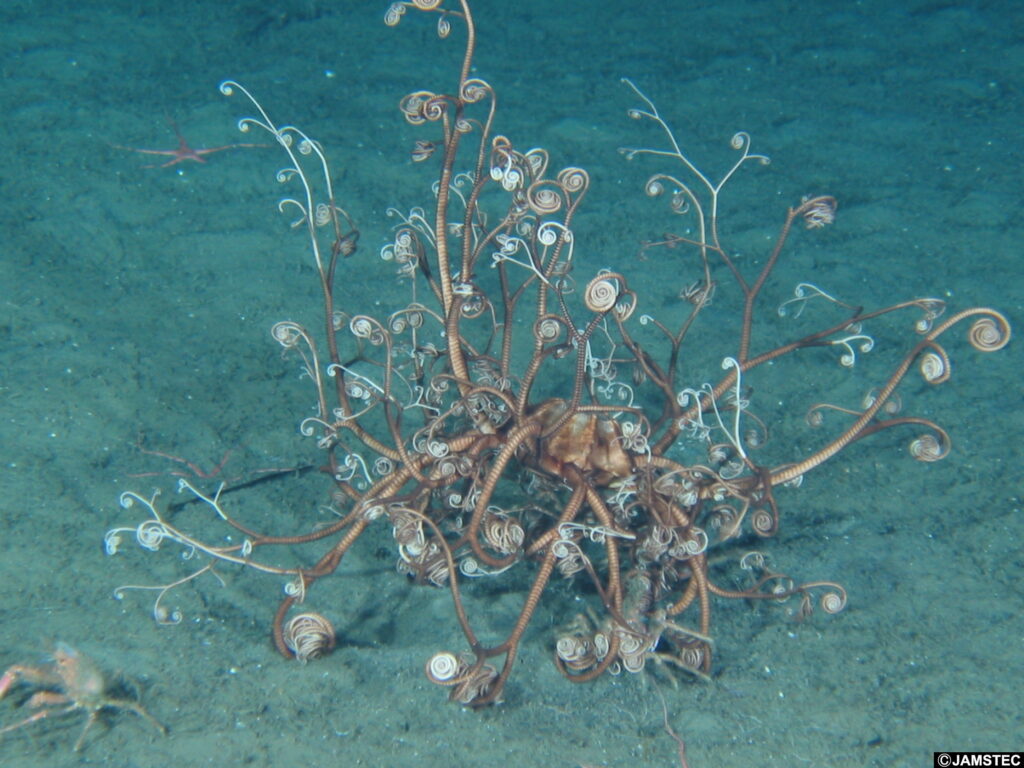

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Odd-eyed cat and Koi

人間活動の影響を受けて「繁栄」する生物たちを通じて、私たちは多様な生き物との複雑な関係を改めて考える必要があります。これまで「害獣(害虫)」と「益獣(益虫)」という単純な枠組みで分類されがちでしたが、実際には彼らは私たちの都市化や農業、物流といった活動の副産物として存在し、それぞれが独自のニッチを獲得しているのです。

「害」と「益」を超えた視点

イエネコは家庭で愛される一方、野鳥の生態系を脅かす捕食者であり、コイは文化的な象徴であると同時に生態系の撹乱者です。こうした多面性は、私たちが生物を一方的に善悪で判断することの限界を示しています。

とはいえ、どれもこれも、人間に振り回された結果なのですが…

重要なのは、彼らがなぜ特定の環境で繁栄しているのかを、私たち人間の活動という背景から考え直すことです。

支配ではなく「共進化」の枠組みへ

人間と生物の関係は一方的な支配や利用ではなく、双方が互いに影響しながら進化する動的な共進化のプロセスです。都市化がコウモリやヤモリの進化を促し、農業はツバメやスズメの生態を変えました。

私たち人間は、生態系における主役であると同時に、無数の生き物と共に進化するパートナーでもあります。彼らの繁栄は私たちの生活のあり方を映し出す鏡であると言えるでしょう。

人間がいない世界を想像する

もし明日、人間がこの地上から姿を消したとしたら、家畜化された生物は絶滅の危機に直面し、都市に暮らすネズミやハトは新たな生存戦略を模索することになります。また、都市のヤモリやシバンムシは重要な生息環境を失い、彼らの「隙間」も消えてしまうかもしれません。

これを考えると、生物と人間との間に築かれた不可逆的な依存関係が浮き彫りになります。私たちが自然と人工を分けて考えていたことは、傲慢だったのかもしれません。

今後、求められるのは、人間と生物が共に適応し、進化し続ける新たな共生の世界観の構築です。

地球上の生き物は皆、大きな命の循環の中で多かれ少なかれ、影響を与え合って生きているのです。

一方、私たちの生活圏から最も遠い場所に暮らす生き物たちはこちら👇️

なんと!このブログの記事「【一科一属一種の生き物:哺乳類編】絶滅危惧種から独特な生態種まで」が書籍化され「はじめての分類学入門: 世界を整理する科学の基本 Lv.1」として生まれ変わりました!👇️

ブログ記事より少し踏み込んだ内容も追加されていますよ

森の博物館シリーズの他の昨人もよろしく〜

生物学者への第一歩です

【広告】この記事は「SWELL」というWordPressテーマで執筆しています。有料ですが買い切りなので、長く快適にブログを続けたい人にはおすすめです!👇️

参考・引用

人間と生き物の「共依存」のかたち

FAO ‐ Legislative and regulatory options for animal welfare(2010年)

OIE ‐ GLOBAL ANIMAL WELFARE STRATEGY(2017年5月)

IPBES – Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services (2019年)

WOAH ‐ Animal Health and Welfare

人間なしでは生きられない生き物たち:家畜化と人工的進化の代償

瀬筒 秀樹 ‐ すごいぞ! カイコの底力!ひかるシルク(2017年)

人間の食文化を支える食肉家畜

農林水産省 ‐ 養豚農業の振興に関する基本方針(2025年4月)

内閣府 ‐ なぜ沖縄は「豚食文化」なのか?歴史から紐解く沖縄と豚の物語

Queensland Government – Heterosis in pigs

PMC – Intensive human contact correlates with smaller brains (2021年6月)

Nature – Genetic origin, admixture and population history of aurochs and cattle (2016年9月)

人間の居住空間に適応した都市生物

三鷹市 ‐ チョウゲンボウ(長元坊)ハヤブサ科 小型ハヤブサはビルがお好き?(2025年5月)

Science – Global urban environmental change drives adaptation in white clover (2022年3月)

Science Advances – Increasing rat numbers in cities are linked to climate and urbanization (2025年1月)

National Geographic ‐ ネコは野生動物の深刻な脅威(2013年1月)

Science – Global urban environmental change drives adaptation in white clover (2022年3月)

PNAS – Genome-wide parallelism underlies contemporary adaptation in urban lizards (2023年1月)

Nature Plants – Urban heat stress triggering plant evolution (2023年11月)

農業とともに歩んだ共生者🌾

FAO – Guidelines for the Economic Valuation of Pollination Services at a National Scale (2009年)

Wild Bird Society of Japan – Barn Swallow Monitoring Guide

University of Reading – Avian Diversity of Rice Fields in Southeast Asia (2017年)

Honey Bee Health Coalition – Survey Reveals Over 1.1 Million Honey Bee Colonies Lost (2025年2月)

意外な繁栄者 ― 人間活動の副産物 🎏

国立環境研究所 ‐ DNAが語る日本のコイの物語(2017年12月)

笹川平和財団 ‐ 生物分布の拡散―バラスト水問題(2007年2月)

環境省 ‐ 大型船舶のバラスト水・船体付着で越境移動する海洋生物の動態把握と定着の早期検出 川井浩史

Newsweek ‐ 親指の爪ほどの貝がインフラを破壊する 侵略的外来種ゼブラガイ(2021年3月)

National Geographic ‐ ヤモリ、足裏の吸着と解除のしくみ解明(2014年8月)

コメント