あなたは「日本の国魚」が何か、すぐに答えられますか?「 国鳥」のキジや「国蝶」のオオムラサキなど、日本の象徴とされる生き物たち…。

実はその多くが、法律ではなく学会による「文化的な推薦」で決まっていたことをご存じでしょうか。なぜ彼らが選ばれたのか? その裏には、日本人と自然の意外なドラマが隠されていました。「日本の象徴」とされる生き物たちが、同決定されたのか、その裏側を覗いてみましょう。

あなたの好きな生き物(推し)が増えたら幸いです!

日本の国の象徴とされる動物とは?

日本には、四季折々の風景を彩る多様な動物がいます。その中には、その分野の研究者たちが「日本の自然や文化を象徴する存在」として選んだ特別な種が存在します。これらは厳密には、政府が法的に定めた「国の象徴」ではなく、各専門学会が科学的・文化的観点から独自に選定した「日本の代表種」です。

こうした学会による選定は、政府による制定とは異なる形で、日本の自然と文化の豊かさを世界に伝える重要な役割を果たしています。では、この記事で扱う「日本の象徴とされる動物」とは、具体的にどのような意味を持つのでしょうか。

まずは定義や世界の国々はどうなのかを確認しておきましょう。

「国の象徴の生き物」とは?定義と背景

「国の象徴の動物」というと、多くの人が「政府が法律で定めた国獣や国鳥」を思い浮かべるかもしれません。

しかし、日本の場合、政府が公式に動植物を国の象徴として指定した例はありません。

この記事で扱う「国の象徴の動物」とは、各専門学会が「日本を代表する種」として選定した種を指します。これは政府ではなく、科学者コミュニティによって決定される点が大きな特徴です。

日本の場合「国の公式」というわけではないのですね!

選定の目的は、次のような観点を総合的に評価することにあります。

- 日本固有または在来の生き物であること

- 生態学的・文化的に高い価値を持つこと

- 国民に広く親しまれていること

- 保全の重要性が高いこと

これらの選定は、科学的根拠と文化的意義が交差する学術的な審議の結果であり、単なる人気やイメージ投票ではありません。法的な制定がない日本において、こうした学会選定が、事実上の「国の象徴」として社会に定着しています。

世界の「国の象徴動物」と日本の独自性

世界各国では、政府が法的に「国獣」「国鳥」などを定める例が一般的です。これらは国家のアイデンティティを象徴する存在として、教育や観光、外交などにも活用されています。

たとえば…

- アメリカ:ハクトウワシ(国鳥)。2024年12月、約250年の慣例を経て正式に法制化。

- イギリス:ヨーロッパコマドリ(国鳥)。国民投票で選ばれ、広く国民に親しまれる存在。

- 中国:ジャイアントパンダ(国獣)。2021年に「ジャイアントパンダ国立公園」を設立。

- インド:ベンガルトラ(国獣)・インドクジャク(国鳥)。ともに法律で公式に制定。

このように、多くの国では法的裏づけによって国家の象徴が定義されています。一方で、日本は政府による公式制定を行わず、学会・専門団体が独自に象徴生物を選定するという、世界的に見ると、きわめてユニークな方式を採用しているのです。

この背景には、日本の学術界が持つ「学問の自律性」を重んじる伝統があります。政治的判断ではなく、専門家の知見や文化的理解を重視することで、より多面的に「日本らしさ」を捉えようとしているのです。

つまり、日本の「国の象徴動物」の選定の背後には、各学会の日本の自然を守り、伝統を大切にする学者たちの思いが込められているのです。

日本の「国の象徴動物」は、法律による制定こそないものの、各学会による厳密な議論と選定を経て、日本の自然と文化を象徴する存在として広く認知されています。世界では国家主導の制定が主流ですが、日本では学術界が主体的に象徴を選ぶという独自のアプローチを取ることで、学問の自立と文化的多様性を同時に尊重しているのです。

次の章からは、各分野の日本の象徴動物を見ていきましょう。

国鳥:キジ ― 日本鳥学会

キジ科 Phasianidae キジ Phasianus versicolor

出典:iNaturalist – キジ Phasianus versicolor

- 和名:キジ(雉)

- 学名:Phasianus versicolor

- 分類:鳥綱 キジ目 キジ科 キジ属

- 分布:日本(本州、四国、九州および周辺の島々)の固有種

- 保護状況:軽度懸念(LC)

日本の野山を歩いていると、「ケーン、ケーン」という鋭い鳴き声とともに、羽をばたつかせる大きな鳥に出会うことがあります。それこそ、日本の国鳥に選ばれたキジ(Phasianus versicolor )です。オスは金属光沢を放つ深緑色の胸や赤い顔が宝石のように美しく、学名の versicolor(色変わりの)が示す通り、多彩な羽色をしています。

春になると、翼を体に打ち付けて音を出す「ホロ打ち(母衣打ち)」というたくましい姿を見せます。海外では「Green Pheasant」と呼ばれ、日本の固有種として知られていますが、大陸のコウライキジの亜種とする説もあり、この分類については学術的な議論が続いています。

出典:Birdlover.jp ‐ 【野鳥動画】キジの母衣打ち(ほろうち) / Japanese green pheasant

戦後間もない日本で、この鳥が国鳥として選ばれた背景には、深い物語と学者たちの静かな願いが込められていました。

それでは、キジが国鳥となるまでの道のりと、そこに託された意味を見ていきましょう。

なぜキジが選ばれたのか?― 戦後復興期の物語

出典:iNaturalist – キジ Phasianus versicolor

キジが国鳥に選ばれたのは1947年です。そのきっかけは、意外にもGHQ(連合国軍総司令部)からの野鳥保護の勧告でした。これを受け、日本の未来を担う子どもたちのための愛鳥教育の一環として、日本鳥学会に国鳥の選定が依頼されたのです。

この頃、敗戦からの復興を目指す中で、人々の心に新たな誇りを灯そうとする機運がありました。

この年の3月、22名の鳥学者が集った選定会議では、様々な鳥が候補に挙がりました。平和の象徴であるハト、美しい声で鳴くウグイスやヒバリ、そして日本固有種であるヤマドリなど…。

しかし、単純な人気投票ではなく、科学的・文化的な視点から慎重な議論が重ねられました。当時、日本に生息する約520種の鳥のうち、完全な固有種はキジとヤマドリの2種のみという事実も、重要な判断材料となったのです。

研究が進み、今ではヤンバルクイナ (Gallirallus okinawae )やノグチゲラ (Dendrocopos noguchii )など、10種以上の野鳥が「日本固有種」とされています。

日本の自然と文化を映す鏡として

数ある候補の中から、最終的にキジが選ばれた理由は、実に多角的で、深いものでした。

生物学的な価値

最も重視されたのは、キジが日本の固有種であるという点です。世界中でこの日本列島にしか自然な状態では生息していないという事実は、日本の自然の独自性を何よりも雄弁に物語ります。

また、渡り鳥ではなく一年を通して同じ場所で暮らす留鳥であるため、季節を問わず私たちの身近な風景の中にその姿を見出すことができる点も高く評価されました。

文化的な価値

キジと日本人との関わりは非常に古く、昔話『桃太郎』では頼もしいお供として描かれ、日本最古の歌集『万葉集』にも登場します。また、オスは勇敢さの象徴とされる一方、メスは自らの身を挺して雛を守る強い母性愛を持つとされ、「焼け野の雉(きぎす)」※ということわざも生まれました。こうした姿が、当時の日本人が理想とする価値観と重なったのです。

焼け野の雉(やけののきぎす)🔥🪶🪺

「焼け野の雉(やけののきぎす)」とは、親が我が子を深く愛し、身を挺して守ろうとする愛情の深さを表すことわざです。特に、母親の深い母性愛を象徴する言葉として使われます。

「きぎす」は「きじ」の古い言い方です。また、「焼け野の雉夜の鶴」と、寒い夜に自分の翼でヒナを温めるツルとともに使われることもあります。

このことわざは、昔の日本人が語り継いだ「逸話的なキジの習性」に由来しています。(この行動は科学的には確定されていませんが…)

春から夏にかけて、キジは野原の草むらなどに巣を作り、卵を産んで子育てをします。もしその野原で火事(野焼きなど)が起こると、親鳥は自分の命の危険を顧みず、巣に残した卵や雛を守るために、翼を広げて覆いかぶさり、じっと動かずにいるといわれています。

たとえ自らが焼かれてしまっても、子どもたちを守り抜こうとするその必死な姿から、自己犠牲をもいとわない深い親子愛、とりわけ母性愛の象徴として、このことわざが生まれました。この行動は科学的には事実として明確にされているわけではありませんが、伝承として古来日本人がキジに持っていた印象をうかがい知るにあたって、とても参考になる例と言えます。

出典:iNaturalist – キジ Phasianus versicolor

現代に受け継がれる国鳥の意義

出典:iNaturalist – キジ Phasianus versicolor

国鳥選定から70年以上が経った今、キジの存在は私たちに新たな問いを投げかけています。

現在、キジは日本各地に生息していますが、本来の地域的な遺伝的特徴が失われつつあるという課題に直面しています。狩猟などの目的で放鳥された他の地域のキジとの交雑が進み、北海道と対馬を除く日本に分布する4亜種(キタキジ、トウカイキジなど)の純粋性が脅かされているのです。

このような問題を「遺伝子撹拌」※と呼びます。

遺伝子撹拌(いでんしかくはん)🧬

遺伝子撹拌(いでんしかくはん)とは、本来は別々に進化した集団が交雑し、地域ごとの遺伝的な個性が失われる現象です。

たとえば、地域ごとに異なる「ふるさとの味」のお味噌を一つの樽で混ぜてしまうようなもので、一度混ざってしまうと、これをもとに戻すのはとてつもなく大変な作業です。(二度ともとに戻らないことも)

アユだけでなく、メダカ、ホタルなどでこの問題は深刻化しています。この撹拌により、それまでその地域の環境に適応してきた個体群の病気への抵抗力が弱まるなど、種の存続を脅かす原因になっています。

出典:国立環境研究所 - 侵入生物データベース 日本の外来生物 魚類 アユ

他の地域からの生き物の大規模な放流はもちろんのこと、飼っていた生き物を安易に自然へ放すことは、その土地の貴重な宝物である生物多様性を破壊してしまう行為なのです。生き物たちの「ふるさと」と繊細な自然の循環とバランスを守るため、私たちは細心の注意を払う必要があります。

環境省 ‐ メダカ(不適切な保全活動による遺伝的多様性の攪乱(遺伝的多様性については全ステップ共通を参照))

Spaceship Earth ‐ 外来種が引き起こす問題は?危険といわれる動物や植物とは?外来種の動物一覧を紹介!原因や対策を解説!(2025年9月)

その一方で、キジは今なお日本の自然と文化をつなぐ架け橋であり続けています。多くの市町村で「市の鳥」「町の鳥」に指定され、地域のシンボルとして愛されています。たくましく生きるキジの姿は、日本の風土そのものを映し出す、かけがえのない象徴なのです。

鳥類について、もっと知りたい人にはこちらもおすすめ👇️

国蝶:オオムラサキ ― 日本昆虫学会

タテハチョウ科 Nymphalidae コムラサキ亜科 Apaturinae オオムラサキ Sasakia charonda

出典:iNaturalist – オオムラサキ Sasakia charonda

- 和名:オオムラサキ(大紫)

- 学名:Sasakia charonda (Hewitson, 1863)

- 分類:昆虫綱 チョウ目 タテハチョウ科 コムラサキ亜科

- 分布:日本(北海道南西部、本州、四国、九州)、朝鮮半島、中国、台湾、ベトナム北部

- 保護状況:準絶滅危惧(NT)

日本の里山に夏の訪れを告げるように、力強く舞う美しい蝶がいます。それが、日本の国蝶、オオムラサキ(Sasakia charonda )です。

オスは光の角度によって、翅(はね)が息をのむような青紫色に輝き、その堂々とした姿は「森の皇帝」とも称され、海外でも「(Great)Purple Emperor」の名で広く知られています。翅を広げるとオスは約10センチメートル、メスは約12センチメートルにもなる、日本のタテハチョウ科では最大級のチョウです。

学名のSasakiaは、日本の近代昆虫学を拓いた佐々木忠次郎氏※に献名※され、charondaはインド神話の神の名※に由来します。成虫はクヌギやコナラなどの樹液を好んで吸い、花の蜜はあまり好まない傾向があります。

意外なことに、その優雅な見た目とは裏腹に、樹液をめぐってはオオスズメバチさえも追い払うほどの勇猛さを持っています。

佐々木忠次郎🎓🦋

佐々木忠次郎(ささき ちゅうじろう、1857–1938)は、明治維新後の近代化期に活躍した「昆虫学の父」と呼ばれる偉人です。帝国大学(のちの東京帝国大学)農科大学養蚕学第二講座の初代教授として、日本で初めて本格的な昆虫学講義を開講し、多くの研究者を育成しました。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Chujiro Sasaki, Professor of Zoology, Entomology & Sericulture

彼の研究は、リンゴ園を悩ませる害虫を発見・駆除する技術や、カイコの病虫害研究を通じて日本の養蚕業を世界トップレベルに押し上げるなど、農業と産業振興に大きく貢献しました。また、学生時代には大森貝塚の発掘調査に参加し、日本で初めて本格的な貝塚発掘を行った考古学者としての顔も持ちます。

国蝶オオムラサキの属名Sasakiaにその名を残すほど、国内外の学界から高く評価され、現在でも東京大学総合研究博物館に彼の収集標本が保存されています。その功績は、昆虫学にとどまらず、日本の科学技術の礎として今なお輝き続けています。

出典:東京大学総合研究博物館 ‐ 佐々木忠次郎関連コレクション・昆虫目録1(鱗翅目:チョウ亜目) SA-21

献名🏷️✨

献名(けんめい)とは、科学者が新種を発見した際に、その学名の中に特定の人物の名前を織り込んで敬意を表す伝統です。

- 研究でお世話になった人

- 標本を提供してくれた採集者

- 恩師

- 尊敬する歴史上の人物

など、感謝や敬意の気持ちを永遠に残すことができる、科学の世界の奥ゆかしい習慣といえるでしょう。

リンネの時代から約270年続くこの伝統には、一つの重要な不文律があります。それは、「自分で自分の名前を学名につけてはいけない」という暗黙のルールです。

これは技術的な問題ではなく、献名が本来「名誉や感謝として他者に贈るもの」であるという精神に基づいています。200年以上の分類学の歴史で何百万種もの生物が記載されてきた中で、ほとんどの研究者がこの慣習を守ってきました。

もし自分の名前を付けてしまうと、まるで自分で書いた感謝状に自分の名前を書くような、少し気恥ずかしいことになってしまうのです。現代でも稀にそのような例が現れると、生物学界では大きな話題となり、多くの研究者が驚くほど珍しい出来事なのです。

自分の名前をつけないのは、長く科学者たちに受け継がれてきた美学ともいえるのです。

「献名」の例をいくつかご紹介します。

アインスタイニウム

アルベルト・アインシュタインへの献名:99番元素「アインスタイニウム(Einsteinium)」として、元素の世界で永遠にその名を刻んでいます。1952年に水爆実験の破片から発見され、相対性理論の父への敬意を込めて命名されました。

出典:Wikipedia ‐ アインスタイニウム

ダーウィニルス・セダリシ(Darwinilus sedarisi)

チャールズ・ダーウィンへの献名:ダーウィニルス・セダリシ(Darwinilus sedarisi) は、チャールズ・ダーウィンに敬意を表して命名されたハネカクシの一種です。1832年にダーウィンがアルゼンチンで採集した標本に基づき、2014年に新種として記載されました。また、種小名「sedarisi」は作家デヴィッド・セダリスへの献名です。

出典:Wikipedia ‐ ダーウィニルス・セダリシ

※オオムラサキの学名 Sasakia charonda の「charonda」が指す特定のインドの神は、実は特定されていません。命名者であるウィリアム・ヒューイットソン(1863年)が、どの神話上の人物を意図したのか記録を残していないため、これは昆虫学における小さな謎の一つとなっています。

オオムラサキが辿った道のりと、現在直面している課題を通して、日本の自然環境の変化を見つめてみましょう。

昭和の選択 ― 国蝶決定への道のり

出典:オオムラサキセンター ‐ オオムラサキを知ろう

1957年、日本昆虫学会においてオオムラサキが「日本の国蝶」として選定されました。

選定の過程では、美しさや知名度で優位に立つアゲハチョウとオオムラサキが、国蝶の座をめぐって激しく競い合いました。アゲハチョウは日本全国に広く分布し、子どもから大人まで親しまれる存在であり、その優美な姿は日本的な美しさを象徴していました。

しかし、最終的にオオムラサキが選ばれた理由は、より複合的で深い価値観に基づいています。まず、オスの青紫色に輝く翅は「どこに出しても恥ずかしくない」と評され、古くから日本では最高位の色とされてきた紫色への文化的憧憬も反映されていました。

また、当時の日本領土(満州・朝鮮・台湾を含む)全域に生息していたという分布の広範性も重視されました。

そして最も重要だったのが、その学術的意義です。オオムラサキの属名Sasakia が、日本の近代昆虫学・養蚕学の開拓者として知られる東京帝国大学の初代昆虫学教授、佐々木忠次郎氏(1857-1938)に献名されていることは、日本の昆虫学界にとって誇らしい事実でした。

このことが、日本の学術発展を象徴する存在として、選定の大きな決め手となったのです。一方、アゲハチョウは、幼虫が柑橘類を食害するため「国蝶を駆除しなければならない」という矛盾や、「あまりにも普通種すぎる」という理由から見送られました。

最終的な会員全体の記名投票では、オオムラサキが過半数を獲得し、日本の国蝶として正式に認定されたのです。

意外と知られていない「森の皇帝」の素顔

出典:iNaturalist – オオムラサキ Sasakia charonda

美しい外見からは想像しにくいかもしれませんが、オオムラサキは昆虫界でも屈指の「強者」として知られています。オスは非常に強い縄張り意識を持っており、樹液をめぐる争いではその真価を発揮します。

クヌギやコナラの樹液は、他の多くの昆虫にとっても貴重な食料源です。そのため、限られた樹液の場所では、常に激しい縄張り争いが繰り広げられます。この闘いの中でオオムラサキが見せる強さは、見る人々を驚かせます。

最も驚くべきは、人間でさえ恐れるオオスズメバチとの対決です。オオムラサキは毒針も鋭い顎も持たないものの、大きな翅を激しく羽ばたかせて発する威嚇音と、しつこく追い回す執念深さで立ち向かいます。

この迫力ある威嚇行動によって、獰猛なオオスズメバチすらも餌場を譲って立ち去ることが少なくありません。カブトムシやクワガタムシといった他の大型昆虫も例外ではなく、オオムラサキの縄張りに入った者は、体格差に関係なく激しく追い払われます。

この強さの背景には、短い成虫期間という生物学的な制約があります。成虫として活動できるのは6月から7月のわずか1〜2か月間。この短期間に効率よく栄養を摂取し、交尾と産卵を完了させなければなりません。

そのため、餌場と繁殖場所の確保は、文字通り彼らの生存にとって最も重要な課題であり、どんな相手にも退けない気迫につながっているのです。

静かに進む衰退 ― 現代日本の里山危機

出典:iNaturalist – オオムラサキ Sasakia charonda

かつて全国の里山で普通に見られたオオムラサキが、現在「準絶滅危惧種(NT)」に指定されている現実は、日本の自然環境が直面している深刻な問題を浮き彫りにしています。

最大の脅威は、都市開発や森林の管理放棄による生息地の消失と劣化です。オオムラサキが生きていくためには、幼虫の食樹であるエノキと、成虫が樹液を吸うクヌギやコナラなどが豊かなまとまった面積の雑木林が必要です。しかし、宅地開発や道路建設によって、このような里山環境※は急速に失われてきました。

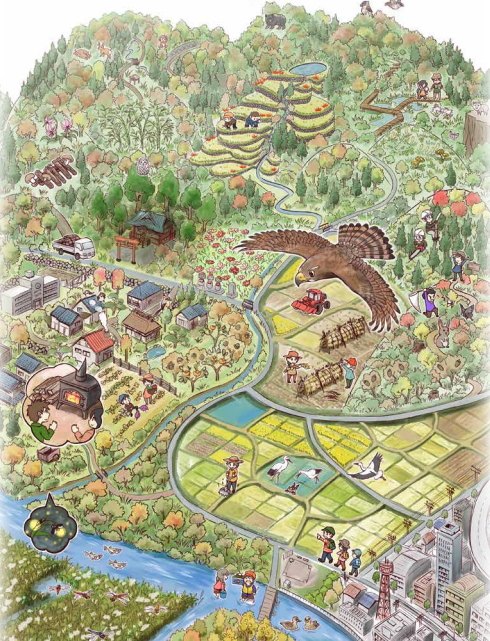

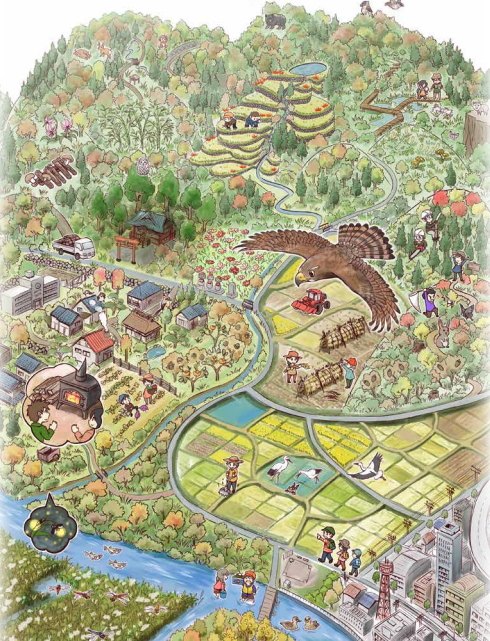

里山環境(里地里山)🏞️🌾

里山環境(里地里山)とは、集落を囲むように広がる、人の暮らしと自然が長い間深く結びついてきた地域のことです。田んぼや畑、薪炭用の雑木林(二次林)、ため池、小川、草地などが一体となって、モザイク状の多様な環境を作り出します。

出典:環境省 ‐ 重要里地里山 500

人が適度に手を加えることで生まれるこの環境は、原生林だけでは支えきれない独特の生物多様性を育んでいます。定期的な下草刈りや間伐により明るく保たれた林、稲作で水位が変化する田んぼ、季節的に干上がるため池などは、チョウやトンボ、カエル、多くの鳥類にとって欠かせない生息地となっています。

原生林が「手つかずの自然」の象徴である一方、里山は「人と自然の共生」が生んだもう一つの貴重な生物多様性の宝庫です。また、洪水の緩和や土砂災害の防止、地域の気候調節といった防災・環境調節機能も担っています。

しかし近年、過疎化や高齢化により里山の手入れが行われなくなると、森林が鬱閉(うっぺい)して暗くなりすぎたり、ため池や水路が埋もれたりして、生態系の劣化が深刻な問題となっています。里山保全は、日本固有の自然環境と生物多様性を守る上で極めて重要な課題なのです。

参考・引用

特に深刻なのは、オオムラサキが人間の手入れが入ることで維持される里山環境に依存していることです。完全に手つかずの原生林ではなく、適度に下草刈りや伐採が行われた明るい林縁環境を好むため、都市近郊の里山の変化に極めて敏感に反応します。

近年、人口減少や高齢化によって里山の管理が行われなくなり、雑木林が鬱閉(うっぺい)して暗くなってしまうことで、オオムラサキに適した環境が失われています。

さらに、外来種との競合という新たな脅威も現れています。1998年以降、中国原産のアカボシゴマダラが関東地方で定着し、オオムラサキと同じエノキを幼虫の食樹とするため、食物資源をめぐる競争が懸念されています。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Hestina assimilis assimilis female

アカボシゴマダラは、山梨県などでも分布拡大が確認されており、在来のオオムラサキへの影響が心配されています。

現在、オオムラサキの南限は宮崎県小林市とされており、九州では山間部の限られた地域にのみ生息しています。一方で山梨県のように、今でも比較的多くの個体が見られる地域もありますが、全国的な減少傾向は明らかです。

オオムラサキの現状は、単一種の問題を超えて、日本の里山生態系全体の健全性を測る重要な指標となっています。

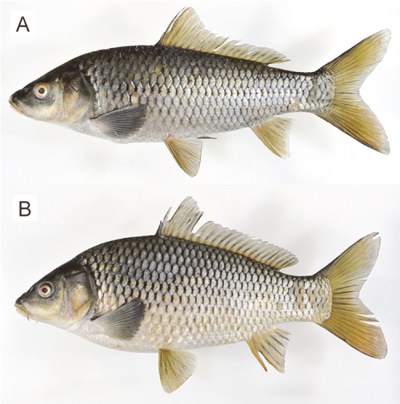

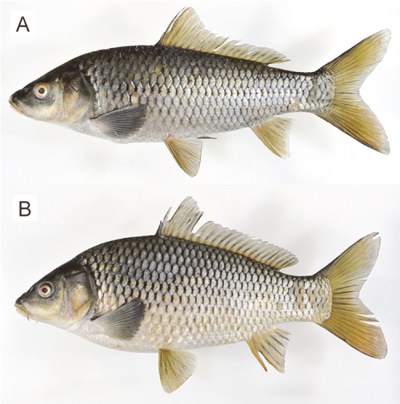

国魚:コイ ― 日本魚類学会

コイ科 Cypriniformes コイ Cyprinus carpio

出典:水中写真のすき間 ‐ コイ在来型 (コイ科 コイ属) Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)

- 和名:コイ(鯉)

- 学名:Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)

- 分類:条鰭綱 コイ目 コイ科 コイ属

- 分布:ユーラシア大陸原産、現在は人為的移入により世界中に分布

- 保護状況:在来系統は絶滅のおそれのある地域個体群(LP)

池や川で悠然と泳ぐ、私たちにとって最も身近な淡水魚、コイ(Cyprinus carpio )。その堂々たる姿は「淡水魚の王」とも呼ばれてきました。特に、日本の美意識の結晶である「ニシキゴイ」は「Koi」の名で世界中の人々を魅了する文化の象徴です。

しかしその華やかな姿の裏で、日本古来の在来系統のコイが、大陸から来た外来系統に追いやられ、絶滅寸前にあるという深刻な事実が隠されています。

異例の象徴 ― 「選定」されなかった国魚

出典:WIKIMEDIA COMMONS – 2024 JapanischerGartenKL Kois

まず注目すべきは、コイが「国魚」とされる経緯の特殊性です。国鳥キジや国蝶オオムラサキが、それぞれ日本鳥学会や日本昆虫学会による明確な議論と公式な「選定」を経てその地位を得たのに対し、日本魚類学会が「コイを国魚とする」と公式に宣言・決定した記録はありません。

コイは、学術的な選定というプロセスを経るのではなく、日本の文化や歴史にあまりにも深く根差していることから、事実上「国魚」として社会的に認知されてきた存在なのです。縄文時代の遺跡から骨が見つかるほど古くから日本人の暮らしに関わり、「鯉のぼり」のように立身出世の象徴として親しまれてきました。

学会は、この文化的背景をいわば追認する形で、コイを日本の代表的な魚として扱ってきたのです。この「選定なき象徴」という点こそ、コイが抱える問題の複雑さを物語っています。

世界が愛する「Koi」と、生態系を脅かす「Carp」

コイをめぐる二面性は、国際的な視点で見るとより鮮明になります。

一つは、「泳ぐ宝石」として世界を魅了する日本の「Koi(錦鯉)」の存在です。江戸時代に新潟の山古志村(現在の長岡市)で、食用のコイから突然変異で生まれた美しい個体を選び出し、芸術の域にまで高めたのが錦鯉です。

出典:水産庁 ‐ 錦鯉について(2025年4月)

現在では、その価値は国境を越え、海外の品評会では一匹が数千万円、時には2億円以上もの高値で取引されることもあります。日本の美意識と職人技が生んだ、世界に誇る文化輸出の成功例といえるでしょう。

2億300万円で落札された錦鯉がこちら👇️

出典:新高滝観魚園 ‐ 2億の錦鯉?!!!

しかし、コイ(Cyprinus carpio )という種全体で見ると、全く別の顔を持ちます。国際自然保護連合(IUCN)は、コイを「世界の侵略的外来種ワースト100」の一つに選定しています。驚異的な繁殖力と環境適応能力で世界中に広がり、在来の生態系を脅かす存在として、多くの国で駆除の対象にすらなっているのです。

DNAが暴いた真実と、希望をつなぐ保全活動

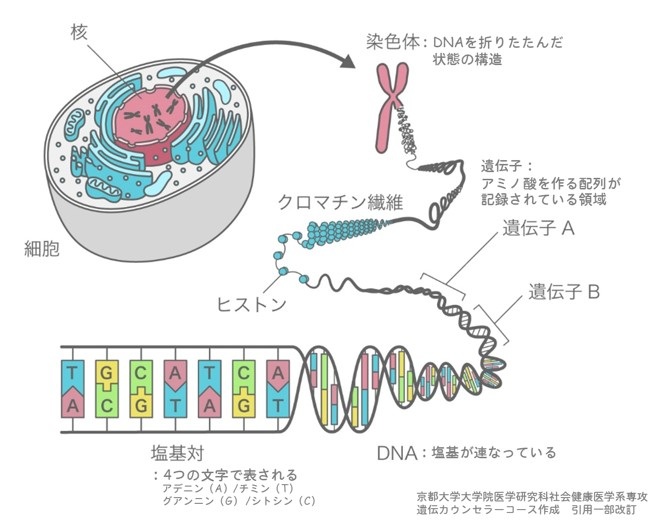

近年のDNA解析技術※は、日本のコイが抱える問題を浮き彫りにしました。日本に古くから暮らしていた在来系統のコイと、大陸から持ち込まれた外来系統のコイは、遺伝子の特徴がまったく異なります。

出典:国立環境研究所 ‐ DNAが語る日本のコイの物語(2017年12月)

しかし、両者が交雑を繰り返した結果、純粋な日本在来コイはほとんど姿を消し、現在では琵琶湖の深い場所にわずかに残るだけという驚くべき事実が明らかになりました。

DNA解析技術🧬💻

DNA解析技術とは、生物の設計図であるDNAに書かれた遺伝情報を、専用の機械(シーケンサー)を使って読み解く技術のことです。DNAを構成する4種類の塩基(A, T, C, G)の並び順を、超高速かつ大規模に決定します。

出典:国立がん研究センター ‐ 遺伝子検査(解析)

DNA解析の方法(サンガー法)

現代のDNA解析技術の基礎を築いたのが、20世紀に開発された「サンガー法」です。これは、DNAがコピーされていく過程を巧みに利用した方法です。

- DNA合成と停止: 解読したいDNAを鋳型にして、酵素反応で1塩基ずつ長さが異なるDNA断片を作ります。合成中にアナログ(偽物の塩基)を取り込むと、そこで反応が停止します

- 電気泳動による分離: DNAは負に荷電しているため、電場をかけると陽極側に移動します。短いDNA断片ほど早く進む性質を利用して、長さ順に分離します

- 配列の読み取り: 各DNA断片の末端には色素で標識がついており、検出器に到着する色素の順番(例:黒黒緑赤青黒…)から塩基配列(GGATCG…)が解読できます

- 配列のつなぎ合わせ: 短い配列を順につなぎ合わせることで、長いゲノム配列全体を解読していきます

出典:日本生物物理学会 ‐ ゲノム解析

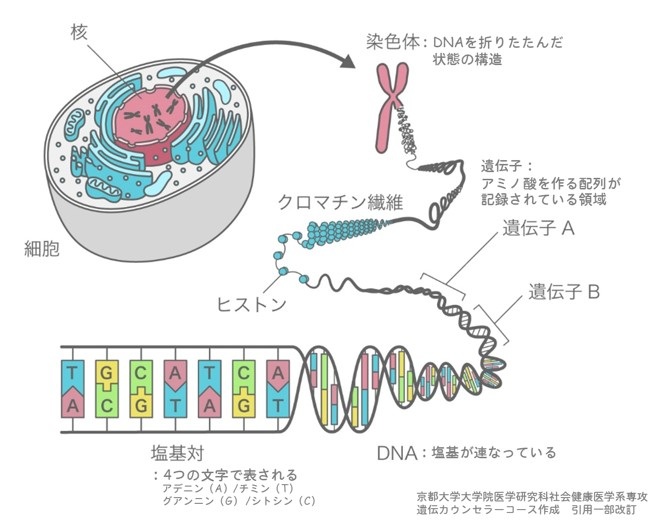

次世代シーケンシング

サンガー法を自動化し、さらに発展させたのが現代の主流である「次世代シーケンサー(NGS)」です。

NGSの最大の特徴は、超並列処理にあります。1本のDNAを順番に読んでいくサンガー法とは異なり、ゲノム(全遺伝情報)を一度に数百万〜数億もの断片に分解し、それらすべての断片の配列を同時に並行して読み解きます。

その後、強力なコンピューターを使って、バラバラに読み解いた断片情報をパズルのピースを組み合わせるように繋ぎ合わせ、元の長いゲノ-ム配列を再構築します。この圧倒的なスピードと処理能力によって、かつては国を挙げたプロジェクトとして十数年かかったヒトゲノムの解読が、現在ではわずか1日足らずで可能になったのです。

出典:愛媛大学 ‐ NGS超入門 MiSeqシステムのご紹介

日本に古くからいた在来系統のコイが、大陸由来の系統と交雑してしまった要因には、主に明治時代以降の社会的な背景があります。

食料増産と養鯉の近代化

特に江戸時代から明治時代にかけて、一般市民にとってコイは非常に重要なタンパク源であり、ご馳走でした。

明治時代に入り、人口増加に対応するため、より成長が早く飼育しやすい大陸由来のコイが食料として注目されました。特に決定的だったのは、明治37年(1904年)に当時の農商務省水産試験場がドイツから鏡鯉(カガミゴイ)や革鯉(カワゴイ)を導入したことです。

これらの品種は成長が早く、調理もしやすかったため、日本の養鯉の主要な系統となり、各地の水産試験場を通じて食用・養殖奨励のために全国へ放流されました。

観賞用品種(錦鯉)の発展

観賞魚である錦鯉の歴史は江戸時代にさかのぼりますが、明治以降、こうした成長の良い大陸系コイが品種改良の過程で交配されることもあり、在来系統の錦鯉との交雑が全国的に広がっていきました。

このように、主に「食用」としての価値を追求した明治時代の政策的導入が、結果として日本全国で在来コイと外来コイの交雑を進める主要な要因の一つとなったのです。

しかし、この絶望的な状況の中にも希望の光はあります。琵琶湖博物館や水産研究・教育機構などの研究機関では、在来コイを未来へつなぐための懸命な取り組みが続けられています。

出典:琵琶湖博物館 ‐ 水族トピック展「龍になったといわれるコイ」を開催します!(2024年1月)

出典:琵琶湖博物館 ‐ 水族トピック展「龍になったといわれるコイ」を開催します!(2024年1月)

種の保存活動: 琵琶湖の深層部で捕獲した貴重な在来コイの親魚から卵をとり、人工授精させて稚魚を育てる「種の保存」プロジェクトが進行中です。

- 遺伝子レベルでの選別:遺伝子マーカーを用いることで、外見では見分けがつかない交雑個体と純粋な在来個体を正確に選別し、純粋な系統を守る研究が進められています。

- 計画的な放流:こうして育てられた在来コイの稚魚を、外来コイの影響が少ない隔離された水域に放流し、新たな繁殖地を作る試みも始まっています。

これらの地道な活動は、失われかけた日本の生物多様性を取り戻すための、静かながらも力強い挑戦です。

「国魚」コイの物語は、文化的な価値を尊重しつつ、科学的な真実から目をそらさず、未来のために行動することの重要性を私たちに教えてくれます。愛すべき存在であるからこそ、その真の姿を深く理解し、守るべきものを守る。その責任が、今、私たち一人ひとりに問われているのです。

ちょっと大ボリュームの記事ですが、魚類が好きな人にはこちらもおすすめ👇️

国獣:ニホンカモシカ ― 日本哺乳類学会

ウシ科 Bovidae ニホンカモシカ Capricornis crispus

出典:iNaturalist – ニホンカモシカ Capricornis crispus

- 和名:ニホンカモシカ(日本氈鹿、羚羊)

- 学名:Capricornis crispus (Temminck, 1845)

- 分類:哺乳綱偶蹄目ウシ科カモシカ属

- 分布:日本(本州、四国、九州の山岳地帯)

- 保護状況:準絶滅危惧(NT)

日本の森の奥深くに、まるで太古から生きているかのような、神秘的な姿をした動物がいます。その静かで独特なたたずまいは、日本の国獣とされることもあるニホンカモシカ(Capricornis crispus )です。

名前に「シカ」とありますが、実はシカの仲間ではなく、ウシやヤギに近い日本固有の動物です。ずんぐりとした体に太い脚で、険しい崖をいとも簡単に駆け回る姿から「崖の上の哲学者」とも呼ばれます。

海外では「Japanese Serow」として知られ、日本の森の静けさと厳しさを象徴する、特別な存在感を放っています。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Wakan Sansai Zue 106

しかし、この神秘的な動物は、今、他のどの象徴生物とも異なる複雑な現実に直面しています。「幻の動物」から「保護の成功例」、そして「増えすぎによる新たな課題」へ…。その歩みは、現代の野生動物保護が抱える葛藤を浮き彫りにしています。

「山の神の使い」 ― なぜカモシカが選ばれたのか

出典:iNaturalist – ニホンカモシカ Capricornis crispus

1955年、日本哺乳類学会がニホンカモシカを「国獣」として推薦した背景には、戦後復興期ならではの、日本の自然への深い想いがありました。

当時のニホンカモシカは、明治・大正時代の乱獲によって「幻の動物」と呼ばれるほど数が激減していました。毛皮や肉が目的の狩猟により、1920年代には人里離れた奥山にしか生息できず、特別天然記念物に指定された1955年時点では、全国でわずか3000頭ほどしか残っていなかったと推定されています。

学会が推薦した理由は、単なる希少性だけではありませんでした。日本だけに生息する固有種であることはもちろん、古来より日本人が神聖な場所としてきた山岳・自然信仰の象徴としての文化的意義が重視されたのです。

静寂で神秘的な山の世界に生きるニホンカモシカは、まさに「日本の山の静けさと力強さ」を象徴する存在でした。この選定には、戦後の混乱から立ち直ろうとする日本人の、「失われつつある美しい自然への憧憬(どうけい)」と「日本らしさの再発見」への願いが込められていたのです。

保護の成功がもたらした新たな矛盾

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Jike, Toyama, Toyama Prefecture 939-2214, Japan – panoramio (3)

手厚い保護活動は大きな成果を上げ、ニホンカモシカの数は1980年代には約10万頭まで回復したとされます。しかし、この「成功」が、皮肉にも新たな問題を生み出すことになります。

近年、最大の課題となっているのが、地域による個体数の極端な格差です。東海地方や関東の一部では個体数が増加し、植林されたスギやヒノキの若木を食べて林業に被害を与えたり、時には住宅街に出没したりする問題が起きています。

その一方で、九州地方では2000年頃に約2000頭いたものが2020年には約200頭まで激減し、地域的な絶滅の危機に瀕しています。この地域格差の背景には、天敵であったニホンオオカミの絶滅に加え、近年増加したニホンジカとの競合があると考えられています。

「特別天然記念物」という板挟み

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Kamoshika4

ニホンカモシカが直面する最も困難な問題は、「特別天然記念物」という法的な地位がもたらす矛盾です。

イノシシやニホンジカとは異なり、ニホンカモシカは特別天然記念物であるため、原則として捕獲や駆除ができません。農業被害が発生しても、農家は簡単には対処できず、電気柵を軽々と飛び越える身体能力も相まって、「イノシシよりも対応が難しい」という声が多く聞かれます。

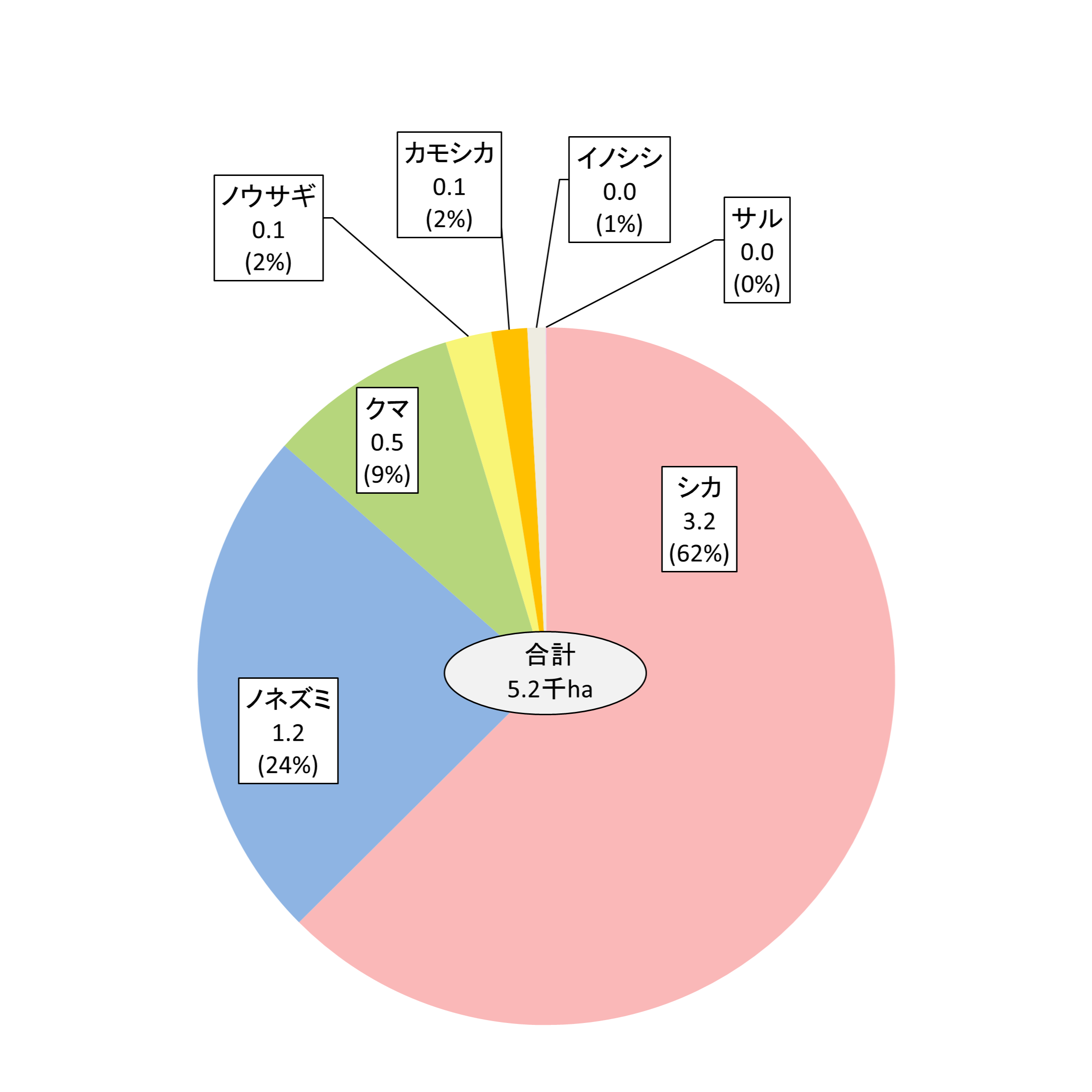

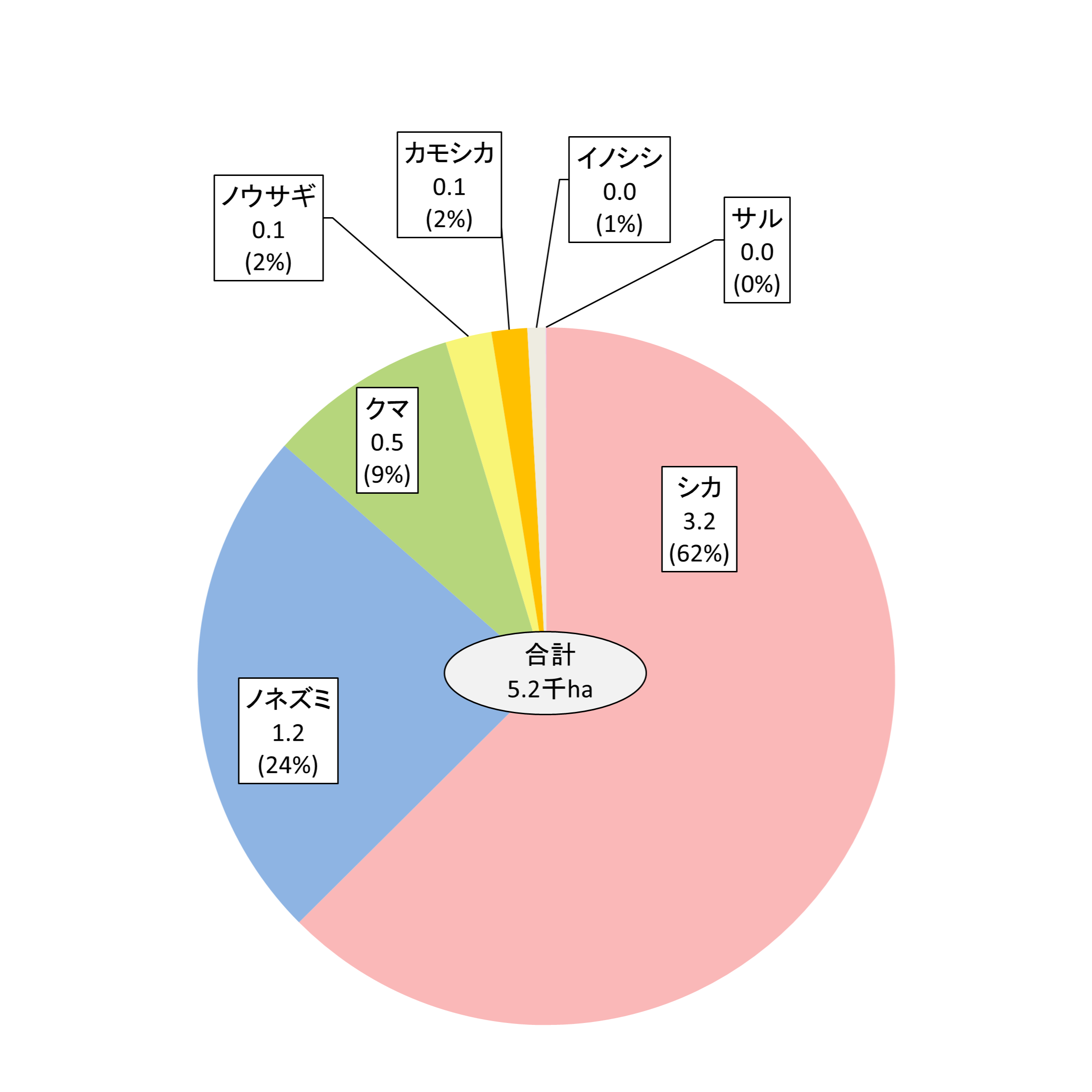

ニホンカモシカによる被害は野生鳥獣による森林被害全体では2%ほどですが、実際に被害に直面する現場では大きな悩みです。👇️

出典:林野庁 ‐ 野生鳥獣による森林被害(2025年4月)

もちろん、被害が深刻な地域では文化庁の許可を得て、例外的に個体数を調整するための捕獲が行われていますが、その手続きは容易ではありません。この状況は、「増えすぎて困る地域」と「絶滅が危惧される地域」が同時に存在するという、現代の野生動物保護の複雑さを表す一例です。

これまでの「ただ守る」だけの保護から、科学的データに基づき、地域ごとに柔軟に対応する「管理」へと、取り組みのアプローチを転換する必要があるのです。

日本の山の静けさを象徴するニホンカモシカ。その物語は、自然への敬意、人間の過ち、そして保護の成功がもたらした新たな課題へと、時代と共に変化してきました。彼らとの未来の関係をどう築いていくか、その答えを探す旅はまだ始まったばかりです。

独特な哺乳類に興味がある人には、こちらもおすすめ👇️

日本の動物保護の仕組み ― 象徴、天然記念物、レッドリストの関係性

出典:iNaturalist – サキシマスジオ Elaphe taeniura ssp. schmackeri

これまで、鳥類や昆虫、哺乳類など各分野を代表する生き物たちを見てきました。しかし、ここで一つの疑問が浮かびます。カエルやヘビといった、他の生き物の仲間たちには「国の代表」はいないのでしょうか。そして、よく耳にする「天然記念物」や「レッドリスト」とは、これら象徴動物とどう違うのでしょうか。

日本の豊かな自然には、学会が選んだ「顔」となる生き物以外にも、様々な形で価値を認められ、守られている大切な命が存在します。ここでは、選ばれていない生き物たちの背景と、日本の多様な保護の仕組みについて見ていきましょう。

他の分野が「国の代表」を選ばない理由

結論から言うと、現在のところ、日本の爬虫類学会や両生類学会が公式に選定した「国爬虫類」や「国両生類」といった象徴動物は存在しません。

これは、各学会の設立目的や専門性の違いが背景にあります。例えば、日本爬虫両棲類学会は、新種の発見などに伴う生物の標準和名(日本での正式な呼び名)を定めるなど、極めて学術的な活動に重点を置いています。

また、キジやオオムラサキが選ばれた1940〜50年代は、戦後の復興期にあたります。GHQの指導による自然保護政策の影響もあり、国民の間に自然への関心が高まり、日本の美しさを再発見しようという気運がありました。

そうした社会的な要請の中で、鳥や蝶といった親しみやすい動物が象徴として選ばれていったのです。

「天然記念物」― 日本の自然が生んだ「生きた文化財」

学会による選定とは全く異なるアプローチが、国による「天然記念物制度」です。これは、文化財保護法という法律に基づき、国が指定した日本の自然を記念する貴重な宝物のことです 。

- 目的:日本の自然の中で、学術的に特に価値が高く、かけがえのない存在を「生きた文化財」として未来永劫に守り伝えていくこと。

- 基準:純粋な生物学的希少性だけでなく、「文化的価値」を重視します。その生き物が日本の歴史や芸術、自然観の中でどのような意味を持ってきたかが評価されます。例えば、一度は日本から姿を消したトキやコウノトリは、その美しい姿が古くから日本画や和歌の題材とされてきた文化的な背景もあって、手厚い保護の対象となっています。

- 法的拘束力:学会選定とは異なり、法律で手厚く保護されます。許可なく捕まえたり傷つけたりすることは、固く禁じられています。

出典:南国市:長尾鶏センター(オナガドリセンター)(2025年1月)

「レッドリスト」― 絶滅から命を守るための「科学の目」

そして第三の仕組みが、環境省が作成する「レッドリスト」です。これは、生き物たちの絶滅の危険度を記録した「カルテ(診療録)」のようなものです。

- 目的:どの種がどれくらい絶滅の危機にあるのかを科学的データに基づいて評価し、社会に広く知らせること。

- 基準:国際的な基準(IUCN)に準拠し、個体数の減少率など純粋に「生物学的な絶滅リスク」のみを客観的に評価します。文化的価値は考慮されません。国蝶オオムラサキは天然記念物ではありませんが、このリストでは「準絶滅危惧」に分類され、各地の保全活動の根拠となっています。

- 法的拘束力:リストへの掲載自体には直接的な法的拘束力はありません。しかし、国や自治体が保護政策を進める上での、極めて重要な科学的根拠となります。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Mustela erminea nippon on backpack

このように、日本の野生動物は目的の異なる複数の仕組みによって見守られています。例えばニホンカモシカは、学会が推薦した「国獣」であると同時に、国の「特別天然記念物」でもあり、環境省の「レッドリスト」にも掲載されています。これらの制度が重なり合うことで、日本の豊かな生物多様性は、多角的に保護されているのです。

「国の象徴動物」から学ぶ、自然との共生

出典:逢瀬公園・緑化センター ‐ 国蝶オオムラサキ

日本の野生生物は、鳥や昆虫、魚、哺乳類といった学会が選定した「国の象徴種」を中心に、学術的・文化的・科学的な三層の仕組みで保護されています。学会選定の代表種は文化的象徴としての「顔」を与え、天然記念物制度は法的に文化価値を守り、環境省のレッドリストは科学的根拠に基づく絶滅リスクを示します。

さまざまな保護アプローチがあるのですが、ときにこれらは現地の人や研究者にとっては「足かせ」となることもあります…

一方で、象徴動物から見える、さまざまな課題も明確です。オオムラサキでは里山管理の衰退、コイでは外来種との交雑、ニホンカモシカでは地域偏在や人里出没といった現実があり、保護の方向性を科学的・文化的視点で慎重に調整する必要があります。

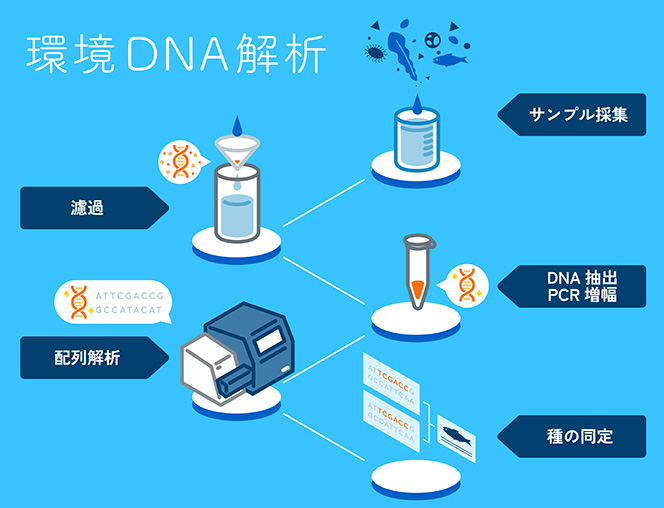

近年は、IUCN基準の国内適用や自治体レベルのレッドデータ整備が進み、環境DNA※や音響・画像AIを活用した非侵襲モニタリング※が普及段階に入っています。象徴動物の動態を高頻度・広域で把握することで、保全は「事後対応」から「予防・先回り」へと転換する可能性があります。

※非侵襲モニタリング:生き物を捕獲や接触せずに、観察・調査できる調査手法

環境DNA🧬

環境DNA(eDNA)とは、生き物が皮膚や鱗(うろこ)、糞などから水中や土壌中に放出した遺伝子の断片のことです。まるで生き物たちが残した「見えない足跡」のようなもので、この微量のDNAを分析することで、実際に生き物を捕まえたり見つけたりしなくても、そこにどんな種類の生き物がいるのかを知ることができます。

「バケツ一杯の水から、そこに住む魚の種類がわかる」と表現されるほど画期的な技術で、従来の目視調査や捕獲調査に比べて非侵襲的(生き物を傷つけない)かつ効率的な生物多様性の調査手法として世界中で注目されています。2025年には海洋研究開発機構(JAMSTEC)らの研究チームが、深海2000メートルの海水からダイオウイカのDNAを検出することに成功するなど、技術の応用範囲は急速に拡大しています。

この技術により、生物保護は「問題が起きてから対応する」段階から「変化を予測して先回りする」段階へと大きく転換しつつあります。

神戸大学 ‐ 深海の謎を解き明かす革新的な手法の開発(2025年4月)

変動海洋エコシステム高等研究所 ‐ Cheryl Ames教授が共同で率いる国際研究課題が研究助成プログラムOcean Shotに採択(2025年6月)

「守る」から「賢く管理する」へ ― 新たな保全のかたち

幸い、私たちはただ課題を前に立ち尽くしているわけではありません。近年、科学技術と市民の力が融合し、未来への希望となる新たな動きが生まれています。

その一つが、市民科学(シティズンサイエンス)と最新技術の融合です。今や、スマートフォンアプリ「いきものログ」などを使って、誰もが散歩の途中で見つけた生き物の写真を投稿し、それが専門家も活用する貴重な科学データとなります。

さらに、バケツ一杯の水から、そこにどんな魚が住んでいるかが分かる「環境DNA分析」のような革新的な技術も普及し始めています。これにより、専門家だけでなく、多くの人々が参加して広範囲のデータを集め、野生動物の状況を「問題が起きてから対応する」のではなく、「変化を予測して先回りする」ことが可能になりつつあるのです。

この希望を確かな未来にするためには、次の4つの視点が指針となります。

- 物語と科学を結びつける

私たちが動物たちに抱く愛着や物語は、科学的なデータを理解し、社会全体で合意を形成するための強力な架け橋となります。 - 地域ごとの最適な答えを探す

「増えすぎ」と「減りすぎ」が同時に起こる今、全国で画一的なルールを適用するのではなく、地域ごとの状況に合わせた柔軟な管理が求められます。 - 人の手が入る自然を再生する

手つかずの原生林だけでなく、里山や農地といった「人と自然の共生地」もまた、豊かな生物多様性の宝庫として見つめ直す視点が重要です。 - 世界と手を取り合う

外来種の問題や渡り鳥の保護など、生き物の課題は国境を越えます。地球規模で自然を守るという、広い視野が不可欠です。

かけがえのない自然を守るために、私たち一人ひとりができること

日本の象徴動物を知ることは、私たちの文化を誇りに思うだけでなく、気候変動や暮らしの変化が自然にどんな影響を与えているかを教えてくれる「自然の目印」を手に入れることでもあります。その気づきを、これからの行動につなげていきましょう。

「自然が好き」という気持ちを活かして、気をつけること、できることはたくさんあります。

- 地域の自然に関わる:地域の里山保全活動や外来種駆除のイベントに参加してみる。

- 責任ある行動を:観賞魚やペットを絶対に野外に放さない。「放さない・広げない」を徹底する。

- 科学に参加する:写真投稿アプリや、環境DNA調査のような市民参加型のプロジェクトに参加してみる。

- 賢い選択をする:ふるさと納税や寄付などを通じて、地域の自然保護団体や活動を支援する。

100年後、200年後の未来に、私たちはどのような自然を、そしてどのような物語を残したいでしょうか。

あなたの暮らす地域で「象徴」と言える生き物は何ですか?

自然は、私たちの思惑とは関係なく、壮大で複雑な法則のもとに成り立っています。その生態系の一部である私たちが賢明な行動を心がけることで、崩れかけたバランスを取り戻し、未来の豊かさへとつながる一歩となるでしょう。

自然について、もっと知識を深めたい人には、こちらもおすすめ👇️

【広告】この記事は「SWELL」というWordPressテーマで執筆しています。有料ですが買い切りなので、長く快適にブログを続けたい人にはおすすめですよ!👇️

参考・引用

日本の国の象徴とされる生き物とは?

馬渕 浩司, 松崎 慎一郎 ‐ 日本の自然水域のコイ:在来コイの現状と導入コイの脅威(2017年11月)

産経ニュース ‐ 「時は来た」 ハクトウワシが米国の国鳥に 日本はキジ、中国は「日本絡み」のツルにNO(2024年12月)

Yahoo!ニュース ‐ ハクトウワシ、米国鳥指定 バイデン大統領が署名(2024年12月)

国鳥:キジ(雉)― 日本鳥学会

日本野鳥の会 ‐ キジ Phasianus versicolor

Birds of the World – Green Pheasant Phasianus versicolor

あきた森づくり活動サポートセンター – いつからキジは国鳥なのでしょうか!?

国蝶:オオムラサキ ― 日本昆虫学会

兵庫県立 丹波の森公苑 ‐ 国蝶オオムラサキの舞う⾥⼭づくり

国魚:コイ ― 日本魚類学会

国立環境研究所 ‐ 琵琶湖のコイの生態調査(2020年4月)

日本経済新聞 ‐ 世界の富豪「ニシキゴイ」に夢中 1匹2億300万円も(2019年2月)

日本経済新聞 ‐ 在来ゴイよ琵琶湖に戻ってこい 漁業者ら調査や保護活動(2017年12月)

国獣:ニホンカモシカ ― 日本哺乳類学会

石川県 ‐ ニホンカモシカ(Capricornis crispus)の積雪期における生息状況 桜井 道夫

森林総合研究所 ‐ 混生地におけるニホンカモシカ(Capricornis crispus)とニホンジカ(Ceruns nippon)の食性 堀野 眞一,柔畑 勤(1986年5月)

岸元 良輔 ‐ カモシカの社会構造と食害問題(1996年6月)

富山市科学博物館 ‐ No.543 かつては幻の動物 ニホンカモシカ(2023年8月)

富山県自然博物園ねいの里 ‐ ニホンカモシカ (CAPRICORNIS CRISPUS)

岐阜県 ‐ 特別天然記念物カモシカ 食害対策 捕獲個体調査(2022年3月)

日本の動物保護の仕組み ― 象徴、天然記念物、レッドリストの関係性

日本爬虫両棲類学会 – 日本産爬虫両生類標準和名リスト 掲載種選定ポリシー

環境省 ‐ はじめに―レッドリスト・レッドデータブックの概要

「国の象徴動物」から学ぶ、自然との共生

京都大学 ‐ 湖と海で環境DNAの拡散距離は異なる―生物多様性調査に向けた環境DNAの”生態”の解明―(2025年4月)

コメント