地球上に8,000種を超える両生類が暮らす中で、たった1つの科に1つの属、1つの種しか存在しない「一科一属一種」の生き物は驚くほど少ないことをご存知でしょうか。メキシコの地下に潜むユニークなカエルから、2023年に南米の秘境で発見されたばかりの新種まで、これらの希少な生き物たちは進化の孤独な道のりを物語っています。

分類学の最前線で繰り広げられる議論や、DNA解析によって明らかになる隠された多様性を通じて、生命の不思議と進化の歴史を探っていきましょう。

両生類の世界は不思議がいっぱいです!

「一科一属一種」の希少な両生類!

出典:iNaturalist『メキシコジムグリガエル (Rhinophrynus dorsalis)』

地球上には約8,000種を超える両生類が知られています。そのなかでも、1つの科に1つの属しかなく、さらにその属に1つの種しか存在しない「一科一属一種」という特別な存在がいます。

これは系統樹※の中で、たったひと枝だけが長い時間を生き残ったようなもの。まさに「孤独な進化を遂げた者たち」と呼べる生き物です。

両生類の中で確実に「一科一属一種」にあたる例は、ほんのわずかで、研究者にとっても生物多様性の奇跡とされています。それでは、その非常に希少な例を見ていきましょう。

系統樹🌳

系統樹(けいとうじゅ)とは、生き物たちの「家系図」のようなもので、進化の歴史の中で種がどのように分かれてきたのかを樹木のように表した図です。枝の分かれ目が共通の祖先にあたり、枝と枝が近いほど、生物同士が近い親戚関係にあることを示します。

出典:東京薬科大学 ‐ 動物の進化系統樹 山岸 明彦

かつては骨格や見た目の比較が中心でしたが、現在はDNA(遺伝情報)の解析が主流となり、より客観的な関係性を探れるようになりました。この系統樹は生命38億年の壮大な物語を読み解くための地図であり、新しい発見によって今もなお枝葉が更新され続けています。

出典:松井 求 ‐ 分子系統解析の最前線

出典:WIKIMEDIA COMMMONS – Phylogenetic Tree of Life-ja

一科一属一種とは

まずは「一科一属一種」の定義について確認しておきましょう!

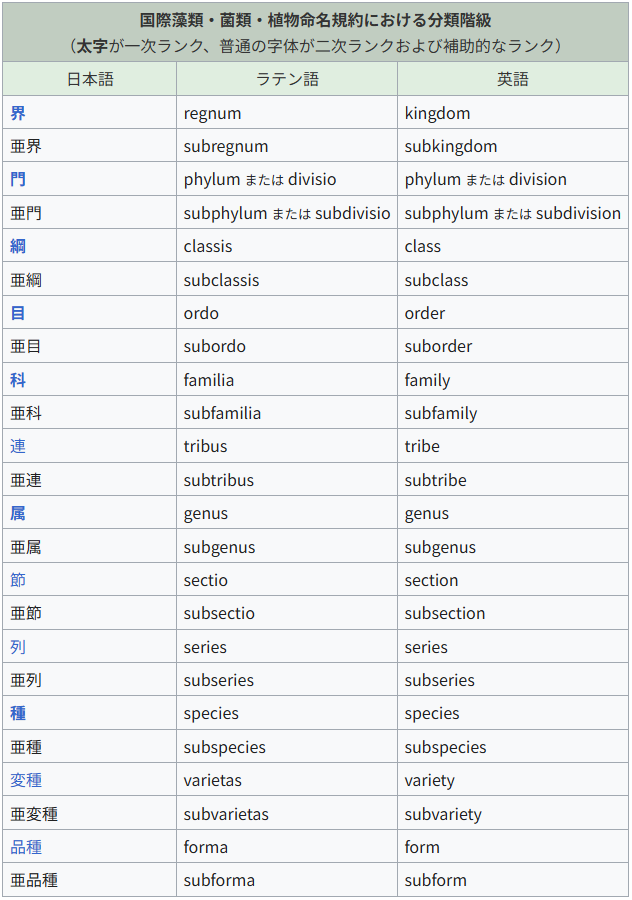

生物の分類は、大きい順に「界→門→網→目→科 → 属 → 種」と分けられます。「一科一属一種」とは、家族にたった一人しかいない「最後の生き残り」のような存在です。

分類階級一覧表👑※

これは大きな絶滅をくぐり抜けたり、特殊な環境に適応したりした結果であり、独自の進化を象徴しています。こうした生き物は「生きた化石」と呼ばれることも多く、進化の歴史を知る手がかりになります。

分類学に興味を持った人には、こちらもおすすめ👇️

現在、確実に一科一族一種の両生類は…

両生類の中で「一科一属一種」に相当するのは、現在(2025年12月)たった2種です。

両生類の全体像

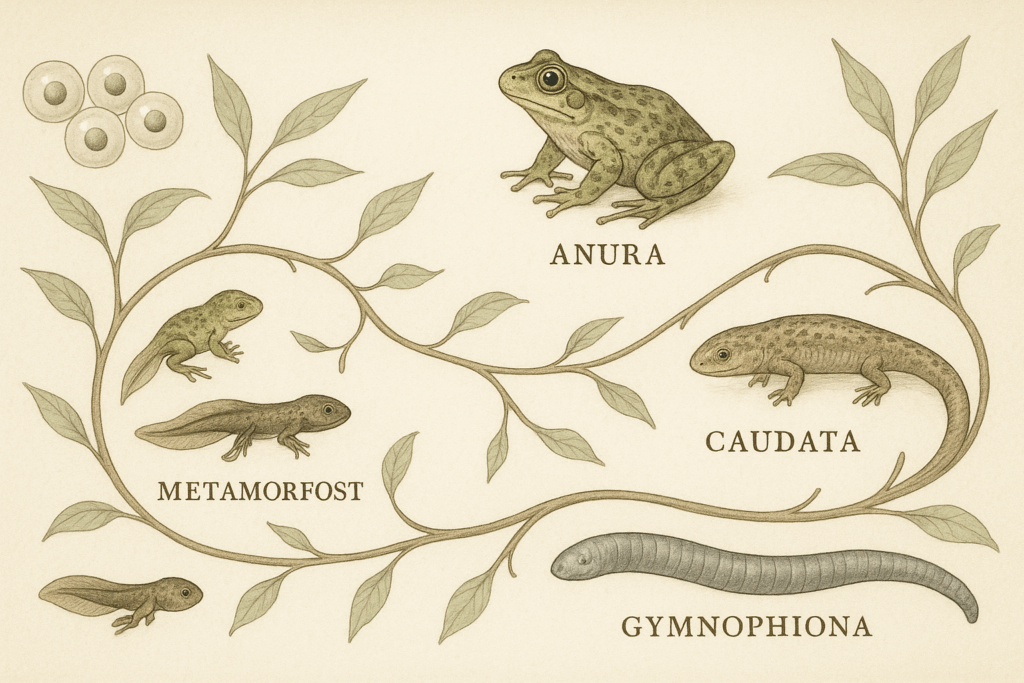

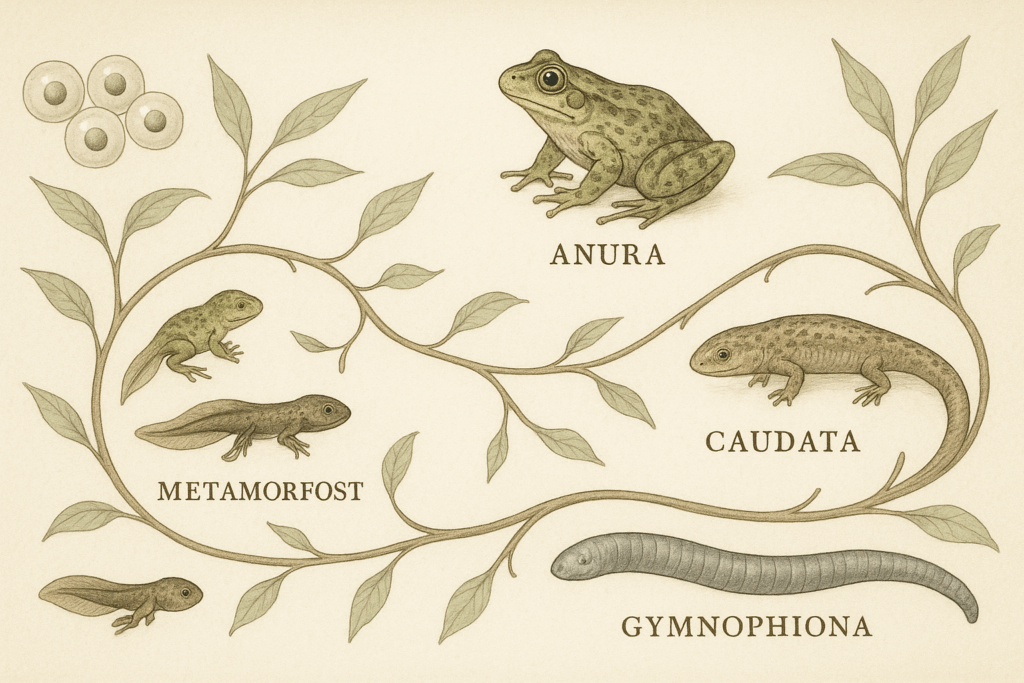

両生類は3つの目に分類されます。

- 無尾目 (Anura):カエルのなかま

- 有尾目 (Caudata / Urodela):イモリやサンショウウオなど

- 無足目またはアシナシイモリ目(Gymnophiona):アシナシイモリ

AmphibiaWebの最新の記録によると、現在までに認識されている両生類の種数は約9,000種に達し、その大半がカエル類(約7,900種)となっています。毎年新しい種が発見されており、1985年から現在までの40年間で、認識されている両生類の種数は60%以上増加しているとされています。

この継続的な発見と分類の更新により、生物多様性への理解も深まり続けています。

それでは、非常に貴重な「一科一属一種」の両生類を見てみましょう。

メキシコジムグリガエル科(Rhinophrynidae )

出典:iNaturalist『メキシコジムグリガエル (Rhinophrynus dorsalis)』

- 和名:メキシコジムグリガエル

- 学名:Rhinophrynus dorsalis

- 分類:カエル目 メキシコジムグリガエル科 メキシコジムグリガエル属

- 分布:アメリカ南部(テキサス州)~中米(コスタリカ)

- 保護状況:軽度懸念(LC)

メキシコジムグリガエル(Rhinophrynus dorsalis )は、体長6〜8cmほど、丸い体と地面を掘るのに適した強い足を持つ個性的なカエルです。普段は地下深くに潜み、雨季になると一斉に地上へ出て繁殖します。

食性は極めて特殊で、アリとシロアリだけを食べる「アリ食専門家」です。この徹底ぶりは他のカエルには見られません。

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Rhinophrynus dorsalis』

分類学的には非常に古い系統で、化石の証拠からも2億年以上にわたり独自の姿を保ってきたことがわかっています。

2億年そのままの姿…!

カリゴプリン科 (Caligophrynidae )

出典:pskhun『Neblinaphryne mayeri & Caligophryne doylei 』(2024年2月)

- 和名:なし(学名のみ)

- 学名:Caligophryne doylei

- 分類:カエル目 カリゴプリン科 カリゴプリン属

- 分布:ブラジルとベネズエラ国境のネブリナ山塊(標高2,000m以上の雲霧林)

- 保護状況:不明(新発見のため)

正式な和名が見当たらないため、ここではひとまず「カリゴプリン」と呼びますね。

カリゴプリン(仮)(Caligophryne doylei )は、2023年に新しく記載されたばかりの新たに発見されたばかりの種です。南米の秘境テプイ(卓上山地)の頂上で発見されました。

体長2〜3cmと小さく目立たない外見ですが、DNA解析で他のどのカエルとも大きく異なる系統だと判明し、新しい科、「カリゴプリン科 (Caligophrynidae )」として認められました。

このカエルはオタマジャクシを経ずにカエルの姿で生まれる「直接発生」※を行うと考えられています。生態の多くはまだ謎に包まれており、まさにこれからの研究が楽しみな「進化の鍵」です。

直接発生🐸

両生類の中で直接発生を行う種の正確な割合は研究により異なりますが、熱帯雨林に生息するカエルの多くが直接発生を行っており、卵から直接成体の小型版が孵化します。直接発生は両生類以外でも魚類、鳥類、哺乳類など多くの動物グループで見られる一般的な繁殖戦略です。

メリット:水辺に依存せずに乾燥した環境や高地でも繁殖でき、捕食者の少ない安全な場所で卵を育てられます。

デメリット:幼生期を短縮するため、産める卵の数が少なくなります。

両生類が直接発生を選択した背景には、生息地の悪化や水環境の不安定化があり、水に依存しない繁殖方法として進化的に有利だったと考えられています。特に山地や乾燥地域では、安定した水場の確保が困難なため、この戦略が生存に不可欠となったのです。

議論中の「一科一属一種に該当する可能性」がある種

エリカバトラクス科 (Ericabatrachidae)

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Ericabatrachus baleensis from Siu-Ting et al. BMC Evol Biol 2014』

和名: バレ山脈ガエル(学術和名なし)

学名: Ericabatrachus baleensis

分類: カエル目 エリカバトラクス科 エリカバトラクス属(分類位置に議論あり)

分布: エチオピア・バレ山脈(標高2,400-3,200m)のみ

保護状況: 絶滅危惧IA類(CR)

ここでは仮定的に「バレ山脈ガエル」と呼びますが、将来的に正式な和名が付けられるかもしれません。

バレ山脈ガエル(仮)(Ericabatrachus baleensis )は体長2–3cmほどの小さな固有種で、高山のエリカ林にだけ暮らしています。このカエルもオタマジャクシを経ずに卵から直接小さなカエルが生まれる「直接発生」という珍しい繁殖法を持ちます。

1986年の発見以来、分布は限られ、生息数も急減しており、森林伐採や放牧、そしてカエルツボカビ病の影響で個体数の減少が懸念されています。分類学上は、当初イワガエル科などに入れられましたが、DNA解析によって独自性が認められ、2021年には新しい科「エリカバトラクス科」として提案されました。

ただし国際データベース間で扱いは一致しておらず、独立した科とするかどうかは今も議論※が続いています。

※興味がある人は、下の「バレ山脈ガエル議論の経緯🐸」から分類学の家族会議をのぞいてみてください!

バレ山脈ガエル議論の経緯🐸

バレ山脈ガエルは1991年に新種として記載された時、最初は「どこの科に属するか」で学者たちの意見が分かれました。

第1幕:家族探しの始まり

発見者のラーゲン博士は、「T字型の指先」という特徴から、この子はPetropedetidae(イワガエル科)の仲間だと考えました。

第2幕:意見の分裂

しかし他の研究者たちは異議を唱えました。「いや、体の作りを見ると、この子はCacosterninae(カコステルン亜科)の仲間だ」という意見や、「Phrynobatrachidae(ドロガエル科)に近い」という意見も出ました。

第3幕:DNA鑑定で新展開

2014年、ついに貴重なDNAサンプルが採取され、分子系統解析が行われました。その結果、やはりPetropedetidae(イワガエル科)に近いことが判明しました。

第4幕:独立宣言

ところが2021年、新たな研究により「この子は他の誰とも違いすぎる。独立した科にしよう」ということになり、Ericabatrachidae(エリカバトラクス科)という新しい科が設立されました。

なぜこんなに意見が分かれるのでしょうか?それは、バレ山脈ガエルが進化の孤独な旅路を歩んできたからです。アフリカの高山という特殊な環境で長い間隔離され、独自の進化を遂げた結果、他のどのカエルとも微妙に異なる特徴を持つようになりました。これは分類学者にとって嬉しい悲鳴でもあります。新しい発見は常に既存の「家系図」を見直すきっかけとなるのです。

現在でも、国際的なデータベースによって扱いが異なっており、このカエルをめぐる学術的議論は続いています。しかし、議論している間にも野生個体数は減少し続けており、分類学と保全生物学が交差する緊急性の高いケースとなっています。

惜しくも「一科一属一種」でない種やユニークな単属科の両生類

出典:iNaturalist『インドハナガエル(Nasikabatrachus sahyadrensis)』

両生類には、完全な「一科一属一種」はごくわずかですが、「もう少しで条件を満たしそう」なグループや、強烈な個性を持つ単属科も存在します。進化史をたどると、最初は一科一属一種とみなされていたが新しい種が見つかったもの、あるいは独自の生態で単属科に分類されたものなど、多様な物語が隠されています。

ここではそうした「惜しい存在」たちを紹介し、両生類の進化の奥深さをのぞいてみましょう。

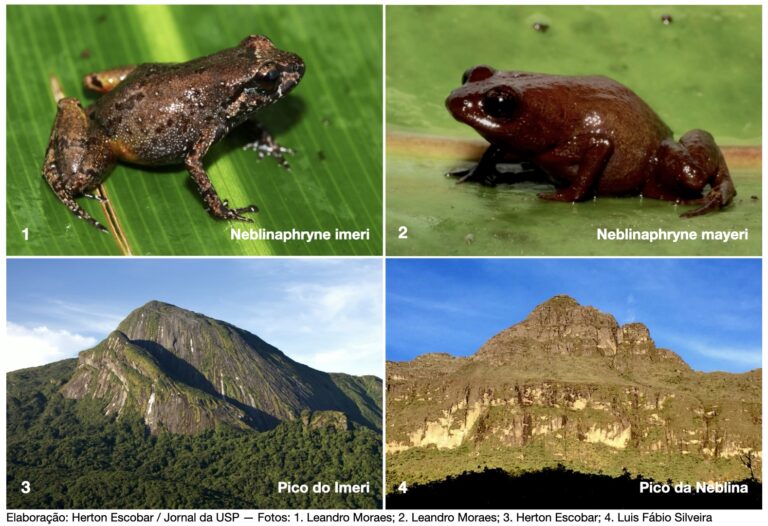

最近2種に増えたネブリナフリン科(Neblinaphrynidae)

- 和名:なし(学術名のみ)

- 学名:Neblinaphryne mayeri

- 分類:カエル目 ネブリナフリン科 ネブリナフリン属

- 分布:ブラジル・ベネズエラ国境のネブリナ山塊

- 保護状況:不明(発見から日が浅い)

ネブリナフリン科は2023年にNeblinaphryne mayeri が記載された新しい科です。発見当初は1種しか知られていませんでしたが、2024年に2種目のN. imeri が新種として正式記載されました。

どちらも体長2センチ前後の極小カエルで、垂直な岩壁を吸盤で移動する特異な生態を持ちます。はじめから複数種と考えられていたため「一科一属一種」とはならなかったものの、数千万年前に分岐した古い系統で、南米ギアナ高地の進化史を物語る存在です。

「かつて一科一属一種」とされたインドハナガエル(Nasikabatrachidae)

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Nasikabatrachus sahyadrensis』

- 和名:インドハナガエル(パープルフロッグ)

- 学名:Nasikabatrachus sahyadrensis

- 分類:カエル目 インドハナガエル科 インドハナガエル属

- 分布:インド西ガーツ山脈

- 保護状況:絶滅危惧種(EN)

2003年に発見されたインドハナガエル(Nasikabatrachus sahyadrensis )は、長らく「一科一属一種」と考えられてきました。ところが2017年に第2の種が発見され、現在は2種が知られています。

奇妙な鼻と紫色の体から一般的に「パープルフロッグ(Purple Frog)」や「ブタバナガエル(Pig‐nosed Frog)」とも呼ばれています。

「孤独な存在」だと思われていた種が、実は「小さな家族」を持っていたことがわかったこの出来事は、分類学が常に更新される学問であることを象徴しています。2003年に「学術的に記載」されていますが、実は現地の人々はずっとこのカエルの存在を知っていました。

外部の人々にとっては「新発見」でも、地元ではもう知られた生き物だったのですね〜

世界最大級の両生類:オオサンショウウオ科(Cryptobranchidae)

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Japanese giant salamander in Tottori Prefecture, Japan』

- 和名:オオサンショウウオ、チュウゴクオオサンショウウオ、ヘルベンダー

- 学名:Andrias japonicus, A. davidianus, Cryptobranchus alleganiensis

- 分類:サンショウウオ目 オオサンショウウオ科

- 分布:日本、中国、北米東部

- 保護状況:特別天然記念物(日本)、絶滅危惧種

オオサンショウウオ(Cryptobranchidae)は体長1.5メートルに達する世界最大級の両生類です。太平洋を挟んでアジアと北米に分布し、この2つのグループは約4,000万年前に分岐したとされます。

日本では特別天然記念物として知られるオオサンショウウオですが、実は中国とアメリカにも近縁種が生息し、オオサンショウウオ科全体では2属3種という家族構成です。

日本のオオサンショウウオ(Andrias japonicus )は、岐阜県以西の本州、四国、九州の一部に分布する固有種ですが、現在、食用として人為的に持ち込まれたチュウゴクオオサンショウウオ(Andrias davidianus )との交雑により遺伝子汚染(遺伝子撹拌)※が深刻化しており、京都の賀茂川ではすでに在来種が絶滅した可能性さえ指摘されています。

遺伝子撹拌(いでんしかくはん)🧬

遺伝子撹拌(いでんしかくはん)とは、本来は別々に進化した集団が交雑し、地域ごとの遺伝的な個性が失われる現象です。

たとえば、地域ごとに特色のある「ふるさとの味」のお味噌を、一つの樽で混ぜ合わせてしまうようなものです。

一度混ざってしまうと、もとに戻すには途方もなく大変な作業です。(二度と戻らないこともあります。)

アユだけでなく、メダカ、ホタル、などでこの問題は深刻化しています。この撹拌により、それまでその地域の環境に適応してきた個体群の病気への抵抗力が弱まるなど、種の存続を脅かす原因になっています。

出典:国立環境研究所 - 侵入生物データベース 日本の外来生物 魚類 アユ

他の地域からの生き物の大規模な放流はもちろんのこと、飼っていた生き物を安易に自然へ放すことは、その土地の貴重な宝物である生物多様性を破壊してしまう行為なのです。生き物たちの「ふるさと」と繊細な自然の循環とバランスを守るため、私たちは細心の注意を払う必要があります。

環境省 ‐ メダカ(不適切な保全活動による遺伝的多様性の攪乱(遺伝的多様性については全ステップ共通を参照))

Spaceship Earth ‐ 外来種が引き起こす問題は?危険といわれる動物や植物とは?外来種の動物一覧を紹介!原因や対策を解説!(2025年9月)

このため、2024年に政府は外来種のオオサンショウウオを「特定外来生物」に指定し、飼育や放出を禁じる措置を講じるなど、純粋な日本産個体群の保全が急務となっています。

永遠の子供:ウーパールーパー(Ambystoma mexicanum )

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Ambystoma mexicanum at Vancouver Aquarium』

- 和名:ウーパールーパー(メキシコサンショウウオ)

- 学名:Ambystoma mexicanum

- 分類:サンショウウオ目 トラフサンショウウオ科

- 分布:北米(主にメキシコ)

- 保護状況:野生絶滅寸前(CR)

現在でもペットとして人気のウーパールーパー(Ambystoma mexicanum )は、その愛らしい見た目と、頭の周りのフサフサしたエラが特徴的なサンショウウオの仲間です。彼らが属するトラフサンショウウオ科には、通常通り変態して陸上で暮らす多くの種が含まれていますが、ウーパールーパーは一生を幼生(子どもの姿)のままで過ごします。

この珍しい生態を「幼形成熟(ネオテニー)」と呼びます。

稀に変態する(大人の姿になる)と、外鰓(あの象徴的なヒラヒラ)がなくなります。水深の低い環境にいると変態しやすいかもしれません。

実は「ウーパールーパー」という名前は、このカエル目トラフサンショウウオ科の両生類を日本でペットとして呼ぶ愛称です。学術的には メキシコサラマンダーと呼ばれます。

もうひとつ有名な呼び方のアホロートル(Axolotl) は、トラフサンショウウオ科の両生類のうち、幼形成熟(ネオテニー)個体の総称とされています。

一方、私たちがペットショップでよく見かける白い体や鮮やかな色の「ウーパールーパー」は、野生個体から選抜・交配された色彩変異(ルシスティックやアルビノなど)による品種であり、自然界には存在しない人為的な特徴です。

失った手足や尻尾はもちろん、心臓や脳の一部まで再生できるという驚異的な能力を持つことから、再生医療の研究にも欠かせない存在となっています。

世界最多の両生類グループ:無肺サンショウウオ科(Plethodontidae)

- 和名:無肺サンショウウオ類

- 学名:400種以上(多数の属を含む)

- 分類:サンショウウオ目 プレソドン科

- 分布:北米を中心に中南米、ヨーロッパ南部

- 保護状況:種により様々

無肺サンショウウオ科のなかまは、肺を持たず、皮膚呼吸だけで生きる不思議なサンショウウオたちです。特に北米アパラチア山脈では驚くほどの多様化を見せています。分類学的には「大成功した進化の実験」といえる存在です。

このなかまは、約450種という爆発的多様化を遂げています。

地下の謎に満ちた存在:アシナシイモリ(Gymnophiona)

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Dermophis mexicanus』

- 和名:アシナシイモリ類

- 学名:200種以上(複数科で構成)

- 分類:アシナシイモリ目

- 分布:熱帯域(南米、アフリカ、南アジアなど)

- 保護状況:多くが情報不足

アシナシイモリのなかまは、ミミズのような姿をした地中性両生類です。母親の皮膚を子どもが食べるという特別な生存戦略を持つ種もいます。

この姿はまさに「収斂進化」※の良い例ですね!

収斂進化🦉🦇

収斂進化とは、まったく異なる進化の道をたどった生き物が、似たような環境に適応するため、結果的に似たような姿や能力を獲得することです。たとえば、海のイルカ🐬(哺乳類)と魚のサメ🦈(魚類)は、遠い親戚ですが、水中を速く泳ぐために流線型の体とヒレを獲得しました。

空を飛ぶコウモリ🦇(哺乳類)と鳥🕊️(鳥類)も、同じように羽を広げて飛び立ちます。これは、限られた環境で生き残るために、最も効率の良い形や能力が、偶然にも「収束」した結果なのです。

出典:Wikipedia『収斂進化』

モグラ(哺乳類)とケラ(昆虫)は、どちらも土を掘って暮らす「地中生活者」です。そのため、モグラの前脚とケラの前脚は、土をかき出すために幅広く平たい形状になった点で収斂進化しています。

アシナシイモリのなかまのほとんどの種が未だに十分研究されておらず、「地下世界のミステリー」と呼ばれます。

「足なし」の生き物について気になるひとは、こちらもおすすめ👇️

極小の川にひっそり暮らす:オリンピックサンショウウオ科(Rhyacotritonidae)

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Olympic salamander』

- 和名:オリンピックサンショウウオ類

- 学名:Rhyacotriton属(4種)

- 分類:サンショウウオ目 オリンピックサンショウウオ科

- 分布:北米太平洋岸(カナダ南部〜カリフォルニア北部)

- 保護状況:一部種で絶滅危惧

オリンピックサンショウウオのなかまは、冷たい渓流に特化した小型サンショウウオたちです。わずか数センチの体で限られた環境に生き、気候変動の影響を強く受けやすいとされています。

分類学の進展により複数種に分けられたことから、「小さな川の専門家」として注目されています。

オリンピックサンショウウオのなかまは、狭い分布や冷たい河川への適応が特徴的です。

オリンピックサンショウウオ(Rhyacotriton olympicus)は、アメリカ合衆国ワシントン州北西部にあるオリンピック半島(Olympic Peninsula)で最初に発見されたため、その地名にちなんで命名されました。

両生類に「一科一属一種」が少ない理由

両生類の世界で「一科一属一種」の生き物が希少なのは、偶然ではありません。そこには、彼らがたどってきた壮大な進化の歴史と、環境への驚くべき適応の物語が隠されています。

両生類に「一科一属一種」がとても少ない要因を探っていきましょう!

地球の歴史と共に歩んだ「種の多様化」

両生類は、脊椎動物が初めて陸上に進出した、約4億年前のデボン紀に起源を持つ、非常に古いグループです。彼らは、地球の歴史の中で幾度となく繰り返された環境変動や、大陸の移動を経験してきました。

そのたびに、新しい環境に適応するため、祖先から枝分かれし、多様な種へと分かれていったのです。

特に、サンショウウオ類は、氷河期のたびに分布域が分断され、氷河の後退とともに再び分布を広げる過程で種分化を繰り返しました。日本のサンショウウオ類が地域ごとに細かく分化しているのも、こうした氷河期サイクルの産物です。

また、大陸移動※により隔離されたグループは、それぞれの大陸で独自の進化を遂げました。アフリカ、南米、東南アジアに異なるアシナシイモリの系統が分布するのは、まさにパンゲア大陸分裂の名残といえるでしょう。

大陸移動(プレートテクトニクス)🌎️

地球の地面は大きなパズルのように分かれた「プレート」という板でできており、これをプレートテクトニクスと言います。数億年前には、アフリカや南米、インドなどの大陸がくっついて「パンゲア」という一つの巨大な大陸を作っていました。

やがてプレートの動きで大陸がゆっくり引き離され、氷河期や気候変動とともに、それぞれの大陸が独自の環境を生み出しました。その結果、もともと同じグループだった両生類が地理的に隔離され、アフリカ、南米、東南アジアで別々の仲間として進化していったのです。

プレートは今でも動き続けており、地震や火山活動の原因にもなっています。

両生類ならではの「柔軟すぎる」進化システム

両生類は他の脊椎動物と比べて、進化において極めて「柔軟」な特徴を持っています。この柔軟性こそが、多様化を促進する最大の要因です。

以下のような特徴は、特に両生類の進化の柔軟さを物語っています。

幼形成熟(ネオテニー)

両生類の得意技で、アホロートルのように子どもの姿のまま大人になることで、全く新しい生態的地位を獲得できます。変態を省略して一生を水中で過ごす種や、逆に水を必要とせずに繁殖する種まで現れました。

多様な呼吸方法

肺呼吸、皮膚呼吸、口腔呼吸を組み合わせたり、無肺サンショウウオ科のように肺を完全に失ったりと、環境に応じて呼吸方法を大胆に変更できます。この適応力により、地下、水中、樹上、高山など、あらゆる環境に進出が可能となりました。

「隠蔽種」の発見ラッシュが示す真の多様性

近年のDNA解析技術の発達により、両生類では「隠蔽種」※の発見が相次いでいます。これは見た目はそっくりでも遺伝的に全く別の種である生物のことで、従来考えられていた以上に両生類の多様性が高いことを示しています。

隠蔽種🔍️

隠蔽種とは、見た目や生息地がそっくりでも、遺伝子を調べるとまったく別の種だった生き物のこと。昔は「同じ種」と思われていた個体群が、新しいDNA解析技術で別の種と判明する例が次々と見つかっています。

これにより、両生類の本当の多様性が以前よりもずっと高いことがわかってきました。隠蔽種の発見は、生物分布や進化の歴史を正しく知る手がかりになります。

例えば、北米のサンショウウオ類では、1つの種だと思われていたものが実際には10種以上に分かれることも珍しくありません。これらの発見により、「一科一属一種」だと考えられていた分類群も、詳しく調べると複数種を含んでいることが判明するケースが増えています。

一つ一つの種が持つ特徴を分析し、遺伝子の証拠を照らし合わせることで、彼らがどのような道筋をたどり、どのような「家族」から枝分かれしてきたのかが解き明かされてきているのです。

DNA解析の技術の進歩は、分類学に決定的な革命を起こしたのです。

統計で見る両生類の多様化パターン

現在確認されている両生類約9,000種のうち、約88%をカエル類が占め、サンショウウオ類が約10%、アシナシイモリ類が約2%という構成になっています。この偏りは、各目の多様化戦略の違いを反映しています。

カエル類は鳴き声による種認識システムを発達させたことで、同じ環境に多くの種が共存できるようになりました。求愛の鳴き声が異なれば、見た目が似ていても別種として認識され、交雑を避けることができます。

この革新により、一つの池に10種以上のカエルが共存する例も珍しくありません。

一方、科レベルでの多様性を見ると、両生類は約180の科に分類されており、平均すると1科あたり約44種となります。これは爬虫類の1科あたり約24種、鳥類の1科あたり約50種と比較して、科レベルでの多様化が活発であることを示しています。つまり、両生類は「新しい科を作るほど大胆に進化する」傾向が強いのです。

ちなみに、魚類はさらに多様で、科の数も一科あたりの平均種数も両生類をはるかに上回ります。

魚類の驚くべき多様性🐟️

両生類が「新しい科を作るほど大胆に進化する」という傾向は、鳥類や哺乳類と比べると特に顕著です。しかし、魚類は両生類よりもさらに科の数が多く、一科あたりの平均種数も多いのです。なぜ、魚類はこれほどまでに多様化したのでしょうか?

その最大の理由は、彼らが生活する環境の広さにあります。魚類は、海の深海から浅瀬、熱帯のサンゴ礁から極地の氷の下、そして川や湖など、地球上のありとあらゆる水域に進出しています。陸上動物が利用できないこれらの環境は、魚類にとって広大なフロンティアとなり、異なる環境に適応するために、多くの種や科が誕生しました。

また、水という環境は、陸上に比べて物理的な障壁が少ないため、広い範囲に移動しやすく、種が孤立して進化する機会が生まれにくいという側面もあります。そのため、一つの科の中で多くの種が生まれる種レベルでの多様化が、活発に進んだと考えられています。

このように、両生類が「多様な環境への適応」という戦略で多様性を生み出したのに対し、魚類は広大な環境への進出という戦略で、さらに大きな多様性を獲得しました。これは、生物の進化が、環境という舞台によっていかに形作られるかを示す、興味深い例と言えるでしょう。

両生類ならではの特徴と他の生物との違い

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Cynops pyrrhogaster 03』

水辺と陸地を行き来し、皮膚で呼吸し、幼体と成体でまったく異なる姿を見せる…。両生類の暮らしは、他の動物にはない「2つの顔」を持つ不思議な世界です。

それでは、両生類の具体的な特徴を見ていきましょう。

皮膚呼吸:湿った体で全身が呼吸器になる

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Ichthyophis kodaguensis from Basarekattae, India』

両生類は、皮膚を通して直接酸素を取り込む皮膚呼吸が得意です。私たち人間が鼻や口から肺で呼吸するのとは全く違い、両生類は文字通り「肌で息をする」ことができるのです。

両生類の皮膚は、爬虫類のような鱗を持たず、粘液腺が体表一面を覆って常に湿った状態を保っています。この湿った皮膚に空気中の酸素が溶け込み、そこから直接血液に酸素が取り込まれます。

皮膚が乾くことは両生類にとって死につながるほど、皮膚呼吸は重要なシステムなのです。

日本のアカハライモリは肺をほとんど使わず、皮膚からの呼吸に大きく依存しています。さらに驚くべきことに、プレソドン科のサンショウウオのように、肺を全く持たず皮膚呼吸だけで生きている種も存在します。

このような完全皮膚呼吸は、脊椎動物の中では極めて珍しい例といえます。

この皮膚呼吸システムにより、両生類は水中でも陸上でも効率的に酸素を取り込むことができ、まさに「両方の世界」で生きる能力を獲得したのです。また、皮膚が汚染物質に敏感なため、両生類は水質調査や環境モニタリングの指標種としても重要な役割を果たしています。

ただし、この能力と引き換えに、両生類は常に湿度の高い環境を必要とし、乾燥に極端に弱いという制約も背負っています。

変態と幼形成熟のダイナミズム

出典:広島大学『変態研究グループ 研究紹介』

両生類のライフサイクルの最も劇的な特徴が「変態」※です。

生き物の変態🦋

変態とは、動物が成長過程で体の形や構造、生活様式を大きく変化させる現象のことです。

両生類の変態🐸

カエルやイモリなどの両生類は、水中で生活するオタマジャクシ(幼生)から、陸上でも生活できる成体へと劇的に変化します。オタマジャクシは魚のようにエラで呼吸し尻尾で泳ぎますが、変態によって肺呼吸になり、手足が生えて尻尾が消失します。

その他の生き物の変態

昆虫も代表的な変態動物で、チョウは卵→幼虫(イモムシ)→さなぎ→成虫という完全変態を行います。海の生き物では、ウニの幼生は左右対称の形をしていますが、成体では放射相称(中心から放射状)の体型に変わります。

これらの変態は、幼生期と成体期で異なる環境や食べ物を利用できるという生存戦略の一つで、限られた資源を効率的に使い分けることができるのです。

カエルのオタマジャクシがカエルになる「変態」の過程は誰もが知っていますが、その変化の徹底ぶりは他の動物では例を見ないほど劇的なものです。変態の過程では、脳・神経系、消化器系、呼吸器系など全身のほとんど全ての器官が作りかえられます。

オタマジャクシはエラで呼吸し多くの種が藻類やデトリタス※などを食べる雑食性ですが、カエルになると肺呼吸をし、手足が生え、主に昆虫などを捕食する肉食性に変わります。この変態過程は、水中と陸上の両方の環境や異なる食物資源を効率的に利用できる重要な適応戦略であり、両生類が多様な生態系で生存することを可能にしました。

※デトリタス:動植物の遺体や排泄物などが分解されてできた有機物の小さな破片

一方で、両生類には変態とは正反対の戦略もあります。それが幼形成熟(ネオテニー)です。ネオテニーは、動物において性的に完全に成熟した個体でありながら、他の器官が未成熟な、つまり幼生や幼体の性質が残る現象です。

さらに、両生類には直接発生という戦略もあります。

インドハナガエルはオタマジャクシを経ずに陸上で孵化し、小さなカエルとして誕生します。これは雲霧林の限られた水場でも生き残る賢い戦略といえるでしょう。

水と陸の生活をつなぐ両生類

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Pseudotriton ruber headshot』

「両生類」という名前は、文字通り「2つの生活」を意味します。この特徴は、両生類を他の動物群から際立たせる最大の特徴です。

両生類は「水陸両刀使いの呼吸」を行います。幼生期にエラ、成体期に肺を使い分け、さらに皮膚呼吸も併用することで、水中でも陸上でも暮らせる器用さを持っています。

肺呼吸のほかに皮膚呼吸も行い、体表面に生細胞を露出させて空気を出し入れしています。しかし、皮膚の生細胞が生きるためには水分が必要なため、両生類は水場を離れることができません。

両生類の体温

両生類は変温動物として、体温を環境に合わせて変化させる生活を送っています。これは一見不便に思えますが、実は非常に効率的な生存戦略なのです。

恒温動物である哺乳類や鳥類が、体温維持のために食物から得たエネルギーの大部分を消費するのに対し、変温動物の両生類は必要最小限のエネルギーで生きることができます。

この特性により、両生類は食物が少ない環境や、季節的に環境条件が厳しくなる地域でも生存することが可能になりました。冬眠や夏眠を行うことで、不適な時期をじっと耐え忍び、条件が良くなったときに活動を再開する「省エネ作戦」を採用しているのです。

多様すぎる繁殖戦略:環境に応じた柔軟な適応

出典:WIKIMEDIA COMMONS『モリアオガエルの産卵』

両生類の繁殖方法は、他の脊椎動物と比べて驚くほど多様です。最も一般的なのは水中に卵を産む方法ですが、実際にはその変異の幅は想像を超えています。

水中に殻のない卵を産み、幼生期はエラ呼吸をしながら水中生活、成体では皮膚や肺で呼吸をしながら陸上生活をする基本パターンに加えて、全く異なる戦略を採用している種も数多く存在します。

直接発生

直接発生を行うカエル類では、卵から直接小さなカエルが孵化し、オタマジャクシの段階を完全に省略します。熱帯のツリーフロッグの中には、木の洞や葉の上に卵を産み、親が水を運んで卵を湿らせ続ける種もいます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Myobatrachus gouldii 226085711』

さらに極端な例では、背中に卵を背負って孵化まで保護する種や、かつて存在した胃の中で卵を孵化させる種まで確認されていました。

出典:iNaturalist『属 Colostethus』

これらの多様な繁殖戦略は、それぞれ異なる環境条件や生存圧力に対する適応の結果です。水が少ない環境では直接発生が有利であり、捕食者が多い環境では親による保護が重要になります。

このような戦略の多様性により、両生類は世界中のさまざまな環境に進出することができたのです。

両生類が教えてくれる進化と生命の不思議

出典:iNaturalist『メキシコジムグリガエル (Rhinophrynus dorsalis)』

両生類の世界の奥深さを感じていただけたでしょうか。「一科一属一種」が少ない理由から始まり、4億年の進化史が生み出した地理的隔離による種分化、幼形成熟という柔軟な適応戦略、皮膚呼吸や変態といった革新的な生存システム。

これらすべてが組み合わさって、現在の豊かな両生類の多様性が築かれてきました。

メキシコジムグリガエル(Rhinophrynus dorsalis )や、カリゴプリン科(Ericabatrachus baleensis )のように、その科に属する現生種はこの1種のみという真の「一科一属一種」もごくわずかに存在しますが、多くの両生類は活発な種分化により複雑で多様な系統樹を描いています。

明確な「一科一属一種」と紹介できるのがたった2種というのは驚きの少なさです!

皮膚呼吸、変態と幼形成熟、直接発生など、両生類ならではの生きるしくみは、生物学の教科書を超えた驚きに満ちています。そして何より、「分類学は動的な探求」であり、新たな発見がいつも既存の知識を書き換え続けているのです。

この記事も新しい発見や議論の情報があれば、内容を調整していきます。

この世界には、まだ知られていない進化の物語がたくさん眠っています

小さな疑問からの小さな探求を通じて、分類学や生態学の面白さが深まるはずです。今日観察した一匹のカエル、今夜聞いた一つの鳴き声が、生命の神秘を解き明かす冒険の始まりかもしれません。

日本では両生類を専門にする研究者は、他の生物類に比べて少ない気がします…。この記事も大部分が海外の記事を参照にしています。日本の両生類研究が今後発展することを祈ります。

「一科一族一種」の生き物をもっと知りたい人には、こちらもおすすめ👇️

【広告】この記事は「SWELL」というWordPressテーマで執筆しています。有料ですが買い切りなので、長く快適にブログを続けたい人にはおすすめですよ!👇️

参考・引用

AmphibiaWeb – Species Numbers(2025年12月日)

IUCN Red List – State of the World’s Amphibians: The Second Global Amphibian Assessment

Amphibian Species of the World 6.2, an Online Reference

iNaturalist『メキシコジムグリガエル (Rhinophrynus dorsalis)』

WIKIMEDIA COMMONS『Rhinophrynus dorsalis』

Darrel Frost and the American Museum of Natural History『Rhinophrynidae Günther, 1858』

WIKIMEDIA COMMONS『Rhinophrynus dorsalis, Burrowing Toad, Tamaulipas (cropped)』

pskhun『Neblinaphryne mayeri & Caligophryne doylei 』(2024年2月)

WIKIMEDIA COMMONS『Ericabatrachus baleensis from Siu-Ting et al. BMC Evol Biol 2014』

Darrel Frost and the American Museum of Natural History『Ericabatrachus Largen, 1991』

iNaturalist『インドハナガエル(Nasikabatrachus sahyadrensis)』

Portal Amazônia『cadeia isolada de montanhas no Amazonas』(2024年10月)

WIKIMEDIA COMMONS『Nasikabatrachus sahyadrensis』

NATIONAL GEOGRAPHIC『奇妙な新種カエルを発見、ブタ鼻で地中暮らし』(2017年8月)

AmphibiaWeb『Nasikabatrachidae』

WIKIMEDIA COMMONS『Japanese giant salamander in Tottori Prefecture, Japan

WIKIMEDIA COMMONS『Ambystoma mexicanum at Vancouver Aquarium』

NATIONAL GEOGRAPHIC『メキシコサラマンダー(アホロートル)』(2014年12月)

京都府『サンショウウオ目 サンショウウオ科 ハコネサンショウウオ Onychodactylus japonicus (Houttuyn, 1782)』

国立科学博物館『新種発見!深山に潜む 焔(ほむら)色のサンショウウオ』(2022年3月)

WIKIMEDIA COMMONS『Dermophis mexicanus』

AmphibiaWeb『Browse Amphibian Photos: Amphibia –> Gymnophiona』

WIKIMEDIA COMMONS『Olympic salamander』

Oxford University『Why Publish Your Research with Molecular Biology and Evolution?』

Surrey Beatty & Sons『AMPHIBIAN BIOLOGY VOLUME 7』

PNAS『Global patterns of diversification in the history of modern amphibians』(2007年1月)

WIKIMEDIA COMMONS『Cynops pyrrhogaster 03』

WIKIMEDIA COMMONS『Ichthyophis kodaguensis from Basarekattae, India』

WIKIMEDIA COMMONS『Pseudotriton ruber headshot』

WIKIMEDIA COMMONS『Myobatrachus gouldii 226085711』

AmphibiaWeb『Amphibian News!』(2025年9月)

The University of Chicago『The Ecology and Behavior of Amphibians』

NATURE『Ongoing declines for the world’s amphibians in the face of emerging threats』(2023年10月)

NATIOMNAL GEOGRAPHIC『子を背負う、コロンビアで新種のカエル』(2010年11月)

iNaturalist『メキシコジムグリガエル (Rhinophrynus dorsalis)』

注釈・出典

- Species Numbers (as of September 2025) ↩︎

- IOC World Bird List Version 15.1(2025年) ↩︎

- AmphibiaWeb

AMPHIBIAWEB Family Phylogeny(2025年12月2日) ↩︎ - ASM ‐ The Mammal Diversity Database(2025年9月1日)

Oxford University ‐ How many mammal species are there now? Updates and trends in taxonomic, nomenclatural, and geographic knowledge(2025年9月14日) ↩︎

コメント