「一科一属一種」という言葉をご存知でしょうか。科・属・種すべてが単一という極めて特殊な分類地位を持つ生物のことです。爬虫類の世界には、メキシコカワガメやオサガメなど10種もの一科一属一種が存在し、その多くが深刻な絶滅危機に瀕しています。

数千万年から数億年の進化史を背負った彼らの物語は、生物多様性の奥深さと、私たち一人ひとりが地球の未来に果たす役割について、きっと新たな気づきを与えてくれるでしょう。

一科一属一種の爬虫類とは?

地球上には、分類学上極めて特殊な地位を占める「一科一属一種」の生き物たちが存在します。これらは進化の過程で独自の道を歩み、他に近縁種を持たない孤高の存在です。

特に爬虫類の世界には、このような「進化の孤児」とも呼べる生物が複数存在し、その多くが絶滅の危機に瀕しています。

まずは分類学的な「一科一属一種」の定義を確認しておきましょう。

「一科一属一種」とは:生物分類学における希少な存在

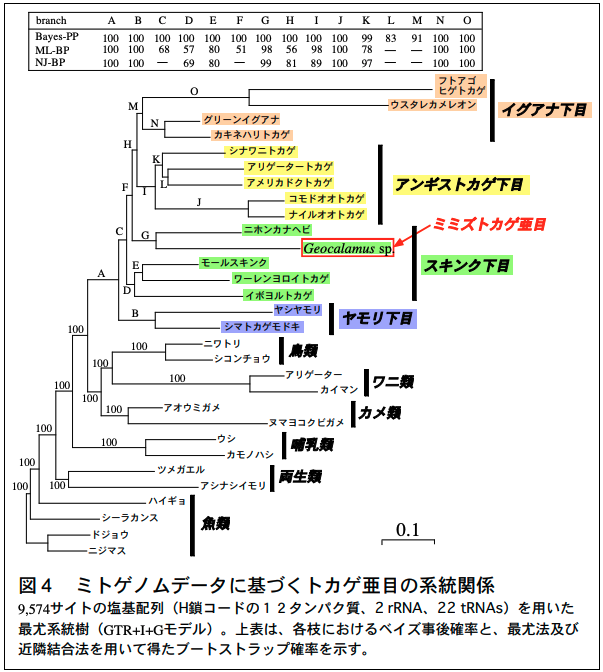

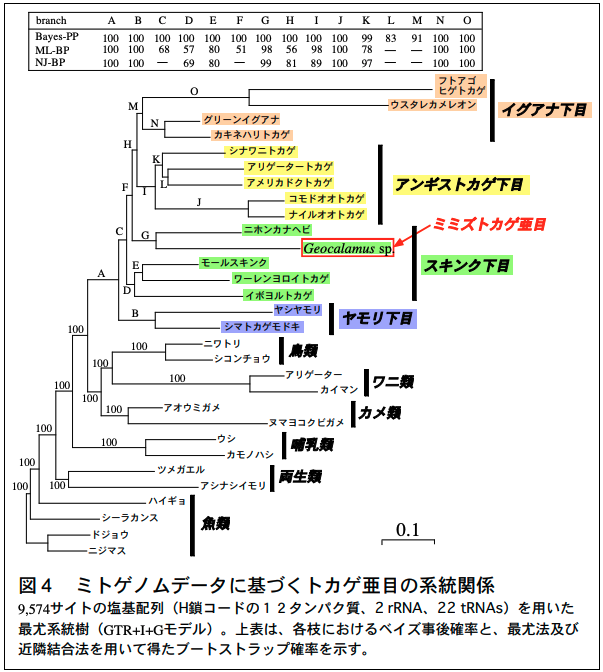

出典:名古屋大学『ミトゲノム解析によるトカゲ類の高次系統関係と分岐年代の解明 熊澤慶伯】

「一科一属一種」とは、ある生物がその科に属する唯一の属であり、さらにその属に含まれる種も一つだけという、分類学上極めて特殊な状態を指します。通常、生物は進化の過程で種分化を繰り返し多様性を獲得するため、ある程度の近縁種が存在するのが自然です。

しかし「一科一属一種」の生物は、その科の中に他の仲間が一切存在しない「ひとりぼっち」の状態なのです。

「一科一属一種」が生まれる理由:進化の偶然と必然

このような特殊な分類状態が生じる主な理由には、地理的隔離、近縁種の絶滅、特殊な環境への適応などがあります。例えば、島や山岳地帯などの隔離された環境では独自の進化が進みやすく、また過去に繁栄した分類群の多くが絶滅し、わずかな種だけが生き残ることもあります。

このような生物は「生きている化石」とも呼ばれることもあり、進化の歴史の名残を今に伝える貴重な存在です。

爬虫類の驚くべき多様性:3億年の進化の歴史

爬虫類は約3億年前に両生類から分かれて進化し、その後急速に多様化しました。現在、世界には1万種以上の爬虫類が存在し、カメ、ワニ、トカゲ、ヘビ、そして唯一現存するムカシトカゲなど、様々なグループに分かれています。

爬虫類は熱帯から寒冷帯、沼地から砂漠にわたる様々な環境に適応し、陸上脊椎動物の中でも特に繁栄してきた動物群です。

爬虫類の分類体系:科・属・種の階層構造

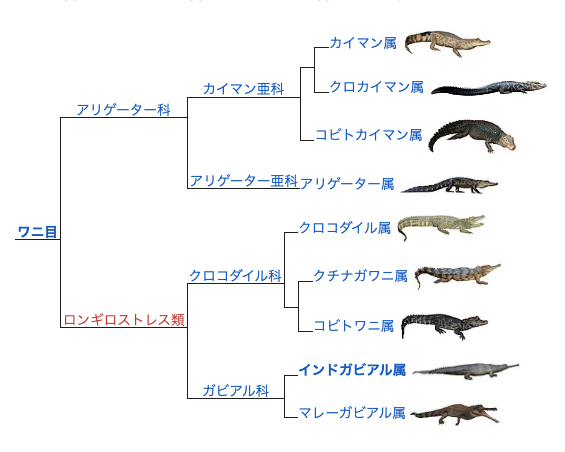

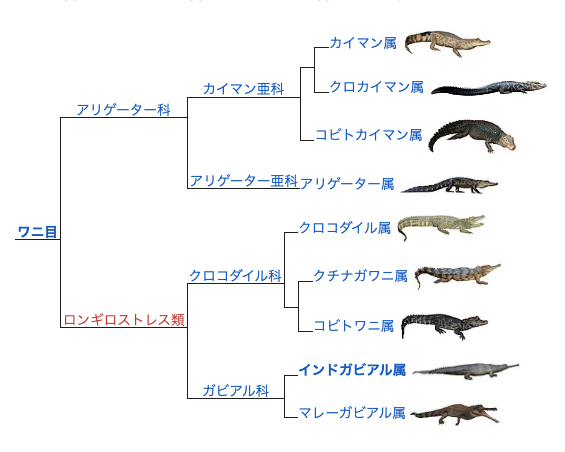

生物分類学では、生物を「界」から始まり「門」「綱」「目」「科」「属」「種」という階層で整理しています。爬虫類の場合、「爬虫綱」の下に「カメ目」「有鱗目」「ワニ目」などの目があり、さらにその下に多数の科が存在します。

「科」の下には「属」、「属」の下には「種」という階層構造になっており、「一科一属一種」はこの階層のすべてが単一である特殊なケースなのです。

絶滅の危機に瀕する爬虫類:世界の21%以上が危機的状況

現在、世界の爬虫類の約21.1%(1,829種以上)が絶滅の危機に瀕していると考えられ、特にカメ類やワニ類は50%以上が絶滅危惧種に分類されています。爬虫類が直面している主な脅威は、農地拡大や森林伐採による生息地の喪失、侵略的外来種の影響、そして人間による持続不可能な狩猟・捕獲などです。

生き物の「減少・絶滅」や「増加」「新種の出現」は、長い地球の歴史の中で繰り返されてきましたが、急速な変化は生態系全体に負担が大きく、また、ある生物種の絶滅はそれまで絶妙なバランスで保たれていた周囲の循環環境に影響を与えます。

それでは、「一科一属一種」の爬虫類たちの中から、まずは絶滅の危機にあるものから見ていきましょう。

分類学について気になる人はこちらもおすすめ👇️

絶滅の危機にある一科一属一種の爬虫類たち

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Baby-leatherback-1』

一科一属一種の爬虫類の中でも、特に深刻な絶滅の危機に直面している種がいます。このような生き物は数千万年から数億年にわたる進化の歴史を背負った「生きた系統」であり、その消滅は単なる一種の絶滅ではなく、科全体の永続的な消失を意味します。

メキシコカワガメ

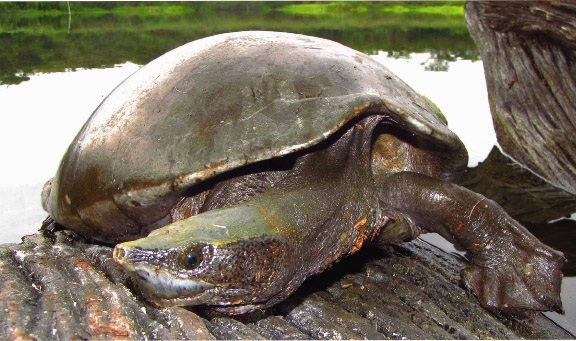

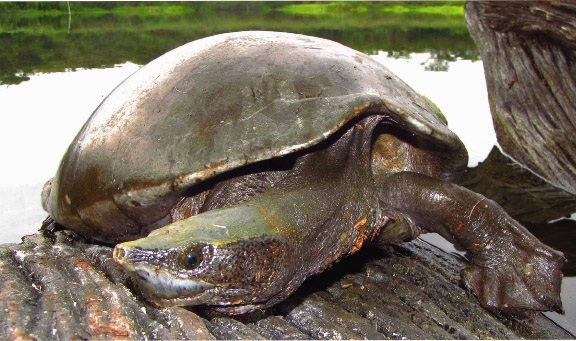

出典:IUCN『Dermatemys mawii, 058』

- 和名: メキシコカワガメ

- 学名: Dermatemys mawii

- 分類: カメ目 メキシコカワガメ科 メキシコカワガメ属

- 分布: 中央アメリカ(メキシコ南東部、グアテマラ、ベリーズ)

- 保護状況: 絶滅危惧IA類(CR)

メキシコカワガメは約8000万年前に他のカメ類から分岐した古代の系統で、かつては北米から中米にかけて広く分布していました。現在は中央アメリカの限られた河川にのみ生息する完全水棲種で、最大甲長65センチメートル、体重約22キログラムに達する大型のカメです。

このカメは完全な水棲種で、産卵以外は一切陸に上がりません。水中で口腔内や総排泄口の粘膜を使った「皮膚呼吸」によるガス交換を行うことができると考えられています。

両生類を思わせますね!

この種が絶滅危機に瀕している最大の理由は、大型で美味とされる肉のための過剰捕獲です。古くからオルメカ文明やマヤ文明の重要なタンパク源として利用されてきた歴史があり、現在でも卵も含めて食用として捕獲され続けています。

大きくて美味しい…

ステラーカイギュウが頭をよぎります。

生息地の破壊や環境悪化に加え、繁殖率の低さと成長の遅さが危機を加速させており、野生個体数の正確な把握すら困難な状況にあります。

オオアタマガメ(リクガメ上科)「絶滅危惧IA類(CR)」

出典:Wikipedia『オオアタマガメ』

- 和名: オオアタマガメ

- 学名: Platysternon megacephalum

- 分類: カメ目 オオアタマガメ科 オオアタマガメ属

- 分布: 中国南部、東南アジア(ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマー、タイ)

- 保護状況: 絶滅危惧IA類(CR)

名前の通り頭部が大きく甲羅に収納できないことで特徴的なオオアタマガメは、かつて甲羅や模様の違いから5つの亜種に分けられる多様性を持つ種でした。しかし、DNAなどの科学的な分析によって、それらはあくまで同じ種の中での地域ごとの「バリエーション(亜種)」の範囲内であることが裏付けられました。

つまり、亜種がいくつか存在しようとも、分類上の「種」としては世界に1種だけであり、オオアタマガメは「一科一属一種」を堂々と名乗ることができる生き物といえます。

オオアタマガメは頭部を甲羅に収納できない代わりに、頭部には強固な骨質の甲板が発達しています。

「鎧とヘルメット」の戦略ということですね!

流れの早いの渓流に住み、尾や爪を使って岩を登り、時には木や低木にも登ることが報告されています。夜行性で臆病ですが、鋭い顎で身を守る独特な習性です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Zolw wielkoglowy』

カメが木登り!!

フルーツを食べることもあり、食後その種子の発芽率が高まることが観察されています。つまり、このカメは森林生態系の維持にも一役買っている可能性があるのです。

特に中国では伝統医学で薬効があるとされ、高値で取引されてきました。この危機的状況を受けて、2013年にワシントン条約で科単位として附属書Iに掲載され、現在では、国際取引が原則禁止されています。

オサガメ

- 和名: オサガメ

- 学名: Dermochelys coriacea

- 分類: カメ目 オサガメ科 オサガメ属

- 分布: 全世界の熱帯・温帯海域

- 保護状況: 危急種(VU)

現存するカメの中で最大種であるオサガメは、最大甲長183センチメートル以上に達する、太古を思わせる海洋の住人です。2013年にIUCNレッドリストの分類が絶滅危惧IA類から危急種に改善されましたが、これは主に北西大西洋個体群の回復によるものです。

深度1,344メートルという、空気呼吸する動物としては極めて深海まで潜る記録を持っています。オサガメの甲羅は、革のように柔らかいのも特徴的です。

オサガメは体温調節能力が高く、北極海近くの冷たい水域でも遊泳できるため、世界で最も広範囲に渡る分布を持つ海亀でもあります。

しかし、太平洋のオサガメの個体数は依然として極めて深刻な状況にあり、東太平洋個体群は3世代で97%、西太平洋個体群も80%減少しています。最大の脅威はマグロ延縄漁による混獲で、クラゲと間違えてビニール袋を飲み込む海洋汚染の影響も深刻です。

マレーシアでは2004年に絶滅が宣言され、メキシコでも1980年代の30,000頭から現在は50頭以下まで激減しています。

スッポンモドキ(スッポン上科)

- 和名: スッポンモドキ

- 学名: Carettochelys insculpta

- 分類: カメ目 スッポンモドキ科 スッポンモドキ属

- 分布: インドネシア(パプア州)、オーストラリア(ノーザンテリトリー)、パプアニューギニア

- 保護状況: 絶滅危惧種(EN)

スッポンモドキは約1億4000万年前から基本的な形態を変えていない「生きている化石」として知られ、ウミガメのような鰭状の前肢を持つ淡水ガメです。口元の「豚の鼻」のような吻(びん)が触覚として発達しており、濁った川底で微小な貝や甲殻類を探り当てるのに役立っています。

この個性的な鼻は、水面から少しだけ出して、水中の甲羅を隠したまま呼吸するのにも役立ちます。

海外では「ブタバナガメ(Pig-nosed turtle)」として親しまれています。

個体数減少の主な要因となっているのは、開発による生息地破壊、水質汚染、植生の変化に加え、食用やペット用の乱獲です。人為的に移入されたアジアスイギュウが産卵巣を踏み荒らすことで繁殖成功率が大幅に低下していると指摘する研究者もいます。

2005年にワシントン条約附属書IIに掲載され、現在はオーストラリアとインドネシアで共同保護プログラムが実施されていますが、密猟と違法取引は依然として続いています。

ワニトカゲ

- 和名: チュウゴクワニトカゲ

- 学名: Shinisaurus crocodilurus

- 分類: 有鱗目 ワニトカゲ科 ワニトカゲ属

- 分布: 中国南東部、ベトナム北東部

- 保護状況: 絶滅危惧種(EN)

ワニトカゲは約1億2000万年前の白亜紀初期から続く古代の系統を代表する半水生のトカゲです。中国南東部とベトナム北東部の涼しい森林地帯にのみ生息し、ワニのような姿から名前が付けられました。

生息地の周辺では、噛みついたら雷がなるまで離さないとされることから「雷公蛇」や、日光浴をしながら数時間も眠っているとされることから「大睡蛇」と呼ばれることもあるそうです。

ワニトカゲは、その名の通り見た目がワニに似ていることから、別の海外の地域では「Chinese Crocodile Lizard(中国のワニトカゲ)」や、「False Crocodile(ニセクロコダイル)」とも呼ばれています。

ダム建設や鉱山採掘などによる生息地破壊が最大の脅威で、毒物や電気を用いた漁法による巻き添え被害も深刻です。さらに、独特な外見からペット用として違法採集される例も後を絶ちません。

この危機的状況を受けて2017年にワシントン条約附属書Iに掲載されました。中国では絶滅危惧動物として最高レベルの保護を受けており、ベトナムでも保護区が設置されていますが、野生個体数は1000頭を下回ると推定されています。

ミミナシオオトカゲ

出典:Wikipedia『ミミナシオオトカゲ』

- 和名: ミミナシオオトカゲ

- 学名: Lanthanotus borneensis

- 分類: 有鱗目 ミミナシオオトカゲ科 ミミナシオオトカゲ属

- 分布: 東南アジア(ボルネオ島)

- 保護状況: 情報不足(DD)※絶滅危惧種相当と推定

ミミナシオオトカゲは1878年に発見されて以来、その神秘的な生態から「聖杯トカゲ」とも呼ばれる幻の爬虫類です。半水生の茶色いトカゲで、真のオオトカゲ類とヘビ類の中間的な特徴を持つことから進化生物学上極めて重要な種とされています。

発見以来ほぼ100年、野外での生息状況が記録されず「幻のトカゲ」と呼ばれていましたが、1994年に再発見されて以来、徐々に生態調査が進んでいます。

ボルネオ島の限られた地域にのみ生息し、夜行性で地中や水辺で生活するため、生態の詳細は長らく謎に包まれていました。近年の森林伐採や開発により生息地が急速に失われており、その希少性からペット用の違法取引も横行しています。

正確な個体数は不明ですが、現在では比較的少数の場所でしか確認されておらず、早急な保護対策が求められています。

比較的状況が安定している一種一属一種の爬虫類たち

出典:WIKIPEDIA COMMONS『Anilius scytale Peru 03』

絶滅の危機にある一科一属一種の爬虫類たちがいる一方で、現在のところ比較的安定した保全状況にある種たちも存在します。これらの生物もまた、数百万年から数千万年にわたる独自の進化の歴史を背負っていますが、幸いにも現在のところは深刻な絶滅の危機には直面していないと考えられます。

それでは、現在比較的安定した状況にある一科一属一種の爬虫類たちを見ていきましょう。

サンゴパイプヘビ(アメリカナミダマシヘビ)

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Coral Cylinder Snake (Anilius scytale) (38530583442)』

- 和名: サンゴパイプヘビ(アメリカパイプヘビ)

- 学名: Anilius scytale

- 分類: 有鱗目 サンゴパイプヘビ科 サンゴパイプヘビ属

- 分布: 南アメリカ(ブラジル、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ボリビア、ガイアナ、仏領ギアナ、トリニダード・トバゴ)

- 保護状況: 低懸念種(LC)

サンゴパイプヘビは南アメリカの熱帯地域に広く分布する半地中性のヘビです。全長60~90センチメートル、最大120センチメートルに達し、赤い体色に40~73本の黒い横帯が入る美しい外観を持ちます。

この鮮やかな体色は、同じ地域に生息する有毒なサンゴヘビ属への擬態と考えられています。上顎骨と下顎骨の関節部にある方骨が非常に短いため口を大きく開けることができず、そのため細長い獲物を選択的に捕食します。

ヘビなのに大きく口があかないとは…!!

主な食物はミミズトカゲ類、アシナシイモリ類、魚類などで、ブラジルでの調査では消化器官内容物の82.5%がミミズトカゲ類でした。繁殖形態は胎生で、妊娠期間4~6か月を経て6~10匹の幼蛇を産みます。

現在のところ南アメリカの広範囲に安定した個体群を維持しており、IUCNレッドリストでは「低懸念種(LC)」に分類されています。

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Dwarf Caiman and False Coral Snake from The Insects of Suriname by Maria Sibylla Merian』

サンゴパイプヘビは外敵に襲われると、頭部を胴体の下に隠して尾を持ち上げる防御行動を取ります。これは頭と尾を間違えさせる巧妙な擬態戦略で、「どちらが頭かわからない」状態を作り出すことで捕食者を混乱させます。

「急所である頭は守り抜く」という戦略ですね!

捕食者の中には急所を狙う習性が強いものもいるので、このような戦略に戸惑う敵は案外多いかもしれません。

フロリダミミズトカゲ

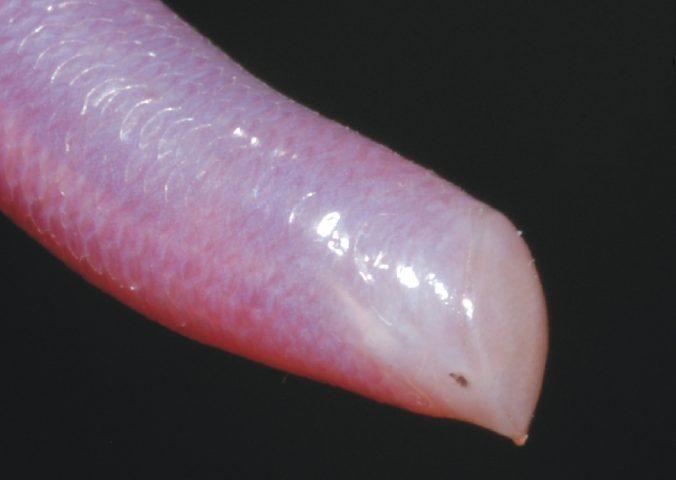

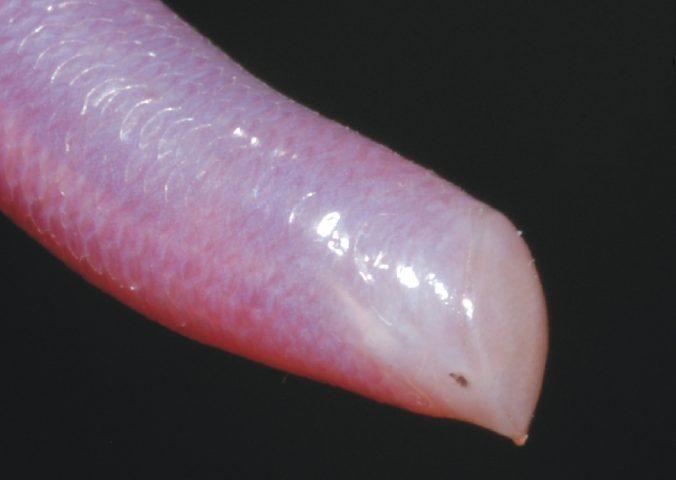

出典:Wikipedia『Rhineuridae』

- 和名: フロリダミミズトカゲ(北米ミミズトカゲ、カミナリトカゲ)

- 学名: Rhineura floridana

- 分類: 有鱗目 フロリダミミズトカゲ科 フロリダミミズトカゲ属

- 分布: アメリカ合衆国(フロリダ州、ジョージア州南部)

- 保護状況: 安定(Stable)

フロリダミミズトカゲは完全な地中性のトカゲで、現在はフロリダ半島とジョージア州南部の限られた地域にのみ生息しています。細身で四肢がなく、平らでシャベルのような鼻を持ち、通常はピンクがかった褐色から灰色をしています。

地中での生活に完全に適応しており、主に砂地に潜む無脊椎動物、特にアリやシロアリを捕食します。 フロリダミミズトカゲは獲物を見つけるために独特な採餌行動を行い、体や頭を規則的に揺らして地中の振動を感知します。

縄張り意識はあまり強くありませんが、オスは他のオスに対してのみ攻撃的な反応を示すという習性も確認されています。

興味深いことに、この科の化石記録は非常に豊富で、約6000万年前の暁新世後期から北米大陸の広い地域で発見されており、かつてはコロラド、ワイオミング、モンタナ、オレゴンまで分布していました。

現在では「ゴンドワナ型分布」※の典型例とされるミミズトカゲ類の中でも、北アメリカに残存する唯一の代表種です。分布域は限定的ですが、その範囲内では安定した個体群を維持しており、特別な保護措置は必要とされていません。

ゴンドワナ型分布🌎️

ゴンドワナ型分布とは、かつて超大陸ゴンドワナ大陸(パンゲアの南半分)を構成していた南アメリカ、アフリカ、マダガスカル、インド亜大陸、オーストラリア、ニュージーランドなどにまたがって同じか近縁の生物群が分布する現象を指します。大陸分裂・移動によって隔絶されたにもかかわらず、地質学的・進化的に同じ系統を保ったまま各地に残存していることが特徴です。

※GONDOWANA=ゴンドワナ大陸、LAURASIA=ローラシア大陸

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Laurasia-Gondwana』

メキシコパイソン

- 和名: メキシコパイソン(メキシコ穴掘りパイソン)

- 学名: Loxocemus bicolor

- 分類: ヘビ亜目 メキシコパイソン科 メキシコパイソン属

- 分布: メキシコ太平洋沿岸、中央アメリカ(グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、コスタリカ)

- 保護状況: 情報不足(DD)

メキシコパイソンは地中性および半地中性の生活様式を持つ中型のヘビです。最大全長1.57メートル、平均的には約91センチメートルに達し、体は太く非常に筋肉質で、穴掘り生活に適応したシャベル状の吻部を持ちます。

体色は通常暗色で白い鱗の斑点があり、興味深いことに脱皮後には全ての色素が消失して一時的に白いヘビになることもあります。DNA解析により、真のニシキヘビ類やサンビームヘビ類に最も近縁であることが判明し、「原始的なヘビ」グループに属することが確認されています。

主な食物は齧歯類(ネズミなど)やトカゲで、地中の昆虫やムカデなどの節足動物も捕食します。繁殖期は3~5月で、一度に3~10個ほどの卵を産卵し、孵化するまで親ヘビがトグロを巻いて保護します。

地中性のため観察や研究が困難ですが、メキシコから中央アメリカの比較的広い範囲に分布しており、現在のところ特別な保護措置は講じられていません。

飼育下では土の中に住む「土飼い」が基本ですが、環境に慣れると給餌の際にひょっこりと頭を出してくれたり、飼い主の足音などの微細な振動を感知して餌をねだるような行動を見せることがあるそうです。

エンバンメクラヘビ

出典:EDGE『Madagascar blind snake Xenotyphlops grandidieri』

- 和名: エンバンメクラヘビ(マダガスカルメクラヘビ)

- 学名: Xenotyphlops grandidieri

- 分類: ヘビ亜目 エンバンメクラヘビ科 エンバンメクラヘビ属

- 分布: マダガスカル島北部

- 保護状況: 情報不足(DD)

エンバンメクラヘビは白亜紀にマダガスカル島がインドから分離した後、他のメクラヘビ類から独立して進化した古代の系統です。マダガスカル島の固有種で、体長はミミズほどの大きさで、半透明のピンク色の鱗を持ちます。

この見た目でヘビ!!

出典:EDGE『Madagascar blind snake Xenotyphlops grandidieri』

特徴的な大きな円形に近い吻鱗と、単一の大きな肛門鱗を持ち、この鱗は側面から見ると垂直に近く「ブルドーザー」のような外観を呈します。100年以上にわたって模式標本と曖昧な産地情報「マダガスカル」からのみ知られていましたが、現在では北部マダガスカルのアンツィラナナ周辺の沿岸部に分布することが確認されています。

マダガスカル島が地殻変動でインドから分離したとき、祖先のエンバンメクラヘビ科とメクラヘビ科が分岐しました。

メクラヘビ科は世界中に分散したのに対し、エンバンメクラヘビ科はマダガスカルに取り残された形で進化した珍しい例です。

海岸線の森林や低木地帯の柔らかい砂質土壌に穴を掘って生活しており、内部構造では気管肺がなく、未拡張の気管膜を持つという独特な特徴があります。マダガスカル島の固有種として地理的に隔離され、またその生活様式から見つかりにくいこともあり、現在のところ特別な脅威は報告されていません。

惜しくも「一科一属一種」ではない爬虫類たち

世の中には「一科一属一種」に惜しくも該当しない爬虫類たちもいます。これらの種は、わずかに仲間がいるなどの理由で「一科一属一種」の条件を満たさないのですが、その希少性や特異性は何ら劣るものではありません。

ここでは、中でも注目したい「惜しくも一科一属一種ではない爬虫類」たちを見ていきましょう。

マダガスカルヨコクビガメ

出典:Wikipedia『マダガスカルヨコクビガメ』

- 和名:マダガスカルヨコクビガメ

- 学名:Erymnochelys madagascariensis

- 分類:カメ目 ヨコクビガメ科 マダガスカルヨコクビガメ属

- 分布:マダガスカル島西部の河川や湖沼

- 保護状況:絶滅危惧ⅠA類(CR)

マダガスカルヨコクビガメは、マダガスカル固有の大型淡水ガメで、甲長は最大46cmに達します。水中生活に特化しており、魚や貝、水草を食べ、産卵以外ではほとんど陸に上がりません。

このカメは属では唯一の種ですが、ヨコクビガメ科にはアフリカや南米などに多様な仲間が存在します。そのため「一科一属一種」とはならないのです。

下顎に髭のような突起を持つのが特徴で、まれに二本髭の個体もいます。これは水中での感覚器として働いていると考えられています。

出典:関西レプタイルプロ『マダガスカルヨコクビガメ(狂気の真実)』

ヨコクビガメの仲間は、首を横にたたむ形で甲羅に収納します。

ハラガケガメ(Claudius angustatus)

出典:Wikipedia『ハラガケガメ』

- 和名:ハラガケガメ

- 学名:Claudius angustatus

- 分類:カメ目 ドロガメ科 ハラガケガメ属

- 分布:メキシコ南部、グアテマラ、ベリーズ

- 保護状況:低懸念(LC)

ハラガケガメは、体長18cmほどの小型のカメで、腹甲が小さく「腹掛け」※に見えることから名が付きました。強いアゴで獲物を捕らえ、乾季には泥に潜って休眠する習性があります。

腹掛け※

腹掛け(はらがけ)は、日本の伝統的な衣服の一種で、主に祭礼の際に着用されることで知られています。

金太郎がつけているあれです→♦️

胸から腹部を覆うエプロン状の形をしており、紐を背中で交差させて身につけます。前面に設けられた大きな物入れ(ポケット)は「どんぶり」とも呼ばれ、財布や小物を収納するのに重宝されてきました。

その起源は、職人などが衣服の汚れを防いだり、道具を入れたりするために用いた作業着の一部とされています

獲物を捕らえるときは首を一気に伸ばして噛みつく「ストライク・フィーディング」を行い、小さい体に似合わぬ迫力があるそうです。

(気性が強そうですね…)

属では唯一の存在ですが、ドロガメ科には複数の属があるため「一科一属一種」ではありません。

ボルネオカワガメ(Orlitia borneensis)

出典:Wikipedia『ボルネオカワガメ』

- 和名:ボルネオカワガメ

- 学名:Orlitia borneensis

- 分類:カメ目 イシガメ科 ボルネオカワガメ属

- 分布:スマトラ島・ボルネオ島の大河川

- 保護状況:絶滅危惧ⅠA類(CR)

ボルネオカワガメは、アジア最大級の淡水ガメで、甲長は80cmを超えることもあります。雑食性ですが、顎の力が非常に強く、他のカメをも捕食してしまうことがあるほどです。

飼育下ではあまりに気性が荒いため、他のカメと一緒に飼うことができません。

(飼育向きとは言えないかも…)

属では唯一の種ですが、イシガメ科には数多くの仲間が含まれているため、「一科一属一種」にはなりません。現在は農地開発や河川改修による生息地破壊、食用目的の乱獲により個体数が激減しており、2013年には野生個体の輸出割当が0とされました。

ムカシトカゲ目(トゥアタラ)

出典:Wikipedia『ムカシトカゲ目』

- 和名:ムカシトカゲ

- 学名:Sphenodon punctatus

- 分類:ムカシトカゲ目 ムカシトカゲ科 ムカシトカゲ属

- 分布:ニュージーランドの一部の島々

- 保護状況:軽度懸念(LC)

ムカシトカゲは、「生きた化石」と呼ばれるトカゲで、2億年以上前から大きな変化をせず生き延びてきました。特殊な「第三の眼(頭頂眼)」※を持ち、低温でも活動できる珍しい爬虫類です。

また、体温が低くても活動でき、摂氏5度でも動くことができます。

ムカシトカゲの第三の目※

ムカシトカゲは頭頂部に「第三の眼」と呼ばれる頭頂眼を持っており、これは光の明暗を感知して概日リズムの調節に役立っています。

第三の目!!(カッコイイ…)

しかし、ムカシトカゲにはもう1種「ギュンタームカシトカゲ」が存在するため、「一科一属一種」ではありません。ギュンタームカシトカゲは通常種よりもさらに希少で、オリーブ色の体色に黄色い斑点があり、IUCNレッドリストでは危急種(VU)に分類されています。

動物園の個体「ヘンリー」は111歳で初めて繁殖に成功し、大きな話題となりました。

111歳というだけで驚きですが、その年齢で初めて生殖に成功するなんて…

私たちよりもずっと時間がゆっくり進んでいるのかもしれませんね

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Henry at Invercargill』

現地での呼び名は「トゥアタラ」です。

クック船長がニュージーランドに上陸したとき、マオリ族の族長は「体長は約2.5m、身体の幅は人間と同じぐらい、地下の洞窟に住み、人間を襲って食べてしまう」と説明したそうです。

(事実とは異なりますね)

サンビームヘビ科

- 和名:サンビームヘビ

- 学名:Xenopeltis unicolor ほか

- 分類:ヘビ目 サンビームヘビ科 サンビームヘビ属

- 分布:東南アジア一帯

- 保護状況:低懸念(LC)

サンビームヘビは、その名の通り虹色に輝く美しい鱗を持つヘビで、地中や落ち葉の下に潜みながら暮らします。幼蛇のときだけ首に白い帯模様があり、成長とともに消えていきます。

サンビームヘビも、尾を立てる特徴的な防御行動を取ることでも知られています。

サンビームヘビ属には2〜3種が含まれているため、「一科一属一種」にはなりません。

クロカイマン (Melanosuchus niger)

- 和名:クロカイマン

- 学名:Melanosuchus niger

- 分類:ワニ目 アリゲーター科 クロカイマン属

- 分布:アマゾン川流域

- 保護状況:ワシントン条約附属書Ⅰ(国際取引規制種)

クロカイマンは、最大全長5mにもなる、アリゲーター科最大の種です。夜行性で魚から大型哺乳類まで捕食する生態系の頂点捕食者です。

個体数が減った時期、天敵を失ったカピバラが増えすぎて農作物に被害を与えるなど、生態系バランスに影響を与えたというエピソードも有名です。属では唯一ですが、アリゲーター科には他のワニ類が含まれるため、「一科一属一種」にはなりません。

やっぱり生態系のバランスは大切ですね!

ガビアル科 (Gavialidae)

出典:Wikipedia『インドガビアル』

- 和名:インドガビアル/マレーガビアル

- 学名:Gavialis gangeticus, Tomistoma schlegelii

- 分類:ワニ目 ガビアル科

- 分布:インド亜大陸北部、東南アジア

- 保護状況:絶滅危惧ⅠA類(CR)/絶滅危惧(EN)

ガビアル科は、細長い口吻を持ち、魚食に特化したワニたちです。また、ワニの中では最も水生傾向が強く、陸上に出るのは日光浴と砂州での巣作りの時のみです。

インドガビアルの細長い吻には110本もの鋭い歯があります。インドガビアルのオスは鼻先に「グーラ」と呼ばれる突起を持ち、繁殖期には共鳴器のように使って鳴き声を響かせます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Gharial (Gavialis gangeticus) female head』

インドガビアルとマレーガビアルの2種が現存しており、どちらも絶滅の危機に瀕しています。

どちらも絶滅の危機に瀕していますが、2種が存在するため「一科一属一種」の条件は満たしません。

生命の歴史を未来へ:生物多様性保全の重要性

「一科一属一種」の爬虫類は、生命の驚くべき多様性と、その裏側にある厳しい現実を教えてくれます。彼らは、数千万年から数億年にわたる進化の歴史を一身に背負った、まさに「生きた系統」です。

その存在は、単なる珍しい生き物ではなく、地球の生命の壮大な記録を今に伝える貴重な伝達者なのです。しかし、その多くが絶滅の危機に直面しており、その原因のほとんどが人間の活動にあるという事実を、私たちは真摯に受け止めなければなりません。

科学が照らす希望と直面する現実

「一科一属一種」に当たる種の絶滅は、その科全体の永続的な消失を意味します。地球の生物多様性というかけがえのない財産から、太古から続いてきた一つの系統が永久に失われてしまうのです。

一方で、最新の研究では、従来は単独行動と考えられてきたメキシコカワガメに、群れで移動する様子が初めて確認され、カメの社会性理解に大きな転機をもたらしました。このような発見は、希少種の生き物の生態が新たに解明されるという希望と同時に、適切な対策を行わなければ、種の行動生態の全貌を理解する前に絶滅してしまう危険性を再確認させられます。

国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストによると、現在までに4万7000種以上の生物が絶滅危惧種に登録され、爬虫類では1,846種が絶滅危機に分類されています。この数字は、私たちが種の消滅と共に、数億年にわたる進化の歴史をも失おうとしているいることを示唆しています。

多角的な視点から見る保全の課題と展望

一科一属一種の爬虫類保全は、単なる種の保護を超えた多角的なアプローチが求められています。オサガメの保全では、2024年に日本の大村海岸で産卵数が過去2番目の多さとなる一方、太平洋個体群は依然として97%減少という危機的状況にあります。

この対照的な状況は、地域別の保全戦略の重要性を示しています。

また、生き物の保全には、先進国の技術・資金支援、途上国における代替生計手段の提供、消費国での需要削減、そして地域コミュニティとの協働がとても重要です。インドネシアでのタイマイ保全では、地域住民と連携した保護活動により、2023年に約21万匹のタイマイと1万6000匹のアオウミガメを海に帰すことができました。

このような成功事例は、国や研究機関の活動だけでなく、地域社会の協力が保全の鍵であることを物語っています。

私たちにできること、そして考えるべきこと

科学的知見の蓄積、国際協力の深化、そして一人ひとりの意識の変革により、これらの貴重な生命を次の世紀に引き継ぐことは決して不可能ではありません。あなたの小さな一歩が、地球の生物多様性を守る大きな力となるのです。

自然の大きなバイオリズムの前では、人類はか弱い存在なのかもしれません。しかし、例えば現在の環境破壊が人為的なものなら、その力を逆のベクトルに向けることだって可能なのではないでしょうか?

「一科一属一種」の生き物をもっと知りたい人には、こちらもおすすめ👇️

【広告】この記事は「SWELL」というWordPressテーマで執筆しています。有料ですが買い切りなので、長く快適にブログを続けたい人にはおすすめですよ!👇️

参考・引用

名古屋大学『ミトゲノム解析によるトカゲ類の高次系統関係と分岐年代の解明 熊澤慶伯】

NATIONAL GEOGRAPHIC『野生のカメが群れで行動する、初の証拠、定説覆す驚きの報告』(2023年9月)

TURTLE SURVIVAL ALLAIANCE『Species Spotlight: Central American River Turtle』(2023年10月)

EDGE『Central American River Turtle』

アクア・トト ぎふ『オオアタマガメのトレーニング』(2017年4月)

EDGE『Pig-nosed Turtle Carettochelys insculpta』

EDGE『Chinese Crocodile Lizard Shinisaurus crocodilurus』

The Reptile Database『Rhineura floridana (BAIRD, 1858)』

EDGE『Madagascar blind snake Xenotyphlops grandidieri』

NATIONAL GEOGRAPHIC『New Blind Snakes Found, Help Explain World Domination』(2010年4月)

SerpentReseach.com『The ancient blindsnake family Xenotyphlopidae becomes monotypic』(2014年1月)

IUCN『Xenotyphlops grandidieri』

Wikipedia『Xenotyphlops grandidieri』

Zoological Museum Hamburg『Rhineura floridana (BAIRD, 1858)』

IUCN『Xenotyphlops grandidieri』

Wikipedia『Madagascan big-headed turtle』

EDGE『Madagascar Big-headed Turtle Erymnochelys madagascariensis』

Nhan Dan『Phát hiện loài rắn lạ có màu sắc óng ánh ở Việt Nam』

Zoological Museum Hamburg『Loxocemus bicolor COPE, 1861』

小笠原マルベリー『2024年シーズン、アオウミガメ産卵始まる(’24/4月中旬)』(2024年4月)

コメント