記事内に配置している注釈(主に専門用語などの解説)一覧です。

※極力、あいうえお順に整理していますが、多少の前後はご容赦ください。

あ行

アニマルウェルフェア(Animal Welfare、動物福祉)🐾🐮

アニマルウェルフェア(Animal Welfare)とは、「動物が自分の置かれた環境にうまく対処できている状態」を意味し、科学的証拠に基づいて評価される概念です。国際獣疫事務局(WOAH)は、動物が健康で、快適で、十分な栄養を得ており、安全で、本来の行動を表現でき、痛み・恐怖・苦痛といった不快な状態にないことを良好な福祉の条件としています。

評価の枠組みとして、1960年代に英国で確立された「5つの自由(Five Freedoms)」が国際的に広く用いられてきました。これは、飢え・渇き・恐怖・苦痛からの自由、そして正常な行動を表現する自由を保障するものです。

しかし近年では、「ただ苦痛がない」だけでなく「喜びや快適さといった前向きな感情体験」をも重視する「5つの領域モデル(Five Domains Model)」が発展しています。このモデルは、栄養・環境・健康・行動の4つの物理的領域が、5つ目の「精神状態」に影響を与えるという考え方で、動物の主観的な幸福感を総合的に評価します。

日本では農林水産省が2023年7月に畜種別のアニマルウェルフェア飼養管理指針を公表し、国際基準(WOAHコード)に準拠した取り組みを推進しています。

出典:アニマルウェルフェア畜産協会 ‐ 家畜の健康と快適な暮らしのしるし(2025年4月)

アレロパシー🌷🌿※

アレロパシーとは、植物が根や葉などから化学物質を出し、周囲の植物の発芽や成長を抑えたり促したりする現象。雑草防除や害虫予防にも応用される。「他感作用」とも呼ばれる。

安定同位体解析🧪📊

自然界に存在する炭素や窒素などの元素には、原子番号は同じでも質量がわずかに異なる「安定同位体」という兄弟のような存在があります。例えば炭素では、通常の¹²Cより少し重い¹³Cが、窒素では通常の¹⁴Nより重い¹⁵Nが一定の比率で自然界に存在しています。

安定同位体解析とは、生物の組織内に含まれるこれらの「重い同位体」と「軽い同位体」の比率(δ¹³Cやδ¹⁵N値と表記)を超高精度の質量分析計で測定し、その生物の栄養源を追跡する手法です。

この手法が優れているのは、生物が栄養を摂取する際に「同位体分別」という現象が起きるためです。具体的には、光合成をする植物はRuBisCOという酵素を使ってCO₂を固定する過程で、軽い¹²Cを好んで取り込み、¹³Cは相対的に少なく取り込みます。

この「選別のクセ」は、生物ごと、過程ごとに異なるため、組織に蓄積した同位体の比率は、その生物が「何から栄養を得たか、どのような栄養摂取経路を辿ったか」を示す、いわば「食生活と栄養摂取の痕跡」となるのです。

出典:京都大学 ‐ 安定同位体生態学の簡単な解説

例えば、光合成をしない菌従属栄養植物の組織から測定される¹³C値や¹⁵N値が、地表の腐葉土のパターンではなく、むしろ菌類や菌類の先にある樹木のシグナルと一致することが科学的に証明されました。従来の観察眼だけでは決してわからなかった、地下に広がる「見えない栄養の流れ」を、同位体という「目に見えない指紋」によって可視化することに成功したのです。

他にも以下のような、安定同位体解析により、それまでの定説が覆された事例はあります。

1. アサリの食性:陸由来有機物 → 海洋植物プランクトン選択

干潟のアサリは豊富な陸由来有機物を主食としているという通説に対し、δ¹³C分析により、実際には海洋植物プランクトンを選択的に摂食していることが判明しました。

2. 菌従属栄養植物の栄養源:腐葉土分解 → 菌類ネットワーク経由の樹木依存

100年以上「腐生植物」と呼ばれ、腐葉土を直接分解していると信じられていた光合成をしない植物が、実際には菌類を介して生きた樹木から栄養を得ていることが証明されました。

3. ネアンデルタール人の食性:雑食・魚食説 → 大型草食獣の肉食専門

高いδ¹⁵N値から淡水魚や雑食と解釈されていたネアンデルタール人の食性が、アミノ酸別同位体解析により、実際には大型草食動物の肉を主食とする頂点捕食者であったことが判明しました。

4. 菌根ネットワークの役割:二者間共生 → 複数樹木間の双方向炭素移動

菌根共生は「植物と菌類の一対一の関係」と考えられていましたが、安定同位体トレーサーにより、複数の樹木が菌糸ネットワークでつながり、季節によって炭素の流れる方向が変化する動的システムであることが明らかになりました。

5. 窒素循環:死後の土壌分解経由 → 生きた菌根ネットワーク経由の直接移行

マメ科植物が固定した窒素は死後に土壌を通じて他の植物に供給されると考えられていましたが、δ¹⁵N分析により、生きている間に菌根ネットワークを通じて直接他の植物へ移動していることが証明されました。

6. 食物網構造:直線的階層モデル → 複雑な非線形ネットワーク

栄養段階ごとにδ¹⁵N値が一定の割合で増加する「階層的食物連鎖」モデルが標準とされていましたが、多様な生態系での同位体解析により、実際の栄養移行はより複雑で非線形的であることが判明しました。

Wiley Online Library – 15N and 13C natural abundance of two mycoheterotrophic orchids

日本生態学会 – 琵琶瀬川河口干潟産のアサリの安定同位体比分析

Max Planck Institute – Neandertals’ main food source was definitely meat

Nature Plants – Mycoheterotrophy in the wood-wide web

Wikipedia – Mycorrhizal network

水産総合研究センター – 貝塚出土アサリ貝殻の安定同位体比からみえること

PNAS – Isotopic evidence for the diets of European Neanderthals

イエネコ(Felis catus)放し飼いのリスク🐈⬛⚠️🐈️

放し飼いのネコは、生態系、公衆衛生、ネコ自身の福祉、そして地域社会という多面的なリスクをもたらします。

ネコは可愛いだけでなく、肉食獣でハンターなのです。

生態学的リスク

- 鳥類の捕食: 世界的に年間数十億羽の野鳥がネコに殺されている

- 小型哺乳類の減少: ネズミ、リス、ウサギなどの個体数への影響

- 両生類・爬虫類への被害: トカゲ、カエルなどの在来種の捕食

- 生態系の撹乱: 特に島嶼部では在来種の絶滅リスクが高い

- 「恐怖の景観」効果: ネコの存在だけで野生動物の行動が変化し、繁殖成功率が低下

- 在来種との競合: 食物資源や生息地をめぐる競争

生態学的には、国際自然保護連合(IUCN)が「世界最悪の侵略的外来種」の一つに指定するほど、野生動物への影響が深刻です。米国だけで年間24億羽の鳥類と223億匹の哺乳類を捕食し、世界全体では2,084種もの野生動物がネコに狙われています。

特に島では、63種の絶滅にネコが直接関与したと報告されています。また、猫の存在そのものが野生動物に「恐怖の景観」を生み出し、鳥類の繁殖や採餌行動を阻害することで、植物の受粉や森林再生にまで悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。

ネコは満腹でも狩りをする本能があり、飼い猫であっても放し飼いにすると任官平均数十から数百匹の小動物を捕殺します。

この行動が、地域の生態系へ新刻な影響をもたらします。

公衆衛生面でのリスク

公衆衛生面では、トキソプラズマ症などの人獣共通感染症を媒介し、特に妊婦や免疫不全者にリスクをもたらします。また、他人の敷地での糞尿被害、猫アレルギーを持つ人への配慮不足、ノミ・ダニの拡散なども問題となります。

ネコ自身のリスク

ネコ自身にとっても放し飼いは危険です。完全室内飼育のネコが平均12~18年生きるのに対し、放し飼いネコはわずか2~5年と寿命が3分の1以下に短縮します。

さらに、

- 交通事故

- 感染症(ネコエイズ・ネコ白血病など)

- 他の動物との喧嘩

- 虐待や毒餌の被害

- 迷子のリスク

など、多くの危険に晒されます。

飼い主・地域社会のリスク

その他にも、以下のような不利益につながるリスクがあります。

- 近隣トラブル: 糞尿、鳴き声、庭荒らしによる苦情

- 所有者責任: 他人の財産(車、庭など)への損害

- 野良猫の増加: 不妊去勢していない場合、望まれない繁殖

- 動物愛護法違反の可能性: 適切な管理義務を果たしていないとみなされる場合も

- 地域猫活動への悪影響: TNR(捕獲・不妊去勢・返還)活動の妨げ

一方で、完全室内飼育+環境エンリッチメント(キャットタワー、窓辺での観察、十分な遊び時間)により、ネコは安全で充実した生活を送ることができ、野生動物への影響も防げます。国際的な動物福祉団体や獣医学会も、室内飼育または安全なネコ専用の屋外囲い(キャティオ)での飼育を強く推奨しています。

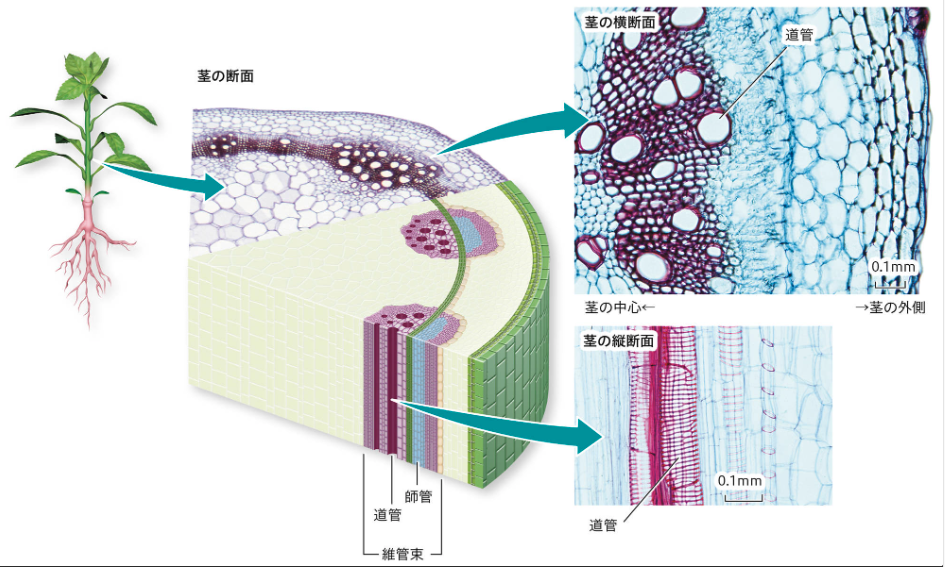

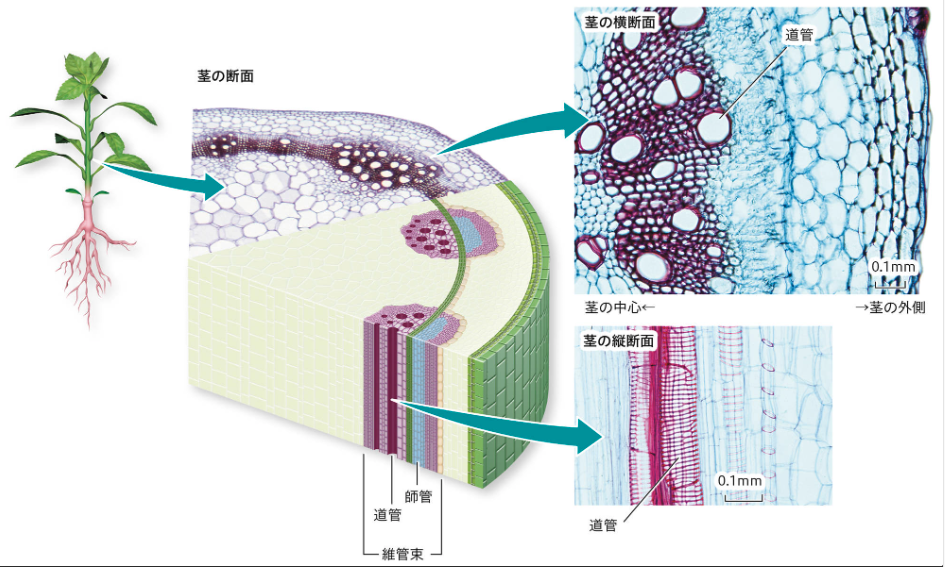

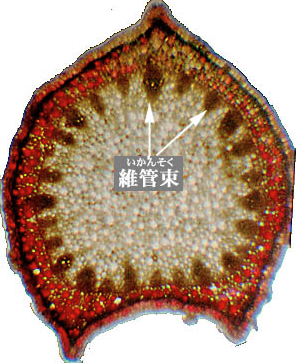

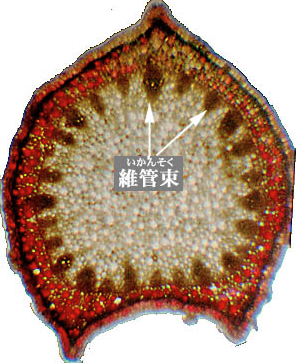

維管束(いかんそく)🌿💧

維管束(いかんそく)は、植物の根や茎、葉に通っている、水や栄養分を運ぶための「パイプ」のような組織です。維管束は「道管(どうかん)」と「師管(しかん)」という二つの細い管からなっており、道管は根から吸い上げた水と土の中の栄養を上へ運び、師管は葉で作られた栄養分を下へ運びます。

出典:学校図書 ‐ 道管と師管

これら多数の道管と師管が集まった部分を、それぞれ「木部(もくぶ)」「師部(しぶ)」と呼びます。茎の断面を観察すると、維管束が小さな穴(道管)として見えることがあり、茎を太らせるために木部と師部の間には「形成層(けいせいそう)」という細胞分裂の活発な層が存在します。

出典:神戸大学 ‐ 専門的な言葉の詳しい解説 維管束 いかんそく

また、葉では維管束が筋状に走っており、これが「葉脈(ようみゃく)」として目に見える構造です。植物全体に水と栄養を効率よく届けるため、欠かせない組織です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Starr 041211-1365 Unknown pteridophyte

参考・引用

生き物の変態🦋

変態とは、動物が成長過程で体の形や構造、生活様式を大きく変化させる現象のことです。

両生類の変態🐸

カエルやイモリなどの両生類は、水中で生活するオタマジャクシ(幼生)から、陸上でも生活できる成体へと劇的に変化します。オタマジャクシは魚のようにエラで呼吸し尻尾で泳ぎますが、変態によって肺呼吸になり、手足が生えて尻尾が消失します。

その他の生き物の変態

昆虫も代表的な変態動物で、チョウは卵→幼虫(イモムシ)→さなぎ→成虫という完全変態を行います。海の生き物では、ウニの幼生は左右対称の形をしていますが、成体では放射相称(中心から放射状)の体型に変わります。

これらの変態は、幼生期と成体期で異なる環境や食べ物を利用できるという生存戦略の一つで、限られた資源を効率的に使い分けることができるのです。

遺伝子撹拌(いでんしかくはん)🧬

遺伝子撹拌(いでんしかくはん)とは、本来は別々に進化した集団が交雑し、地域ごとの遺伝的な個性が失われる現象です。

たとえば、地域ごとに特色のある「ふるさとの味」のお味噌を、一つの樽で混ぜ合わせてしまうようなものです。

一度混ざってしまうと、もとに戻すには途方もなく大変な作業です。(二度と戻らないこともあります。)

アユだけでなく、メダカ、ホタル、などでこの問題は深刻化しています。この撹拌により、それまでその地域の環境に適応してきた個体群の病気への抵抗力が弱まるなど、種の存続を脅かす原因になっています。

出典:国立環境研究所 - 侵入生物データベース 日本の外来生物 魚類 アユ

他の地域からの生き物の大規模な放流はもちろんのこと、飼っていた生き物を安易に自然へ放すことは、その土地の貴重な宝物である生物多様性を破壊してしまう行為なのです。生き物たちの「ふるさと」と繊細な自然の循環とバランスを守るため、私たちは細心の注意を払う必要があります。

参考・引用

環境省 ‐ メダカ(不適切な保全活動による遺伝的多様性の攪乱(遺伝的多様性については全ステップ共通を参照))

Spaceship Earth ‐ 外来種が引き起こす問題は?危険といわれる動物や植物とは?外来種の動物一覧を紹介!原因や対策を解説!(2025年9月)

遺伝的多様性(genetic diversity)🧬

遺伝的多様性(genetic diversity・genetic variation)とは、同じ種の中でも個体ごとに遺伝子の構成が異なることを指します。人間の顔や性格が一人ひとり違うように、動物や植物も色・形・大きさ・病気への強さなど、さまざまな個性を持って生まれます。この多様性は、環境の変化や病気の流行があっても、一部の個体が生き残って種全体の絶滅を防ぐ「リスク管理システム」の役割を果たしています。

出典:WIKIMEDIA COMONS – Ruditapes philippinarum

しかし現代では、この貴重な多様性が急速に失われる「遺伝的浸食(genetic erosion)」が深刻な問題です。

農業では高収量の品種だけが大規模栽培され、地域に適応してきた在来品種が消えつつあります。FAOの2025年報告書によれば、世界の食料の60%がわずか9種類の作物に依存し、農家が育ててきた品種の6%が絶滅の危機にあります。

野生動物でも、生息地の分断化により個体数が減少すると、近親交配が増えて遺伝的多様性が失われ、環境ストレスへの耐性が低下するという負の連鎖が起きています。

生物多様性条約(CBD)の2022年クンミン・モントリオール生物多様性枠組みでは、初めて野生種と家畜種の両方の遺伝的多様性の維持・管理・回復が国際目標に明記されました。遺伝的多様性を守ることは、気候変動に強い農業システムの構築、食料安全保障の確保、そして持続可能な社会の実現に欠かせない要素なのです。

参考・引用

FAO – Third Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (2025年3月)

New Phytologist – Crop genetic erosion: understanding and responding to loss of crop diversity (2021年10月)

環境省 ‐ 昆明・モントリオール生物多様性枠組

Spaceship Earth ‐ 遺伝的多様性が生まれる仕組みは?なぜ多様性が必要か?身近な事例や問題点を要約して解説(2025年7月)

遺伝子水平伝播🧬

遺伝子水平伝播(いでんしすいへいでんぱ)とは、遺伝子が親から子へ「垂直」に伝わる(遺伝)のとは違い、個体間や異なる種の間で「水平」にコピー&ペーストされる現象です。つまり、遺伝子の鋳型が他の生物に直接移され、機能する、という極めて異例な進化メカニズムなのです。

特に細菌(バクテリア)の世界では日常的に行われており、細菌はこの現象を通じて、他の細菌や異なる微生物から有用な遺伝子を「借用」しています。これが、抗生物質が効かなくなる「耐性遺伝子」を仲間同士で交換し合う主な手段となり、医療現場では「スーパーバグ(超耐性菌)」が急速に蔓延する深刻な問題を引き起こしています。

ヘビからカエルへの遺伝子水平伝播

2024年、日本の研究チームが驚くべき発見を報告しました。ヘビに特徴的な「BovB」という動く遺伝子が、被食者であるカエルに飛び移っていたのです。通常、捕食者から被食者への遺伝子移動など考えられませんが、この現象は世界中で少なくとも42回起きており、特にマダガスカルでは過去5,000万年間に14回以上も発生しています。

出典:広島大学 ‐ 【研究成果】ヘビの遺伝子がカエルに飛び移る?−寄生虫が仲介する遺伝子水平伝播のパンデミック−(2022年4月)

研究により、この仲介者はヘビとカエルの両方から吸血する寄生虫(ヒルなど)であることが判明しました。寄生虫が「遺伝子の運び屋」として機能し、異なる動物間で遺伝子を媒介しているのです。

さらに興味深いのは、アフリカからマダガスカルに移住したカエルが、移住後に初めてこの遺伝子を獲得したことです。これは人間がマラリアに感染した地域に移住する仕組みと極めて似ており、高等動物間の遺伝子水平伝播が風土病と同じメカニズムで広がる可能性を示唆しています。

出典:広島大学 ‐ 【研究成果】ヘビの遺伝子がカエルに飛び移る?−寄生虫が仲介する遺伝子水平伝播のパンデミック−(2022年4月)

細菌にとっては、突然変異を待たずに急速に進化できる強力なメリットですが、人類にとっては医療や農業上の大きな脅威となります。一方、

- 寄生植物ラフレシアが吸器を通じて宿主から遺伝子を盗む

- アブラムシが菌類から色素合成に必要な遺伝子を獲得

- 苔が水中から陸上へ進出する際に原核生物から重要な遺伝子を受け取る

など、生物の進化に大きな影響を与える現象として注目されています。

これは、進化は「親から子へ」という垂直の流れだけでなく、「種を超えた水平の流れ」によっても形作られているという、従来の進化論を書き換える発見なのです。

参考・引用

理化学研究所 ‐ イネ科の宿主から寄生植物へ、核内遺伝子が水平伝播する現象を発見-寄生植物が、栄養源に加えて遺伝子も宿主植物から獲得-(2010年5月)

松井 一彰 ‐ 微生物生態系における細菌の遺伝子水平伝播現象(2015年8月)

Wikipedia – Horizontal gene transfer

Nature Communications – Widespread impact of horizontal gene transfer on plant colonization of land

EBSCO Research Starters – Lateral gene transfer

PMC (PubMed Central) – Lateral gene transfer between prokaryotes and eukaryotes

PMC (PubMed Central) – Horizontal gene transfer between bacteria and animals

Royal Society Publishing – Horizontal gene transfer in evolution: facts and challenges

イリシウム(誘引突起)💡

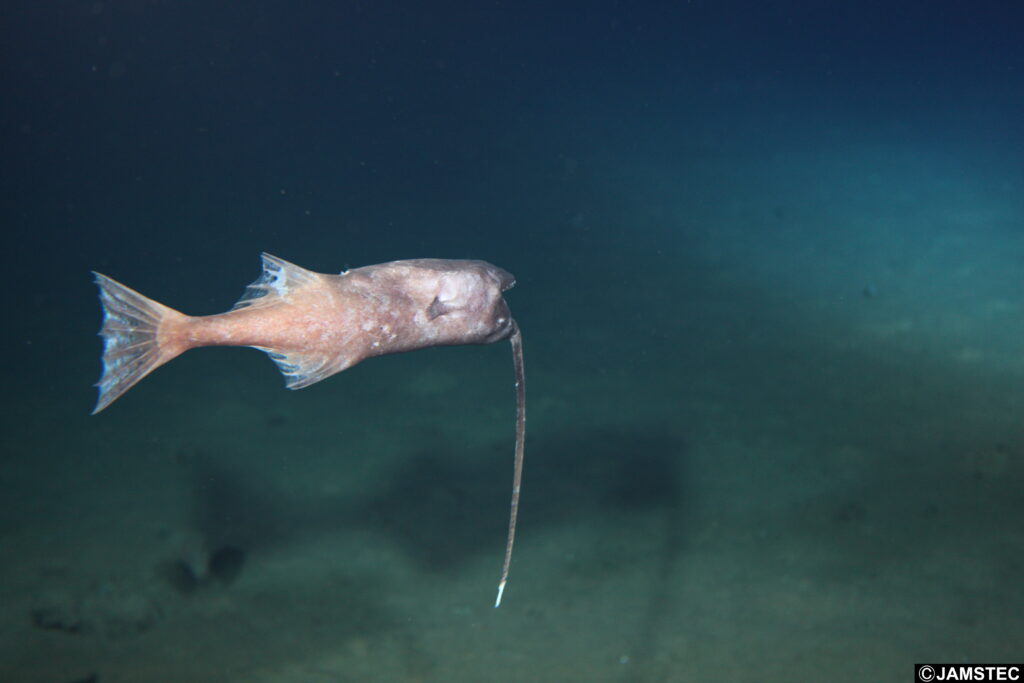

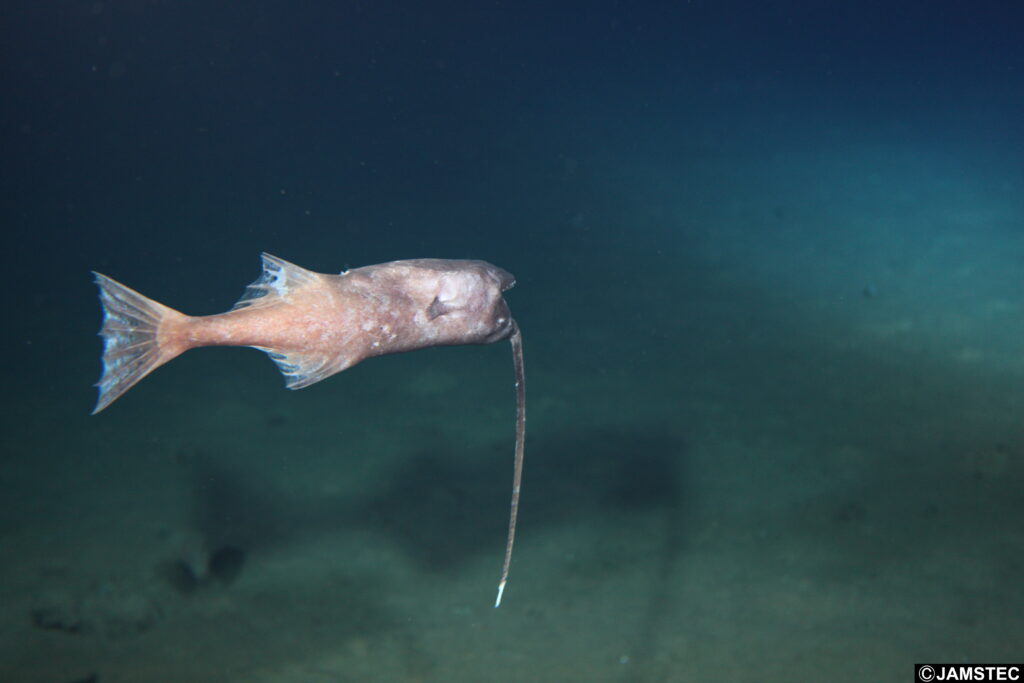

「イリシウム(誘引突起)」とは、主に深海1000メートル以下の暗闇に住むアンコウの仲間が持つ、獲物をおびき寄せるための「釣り竿」のような特殊な器官です。海外では、ラテン語で竿を意味する「Illicium」と呼ばれます。

これは背ビレの一部が変化したもので、先端にはエスカ(疑似餌)と呼ばれる発光器がついています。深海の暗闇でこのエスカを発光バクテリアで提灯(ちょうちん)のように光らせ、好奇心で近づいてきた小魚などを、大きな口で一瞬にして丸呑みにしてしまいます。

この狩りは、ほとんど動かずに効率よく狩りができる究極の省エネ戦法です。チョウチンアンコウやミツクリエナガチョウチンアンコウなどが、特に有名です。

出典:JAMSTEC ‐ Gigantactinidae Boulenger, 1904 シダアンコウ科

隠蔽種🔍️

隠蔽種とは、見た目や生息地がそっくりでも、遺伝子を調べるとまったく別の種だった生き物のこと。昔は「同じ種」と思われていた個体群が、新しいDNA解析技術で別の種と判明する例が次々と見つかっています。

これにより、両生類の本当の多様性が以前よりもずっと高いことがわかってきました。隠蔽種の発見は、生物分布や進化の歴史を正しく知る手がかりになります。

ウォータースペース(水代)💧※

鉢の縁から土の表面までの空間のこと。

水やり時、水が溢れるのを防ぎ土への浸透を助ける。

この空間に水が溜まる程度が水やりの目安にもなる。

鉢の深さに対し1割~2割程度確保する。

ウシのゲップ(環境への影響)🐮💨

メタンは大気中での寿命がCO₂よりも短い一方で、100年間の影響を比較すると地球を暖める力はCO₂の約28倍も強力です。そのため、排出量自体は少なくても、CO₂換算(CO₂e)にすると極めて大きな影響力を持ちます。

ウシ1頭 vs 自動車1台

乳牛1頭が1年間にゲップなどで排出するメタンは、CO₂換算で約2.8トンに達します。これは、日本の一般的なガソリン乗用車が年間1万km走行した際に排出するCO₂(約2.3トン)とほぼ同等か、それ以上の温室効果をもたらす計算です。

つまり、ウシ1頭のゲップによる環境負荷は自動車1台分に匹敵すると言えます。

畜産業全体 vs 運輸部門全体

FAOの報告によれば、世界の畜産業が排出する温室効果ガスは、人間活動による総排出量の約14.5~17%を占めています。この割合は、世界中の自動車、航空機、船舶などを合わせた運輸部門全体の排出量とほぼ同規模です。特にウシ由来のメタンは畜産業排出量の大部分を占め、2022年のEUでは農業部門のメタン排出の67%が牛の腸内発酵によるものでした。

対策の進展

この課題に対し、メタン排出を抑制する飼料添加物の開発、堆肥管理の最適化、低メタン系統の育種選抜などが進められています。実際、EUでは2000~2019年の間に牛乳1リットルあたりのメタン排出を17%削減することに成功しました。

ウシが4つの胃で草を発酵させる反芻は自然な生理現象ですが、世界で約13億頭という飼育規模を考えると、地球規模での気候変動対策として畜産由来メタンの削減は避けて通れない課題となっています。

別の記事では、プロバイオティクス※によって、ウシの腸内環境を改善することで。メタン産生菌を減少させ、さらに仔牛の飼料効率が向上したことが報告されています。

※プロバイオティクス:腸内の健康をサポートするために摂取する「生きた有益な微生物」のこと

出典:九州大学 ‐ 好熱菌を黒毛和種仔牛に投与!仔牛の生産性の向上と環境負荷の低減の実現(2022年3月)

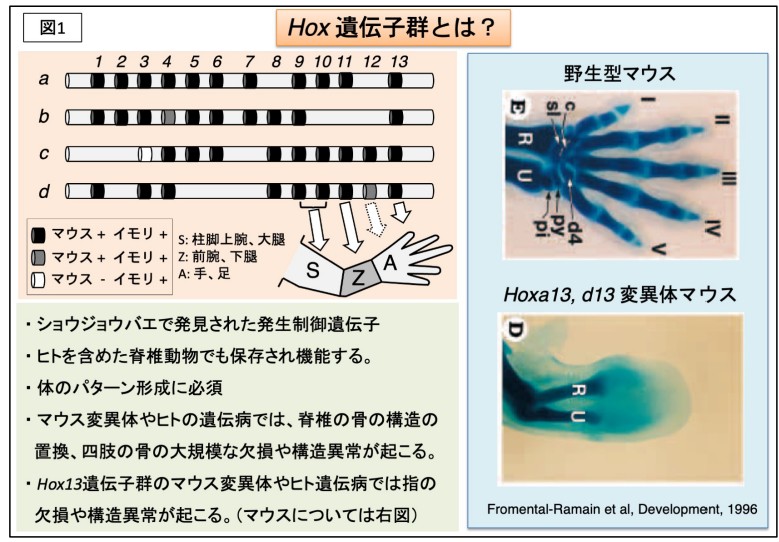

Hox13遺伝子🧬

Hox13遺伝子は、動物の体の「設計図」の一部で、手足やヒレの最も先端部分の形づくりを指令する役割を担っています。哺乳類の指と魚類の鰭条(きじょう)の形成に共通して働くため、ヒレから四肢への進化の謎を解く鍵となる遺伝子として知られています。

APG分類体系🌸※

APG分類体系とは、世界中の植物学者が協力し、主にDNA情報にもとづいて構築した、現代における被子植物(花を咲かせる植物)の分類システムです。従来のような花や葉の形といった見た目だけでなく、DNAに刻まれた進化の歴史を直接読み解くことで、より正確な血縁関係を明らかにします。

この体系では、共通の祖先から進化した子孫すべてを含むグループ(単系統群)のみを認めるのが大きな特徴です。新しい発見があるたびに更新され(2023年現在、最新版はAPG IV)、植物の「真の家系図」を描き出し続けています。

エルニーニョ南方振動(ENSO)🌎️※

太平洋赤道域で起こる海水温と大気圧の変動現象。通常時より海水温が高くなる「エルニーニョ」と低くなる「ラニーニャ」が 2〜7 年周期で発生し、世界各地の気候に大きな影響を与える。エルニーニョ時には日本で冷夏・暖冬、ラニーニャ時には猛暑・厳冬になりやすい。ENSOは独自の2〜7年周期を持ちながら、同時に太陽の11年周期による「調整」を受けているという、二重の周期性を持つ複雑なシステム。

か行

海洋大循環(熱塩循環)🌎️🌊

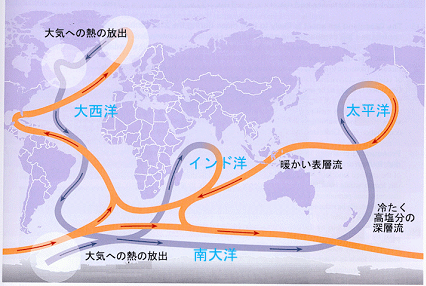

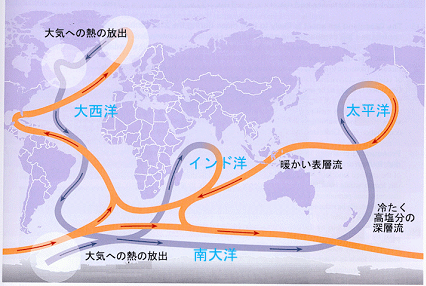

海洋大循環(熱塩循環)とは、グリーンランド沖や南極の冷たい海で、冷えて重くなった海水が海底深くまで沈み込み、約1000年以上かけて世界中の海をゆっくりと巡る壮大な流れのことです。 この循環は、赤道の熱を極地へ運んだり、二酸化炭素を深海に閉じ込めたりして、地球全体の気温を穏やかに保つ「巨大なエアコン」のような役割を果たしています。

もし温暖化で氷が溶け、真水が増えて海水が軽くなると、この沈み込みが弱まり、世界の気候が急激に変わってしまう恐れがあるため、科学者たちが厳重に見守っています。

出典:気象庁 ‐ 深層循環の変動について

※海洋の循環を表層と深層の二層で単純化したもので、青い線は深層流、赤い線は表層流を示す

参考・引用

気象庁 ‐ 深層循環の変動について

北海道大学 ‐ 海の変化から浮かび上がる、近い未来の地球の姿(2016年2月2日)

東京大学 ‐ 海洋の大循環 -何がそれを決めているのか-

家畜化症候群🐕🐾

家畜化症候群は、異なる動物種が人と暮らすようになったときに共通して現れる「形・行動・生理」の変化群を指します。典型的な特徴は、

- 体や脳のやや小型化

- 垂れ耳や巻き尾

- まだら模様の毛色

- 短い鼻面

- 攻撃性の低下

- 繁殖期の延長

などで、イヌ、ネコ、ブタ、ウシ、ヒツジ、ニワトリなど多くの家畜で観察されています。これらの形質は個別の遺伝子だけでなく、発生段階やホルモン、神経や色素細胞の発生経路が連鎖的に変わることで同時に現れることが多いと考えられます。

出典:WIKIMEDIA COMONS – Bulle le Chihuahua Poil Long

2014年に提唱された「神経堤細胞仮説」では、胚の神経堤細胞の移動や分化の変化が多様な形質を同時に生む仕組みとして説明されていますが、この仮説は有力な説明の一つである一方、全ての観察を説明する決定打ではないと最近の研究で指摘されています。

ロシアのベリャーエフ/トルート(キツネ育種)実験は、人への「温和さ」だけを選んだ結果、数世代で垂れ耳や尾の変化が出た実例としてよく引用され、行動選択が身体形質に波及することを示しました。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Renard polaire

家畜化症候群の(人間視点からの)メリットは、人間に扱いやすい個体が得られ、集団飼育や労働・食料供給が安定する点です。しかし、このデメリットとして、野生での生存力低下や認知機能の変化、遺伝的多様性の減少、疾病感受性の変動、人間中心の生態系改変なども問題提起たれており、保全や畜産管理ではこれらを科学的に評価・対処する必要があります。

現在の研究課題は、どの形質が直接選択された結果で、どれが副次的に現れたのかを分け、その遺伝学的・発生学的基盤を実証することです。

参考・引用

RUSSIA BEYOND – シベリアの遺伝学研究者はどのようにしてキツネをペットにしたのか?(2020年8月)

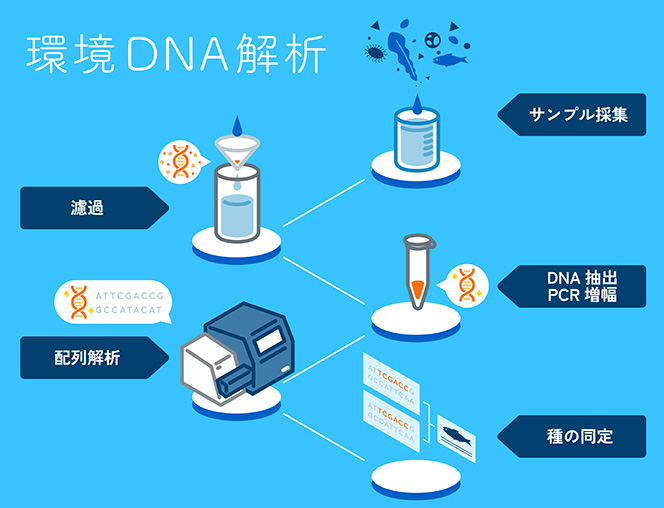

環境DNA🧬

環境DNA(eDNA)とは、生き物が皮膚や鱗(うろこ)、糞などから水中や土壌中に放出した遺伝子の断片のことです。まるで生き物たちが残した「見えない足跡」のようなもので、この微量のDNAを分析することで、実際に生き物を捕まえたり見つけたりしなくても、そこにどんな種類の生き物がいるのかを知ることができます。

「バケツ一杯の水から、そこに住む魚の種類がわかる」と表現されるほど画期的な技術で、従来の目視調査や捕獲調査に比べて非侵襲的(生き物を傷つけない)かつ効率的な生物多様性の調査手法として世界中で注目されています。2025年には海洋研究開発機構(JAMSTEC)らの研究チームが、深海2000メートルの海水からダイオウイカのDNAを検出することに成功するなど、技術の応用範囲は急速に拡大しています。

この技術により、生物保護は「問題が起きてから対応する」段階から「変化を予測して先回りする」段階へと大きく転換しつつあります。

神戸大学 ‐ 深海の謎を解き明かす革新的な手法の開発(2025年4月)

変動海洋エコシステム高等研究所 ‐ Cheryl Ames教授が共同で率いる国際研究課題が研究助成プログラムOcean Shotに採択(2025年6月)

還元進化(reductive evolution)📉

還元進化(かんげんしんか)は、生物が進化の過程で、特定の器官や遺伝子、機能などを失い、よりシンプルな体つきになることです。これは、効率を追求してエネルギーコストを節約する、積極的で合理的な「適応」戦略の一つです。

代表的な例として、光のない洞窟に住む魚(ブラインドケーブ・カラシン)が目を失う代わりに他の感覚を発達させたり、宿主の栄養に頼る寄生動物(サナダムシなど)が自らの消化管を失ったりしています。全寄生植物が光合成の遺伝子を失うのも、この還元進化の顕著な例です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Astyanax jordani SeaDonuts1

微生物の世界ではさらに極端な例が見られます。アブラムシの体内に共生する細菌ブフネラ(Buchnera aphidicola)は、自由生活から共生生活へ移行する際に、遺伝子を元の約4分の1(約56万塩基対)にまで縮小させました。これにより、膨大なエネルギーを節約できますが、同時に柔軟性が失われ、宿主なしでは生きられなくなります。

人間にも還元進化の痕跡があります。尾てい骨(尾椎骨、コッキックス)や虫垂(ちゅうすい)は、かつて祖先ではより大きな機能を持っていました。クジラの骨盤も、陸上の祖先が持っていた後ろ脚の名残で、現在では生殖に関連する筋肉の付着点として限定的な機能を持つだけです。

還元進化は、不要なコストを削減できるメリットがある一方、環境変化への対応力(柔軟性)が失われるデメリットもあります。

⚠️ 「退化」との違いと用語の注意点

「退化」という言葉は、しばしば「劣るようになった」という否定的な(価値判断の)意味合いで使われます。しかし、生物の進化に「優劣」はありません。

還元進化は、環境に適応した結果として機能を失う合理的な「変化」です。そのため、科学の世界では価値判断を含まない「還元進化」や「後退進化」という言葉を使うことが推奨されます。また、「痕跡器官(vestigial organ)」は、かつて機能していたが現在は元の機能を失った器官を指し、還元進化の結果として生じたものです。

吉田 聡子, 白須 賢 ‐ ストライガのゲノム解析から見えてきた寄生植物の進化(2020年)

Biology Insights – Buchnera and Aphids: Symbiosis, Genomics, and Co-evolution

Wikipedia – Human vestigiality

The Scientist – What Does the Appendix Do?

PMC (PubMed Central) – A Glimpse Towards the Vestigiality and Fate of Human Appendix

Academia.edu – Reductive Genome Evolution In Buchnera Aphidicola

完全変態🐛🦋

完全変態は、卵→幼虫→蛹→成虫という4段階を経る昆虫の生活史で、チョウ、カブトムシ、ハチ、ハエなど現生昆虫種の約80〜85%がこの方式を採用しており、昆虫の繁栄の最大の要因とされています。

反対にバッタ、カマキリ、トンボなどは「不完全変態」の昆虫で、蛹にならず羽化します。

羽化は昆虫が成虫になることを意味します。

(一部、ミノムシのメスのように成虫になっても幼虫の姿のままのものも存在しますが…)

完全変態の最大のメリットは、幼虫と成虫が異なる環境や食料を利用できることで、親子間の競合を避けられる点です。例えば、チョウの幼虫は葉を食べて成長に専念し、成虫は花の蜜を吸って繁殖活動に集中できます。

出典:Wikipedia ‐ 完全変態

一方、蛹の段階では動けず、外敵への防御力がほぼゼロという大きなリスクを抱えます。また、多くの組織で古い細胞が分解され、新たな細胞や構造が分化するため、膨大なエネルギーと時間が必要です。

出典:オオムラサキセンター ‐ オオムラサキを知ろう オオムラサキの一生

不完全変態(バッタやトンボなど)は蛹期がなく、幼虫の期間も常に動いて食べられるため、リスクは低いものの、親子で同じ資源を奪い合う可能性があります。化石記録や分子時計解析から、完全変態は古生代後期に起源を持つ可能性が示唆されており、この戦略が昆虫の多様化と繁栄の鍵となりました。

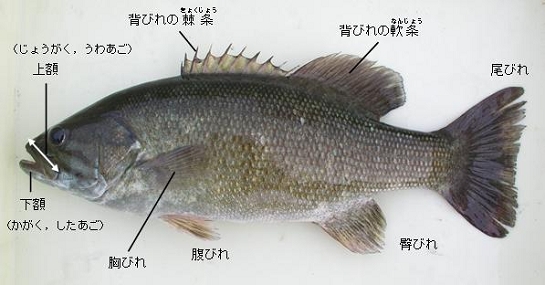

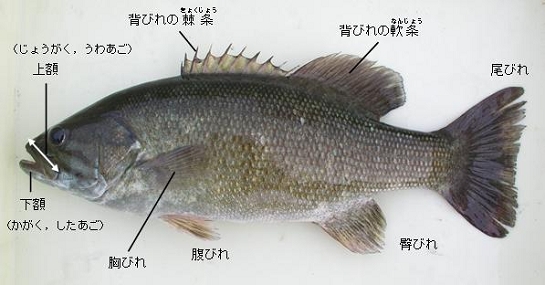

鰭条(きじょう)🐟

鰭条(きじょう)は、魚のヒレを支える骨または軟骨の細い梁(やなぎ状の支架)で、鰭膜(ひれの膜部分)を張る役割をしています。鰭条は、棘条(きょくじょう:硬く尖ったもの)と、軟条(なんじょう:しなやかなもの)に分かれ、水中でのヒレの強度や操作性を調整します。

出典:茨城県 ‐ About of gyoganchou 種の配列について

この軽くてしなやかな構造のおかげで、ヒレをうちわのように広げたり閉じたり、波打たせたりと器用に動かすことができます。一方で、体重を支えるほどの強さはないため、海底を歩くような動きには適していません。

以下のように特殊な鰭条をもつ魚もたくさんいます。

アンコウ

背ビレの第1棘条が、獲物をおびき寄せるための釣竿状の誘引突起(エスカ)に変化している。

出典:沼津港水族館 ‐ 疑似餌もそれぞれ(2018年12月)

シロギス

体側に並ぶ30本以上の長い鰭条で、砂地でのホバリングに優れる。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Sillago japonica Kagoshima

カサゴ

棘状に硬化した前鰭条が外敵から身を守る役割を果たす。

出典:Wikipedia ‐ フサカサゴ科

ハリセンボン

鰭条の一部が棘状に変化し、膨らんだ体を鋭く防御。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Pufferfish (Butete)

エイ

胸鰭全体が拡大し、鰭条を含む平板状の翼で海底を滑るように移動。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – 2015 01 Koh Lanta 24 looks bit grumpy (16609112332)

ウナギ

小型の軟骨性鰭条が多数並び、細長い体をしなやかに曲げる。

オニオコゼ

背鰭の第1鰭条が毒棘として発達し、捕食者を牽制する

ギンポ

胸鰭鰭条が独立して発達し、岩場で「歩行」のような動きを行う。

出典:鶴岡市立加茂水族館 ‐ ギンポ

トラフザメ

胸鰭鰭条が先端で扁平化し、海底に吸着して止まることが可能。

ブラウン・ゴーストナイフフィッシュ(Brown ghost knifefish)

腹側の長大な鰭条を多数持ち、それを使ってリボン状に泳ぐ。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Brownghostknifefish2

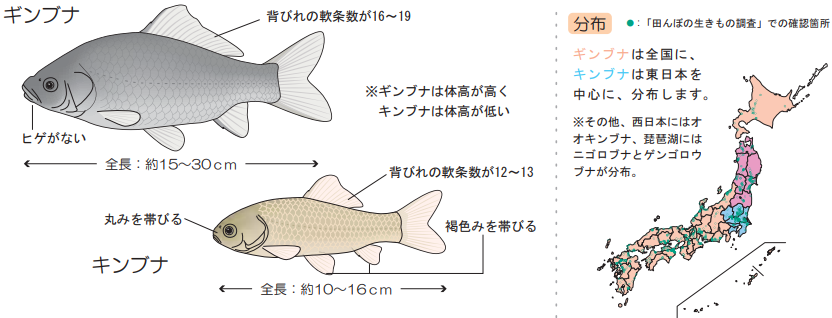

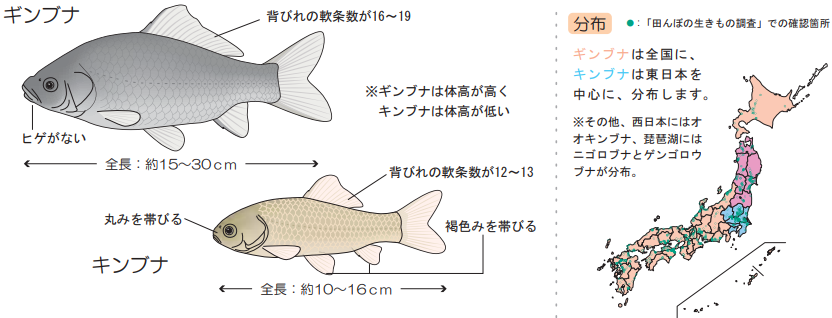

フナ属魚類(例:マダイなど)

背鰭や胸鰭などで棘条と軟条を組み合わせた鰭条を持ち、分類・識別に使われる(「鰭式」に数えられる)

出典:農林水産省 ‐ フナ類

菌糸ネットワーク(菌根菌ネットワーク)🕸️🍄

森の地面の下には、きのこやカビの仲間が作る「菌糸(きんし)」という細い糸が、まるで見えないクモの巣のように広がっています。この菌糸どうしはお互いにつながり合い、多くの木や草の根と結びつきます。その仕組みを「菌根菌ネットワーク」または「ウッドワイドウェブ」と呼びます。

菌類は土の中の栄養分や水分を集めて植物に送り、植物はそのお返しに自分が作った栄養(ブドウ糖など)を菌類に渡します。菌糸を通じて、木どうしや違う植物どうしが、お互いに栄養や情報をやりとりしたり、病気の木に力を貸したりすることもあるとわかってきました。

植物も種を超えた助け合いをすることがあるのですね!

このような地下のネットワークは森の健康や生物の多様性を支える大切なしくみです。

出典:JSTサイエンスポータル – 森林生態系を支える菌根菌ネットワーク

形態学的停滞⏱️

「形態学的停滞(けいたいがくてきていたい)」とは、ある生き物のグループが、何百万年もの間、ほとんど姿を変えずに存在し続ける現象です。たとえば、シーラカンスやカブトガニ、植物のイチョウなどが有名で、これらの種は数千万年~数億年前の化石と現在の姿がほとんど変わりません。

では、なぜそんなにも長い年月でも、姿が変わらないのでしょうか?その理由としては、彼らが非常に安定した環境で、生存に最適な「完成されたデザイン」を早々に手に入れたため、それ以上大きく変わる必要がなかったからだと考えられています。

このような種のリスクは、遺伝的な変化が少ないため、もし環境が急激に変化した場合、新しい状況に適応できずに絶滅するおそれが高いことです。この状態は、平均的な形質が最も有利になる「安定化選択」が、長期間働き続けた結果と解釈されます。

系統樹🌳

系統樹(けいとうじゅ)とは、生き物たちの「家系図」のようなもので、進化の歴史の中で種がどのように分かれてきたのかを樹木のように表した図です。枝の分かれ目が共通の祖先にあたり、枝と枝が近いほど、生物同士が近い親戚関係にあることを示します。

出典:東京薬科大学 ‐ 動物の進化系統樹 山岸 明彦

かつては骨格や見た目の比較が中心でしたが、現在はDNA(遺伝情報)の解析が主流となり、より客観的な関係性を探れるようになりました。この系統樹は生命38億年の壮大な物語を読み解くための地図であり、新しい発見によって今もなお枝葉が更新され続けています。

出典:松井 求 ‐ 分子系統解析の最前線

出典:WIKIMEDIA COMMMONS – Phylogenetic Tree of Life-ja

系統分類学🧐🧬

系統分類学(けいとうぶんるいがく)とは、生物を単に見た目の特徴で分けるのではなく、ダーウィンの進化論に基づき、その「進化の歴史」と血縁関係(系統)を再現するように仲間分けする学問分野です。

この学問では、化石記録や体のつくり、そしてDNA情報などを手がかりに、生物たちがどの共通祖先から、どのような順番で分かれてきたのかを探ります。そして、ある共通の祖先から進化した子孫すべてを含む「一族まるごと」のグループ(単系統群)を、唯一の自然なまとまりと見なします。

専門家はさらに、系統樹の枝の長さを分析することで、種が分かれた年代や関係性の深さを定量的に解析することもあります。この方法により、私たちは生物間の真のつながりを解き明かせるだけでなく、生物多様性の起源を理解し、保全すべき対象の優先順位を科学的に判断することも可能になるのです。

系統分類学と関連分野の関係

まず、基本となる2つの分野の関係です。

系統学 (Phylogenetics) 🔬: 生物たちが進化の過程でどのように枝分かれしてきたか、その歴史や血縁関係を探る研究です。例えるなら、アルバムを作るために、正確な家系図を作成する調査にあたります。

分類学 (Taxonomy) 📝: 生物を命名し、グループ分けする活動そのものを指します。例えるなら、家族の写真を整理して、名前のラベルを貼り、アルバムを作るプロジェクト全体のことです。

系統分類学は、この2つを統合するものです。「系統学(家系図の調査)で明らかになった進化の関係を、分類学(アルバム作り)の体系に正しく反映させるべきだ」という考え方、そのものを指します 。

分岐分類学(クラディスティクス)との関係

分岐分類学は、系統分類学を実現するための、現代における中心的かつ厳密な手法です。

その最大の特徴は、家系図における「枝分かれの順番」だけを絶対的な基準とすることです。進化のスピードや、見た目がどれだけ大きく変化したかは考慮しません。ある共通祖先から分かれた子孫は、全員まとめて一つのグループ(単系統群)と見なします。これは、純粋に血縁関係だけをたどる、非常に客観的なルールです。

進化分類学との違い

進化分類学は、系統分類学が主流になる前に用いられていた、伝統的で少し考え方の違うアプローチです。

進化分類学も家系図を尊重しますが、枝分かれの順番に加えて「その後の進化の度合い」も評価に含めます。例えば、「鳥類は恐竜の家系から分かれた親戚だが、翼を得て空を飛ぶなど、あまりに大きく姿を変えたので、別の独立したグループとしてアルバムに載せよう」と考えるのが進化分類学です。

一方、系統分類学(分岐分類学)は、「たとえ姿が大きく変わっても、鳥は恐竜の家系の一員なのだから、アルバムでも同じページに収めるべきだ」と考えます。ここに両者の大きな違いがあり、主観が入りやすい進化分類学に代わって、より客観的な系統分類学が現代の主流となりました。

グネツム類🌿※

裸子植物の一群で、グネツム属・ウェルウィッチア属・マオウ属の3属を含む。被子植物に似た形態を持つが、分子系統解析では針葉樹類に近縁と判明している。熱帯から砂漠まで幅広く分布し、ウェルウィッチア(奇想天外)のように極限環境に適応した種も存在する。進化の過程で独自の特徴を獲得した「生きた化石」として、植物進化研究の重要な対象となっている。

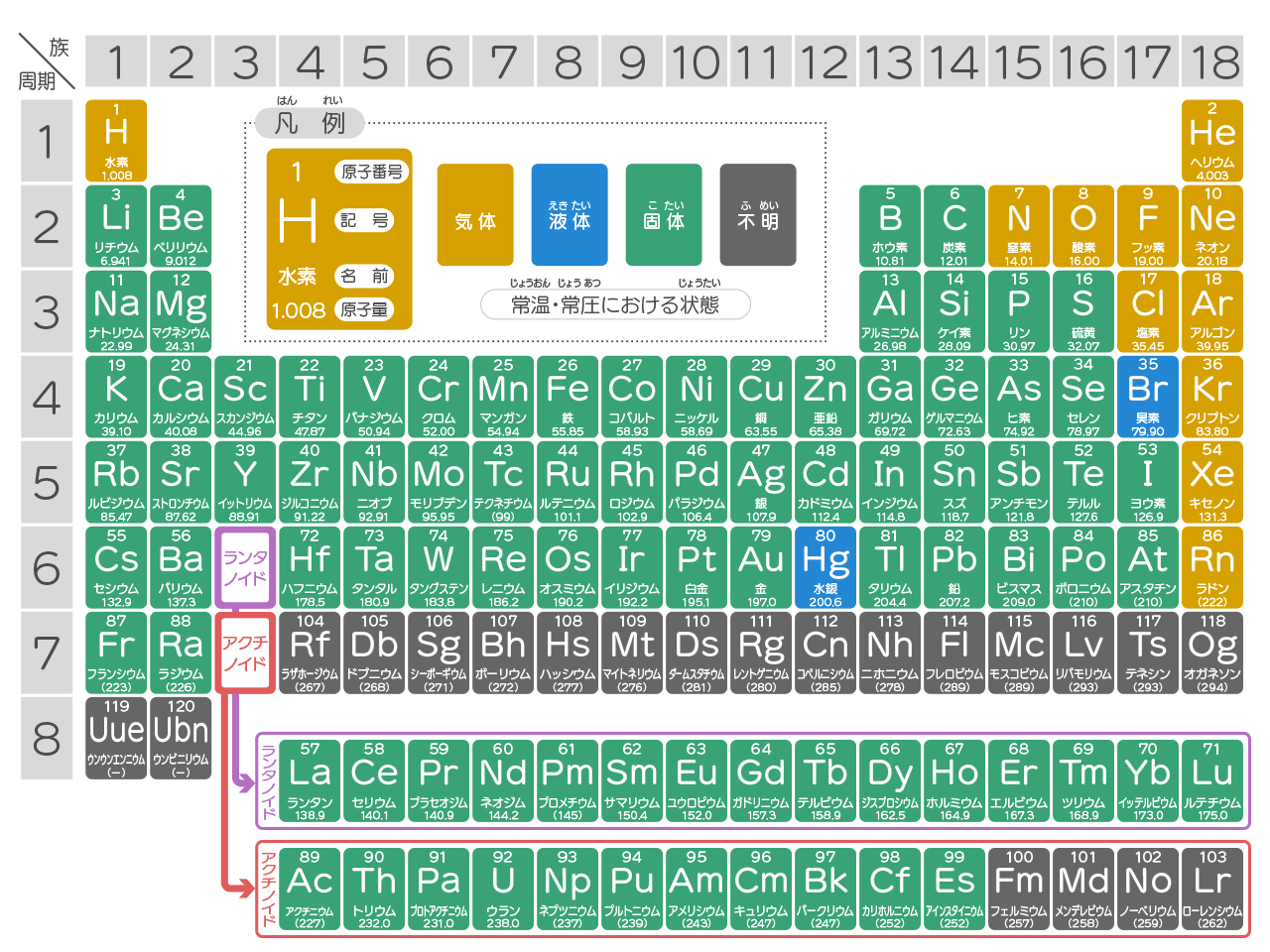

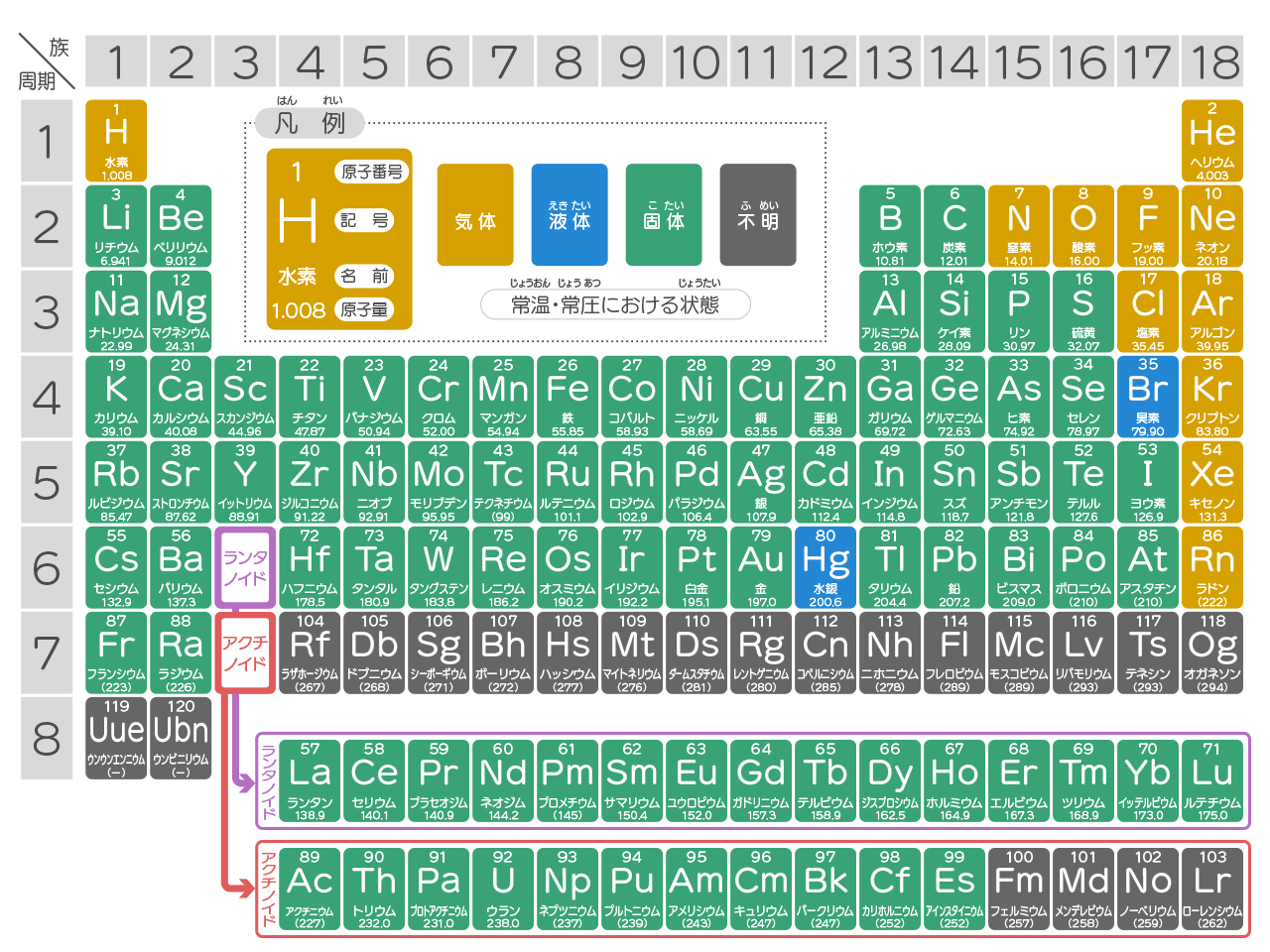

元素周期表🌌

元素の系統樹とは、生物の進化を示す「系統樹」の考え方を応用し、宇宙に存在する様々な元素がどのように誕生したかを描いた図です。宇宙の始まり(ビッグバン)で生まれた水素を「根」として、恒星の内部で起こる核融合や超新星爆発などを経て、鉄や金といったより重い元素が「枝」として作られていく元素合成の歴史を示します。

出典:日立シビックセンター科学館 ‐ 実物元素周期表

現在、確認された元素は原子番号118(オガネソン)までですが、その先には未発見の元素が理論上予測されています。

現在知られている1番から118番までの元素のうち、95番以降の重い元素は自然界にはほとんど存在せず、粒子加速器という巨大な装置で原子核同士を衝突させて人工的に作り出されます。119番以降の元素の合成は、さらに難易度が上がります。

日本の理化学研究所(113番元素ニホニウムを発見)をはじめ、世界中の研究機関が119番元素やその先の元素の合成に挑戦しており、人類の知識のフロンティアを押し広げ続けています。

献名🏷️✨

献名(けんめい)とは、科学者が新種を発見した際に、その学名の中に特定の人物の名前を織り込んで敬意を表す伝統です。

- 研究でお世話になった人

- 標本を提供してくれた採集者

- 恩師

- 尊敬する歴史上の人物

など、感謝や敬意の気持ちを永遠に残すことができる、科学の世界の奥ゆかしい習慣といえるでしょう。

リンネの時代から約270年続くこの伝統には、一つの重要な不文律があります。それは、「自分で自分の名前を学名につけてはいけない」という暗黙のルールです。

これは技術的な問題ではなく、献名が本来「名誉や感謝として他者に贈るもの」であるという精神に基づいています。200年以上の分類学の歴史で何百万種もの生物が記載されてきた中で、ほとんどの研究者がこの慣習を守ってきました。

もし自分の名前を付けてしまうと、まるで自分で書いた感謝状に自分の名前を書くような、少し気恥ずかしいことになってしまうのです。現代でも稀にそのような例が現れると、生物学界では大きな話題となり、多くの研究者が驚くほど珍しい出来事なのです。

自分の名前をつけないは、長く科学者たちに受け継がれてきた美学ともいえるのです。

「献名」の例をいくつかご紹介します。

アインスタイニウム

アルベルト・アインシュタインへの献名:99番元素「アインスタイニウム(Einsteinium)」として、元素の世界で永遠にその名を刻んでいます。1952年に水爆実験の破片から発見され、相対性理論の父への敬意を込めて命名されました。

出典:Wikipedia ‐ アインスタイニウム

ダーウィニルス・セダリシ(Darwinilus sedarisi)

チャールズ・ダーウィンへの献名:ダーウィニルス・セダリシ(Darwinilus sedarisi) は、チャールズ・ダーウィンに敬意を表して命名されたハネカクシの一種です。1832年にダーウィンがアルゼンチンで採集した標本に基づき、2014年に新種として記載されました。また、種小名「sedarisi」は作家デヴィッド・セダリスへの献名です。

出典:Wikipedia ‐ ダーウィニルス・セダリシ

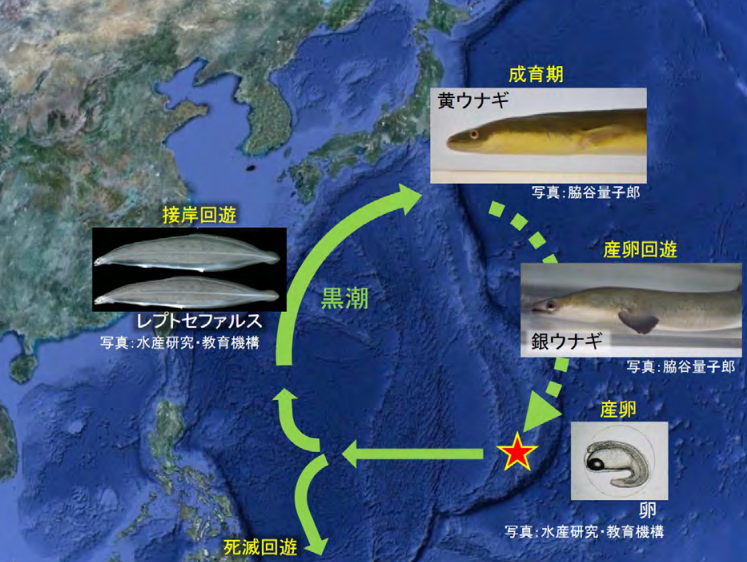

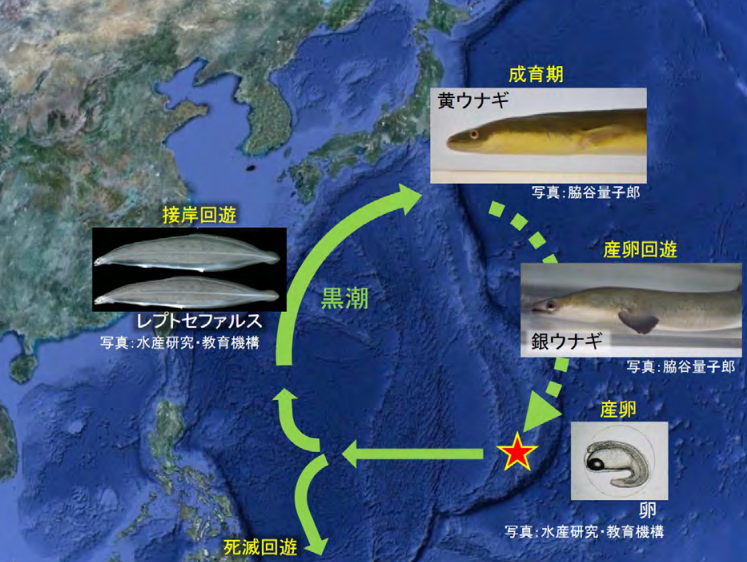

降河回遊性🌊🏞️🔁

降河回遊性とは、主に魚類の川で成長し、産卵のときだけ海へ下っていくタイプの回遊のことです。代表はウナギ類やモクズガニなどで、ふだんは川や湖・汽水域で長い時間を過ごし、成熟すると遠く離れた外洋の産卵場まで何千キロも移動します。

川では天敵が比較的少なく安定した成長ができ、海では広い産卵場と海流を利用して卵や仔魚を遠くまで運べるという利点があります。一方で、ダムや堰などで川と海の行き来が妨げられると、一生のサイクルが断ち切られやすく、個体数の減少や絶滅リスクが高くなるという大きな弱点もあります。

また、海と川を往復することで、体や排泄物を通じて「海の栄養」を川へ運び、川の生態系の物質循環や生物多様性にも重要な役割を果たしています。

出典:環境省 ‐ ニホンウナギの生息地保全の考え方(2017年3月)

一方で、サケのように海で成長し川で産卵する遡河回遊(そかかいゆう)は、海の生産性が高い高緯度地域に多いという、逆の傾向が見られます。

参考・引用

京都大学理学研究科 ‐ 海と川を行き来する魚は「海らしさ」を失いながらも海由来の物質を運ぶ(2025年5月30日)

光合成🌞🌿

光合成は、植物や藻類(そうるい)などが、太陽の光エネルギーを利用して化学エネルギーを生み出す、地球上で最も重要な反応の一つです。太陽の光エネルギーを使い、空気中の二酸化炭素と根から吸収した水を材料にして、ブドウ糖などの有機物(栄養分)と酸素を作り出します。

このプロセスは二つの段階で進みます。まず「光反応」では、光エネルギーが水を分解して酸素を放出し、同時にATPやNADPHという形でエネルギーを蓄えます。次に「暗反応(カルビン回路)」では、そのエネルギーを使って二酸化炭素から糖を合成します。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Simple photosynthesis overview-ja

💡 ATP(アデノシン三リン酸)

細胞内で「エネルギーの通貨」として機能する分子です。光反応で光エネルギーが ATP に変換され、この ATP が放出するエネルギーを使って、カルビン回路で二酸化炭素から糖が合成されます。

ATP は三つのリン酸基を持ち、そのうち一つが外れるときに大量のエネルギーを放出する仕組みになっています。光合成だけでなく、あらゆる生命活動(筋肉の収縮、タンパク質合成、神経活動など)のエネルギー源として機能しており、生物学において最も重要な分子の一つです。

💡 NADPH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸化物)

光反応で生成される「還元力を持つ分子」で、エネルギーと同時に電子を運ぶ役割を果たします。水が光エネルギーで分解されるとき、放出された電子がNADPHに受け渡され、NADPH はその電子をカルビン回路に運んで二酸化炭素の還元(糖への変換)を進めます。

出典:日本生物物理学会 ‐ 「光エネルギー変換を担う色素:クロロフィル」

つまり、ATPが「エネルギー」を供給し、NADPHが「還元力」を供給することで、光合成という複雑な化学反応が成立しているのです。反応式は「6CO₂ + 6H₂O + 光 → C₆H₁₂O₆ + 6O₂」で表されます。

この営みは、約27億年以上前に出現したシアノバクテリア(藍藻)という生物が始めたと考えられており、地球に酸素をもたらし、現在の多様な生命を支える食物連鎖の基盤となっています。一方で、光合成は維持するのに大量のエネルギーを必要とし、特に光が不足する環境では効率が低下します。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Morphological diversity in cyanobacteria

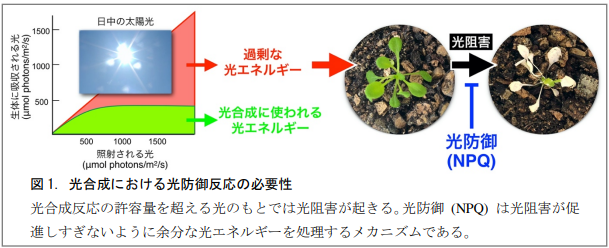

光阻害(こうそがい)🌞⚠️

光阻害(こうそがい)とは「光が強すぎて植物の太陽パワー装置(葉緑体)が傷つくこと」です。光が余ると、小さな有害分子(活性酸素)ができて、葉がやられたり光合成がうまく働かなくなります。

光阻害によるダメージの一例として、「葉焼け(葉が白く変色し、枯れる現象)」がよく知られています。

光は植物にとってはエネルギー源ですが、必要以上に当たると葉緑体内の「光化学系II(PSII)」がダメージを受け、光合成効率が落ちます。余剰エネルギーは活性酸素(ROS)を生み、色素や膜・タンパク質を酸化して機能を損なわせます。

植物は非光化学的消光(光防御 NPQ)や抗酸化酵素、D1タンパク質の修復サイクルなどで防御と回復を行いますが、低温・乾燥・栄養欠乏などで修復力が下がると症状(葉焼け、成長抑制、色素脱失)が顕在化します。光阻害は単一因ではなく「光×温度×水分×栄養」の複合ストレス現象といえます。

出典:得津 隆太郎 ‐ 光合成における光防御反応(2021年)

光阻害の具体的な植物へのダメージとして以下が挙げられます。

- 光化学系IIの不活性化:葉緑体内の光化学系IIのタンパク質やマンガンが光によって損傷し、光合成能力自体が低下します。

- クロロフィル分解・消失:強光や複合ストレス環境下だと、クロロフィル(葉緑素)が壊され、葉が薄く色抜けすることがあります。

- 細胞膜透過性増加→壊死:活性酸素により膜透過性が増し、細胞の機能が損なわれて壊死する場合があります。

- カルシウム供給障害・チップバーン:光障害によって維管束が破壊され、カルシウム供給が妨げられるため、葉の先端部が褐色化する「チップバーン」も光阻害による障害の一例です。

- 成長阻害:複合ストレス(低温+強光、乾燥+強光など)では生育全体が阻害されることもあります。

ゴンドワナ型分布🌎️

ゴンドワナ型分布とは、かつて超大陸ゴンドワナ大陸(パンゲアの南半分)を構成していた南アメリカ、アフリカ、マダガスカル、インド亜大陸、オーストラリア、ニュージーランドなどにまたがって同じか近縁の生物群が分布する現象を指します。大陸分裂・移動によって隔絶されたにもかかわらず、地質学的・進化的に同じ系統を保ったまま各地に残存していることが特徴です。

※GONDOWANA=ゴンドワナ大陸、LAURASIA=ローラシア大陸

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Laurasia-Gondwana』

さ行

鰓耙(さいは)🦈🧹

「鰓耙(さいは)」とは、魚のエラの口側についている、水中の食べ物を濾しとるための「くし」や「ザル」のような器官です。

水と一緒に吸い込んだ餌が、エラから逃げ出さないように、この鰓耙でキャッチする仕組みになっています。ジンベエザメやウバザメのような巨大なサメが、小さなプランクトンを主食にできるのは、この鰓耙が非常に発達しているおかげです。

イワシやニシンの仲間も、この器官を使って海水中のプランクトンを効率よく食べて、大きな群れを維持しています。鰓耙のくし状部分の細かさや長さは食べる餌の大きさに対応しており(食性相関)、魚の食生活を解き明かす重要な手がかりとなります。

出典:美ら海水族館 ‐ 【アゴ大丈夫?小さな大食漢!】(2017年5月)

佐々木忠次郎🎓🦋

佐々木忠次郎(ささき ちゅうじろう、1857–1938)は、明治維新後の近代化期に活躍した「昆虫学の父」と呼ばれる偉人です。帝国大学(のちの東京帝国大学)農科大学養蚕学第二講座の初代教授として、日本で初めて本格的な昆虫学講義を開講し、多くの研究者を育成しました。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Chujiro Sasaki, Professor of Zoology, Entomology & Sericulture

彼の研究は、リンゴ園を悩ませる害虫を発見・駆除する技術や、カイコの病虫害研究を通じて日本の養蚕業を世界トップレベルに押し上げるなど、農業と産業振興に大きく貢献しました。また、学生時代には大森貝塚の発掘調査に参加し、日本で初めて本格的な貝塚発掘を行った考古学者としての顔も持ちます。

国蝶オオムラサキの属名Sasakiaにその名を残すほど、国内外の学界から高く評価され、現在でも東京大学総合研究博物館に彼の収集標本が保存されています。その功績は、昆虫学にとどまらず、日本の科学技術の礎として今なお輝き続けています。

出典:東京大学総合研究博物館 ‐ 佐々木忠次郎関連コレクション・昆虫目録1(鱗翅目:チョウ亜目) SA-21

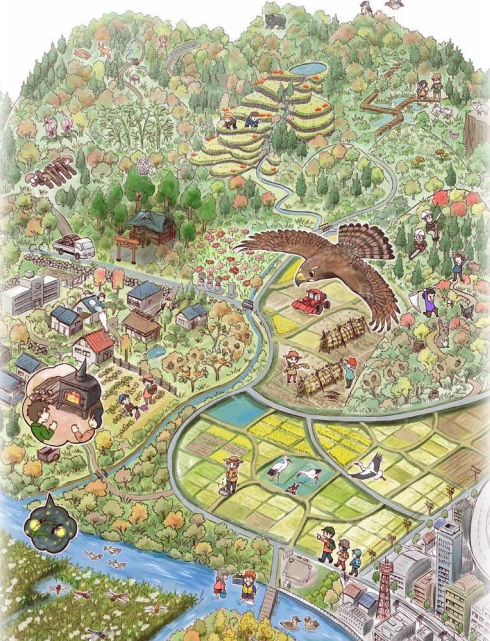

里山環境(里地里山)🏞️🌾

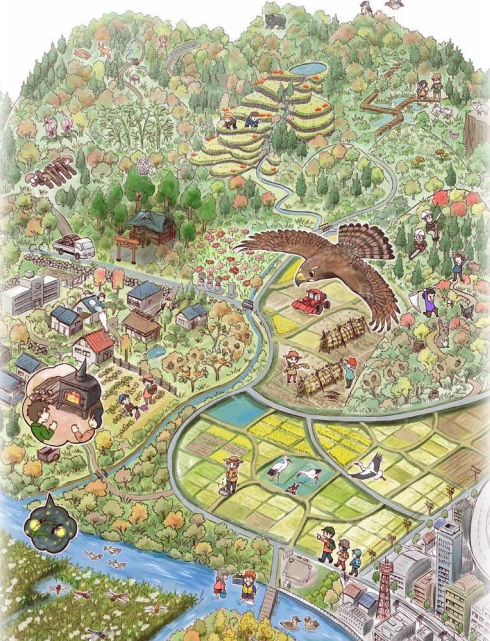

里山環境(里地里山)とは、集落を囲むように広がる、人の暮らしと自然が長い間深く結びついてきた地域のことです。田んぼや畑、薪炭用の雑木林(二次林)、ため池、小川、草地などが一体となって、モザイク状の多様な環境を作り出します。

出典:環境省 ‐ 重要里地里山 500

人が適度に手を加えることで生まれるこの環境は、原生林だけでは支えきれない独特の生物多様性を育んでいます。定期的な下草刈りや間伐により明るく保たれた林、稲作で水位が変化する田んぼ、季節的に干上がるため池などは、チョウやトンボ、カエル、多くの鳥類にとって欠かせない生息地となっています。

原生林が「手つかずの自然」の象徴である一方、里山は「人と自然の共生」が生んだもう一つの貴重な生物多様性の宝庫です。また、洪水の緩和や土砂災害の防止、地域の気候調節といった防災・環境調節機能も担っています。

しかし近年、過疎化や高齢化により里山の手入れが行われなくなると、森林が鬱閉(うっぺい)して暗くなりすぎたり、ため池や水路が埋もれたりして、生態系の劣化が深刻な問題となっています。里山保全は、日本固有の自然環境と生物多様性を守る上で極めて重要な課題なのです。

三元豚🐷

三元豚(さんげんとん)とは、3つの異なる純粋品種を段階的に交配して生産する肉豚のことで、日本では1960年代から普及し、現在は国内肉豚の約74%を占めます。最も一般的なのは、ランドレース種(L)と大ヨークシャー種(W)の交雑雌豚(F1)に、デュロック種(D)の雄を交配したLWD方式で、母豚の多産性・哺育能力と、肉質の良さを併せ持つよう設計されています。

出典:平田牧場 ‐ 三元豚のご紹介

この交配システムの最大の利点は「雑種強勢(ヘテロシス)」と呼ばれる現象で、交雑個体が純粋種の両親の平均を上回る能力を示すことです。三元豚では、純粋種と比較して以下のような特徴が現れます。

- 出生時の生存率が向上

- 離乳時の体重が11.3%増加

- 出荷体重到達が6.5%早まる

- 飼料効率も2.3%改善

特に繁殖性や強健性といった遺伝率の低い形質で効果が大きく、母豚自身が交雑種の場合(F1母豚)、離乳子豚数が8.7%増加し、純粋種母豚との比較で最終的に29%も多くの子豚を生産できます。

他の家畜でも同様の交雑システムが応用されており、肉牛ではアンガス×ヘレフォード、乳牛ではホルスタイン×ジャージー、採卵鶏では複数系統の交雑が行われています。しかし、以下のようなデメリットもあります。

- 純粋種の維持コスト

- 交配計画の複雑さ

- 交雑種同士を交配すると雑種強勢が失われるため、毎世代必ず純粋種から繁殖を始める必要がある

つまり、三元豚を生産し続けるためには、ランドレース種、大ヨークシャー種、デュロック種の純粋種も別途維持していく必要があるということですね!

COP16🔖🤝

COP(締約国会議)は、生物多様性条約などの国際条約を実施するために加盟国が集まり、協力や政策を決定する定期的な会議です。各国政府や専門家が最新の科学知見を持ち寄り、地球規模の環境課題に対する具体的な行動計画を合意します。

第16回締約国会議(COP16)は、2024年にコロンビアのカリで開催された生物多様性条約の世界的な会議です。主な議題は「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の具体的な実行計画でした。

最大の成果として、生物多様性の保全を資金面で支援する新しい国際基金「カリ基金」が設立されました。この基金は、遺伝資源のデジタル情報から得られる利益を、資源国へ公正に還元する画期的な仕組みを含んでいます。

また、先進技術や市民科学の最新成果を途上国支援に結びつける仕組みづくりも進められ、世界中で平等に研究と保全を進める動きが加速しています。これにより、生物多様性のホットスポットとなる熱帯地域でも、地域の知見と最新技術を公平に共有できる未来が期待されています。

IISD ‐ Summary report, 16 October – 1 November 2024

Deloitte ‐ 生物多様性COP16で得られた成果とは~世界のネイチャーポジティブ実現に向けて~(2024年11月)

JBIF🌐

JBIF(日本生物多様性情報イニシアチブ)は、世界最大の生物多様性データベースGBIFと連携し、日本国内の博物館標本や調査データを集めて標準フォーマットで公開する仕組みです。誰でもアクセスできるオンラインプラットフォームを通じて、研究者はもちろん市民や行政も、生物分布の解析や保全活動に必要なデータを簡単に活用できます。

政府や大学、博物館など多様な機関が協力し、常に新しい観測記録が追加されることで、気候変動や外来種対策など幅広い分野の研究を支えています。

出典:JBIF ‐ JBIFは 生物多様性情報の世界への発信や 国内での普及活動に取り組んでいます

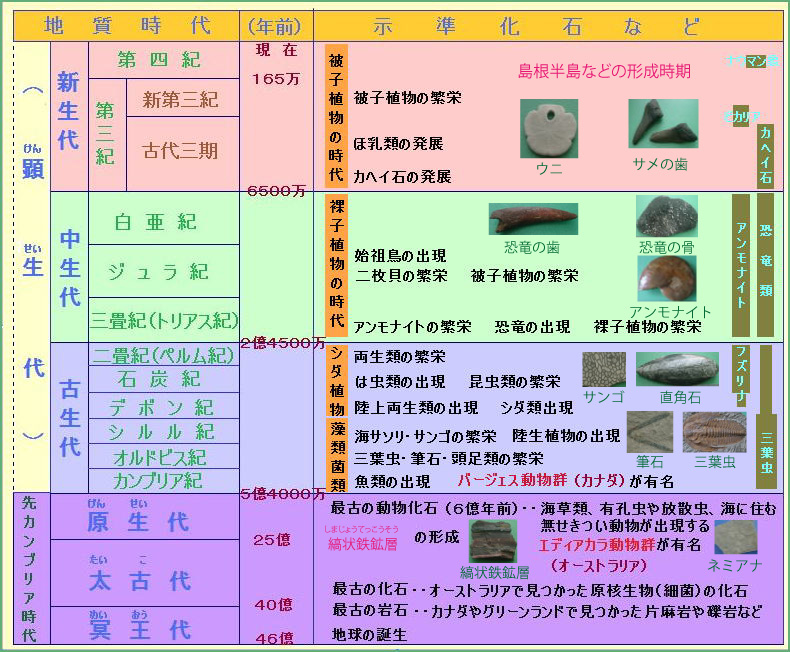

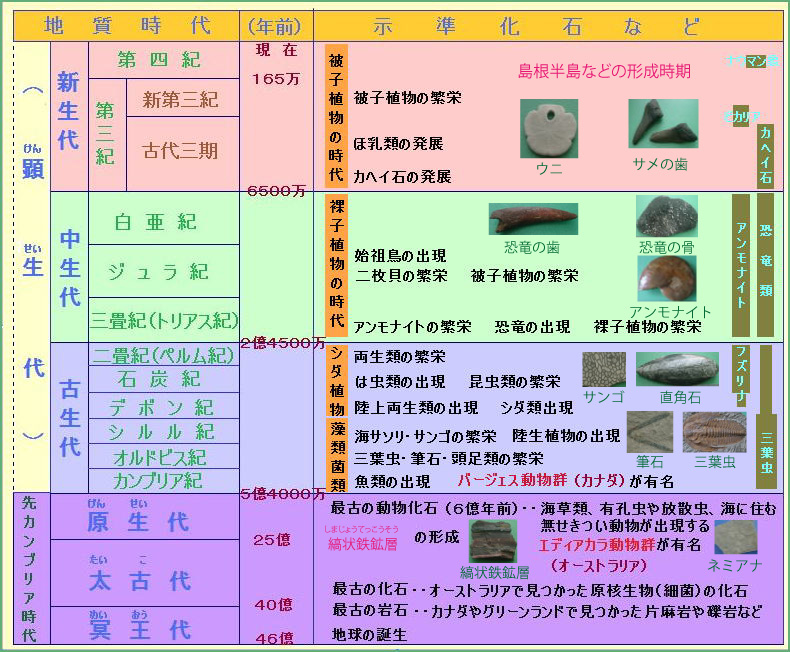

示準化石🕐🪨

示準化石(index fossil)とは、特定の地質時代の限られた期間にだけ生存し、広大な地域に分布していた生物の化石のことで、地層の年代決定と対比に用いられる重要な化石です。

古生代のトリロビット、中生代のアンモナイト、新生代のナウマンゾウなどが代表例で、地球上の異なる地点の地層がほぼ同じ時代に堆積したことを判断するための時間的指標として機能します。

出典:島根半島・宍道湖中海ジオパーク ‐ 示準化石と示相化石

参考・引用

シナントロープ🏘️🏙️

「シナントロープ」とは、人間の生活圏や、人間が作り変えた環境にうまく適応して生きる野生生物のことです。シナントロープは、人間への依存度によって「完全なシナントロープ(full synanthrope)」と「部分的なシナントロープ(casual synanthrope)」に分類されます。

完全なシナントロープは都市部からほとんど食物や住処を得る種で、ドバト、クマネズミ、ゴキブリなどが代表例です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Roofrat Hagenbeck 02

部分的なシナントロープは都市資源も利用しつつ自然環境にも依存する種で、カラス、スズメ、アライグマなどが含まれます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Eurasian Tree Sparrow (Passer montanus) (53646676222)

彼らと人間の関係は、動物が人間の食物残渣を利用することから始まるなど様々ですが、長い時間をかけて人間社会に深く組み込まれていきました。人間社会に適応することで、天敵から身を守れたり、安定して食料を見つけられたりするメリットがある一方、交通事故に遭ったり、害獣として駆除されたりするデメリットも常に抱えています。

彼らは、人間との絶妙な距離感を保ちながら、したたかに生き抜く術を身につけた生き物たちなのです。

収斂進化🦉🦇

収斂進化(しゅうれんしんか)とは、まったく異なる進化の道をたどった生き物が、似たような環境に適応するため、結果的に似たような姿や能力を獲得することです。たとえば、海のイルカ🐬(哺乳類)と魚のサメ🦈(魚類)は、遠い親戚ですが、水中を速く泳ぐために流線型の体とヒレを獲得しました。

空を飛ぶコウモリ🦇(哺乳類)と鳥🕊️(鳥類)も、同じように羽を広げて飛び立ちます。これは、限られた環境で生き残るために、最も効率の良い形や能力が、偶然にも「収束」した結果なのです。

出典:Wikipedia『収斂進化』

例えば、モグラ(哺乳類)とケラ(昆虫)は、どちらも土を掘って暮らす「地中生活者」です。そのため、モグラの前脚とケラの前脚は、土をかき出すために幅広く平たい形状になった点で収斂進化しています。

参考・引用

『種の起源』📗

チャールズ・ダーウィンの『種の起源』は、1859年に発表された「生物は長い時間をかけて少しずつ変化し、環境に適応してきた」という考え方をまとめた本です。彼はガラパゴス諸島で観察したフィンチのくちばしの違いなどから、「自然選択」によって生き残る個体が変わり、やがて新しい種が生まれることを示しました。

たとえば、首の長いキリンは高い木の葉を食べられるので生き残りやすく、その特徴が子孫に受け継がれていくのです 。この考え方は、すべての生き物が共通の祖先から枝分かれして進化してきたことを示し、現代の生物学や医学、農業の基礎となっています。

草原に適応し、背の高い木の葉を食べるためにキリンの首が長くなった一方、森林にとどまったオカピはキリンほど首が長くなりませんでした。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Okapia johnstoni1

当時は大きな論争を呼びましたが、今では圧倒的な科学的証拠によって支持され、生命の多様性を理解するための最も重要な理論となっています。

食道嚢(しょくどうのう)🎣

「食道嚢(しょくどうのう)」とは、食道の一部が変化してできた、食べ物を一時的に溜めておくための「ふくろ」のことです。深海では食べ物が非常に少ないため、この巨大な口で大小問わず出会った餌を何でも飲み込めるように進化した驚くべき適応です。

自分の体よりもずっと大きな獲物でも丸呑みできるほど柔軟で、まるで風船のように膨らませることができます。

他にも、ハゼ科やナマズ科の魚は食道嚢に小石や砂をため込み、獲物をすりつぶす「胃代わり」として使います。カエルの仲間でも、食道嚢を使って餌を一時的にためてからゆっくり消化する種があり、食事量の調節や不意の空腹時に備える事ができます。

MBARI’s advanced underwater technology reveals a new species of deep-sea snailfish • MBARI

水同位体💧※

普通の水より重い水素や酸素を含む水分子のこと。蒸発や降水の過程で重い水と軽い水の割合が変化するため、水がどこから来てどのような経路をたどったかを追跡できる「水の指紋」として機能する。国立環境研究所では 1961 年から世界規模で降水同位体のモニタリングを実施し、水循環研究や気候変動予測に活用している。

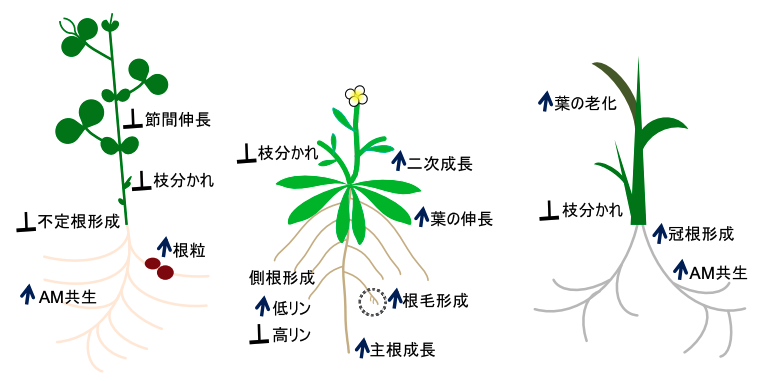

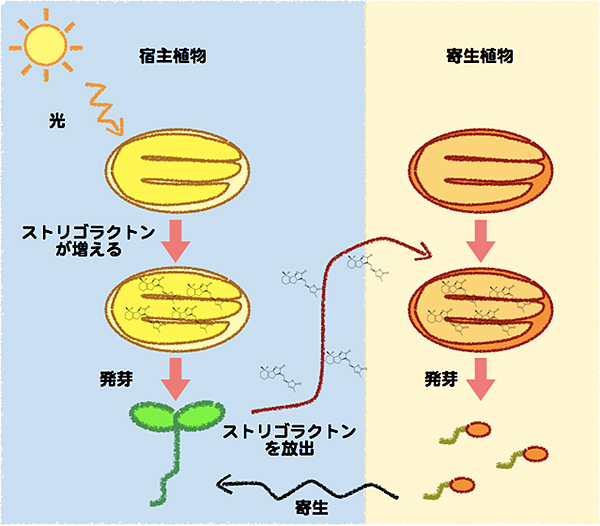

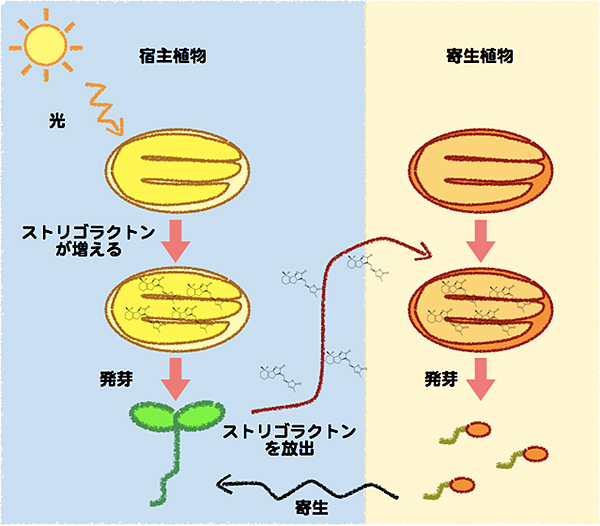

ストリゴラクトン🌿

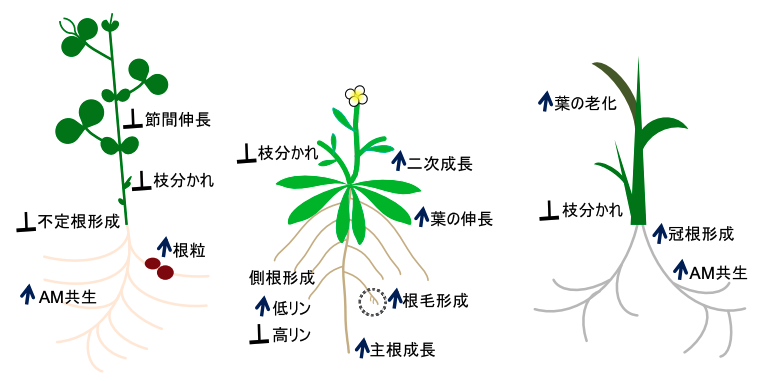

ストリゴラクトン(Strigolactones)は、植物自身が作り出す「植物ホルモン」の一種で、植物の体内では枝の数を適切にコントロールし、姿形を整える(「頂芽優勢の制御」)という重要な役割を持っています。この機能により、植物は栄養が限られた環境で、エネルギーを効率的に配分できるのです。

しかし、ストリゴラクトンの真価は、土の中で発揮されます。根から分泌されると、土壌中に生息する「菌根菌(きんこんきん)」という有益な菌類(カビやキノコの仲間)に対して、「一緒に共生しましょう」という相利共生への「招待状」として機能します。菌根菌はこの化学シグナルを感知して、植物の根に接近し、やがて根の内部に侵入します。その見返りに、植物は水分や栄養素(特にリン)を菌から受け取ることができるのです。

出典:米山香織 ‐ 多様な骨格を持つストリゴラクトンの生合成経路(2022年)

ところが、進化の過程で、ストライガなどの寄生植物がこのシグナルを「盗み聞き(傍受)」することを学んでしまったのです。寄生植物の種子は土中で何十年も待機できますが、宿主根から分泌されたストリゴラクトンを感知した瞬間、「宿主が来た!」と感知して発芽するため、このシグナルを自らの「スイッチ」として悪用しているのです。

同じ化学物質が「共生の合図」として使われると同時に「寄生のトリガー」としても機能するという、進化における分子シグナルの多機能性を示す、極めて興味深い例です。

出典:理化学研究所 ‐ 寄生植物「ストライガ」の発芽を促す「ストリゴラクトン」の新機能を発見(2010年9月)

PMC (PubMed Central) – Strigolactones: Chemical Signals for Fungal Symbionts and Parasitic Plants

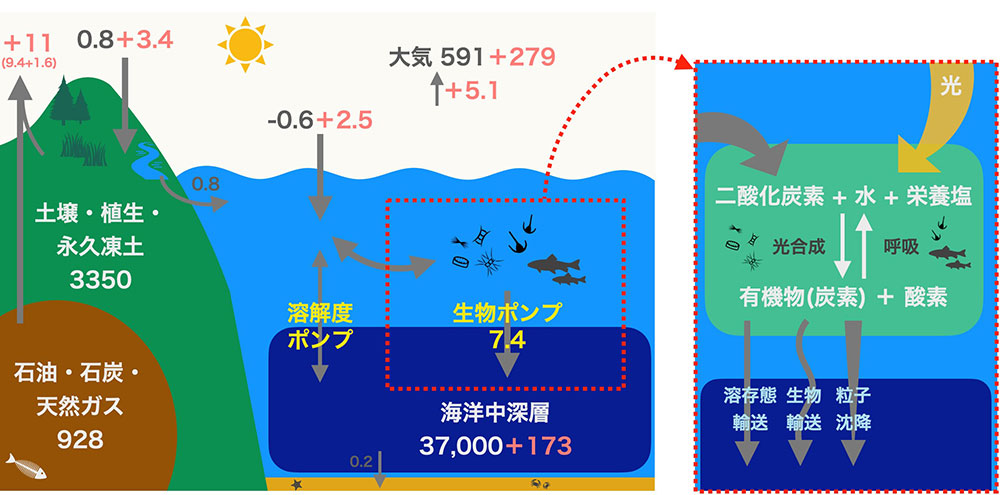

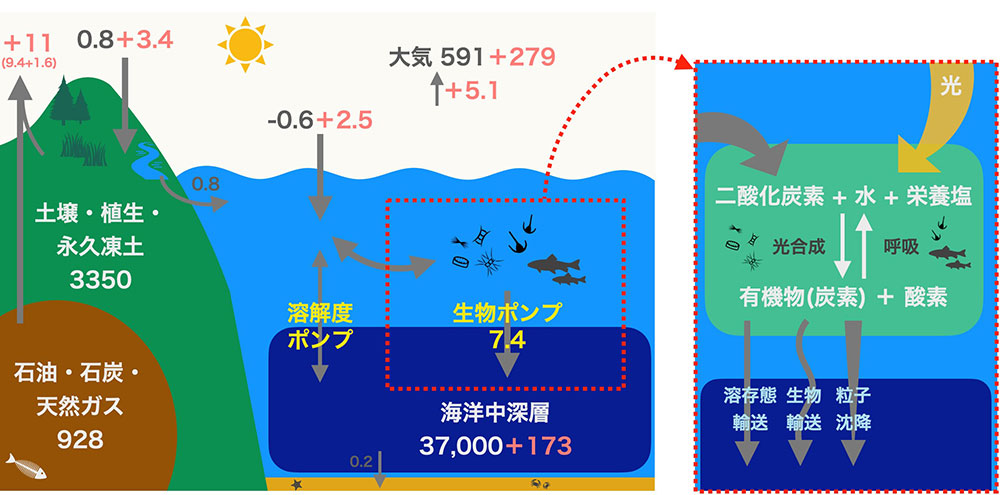

生物ポンプ(Biological Pump)🌊 ♻️

海の表層で植物プランクトンが光合成によって二酸化炭素を取り込み、食物連鎖を通じて糞や死骸(マリンスノー)となって深海へ沈んでいく一連の流れを「生物ポンプ」と呼びます。単に物が沈むだけでなく、動物が深く潜って排泄したり、海水の循環が関わったりと、複数のプロセスが複雑に連携しています。

この仕組みによって、毎年膨大な量の炭素が深海へ運ばれて数百年以上閉じ込められるため、地球温暖化を和らげる「巨大な緩衝材」として働いています。同時に、光の届かない深海に貴重な栄養を「マリンスノー」として降り注がせることで、深海の生態系を支える生命線としての役割も担っています。

出典:JAMSTEC ‐ 海中の“酸素の動き”から“炭素の動き”を解き明かす―生物による海洋二酸化炭素吸収量の新たな評価―(2024年12月16日)

参考・引用

Woods Hole Oceanographic Institution ‐ Ocean Topic: Biological Carbon Pump

NASA ‐ Quantifying the Ocean’s Biological Pump and Its Carbon Cycle Impacts on Global Scales

UNESCO ‐ The state of the science for Marine Carbon Dioxide Removal

新世界🗺️

生物学における「新世界」とは、主に南北アメリカ大陸やその周辺の地域を指します。これは、約15世紀以降の大航海時代にヨーロッパ人から見て「新しく発見された」大陸であったことに由来します。対を成すのは、それ以前から知られていたユーラシア大陸やアフリカ大陸で、これらは「旧世界」と呼ばれます。

太古の昔、大陸が分裂(プレートテクトニクス)して以降、新世界と旧世界は数千万年にわたり地理的に隔離されてきました。そのため、それぞれの地で生物は独自の進化を遂げ、例えば鼻の形が異なり尻尾で物をつかめる新世界ザルと、そうではない旧世界ザルのように、近縁でも全く違う特徴を持つ種が生まれたのです。

出典:WIKIMEDA COMMONS – Platyrrhini

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Cercopithecidae

性的二型🦚

性的二型(せいてきにけい、英語: sexual dimorphism)とは、同じ種類なのにオスとメスの見た目や大きさが大きく異なる現象です。代表的な例として、クジャクやキジのオスは羽が鮮やかで大きく、メスは地味な色をしています。

また、カブトムシではオスにだけ立派な角があり、メスにはありません。この違いは、オスどうしがメスをめぐって競争する「性選択」や、オスやメスがそれぞれ特定の役割に特化することで進化したと考えられています。

オスが派手になると「相手に見つけてもらいやすい」「強さをアピールできる」というメリットがありますが、逆に「捕食者に目立ちやすくなる」などのデメリットもあります。一方で、猛禽類や深海魚などではメスのほうが大きくなる「逆転型」もあり、環境や生存戦略によって多様なパターンが見られます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Peacock.displaying.better

出典:WIKIMEDIA COMMONS – FemalePeacock 001

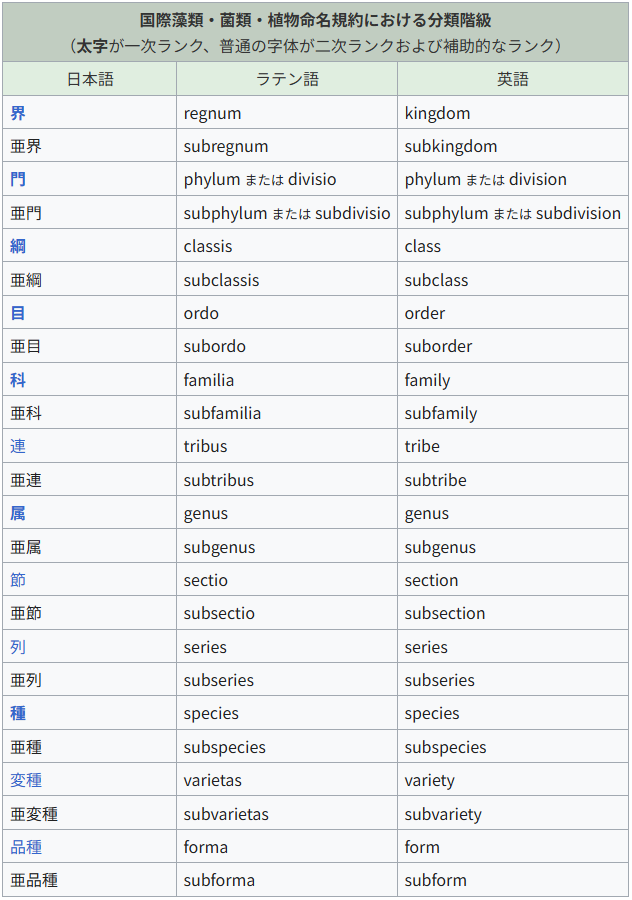

生物の分類🧬※

生物分類では、主要な階層(界・門・綱・目・科・属・種)の間に「亜綱」「亜目」「亜科」など「亜」がつく階層が設けられることがあります。これらは、分類の必要性に応じて、より細かくグループ分けしたい場合に使われます。

たとえば「綱」の下には「亜綱(subclassis)」が置かれ、哺乳綱では「獣亜綱(Theria)」や「原獣亜綱(Prototheria)」などが該当します。さらに「亜綱」の下には「下綱(infraclassis)」が設けられることもあり、哺乳類の場合「真獣下綱(Eutheria)」や「後獣下綱(Metatheria)」などが含まれます。

同様に、「目」の下には「亜目」、「科」の下には「亜科」があり、たとえばバラ科では「バラ亜科」「サクラ亜科」などに分けられることがあります。また、「種」の下には「亜種(subspecies)」が設けられ、地理的な違いなどによって区別される場合があります。

このように、「亜」がつく階層は、分類の柔軟性を高め、より自然界の多様性や進化の過程を細かく表現するために用いられています。

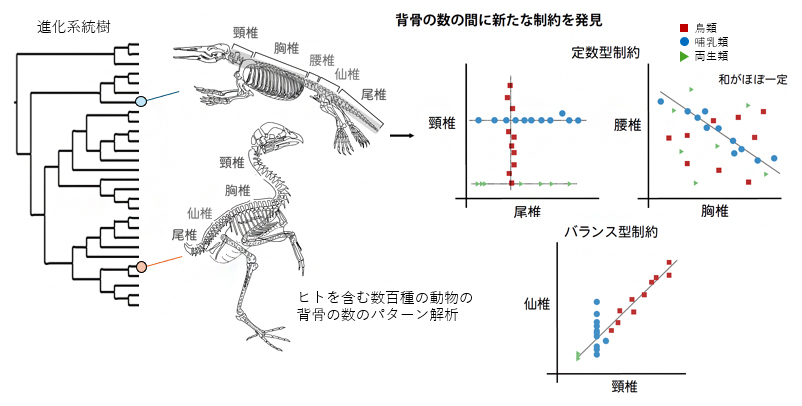

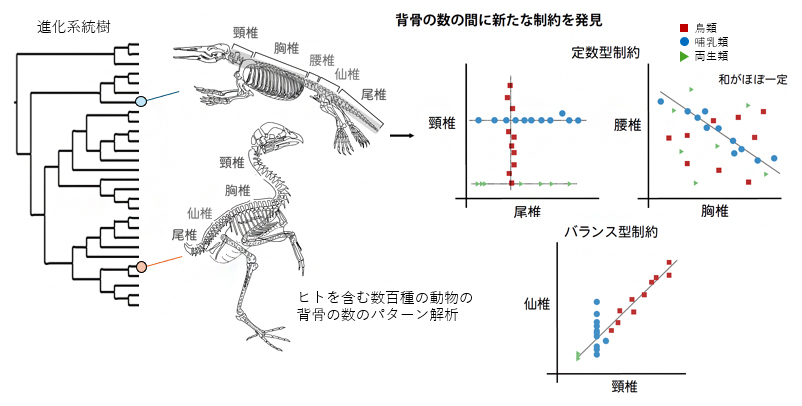

脊椎🦴

脊椎(せきつい)とは、魚からヒトまで脊椎動物が共通に持つ「背骨」のことです。椎骨(ついこつ)という小さな骨が積み重なってできています。

この構造は約5億年前から基本的に変わらず、体を支える柱として働きながら、同時に脳から体全体へと信号を送る脊髄という大切な神経をしっかりと保護しています。

人間の場合、首の頸椎7個、胸の胸椎12個、腰の腰椎5個が連なり、それぞれが少しずつ動くことで体を曲げたり回したりできるのです。最新の研究では、哺乳類は椎骨の総数がほぼ一定に保たれ、鳥類では前後のバランスを重視するという「背骨数ルール」も発見されており、進化の制約と多様性の両面を物語っています。

出典:理化学研究所 ‐ 動物の種をまたぐ「背骨数ルール」を発見-哺乳類は和が一定、鳥類はバランス重視-(2024年11月)

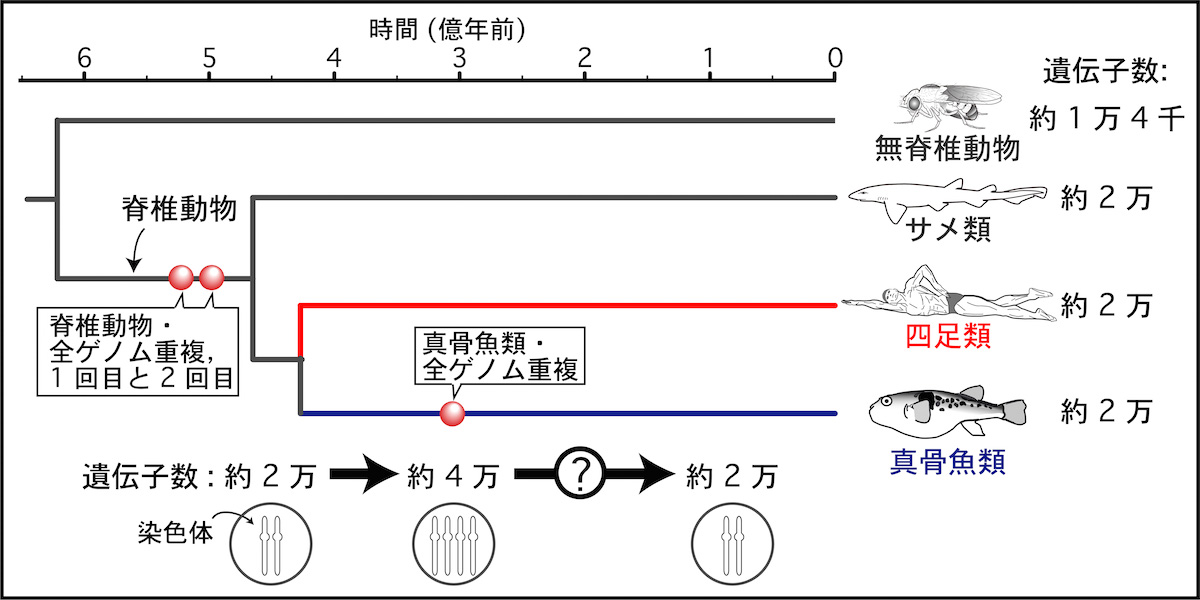

全ゲノム重複(ぜんゲノムちょうふく)🧬🧬

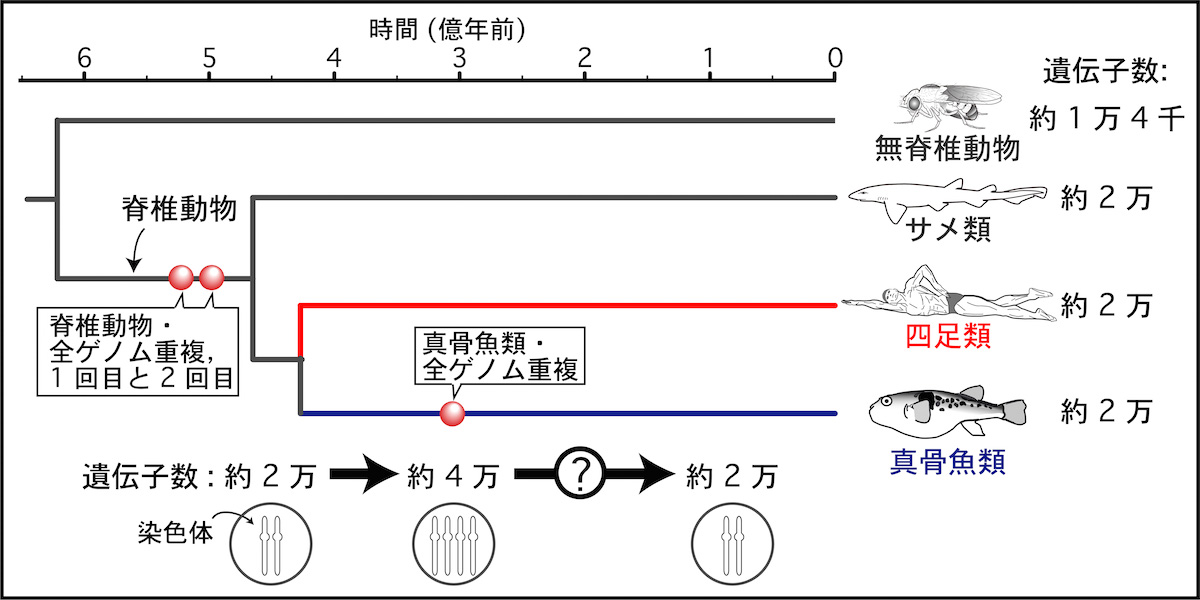

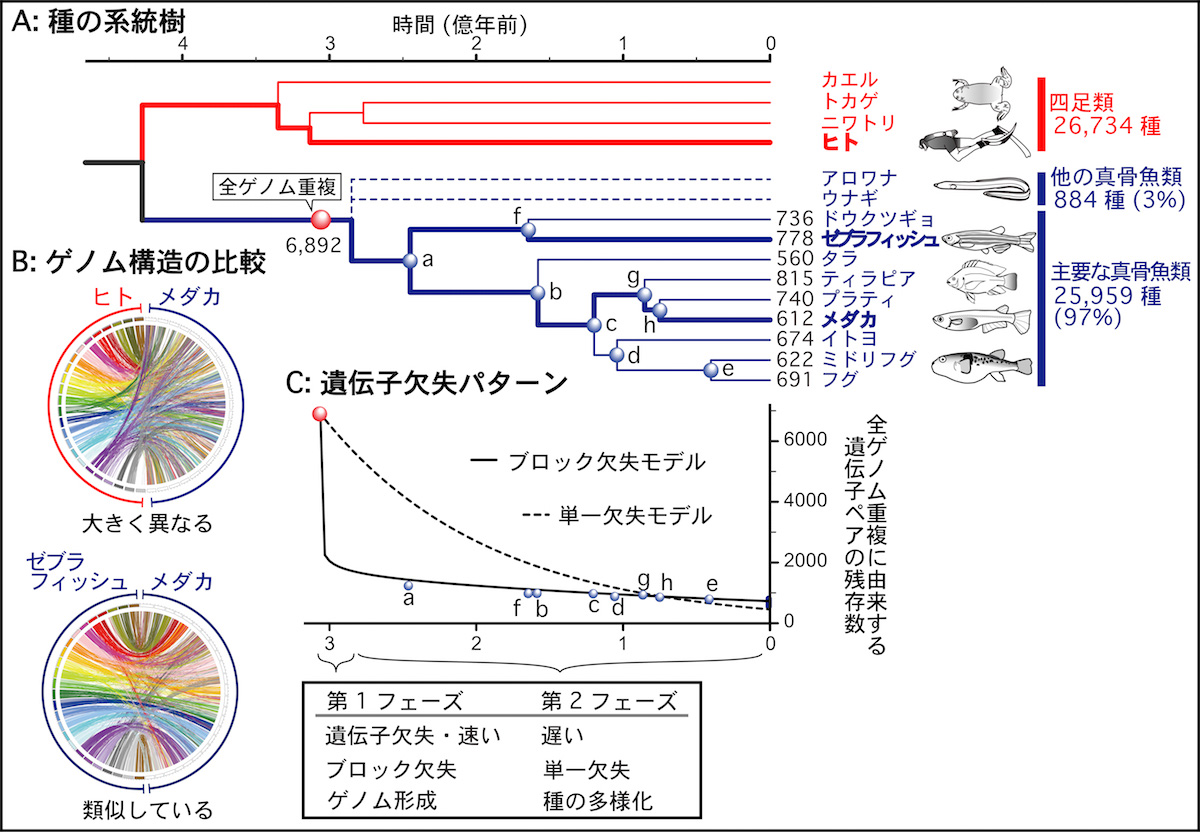

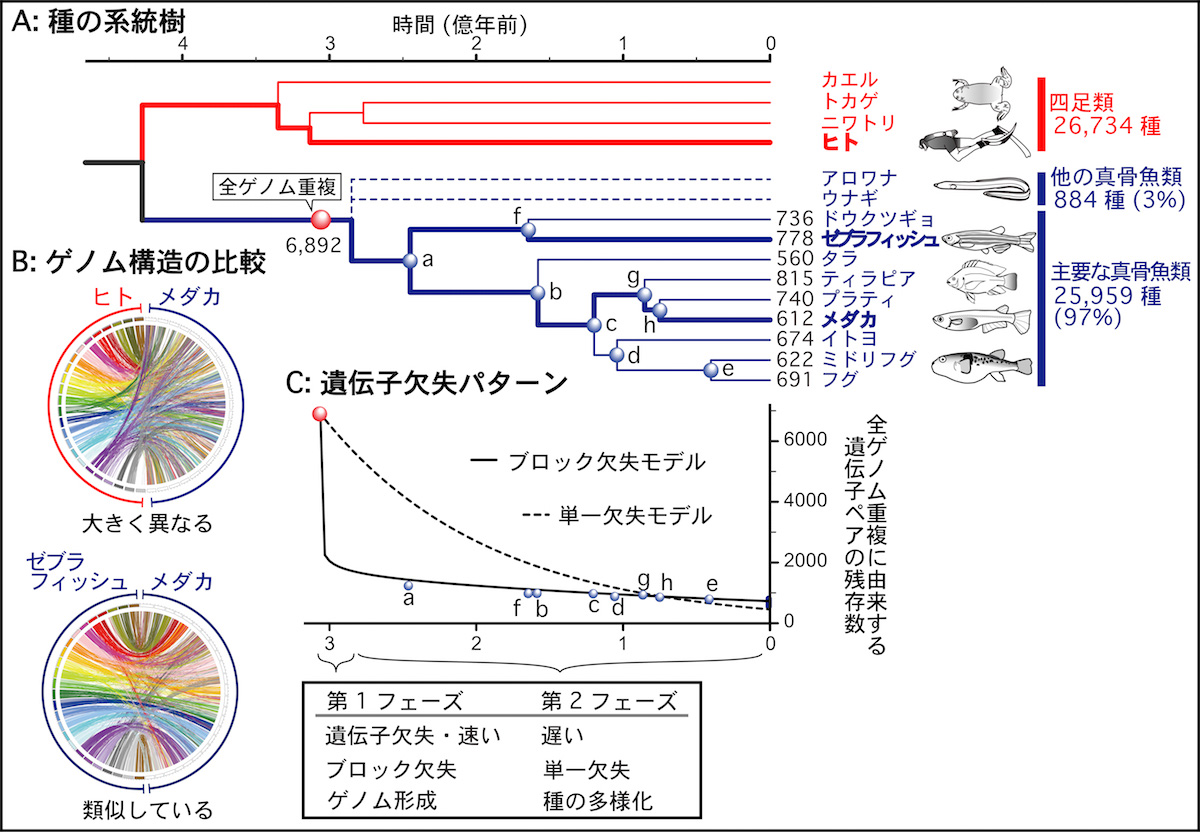

全ゲノム重複(ぜんゲノムちょうふく)とは、生き物の設計図(ゲノム)が、ある時まるごとコピーされて2セット以上になる、非常に大規模な進化イベントです。これは、細胞分裂時のエラーがきっかけで起こると考えられています。

出典:琉球大学 ‐ 魚類ゲノム進化3億年の謎に迫る(2015年11月)

予備の設計図が手に入ることで、元の機能を維持しつつ、コピーされた遺伝子で新しい形や能力を試す「進化の実験」が爆発的に進みます。実は、私たちヒトを含む全脊椎動物の遠い祖先も2度の重複を経験し、複雑な体を作る遺伝的基盤を得ました。

出典:琉球大学 ‐ 魚類ゲノム進化3億年の謎に迫る(2015年11月)

さらに、現代の魚類の大部分を占める真骨魚類は、3度目の重複を経験したことが、その驚異的な多様性の大きな要因とされています。植物の世界ではさらに一般的で、小麦や綿などがこの現象を利用して、大きく丈夫に品種改良されました。

この現象には遺伝情報のバランスが崩れるという大きなリスクがありますが、そのリスクを乗り越えた系統が、その後の大繁栄を遂げたのです。

統合的害虫管理 🐜

統合的害虫管理(IPM)とは、薬剤の使用を最小限に抑え、環境整備や物理的対策を組み合わせた害虫管理方法です。具体的な管理手法は以下の通りです。

侵入経路の遮断(物理的防除)

- 網戸の設置や破損箇所の補修

- 排水口や通気口への防虫ネット取り付け

- ドアや窓の隙間を埋める隙間テープの活用

- 配管貫通部など壁の穴のパテ埋め

発生源・生息環境の排除(環境的防除)

- 食品クズや食べ残しの徹底した清掃・密閉管理

- 段ボールや古新聞など隠れ場所となる不用品の整理・廃棄

- 水回りの清掃と乾燥維持(水垢やカビの除去)

- ゴミ箱の密閉化と定期的なゴミ出し

捕獲・駆除(物理的・機械的防除)

- 粘着トラップ(ゴキブリホイホイなど)による生息調査と捕獲

- 捕虫器(光で誘引するタイプなど)の設置

- 掃除機による直接的な吸引・除去(ダニや死骸など)

限定的な薬剤使用(化学的防除)

- ベイト剤(毒餌)の局所的な設置(散布剤より飛散リスクが低い)

- 成長抑制剤(IGR剤)の使用による繁殖阻害

- どうしても必要な場合のみ、発生箇所へのピンポイントな薬剤処理

モニタリングと効果判定

- 定期的な目視点検と記録

- トラップによる捕獲数の推移確認

- 対策実施後の効果検証と計画の見直し

た行

第二の魚の時代💥🐠

「第二の魚の時代」とは、恐竜が絶滅した白亜紀後期(約1億年前)から新生代にかけて、現代の魚たちの直接の祖先である真骨類(しんこつるい)が爆発的に種類を増やした時代のことです。

大量絶滅によって、それまで海の主役だった大型の海生爬虫類やアンモナイトが姿を消し、空いた多様な「席(ニッチ)」に魚たちが一斉に進出しました。

真骨類と条鰭類の違い

- 条鰭類(Actinopterygii)

魚類の大きなグループで、背骨を持つ脊椎動物のうち、胸びれや背びれに「放射状に広がる骨(条)」を持つ仲間。現存する魚の大多数(サケ、コイ、フグ、タラなど)はここに含まれる。 - 真骨類(Teleostei)

条鰭類の中のさらに進化したグループで、約96%の現生魚類を占める。顎の骨や尾びれの骨格が進化していて、遊泳能力や多様な形態に優れる。サンマ、イワシ、アンコウ、金魚など身近な魚の多くがここに含まれる。

つまり、条鰭類が大きな「家族」で、その中に「真骨類」というとても大きな「子どもグループ」がある、という関係です。

イメージ的には、

🐟️ 条鰭類…魚の国

🐟️ 真骨類…その国のほとんどを占める市民

といった感じですかね?

単系統群🌳🧬

単系統群(たんけいとうぐん)とは、系統樹(生き物の家系図)における「一族まるごと」の集まりです。ある一人の共通祖先(みんなの同じおじいちゃん・おばあちゃん)と、そこから進化した子孫のすべてを、誰も欠かすことなく含んだグループを指します。系統樹の一本の枝を途中で切ったとき、その先にある枝葉すべてを含む、ひとかたまりだと考えると分かりやすいでしょう。

例えば、哺乳類は、共通の祖先から分かれたネコやクジラ、ヒトなどをすべて含む、典型的な単系統群です。一方、最新の研究では鳥類も恐竜の子孫であることが分かっているため、「鳥類を除いた恐竜」という分け方は、子孫の一部が欠けているため単系統群とは言えません。恐竜という大きな一族に鳥類まで含めて初めて、自然な単系統群となるのです。

このように単系統群を正確に見極めることは、進化の歴史を再現するだけでなく、生物多様性を守るための保全計画を立てる上でも役立つ、非常に重要な考え方です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Monophyletic ja

単為生殖🦎🐝

単為生殖(たんいせいしょく、英語: parthenogenesis)は、雌だけで新しい命を生み出す特別な生殖方法で、ミツバチやアブラムシ、アメーバ、トカゲ、時にはサメやヘビなどで見られます。

パートナーがいなくても子孫を残せるため、環境が厳しかったり、仲間が少ないときでも素早く個体数を増やせるのが最大のメリットです。一方、遺伝子の多様性が失われやすく、病気や環境の変化に集団が同じように弱くなり、長期的な生存にはリスクもあります。

単為生殖を行う生き物は急な環境変化や一時的な生息地拡大に有利ですが、新種誕生や進化のスピードは遅くなりがちです。このしくみは自然のバランスや進化の不思議を考えるうえで、とても興味深いテーマとなっています。

Wikipedia - 単為生殖

東京薬科大学 - 単為生殖

直接発生🐸

両生類の中で直接発生を行う種の正確な割合は研究により異なりますが、熱帯雨林に生息するカエルの多くが直接発生を行っており、卵から直接成体の小型版が孵化します。直接発生は両生類以外でも魚類、鳥類、哺乳類など多くの動物グループで見られる一般的な繁殖戦略です。

メリット:水辺に依存せずに乾燥した環境や高地でも繁殖でき、捕食者の少ない安全な場所で卵を育てられます。

デメリット:幼生期を短縮するため、産める卵の数が少なくなります。

両生類が直接発生を選択した背景には、生息地の悪化や水環境の不安定化があり、水に依存しない繁殖方法として進化的に有利だったと考えられています。特に山地や乾燥地域では、安定した水場の確保が困難なため、この戦略が生存に不可欠となったのです。

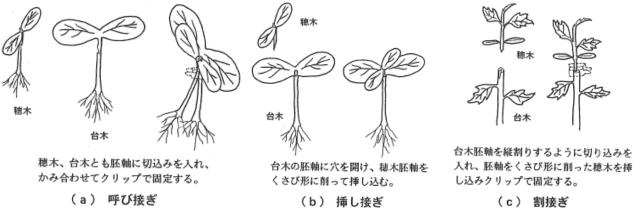

接ぎ木🔧 🌱 🔗

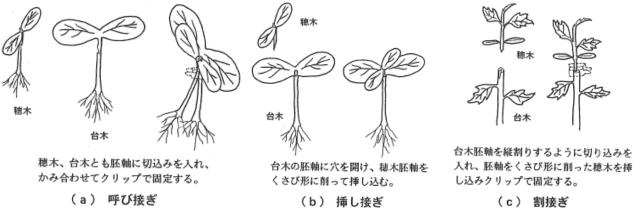

接ぎ木は、ある植物の枝(穂木:ほぎ)を、別の植物(台木:だいぎ)につなぎ合わせ、一つの植物として成長させる農業技術です。病気に強い台木の根と、美味しい実がなる穂木の能力を併せ持つ、優れた植物を作ることができます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Grafting of Dekopon

※左は接ぎ木後に新たな葉が成長、右上は接ぎ木に失敗し枝が枯れる

科学的には、切断面どうしが触れると、植物が持つ「傷を治す力(癒合能力)」が働きます。「カルス」という細胞のかたまりが作られ、お互いの維管束(水や養分の通り道)を接続させるのです。

この組織がくっつく過程で、細胞壁を再構成するために「β-1,4-グルカナーゼ」という酵素が働きます。驚くべきことに、これは寄生植物が吸器で宿主に侵入する際に使う酵素と共通しています。

最新の研究では、植物がこの「つながる能力」を本来持っており、遠く離れた仲間とも接ぎ木できる可能性が示されています。寄生植物は、植物が持つこの基本的な能力を、一方的な「侵略」のために転用していると考えられるのです。

出典:農研機構 ‐ 農業機械化研究所報告書 第31号(1998年3月)

KEN – The mechanism that enables plant grafting is revealed

Science – Cell-cell adhesion in plant grafting is facilitated by β-1,4-glucanases

Phys.org – Cell wall degrading enzyme is integral for plant parasitism and cross-species grafting

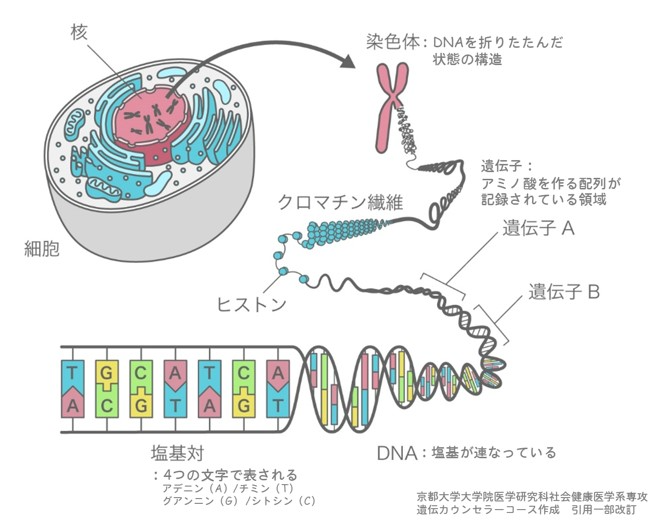

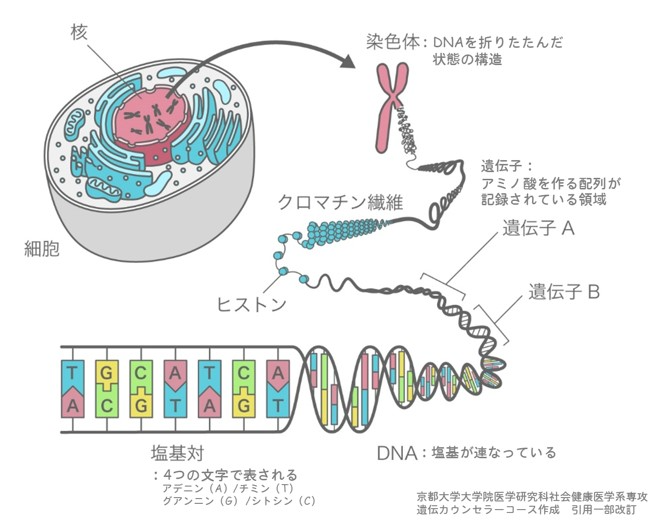

DNA解析技術🧬💻

DNA解析技術とは、生物の設計図であるDNAに書かれた遺伝情報を、専用の機械(シーケンサー)を使って読み解く技術のことです。DNAを構成する4種類の塩基(A, T, C, G)の並び順を、超高速かつ大規模に決定します。

出典:国立がん研究センター ‐ 遺伝子検査(解析)

DNA解析の方法(サンガー法)

現代のDNA解析技術の基礎を築いたのが、20世紀に開発された「サンガー法」です。これは、DNAがコピーされていく過程を巧みに利用した方法です。

- DNA合成と停止: 解読したいDNAを鋳型にして、酵素反応で1塩基ずつ長さが異なるDNA断片を作ります。合成中にアナログ(偽物の塩基)を取り込むと、そこで反応が停止します

- 電気泳動による分離: DNAは負に荷電しているため、電場をかけると陽極側に移動します。短いDNA断片ほど早く進む性質を利用して、長さ順に分離します

- 配列の読み取り: 各DNA断片の末端には色素で標識がついており、検出器に到着する色素の順番(例:黒黒緑赤青黒…)から塩基配列(GGATCG…)が解読できます

- 配列のつなぎ合わせ: 短い配列を順につなぎ合わせることで、長いゲノム配列全体を解読していきます

出典:日本生物物理学会 ‐ ゲノム解析

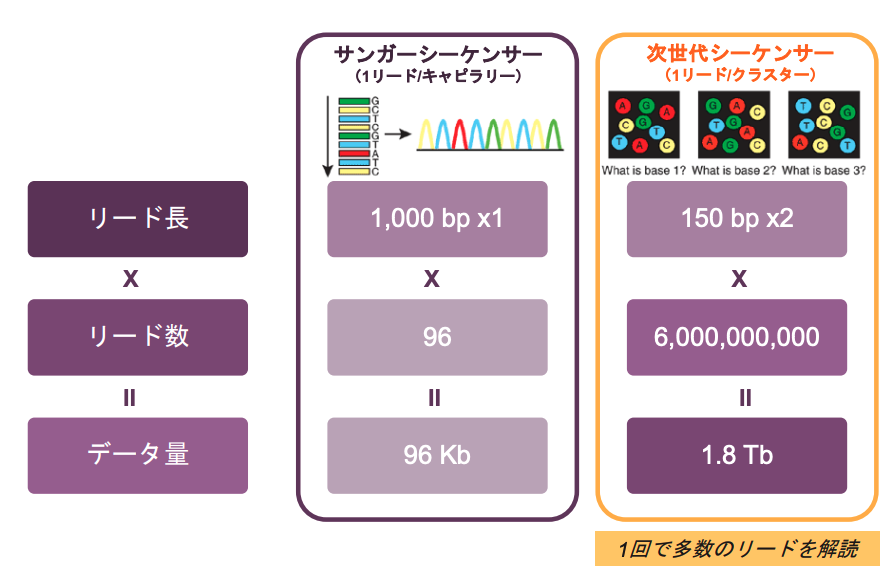

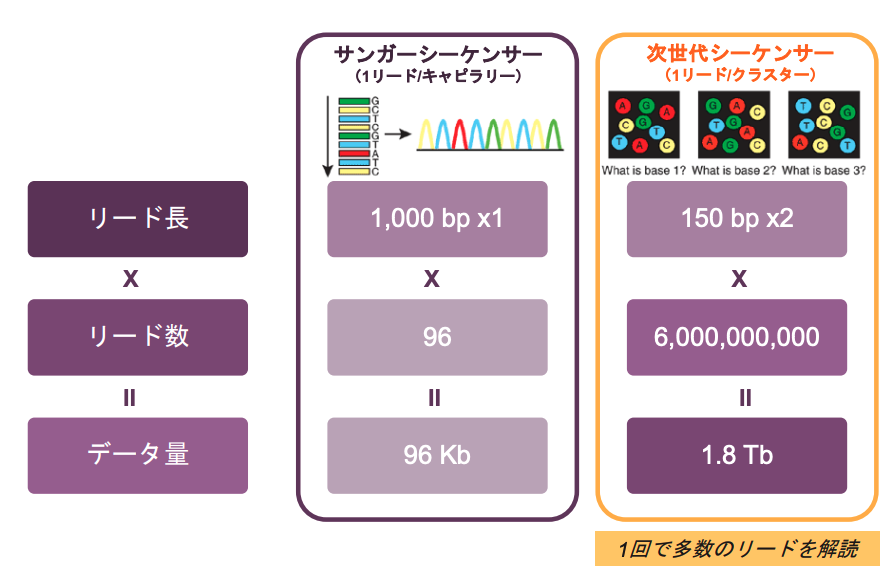

次世代シーケンシング

サンガー法を自動化し、さらに発展させたのが現代の主流である「次世代シーケンサー(NGS)」です。

NGSの最大の特徴は、超並列処理にあります。1本のDNAを順番に読んでいくサンガー法とは異なり、ゲノム(全遺伝情報)を一度に数百万〜数億もの断片に分解し、それらすべての断片の配列を同時に並行して読み解きます。

その後、強力なコンピューターを使って、バラバラに読み解いた断片情報をパズルのピースを組み合わせるように繋ぎ合わせ、元の長いゲノ-ム配列を再構築します。この圧倒的なスピードと処理能力によって、かつては国を挙げたプロジェクトとして十数年かかったヒトゲノムの解読が、現在ではわずか1日足らずで可能になったのです。

出典:愛媛大学 ‐ NGS超入門 MiSeqシステムのご紹介

テチス海🌊🗺️

テチス海とは、恐竜が生きていた中生代(約2億年前)に、北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸の間に広がっていた、暖かく広大な古代の海のことです。

その後の大陸移動によって、アフリカやインドがユーラシア大陸に衝突したことで、この海はほとんどが消滅し、現在の地中海はその数少ない名残です。ヒマラヤ山脈の山頂からアンモナイトなどの海の生物の化石が見つかるのは、そこがかつてテチス海の海底だった証拠なのです。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Laurasia-Gondwana

この海に生息していた生き物の末裔は「テチス分布」と呼ばれ、現在では遠く離れた場所に分布しています。熱帯のサンゴやマングローブ、マナティーやジュゴンの仲間(海牛類)などがその代表例で、彼らの祖先はこの古代の海で繁栄していました。

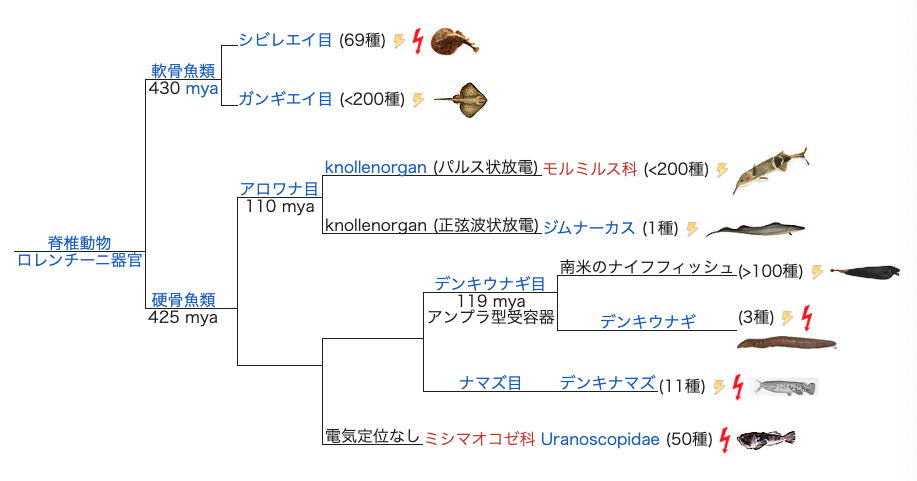

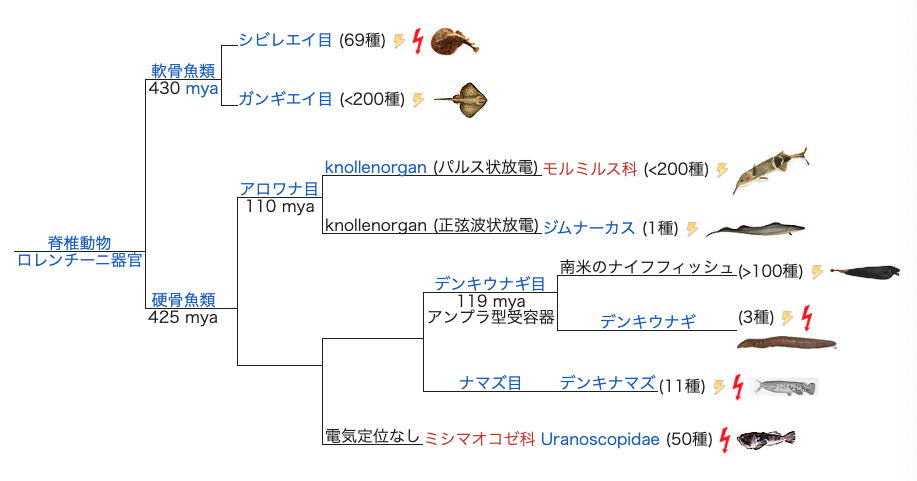

電気器官(Electric organ)🐟⚡

電気器官(Electric organ)は、筋肉細胞や神経細胞が変化して発達した特殊な器官で、自ら微弱な電流を作り出す能力を持ちます。最も有名なのはアマゾン川の電気ウナギ(Electrophorus electricus)で、最大600ボルトを発生し獲物を感電させるほか、仲間とのコミュニケーションにも使います。

日本の家庭用コンセントは100ボルト…。

電気ウナギの発する電気はその約6倍の強さです!

専門家以外は決して近づいてはいけない、産業用の機械などに使われるレベルの強力な電気です。

ほかにもアフリカの電気ナマズ(Malapterurus electricus)やナイルワニイワシ(Gymnarchus niloticus)のように、Wave-type(連続波)とPulse-type(パルス波)の放電パターンを使い分け、暗闇でも障害物を探知できます。

夜間や視界の悪い環境での狩りやコミュニケーションに大きく役立つ一方、器官の維持には大量のエネルギーを消費し、長時間の連続放電は体力を大きく消耗します。研究者にとっては、電気生理学や神経シグナル伝達のモデルとして重要な研究対象です。

出典:Wikipedia ‐ 電気魚

※能動的な電気定位を行うものを小さい黄色のマーク⚡️

※電気ショックを生成できるものを大きい赤のマーク

頭足類(とうそくるい)🐙🦑

「頭足類(とうそくるい)」とは、その名の通り頭から直接、足(腕)が生えているように見える、イカやタコ、コウイカの仲間たちのことです。貝殻を持つオウムガイもこの仲間で、カタツムリやアサリと同じ軟体動物のグループに属します。

彼らは無脊椎動物の中で最も賢く、非常に大きな脳を持ち、カモフラージュや問題解決など、高度な知能を発揮します。皮膚に色素胞(しきそほう)という細胞を持ち、体の色や模様を瞬時に変えて、景色に溶け込んだり、仲間とコミュニケーションをとったりします。

体内に吸い込んだ水を勢いよく噴き出す「ジェット推進」で、水中を素早く移動する能力も特徴です。多くの種は、祖先が持っていた貝殻を体内に取り込むか、あるいは完全に失うことで、高い運動能力を獲得しました。

都市進化(Urban Evolution)🏙️

都市進化(Urban Evolution)とは、都市環境がもたらす強い選択圧(街灯、建造物、限定された食料源など)により、わずか数十年という短期間で、生物の遺伝子頻度や形態が急速に変化する現象を指します。世代交代の速さ、環境フィルターの明確性、個体数の多さが相乗することで、農村環境での数千年分の進化が、都市では数十年~百年で起こることがあります。

農村での数千年分の進化が、都市では数十年〜百年!

まるで時間の進む速度が違うようですね⏱️

🏙️都市環境が生物を急速に進化させる理由

都市は、そこに暮らす生物に対して強力な「選択圧(生き残りを左右する要因)」を加え、驚くほど短期間で進化を促す環境です。その背景には、以下の5つの要因が複合的に作用しています。

1. 強い選択圧の集中

都市には建造物、街灯、人工的な食料源など、極端に限定された環境が存在します。こうした条件に適応できる生物だけが生き残り、資源をめぐる競争も激化します。

農村のような多様な環境と異なり、都市では選別基準が明確で、淘汰が加速します。

2. 世代交代の高速化

ネズミやハエ、蚊などの短寿命種は、1年で数十世代が交代します。世代交代が速いほど、有利な遺伝子が集団に定着するスピードも早くなり、進化が加速します。

人間の1世代が約30年であるのに対し、蚊は同じ期間に30倍の世代を経験します。

3. 極端な環境フィルター

都市では「街灯に集まれるか」「建物の隙間に入れるか」など、生存に必要な条件が極端に絞られます。適応できない個体は排除され、適応した個体だけが急速に増殖するため、進化のスピードが上がります。

4. 人為的環境の新しさ

都市は自然界には存在しなかった新しい環境です。過去の適応が通用しないため、生物はゼロからの試行錯誤を迫られます。その結果、複数の適応戦略が同時に試され、数十年で新しい進化的解が生まれることがあります。

5. 高密度による遺伝的変化の加速

都市に適応した生物は、人間の活動が提供する餌や隠れ場所によって爆発的に増殖します。個体数が多く、世代交代が速いほど、遺伝子の頻度が急速に変化し、進化の速度が加速します。

たとえば、ロンドンのスズメでは、硬い食物に対応した嘴の形が数十年で変化した事例が報告されています。

このように、都市は「選択圧が強い」「世代交代が速い」「環境フィルターが明確」「新しい環境である」「個体数が多い」という進化を加速させる条件を同時に満たしています。そのため、数千年かけた農村環境への適応よりも、都市化による進化の方が、はるかに短期間で起こる可能性があるのです。

参考・引用

Scientific American ‐ Cities Are Forcing a New Era of Rapid Evolution(2018年9月)

な行

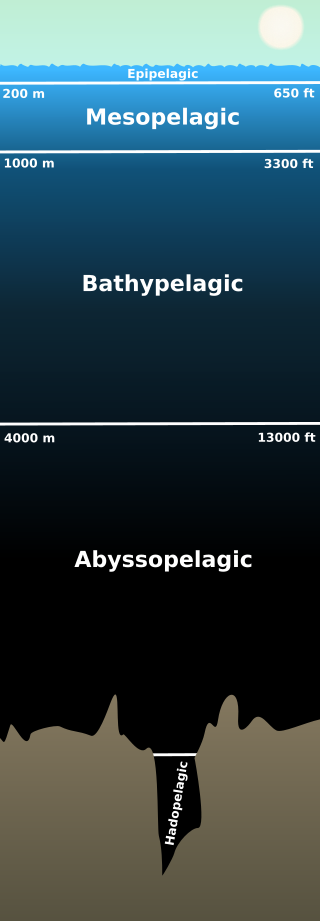

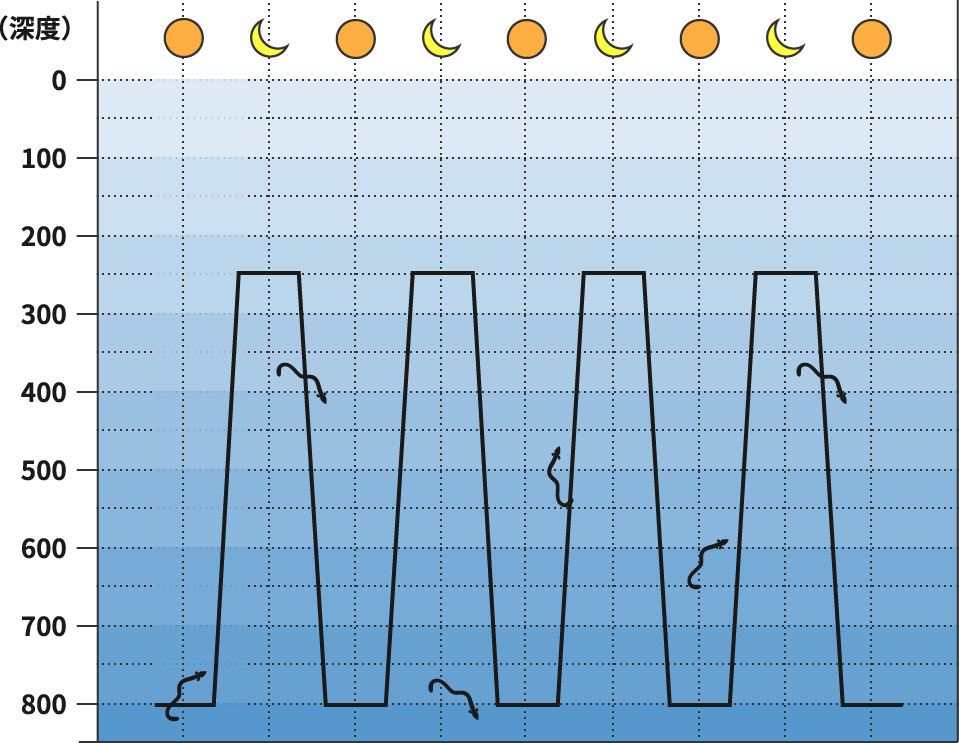

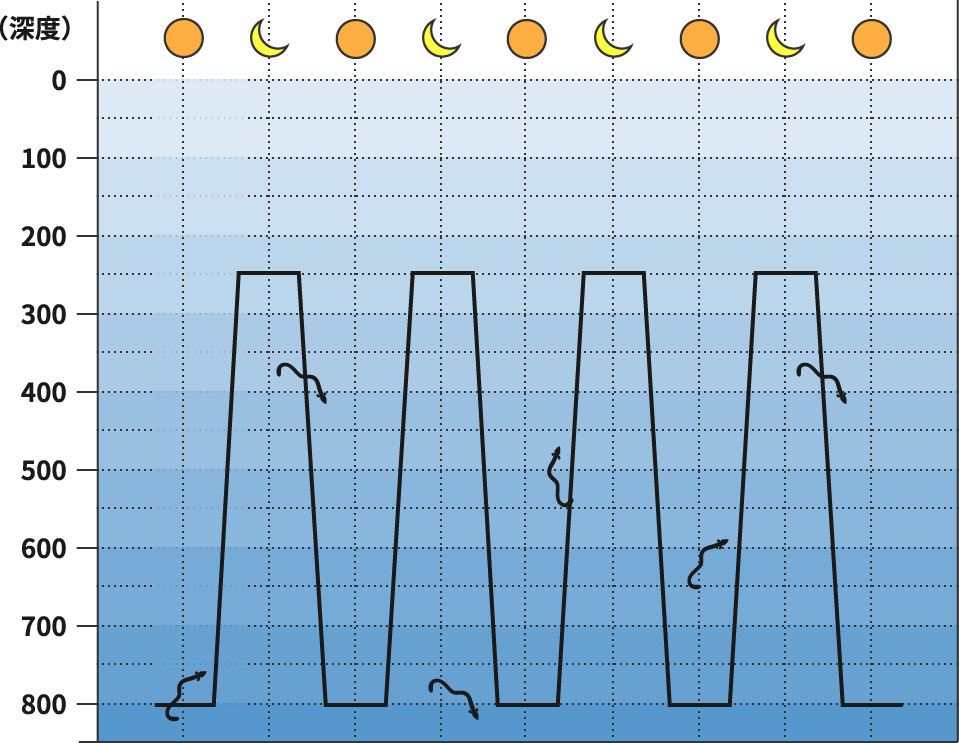

日周鉛直移動(にっしゅうえんちょくいどう)🐟↕️

多くの深海生物は夜になると中深層から海面近くへ上がり、昼間は再び深海へ戻る「日周鉛直移動(Diel Vertical Migration)」を行います。

たとえば、オキアミやホタルイカは夜間に表層でプランクトンを食べ、昼は暗い深層に隠れて暮らします。これは「ディープ・スキャッタリング・レイヤー」として音響探査に映し出され、まるで海中に動く壁のように観測されます。

移動には捕食者に見つかるリスクや体力の消耗がありますが、餌の豊富な表層と安全な深層を使い分けられる利点の方が大きいのです。この習性は深海の食物網や炭素循環を理解するうえで重要であり、近年は音響観測やリモート操作潜水機(ROV)によって詳しく研究が進められています。

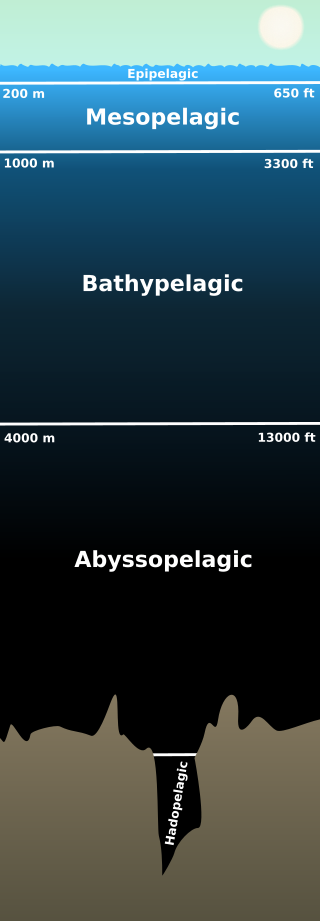

【海の垂直区分】

一般的に水深200メートルより深い海域が「深海」

- 表層 (epipelagic)200メートルより浅い場所

- 中深層 (mesopelagic)水深200 – 1,000メートル

- 漸深層 (bathypelagic)水深1,000 – 3,000メートル

- 深海層 (abyssopelagic)水深3,000 – 6,000メートル

- 超深海層 (hadopelagic)水深6,000メートル以より深い場所

出典:近畿大学 - なぜ生物は旅をするのか。海と川を回遊するウナギから生物の進化を垣間見る。(2019年8月)

ニッチ(Niche)🎯🧩

ニッチ(niche)という言葉は、もともとフランス語で「壁のくぼみ」や「装飾用の小さな空間」を意味する建築用語でした。1917年、生態学者ジョセフ・グリニル(Joseph Grinnell)は、この比喩的な表現を使って、特定の生物が生態系の中で占める独特な「位置」や「役割」を説明するようになりました。

つまり、現代における「ニッチ」とは、ある生物が「何を食べるか」「どこに住むか」「いつ活動するか」など、その生物が利用できる環境条件・資源の総合的なパターンのことです。建築物の「壁のくぼみ」のように、生態系においても、各生物は「独自のくぼみ」を占めており、その中で他の生物と競合しないで生存しているのです。

-1024.png)

-1024.png)

出典:GeeksforGeeks – Ecological Niche

特に興味深い点は、同じ環境内で複数の生物が共存するために、それぞれが微妙に異なる「ニッチ」を利用している、ということです。例えば、光合成をする植物が優占する明るい環境では、菌従属栄養植物は「光が極めて少ない林床」というニッチを独占的に利用することで、競争を回避し、生存しているのです。このようなニッチの多様性が、生態系の豊かさと安定性を支えています。

参考・引用

Wikipedia ‐ ニッチ

People and Nature (Journal) – The socio‐ecological niche(2025年4月)

EcoEvoRxiv – Re-revisiting the Niche Concept (Leibold, 2025年)

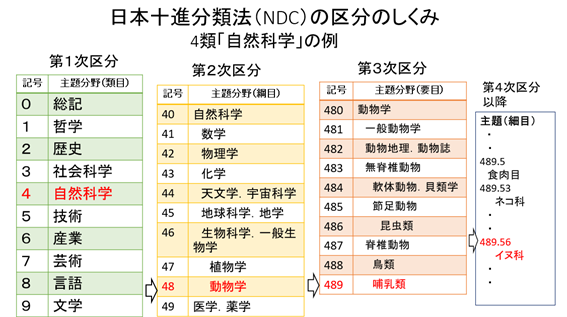

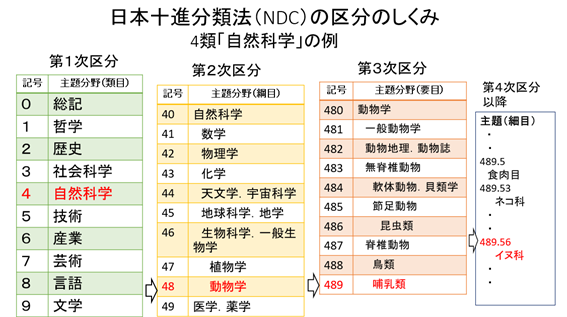

日本十進分類法(NDC)🏷️

日本十進分類法(NDC)は、本や資料を「000番~900番」の大きなジャンルに分け、さらに細かく番号を振ることで、何百万冊もの蔵書を誰でも迷わず探せる仕組みです。例えば「300番」は社会科学、「520番」は天文学といった具合に、数字を見ただけで内容が一目で分かります。

出典:日本図書館協会 ‐ 日本十進分類法(NDC)(2025年7月)

誰でも「700番=芸術」など簡単に覚えられる一方、専門家は細分類された番号を使って精緻な分類や統計分析ができます。図書館員にとっては、資料の配置や貸出・返却の効率化、利用者へのレファレンス支援にも欠かせないツールです。

二名法(学名)🏷️

二名法(にめいほう)とは、スウェーデンの学者リンネが確立した、世界中の生き物に共通の名前(学名)を付けるための国際的なルールです。人間の「名字」にあたる属名と、「名前」のような種小名の2つのラテン語を組み合わせて、一つの種を表します。

例えば、私たちヒトの学名は Homo sapiens です。表記は斜体(イタリック体)にするのが決まりで、命名法は動物、植物などでそれぞれ国際規約によって厳格に管理されています。このおかげで、国や言語が違っても、世界中の誰もが同じ一つの種について正確に情報を交換できるのです。

出典:福井県立恐竜博物館 ‐ フクイラプトル・キタダニエンシス

出典:福井県立恐竜博物館 ‐ 学名はどうやって決めるの?

フクイラプトルの学名「Fukuiraptor kitadaniensis」は、まさに二名法の仕組みをよく表す例です。これは「福井の略奪者(泥棒)」を意味する属名 Fukuiraptor と、化石が見つかった地名「北谷(きただに)」に、ラテン語で「~産の」を意味する -ensis を付けた種小名 kitadaniensis を組み合わせたものです。

学名の部分(属以下)は斜体(イタリック)で書きます。

リンネが「二名法」を確立する以前の学名は、多名法(ためいほう)または記述的命名法と呼ばれる、長いラテン語の文章で生物の特徴を説明する形式でした。

現在、リンネ式二名法によるヒロハフウリンホオズキの学名は、Physalis angulata と呼ばれます。しかしリンネ以前は、例えば以下のような長い名前で呼ばれていました。

Physalis annua ramosissima, ramis angulosis glabris, foliis dentato-serratis

これは「一年生で非常によく枝分かれし、枝は角ばって無毛で、葉は歯状鋸歯縁を持つホオズキ」という意味の、名前というより「植物の特徴を説明した文章」そのものでした。

記述的命名法が抱えていた問題点

上の例からも分かるように、リンネ以前の命名法には、学問の発展を妨げるほどの大きな問題点がいくつもありました。

まず、名前が冗長で非常に覚えにくく、論文や標本のラベルに使うにも非実用的でした。さらに、どの特徴を記述に含めるかという統一された基準がなかったため、研究者ごとに同じ生物に対して異なる名前を付けてしまい、大きな混乱を招いていたのです。

最も深刻だったのは、新しい種が見つかるたびに、既存の種の名前まで変えなければならない点でした。名前が「他の種と区別するための説明文」であるため、似た種が発見されると、区別点を加えるために名前をさらに長くする必要があったのです。これでは学名が際限なく長くなり、システムとして破綻していました。

リンネの「属名+種小名」という、まるで「姓と名」のようなシンプルな二名法は、これらの問題を一挙に解決しました。この簡潔で安定したシステムは、現在まで280年以上にわたって生物学の根幹を支える、まさに革命的な発明だったのです。

人間(ヒト)の分類学的位置づけ🧍※

| 階層 | 和名 | 学名(ラテン語) |

|---|---|---|

| 界 | 動物界 | Animalia |

| 門 | 脊索動物門 | Chordata |

| 綱 | 哺乳綱 | Mammalia |

| 目 | 霊長目(サル目) | Primates |

| 科 | ヒト科 | Hominidae |

| 属 | ヒト属 | Homo |

| 種 | ヒト(ヒト種) | Homo sapiens |

ネコによる「恐怖の景観(Landscape of Fear)」😱🐈️

恐怖の景観(Landscape of Fear)とは、ネコという捕食者の存在そのものが、野生動物に与える心理的・行動的影響です。鳥類やげっ歯類などの被食者は、実際に捕食されなくても、ネコがいる場所を認識した時点で、採餌行動を避け、営巣地を移動し、繁殖活動を制限するようになります。

つまり、ネコによる直接的な捕食圧だけではなく、ネコの存在そのものが与える不安感が、野生動物の行動全体を変容させ、結果として繁殖成功率の低下や個体数減少をもたらすという現象です。

この効果は、食物連鎖やエネルギー流の観点からは見えない、より広範囲で深刻な生態系影響を及ぼしており、植物の受粉や森林再生といった二次的な環境変化にまで波及する可能性が指摘されています。

は行

博物学🏛️🔎

博物学(はくぶつがく)とは、動物、植物、鉱物、天体といった自然界のあらゆるものを、ありのままに観察・記録・収集し、その全体像を理解しようとする学問です。生物学や地学などの専門分野に細かく分かれる前の、いわば「自然の総合科学」と言えます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Futabasaurus

リンネやダーウィンも偉大な博物学者であり、野外での探求を通じて自然の法則性を見出す彼らの活動は、現代の分類学や生態学の礎を築きました。専門化が進んだ現代においても、自然を広く深く見つめるこの総合的な視点は、多くの科学の原点として大切にされています。

博物学は古代から存在していましたが、特に大航海時代(15-17世紀)以降のヨーロッパで劇的に発展しました。世界各地から珍しい動植物や鉱物がヨーロッパに集められ、それらを分類・研究する必要性が高まったためです。

日本では中国から伝来した本草学が博物学の源流となり、江戸時代に独自の発展を遂げました。現代では、これらの研究成果を収集・保管・展示する「自然史博物館」が世界各地に設立され、標本の保存から最新の研究、そして教育普及まで幅広い役割を担っています。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – The insect quire (summer version) by Masuyama Sessai

反響定位(エコーロケーション)🔊🎯

反響定位(エコーロケーション) は、コウモリ類とイルカ類が最も有名ですが、実は1,000種以上の動物が利用している優れた感覚能力です。

コウモリは20-200kHzの超音波を発し、髪の毛ほどの細い糸まで感知でき、種類によって獲物探索時は遠方検出に適したCF音(周波数一定音)、捕獲時は高精度なFM音(周波数変調音)を使い分けます。

また、イルカは「メロン体」から超音波を発し下顎骨で受信、魚と金属片を聞き分けるほど高精度で、群れでのコミュニケーションにも利用しています。

出典:Wikipedia ‐ 反響定位

その他にも、

- マッコウクジラ (Physeter macrocephalus):深海で巨大な頭部から強力なクリック音を発し、イカなどの獲物を探します。

- トガリネズミ (Sorex spp.):甲高い可聴域クリックを使い、地面の障害物や隠れた昆虫を感知します。

- ホソトゲヤマネ (Typhlomys spp.):喉や体側で可聴域のクリック音を発し、その反響で暗闇の中を移動し昆虫を狩ります。

- キンモグラ (Chrysochloridae):地面の振動の反響を利用して周囲を探り、音波に限らない感覚で地中情報を得ます。

- テンレック (Tenrecidaeの一部):マダガスカルで舌を鳴らす可聴音を使い、落ち葉下の獲物を探します。

- アナツバメ (Aerodramus spp.):洞窟内で人間可聴音の「カチカチ」を発し、暗闇の障害物を回避します。

- アブラヨタカ (Steatornis caripensis):南米北部の洞窟で短いクリック音の反響を使い、安全に飛行します。

なども反響定位を行います。

この能力の最大のメリットは、視界が利かない環境(暗闇、濁った水中、地中)でも正確な空間把握と狩猟が可能なことですが、デメリットとして音を発するため捕食者に位置を知られるリスクがあり、また音波が届かない遠距離での探知は困難です。興味深いことに、視覚障害者の中にも舌打ちや杖音の反響で空間を把握する「ヒューマンエコーロケーション」を習得する人がおり、コウモリの研究成果が人間の可能性拡張にも応用されています。

出典:iNaturalist – アブラヨタカ Steatornis caripensis

National Geographic ‐ ほぼ盲目のげっ歯類、闇夜で音を発して周囲を「見る」 ホソオトゲヤマネ属4種すべてが「反響定位」、げっ歯類で初確認(2021年6月)

ピット器官🔥🌡️

ピット器官(pit organ) とは、マムシ亜科・ニシキヘビ科・ボア科のヘビが持つ「赤外線センサー」のような特殊な器官です。マムシ亜科では目と鼻の間に1対(頬窩)、ニシキヘビ科・ボア科では唇の周りに複数個(口唇窩)が存在し、0.003℃という極めて微細な温度差も感知できます。

出典: WIKIMEDIA COMMONS – The Pit Organs of Two Different Snakes

この器官により、完全な暗闇でも温血動物の体温を「見る」ことができ、特にニシダイヤガラガラヘビでは目を完全に覆われても獲物を捕食できるほど優れています。利点は夜間や視界不良時でも確実に獲物を発見できることですが、この器官に頼るあまり視覚が発達しなかったという側面もあります。

興味深いことに、ボア科とニシキヘビ科は共通祖先からではなく、それぞれ独立してピット器官を進化させた「収斂進化」の好例で、この仕組みを応用した人工赤外線センサーも開発されています。現在では獲物探知だけでなく、体温調節や捕食者の探知にも使われる多機能センサーであることが判明しています。

ファンデルワールス力(ファンデルワールスりょく)🦎🧲

ファンデルワールス力は、分子同士が近づいたときに、電子雲のわずかな揺らぎによって生まれるとても弱い引力です。1つ1つの力は極めて微弱(約0.08~42 kJ/mol)で、磁石のような静電気でもなく、接着剤でもありません。しかし、この力の最大の特徴は、接触点を何百万と重ねると、弱い力同士が結合して強力な吸着力に変わることです。

ヤモリの足裏には約650万本の剛毛(setae)があり、1本の先端はさらに100~1000本の幅200nm以下の「スパチュラ」と呼ばれる微細な突起に分かれています。この階層構造により、ガラスでもテフロン(撥水性材料)でも濡れていても乾いていても、分子レベルで壁面に密着することが示されています。

壁を歩くクモ、アノールトカゲ、昆虫にも類似の仕組みが見られ、異なる生物が同じ機能に進化する「収斂進化」の好例とされています。

この吸着力には複数のメリットがあります。接着剤不要で痕跡が残らず、水中や真空中でも機能し、何度でも付け外しが可能です。さらに、剛毛が汚れても数歩歩くだけで「自浄作用」により汚れが除去されて吸着力が回復する驚異的な自己修復特性も報告されています。一方、表面がザラザラな場合は密着面が減少するため吸着力が低下し、湿度や塵埃の影響を受けやすいというデメリットがあります。また、この仕組みを人工的に再現することは非常に難しく、ナノレベルの微細構造を正確に製造することが大きな課題となっています。

近年の研究では、ヤモリの剛毛表面が超薄い脂質層(数ナノメートル)に覆われており、この層が水素結合や酸塩基相互作用を介してファンデルワールス力を補助・増強している可能性が報告されています。この複合的な粘着メカニズムの発見により、バイオミメティクス分野では、ヤモリの足を模倣した再利用型ドライ接着材(Setex等)やロボットの壁面移動技術が開発され、医療・建設・宇宙産業への応用が進められています。

PNAS ‐ Evidence for van der Waals adhesion in gecko setae(2002年8月)

PMC – Gecko-Inspired Intelligent Adhesive Structures for Rough Surfaces (2025年2月)

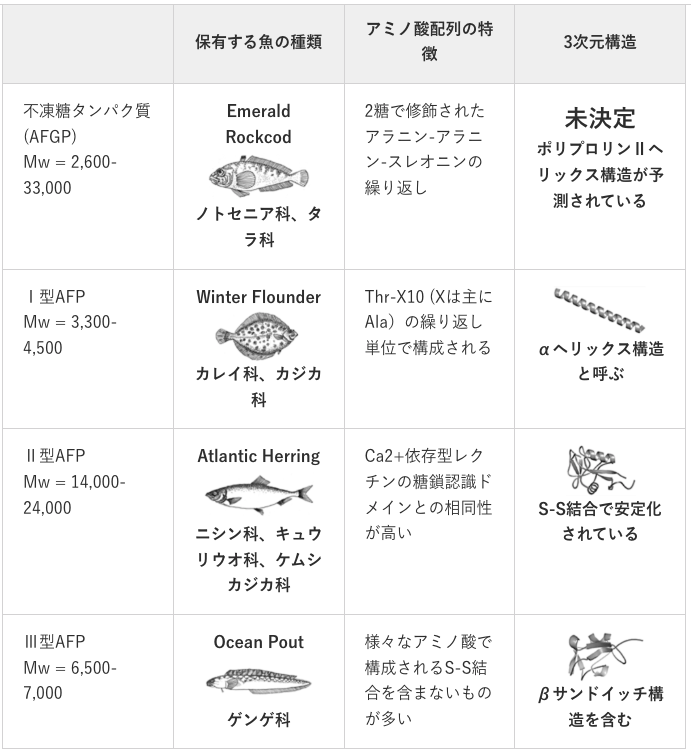

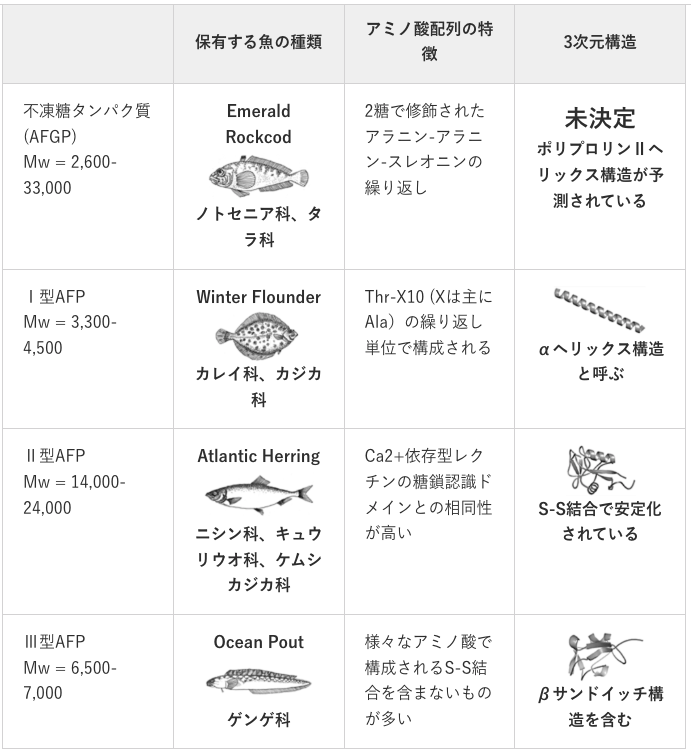

不凍糖タンパク質❄️🐟

不凍糖タンパク質は、氷点下の環境で生きる生物が体内の水分を凍らせないために作り出す特別なタンパク質です。南極のナンキョクカジカ類や北極のタラ類が最も有名で、体内に入った氷の結晶に付着してその成長を阻止し、凍死を防いでいます。

魚以外にも甲虫類、蛾類、ユスリカなどの昆虫や、酵母、植物、細菌など様々な寒冷適応生物が持っています。このタンパク質があることで極寒の環境でも活動できる一方で、体内に蓄積された氷が逆に致命的になる可能性もあり、生物はこの氷を除去する仕組みも進化させています。現在では食品保存や医療分野での応用研究が進んでおり、人工的な氷結防止技術への応用が期待されています。

出典:ニチレイ – 不凍タンパク質とは

参考・引用

分類階級一覧表👑※

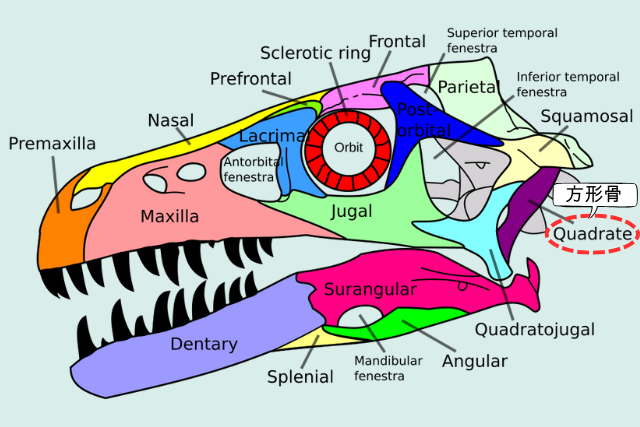

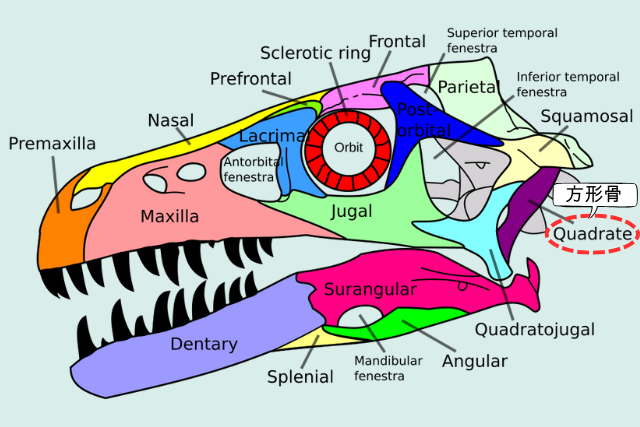

方形骨🦴

方形骨(ほうけいこつ)とは、哺乳類以外のほとんどの脊椎動物(両生類、爬虫類、鳥類、初期の単弓類など)が持つ、下アゴと頭骨をつなぐ関節の骨です。この骨は、上顎と下顎をつなぐ「ちょうつがい」の役割を果たします。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Dromaeosaurus skull en

ヘビでは方形骨が長く細く発達し、大きく口を開けて自分の頭より大きな獲物を丸呑みできるようになりました。一方、鳥類やトカゲでは方形骨は聴覚にも関わり、音の振動を内耳に伝える役割も担っています。また、哺乳類の進化過程では方形骨は顎から離れて中耳の「砧骨(きぬたぼね)」に変化し、聴覚専門の骨になりました。

方形骨の利点は顎の可動域拡大と聴覚機能の両立ですが、哺乳類のように顎の力強さを重視する場合は、より単純で頑丈な顎関節構造の方が有利になります。このように方形骨は、動物の食性や生活様式に応じて多様な進化を遂げた「多機能骨」の代表例といえます。

頬呼吸(buccal pumping)🦈🫧🪸

トラフザメは口の中にある頬の筋肉を使って、自分で水を吸い込んでエラに送り、止まったままでも呼吸できる「頬呼吸(buccal pumping:バッカルポンピング)」という方法を持っています。この仕組みはサメ全体の中でもじっと海底で休んで餌を待つタイプの仲間に多く見られ、イヌザメ、コモリザメ、ナースシャークなどが代表例です。頬呼吸ができないホホジロザメなどは泳ぎ続けないと呼吸できないため、止まることができません。

トラフザメは主に夜行性で、日中は岩陰に身を潜めてじっとしていますが、夜になると貝や甲殻類、小魚を探して活動します。頬呼吸は、流れの弱い場所や岩のすき間でも呼吸を続けられる優れた適応であり、サメの進化の多様性や生態適応のおもしろさを知るうえで絶好の事例です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Stegostoma fasciatum ningaloo

放射性同位体(ラジオアイソトープ)⚛️

自然界の原子の中には、エネルギー的に不安定な状態にあり、安定しようとして「放射線」というシグナルを出すものがあります。これを放射性同位体と呼びます。生態学では、この性質を、物質の動きを追跡するための「発信機付きのタグ(トレーサー)」として利用します。

【放射性同位体がトレーサーになるまでの歩み】

- 1896年 アンリ・ベクレル、放射能を発見:ウラン塩が自発的に「見えない線(放射線)」を放つことを見つけ、放射能研究が始まる。

- 1900〜1913年 ラザフォードとフレデリック・ソディ、原子核変換と同位体概念を確立:放射性崩壊の仕組みを明らかにし、同じ元素でも質量が異なる「同位体」という基本概念を提示する。

- 1923年 ゲオルク・ヘヴェシー、放射性同位体を“トレーサー”として初めて本格的に利用:植物や動物の体内で物質がどのように移動するかを放射性同位体で追跡する方法を確立し、後の生物学研究の礎になる。

- 1940〜1950年代 多分野で放射性トレーサー法が普及:医学・農学・生態学などで栄養塩、水、薬物などの“目に見えない動き”を測定する標準的手法として広まる。

- 1960年代 森林生態学・菌従属栄養植物研究に応用が拡大:地下の菌根ネットワークを直接証明するための強力な手段として、放射性同位体が活用され始める。

- 現在 放射性同位体に加え、安定同位体(¹³C、¹⁵Nなど)も主流に:高感度分析技術の向上により、より安全で精密な物質循環研究が可能に。生態系の“見えない流れ”を描き出す不可欠なツールとなる。

1960年、スウェーデンの森林生態学者エリク・ビョークマンは、こうして発展してきた放射性トレーサー法を菌従属栄養植物の研究に本格的に導入しました。彼は炭素(¹⁴C)で標識したグルコースやリン(³²P)を樹木に与え、その放射性シグナルが菌根菌を経由してギンリョウソウへと移動していく様子を精密に追跡しました。

わずか数日で樹木 → 菌類 → ギンリョウソウへと流れる経路が検出され、地下の栄養移動が単なる仮説ではなく、明確な証拠を伴う事実として示されたのです。この研究は、普段は完全に目に見えない地下ネットワークの存在を、放射性同位体という科学的ツールによって地図として描き出した、現代生態学を象徴する成果のひとつと言えます。

参考・引用

New Phytologist Foundation ‐ Mycoheterotrophy: The biology of plants living on fungi (2009)

ま行

牧野富太郎(理学博士、植物学者)🌿🌸🔬

牧野富太郎博士は、「日本の植物分類学の父」と呼ばれ、日本を代表する植物学者(1862~1957年)です。高知県佐川町の酒造商の家に生まれ、小学校を中退しながら独学で植物学を究め、生涯をかけて日本全国の植物標本を40万点以上も収集しました。

出典:WIKIMRDIA COMMONS – Dr. Makino Tomitaro

牧野博士の特に大きな功績は、これらの植物に科学的な分類体系を初めて本格的にもたらしたことにあります。約1,500種類以上に学名を付け、その中の約1,350の学名が現在も国際的に使用されているという、極めて顕著な国際的貢献を果たしました。

また、牧野博士が描いた精密な「牧野式植物図」は、1,700種類以上に及び、科学的な正確さと芸術性を兼ね備えた第一級の学術資料として世界的に高く評価されています。博士の集大成である『牧野日本植物図鑑』は、1940年の発行から85年以上経った今もなお、植物同定と分類学の基礎文献として世界中の研究に活用されており、膨大な標本は「牧野標本館」(現・東京都立大学)で保管・提供され続けています。

牧野富太郎博士はなんと文久2年生まれ…、つまり明治時代が始まる6年前で、「江戸時代生れ」の博士です!

彼の業績は、開国後の日本において、国際的な科学コミュニティに対して行った極めて重要な貢献として認識されており、毎年5月22日は「植物学の日」として制定され、博士の誕生日と功績を祝っています。

出典:高知県立牧野植物園 ‐ 牧野富太郎物語

Makino Botanical Garden Official Site – Dr. Tomitaro Makino (1862~1957)

Nebg.org – Tomitaro Makino (1862 – 1957)

Tokyo Metropolitan University Makino Herbarium Fund

Tokyo Metropolitan University Herbarium Details – Makino Herbarium

モフる🦉

主にモフモフの鳥や小型哺乳類を「なでる」と言うよりはカキカキすること。癒やし。しかし、モフられるのが嫌いな種類の生き物もいる。

や行

焼け野の雉(やけののきぎす)🔥🪶🪺

「焼け野の雉(やけののきぎす)」とは、親が我が子を深く愛し、身を挺して守ろうとする愛情の深さを表すことわざです。特に、母親の深い母性愛を象徴する言葉として使われます。

「きぎす」は「きじ」の古い言い方です。また、「焼け野の雉夜の鶴」と、寒い夜に自分の翼でヒナを温めるツルとともに使われることもあります。

このことわざは、昔の日本人が語り継いだ「逸話的な記事の習性」に由来しています。

(この行動は科学的には確定されていませんが…)

春から夏にかけて、キジは野原の草むらなどに巣を作り、卵を産んで子育てをします。もしその野原で火事(野焼きなど)が起こると、親鳥は自分の命の危険を顧みず、巣に残した卵や雛を守るために、翼を広げて覆いかぶさり、じっと動かずにいるといわれています。

たとえ自らが焼かれてしまっても、子どもたちを守り抜こうとするその必死な姿から、自己犠牲をもいとわない深い親子愛、とりわけ母性愛の象徴として、このことわざが生まれました。この行動は科学的には事実として明確にされているわけではありませんが、伝承として古来日本人がキジに持っていた印象をうかがい知るにあたって、とても参考になる例と言えます。

出典:iNaturalist – キジ Phasianus versicolor

ら行

ラビリンス器官(上鰓器官)🐠

ラビリンス器官(上鰓器官・迷宮器官)は、グラミーやベタなどキノボリウオ亜目の魚類に共通してみられる特徴で、エラの上にある骨の格子の中に薄い膜が複雑に折り重なっています。ここで空気中の酸素を取り込めるため、水中の酸素が少なくても水面から息を吸って生きることができます。

この器官を持つ仲間も、魚なのに空気からの呼吸が可能なのです!

専門的には、エラの一部が進化して空気呼吸に適応した器官であり、肺呼吸への移行を考える重要なモデルとされています。この仕組みによって、酸素の乏しい池や沼でも生き延びられるのです。

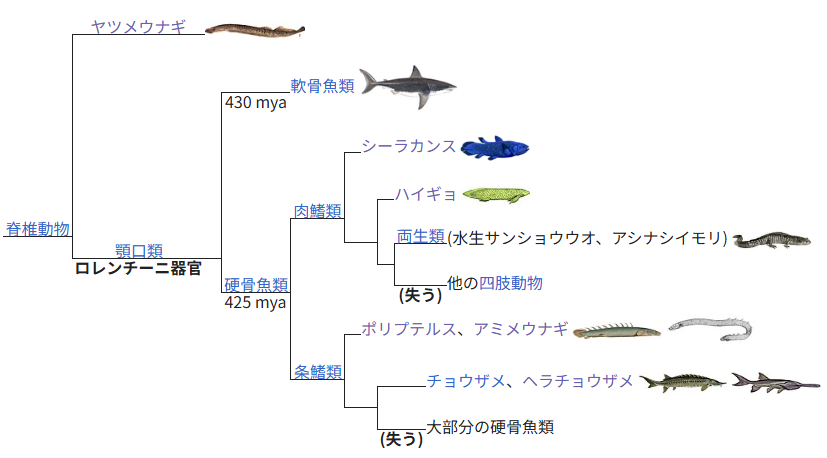

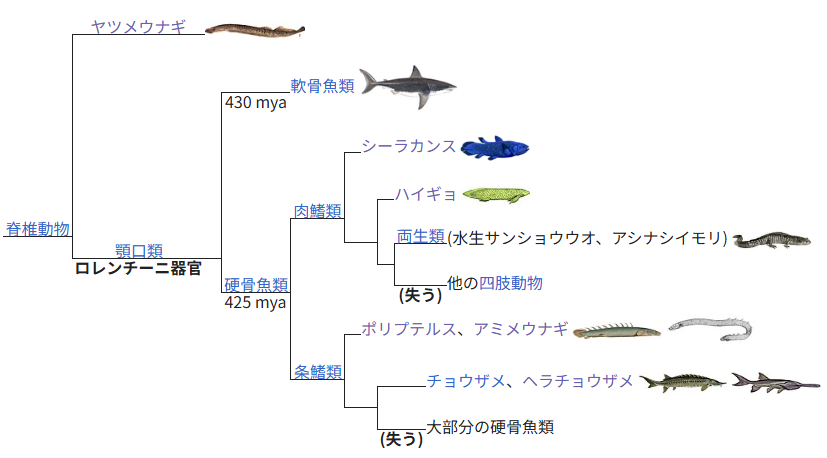

ロレンチーニ器官🦈⚡

ロレンチーニ器官とは、軟骨魚類、アミメウナギ、チョウザメ目、ハイギョが持つ、電気を感知するための特殊なセンサーです。海外では、17世紀にこの器官を発見したイタリアの科学者ステファノ・ロレンチーニの名にちなみ、「Ampullae of Lorenzini」と呼ばれます。

彼らの鼻先を中心に、小さな黒い点の集まりとして見え、その奥はゼリー状の物質で満たされた管になっています。この器官は非常に高感度で、他の生き物が心臓や筋肉を動かす時に発するごくわずかな生体電気だけでなく、水温のわずかな変化や地磁気さえも捉えることができます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Lorenzini pores on snout of tiger shark

この驚異的な能力により、砂の中に隠れた獲物を心臓の鼓動だけで見つけ出したり、広大な海をコンパスのように使って回遊したりと、まさに「秘密兵器」として機能します。

出典:Wikipedia - ロレンチーニ器官