数万種の仲間がいる壮大な魚類の世界で、親戚を失い一種でその科を背負う「一科一属一種」の魚類種。彼らの存在は生物多様性の奇跡です。

メガマウスザメやジンベイザメなど、名前を聞いたことがある魚から、研究者でさえ滅多に出会えない深海の神秘的な種まで…。一科一属一種の魚類は生物の進化の歴史の一端を物語る貴重な証人たちです。

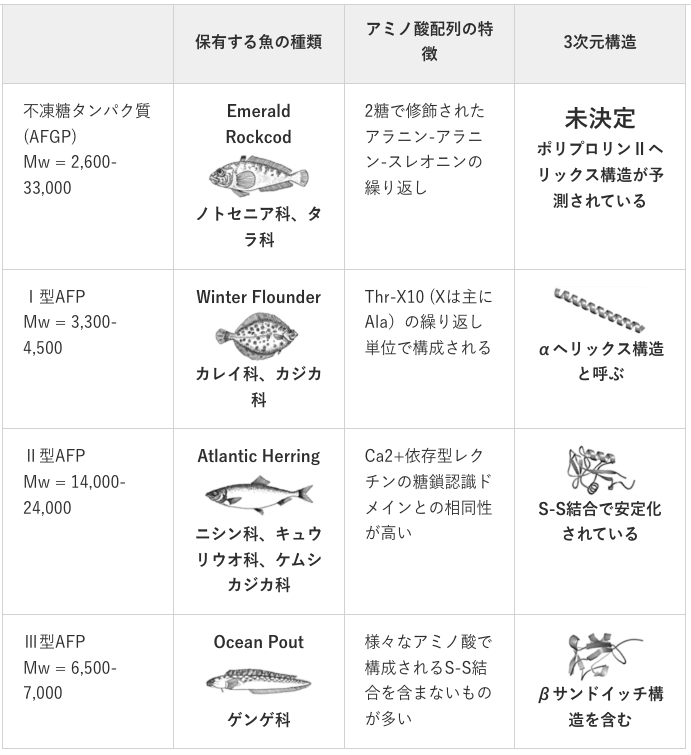

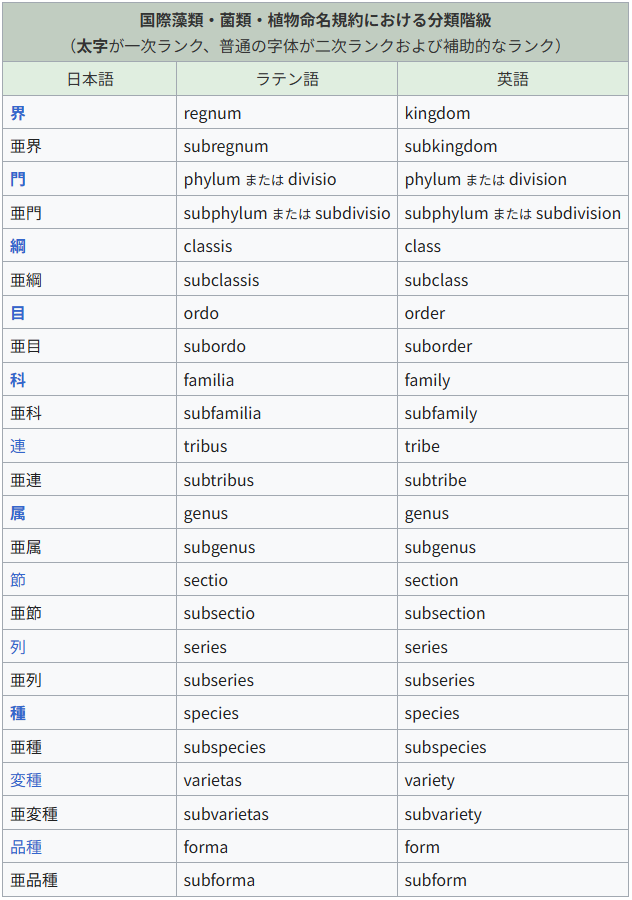

広大な魚の世界に飛び込む前に、少しだけ分類学について確認しておきましょう。

一科一属一種の魚類とは?

撮影者:Sebastian Pena Lambarri

魚類には、進化の歴史の中で独立した系統のまま現存している特別なグループが、他の脊椎動物に比べて多く見られます。「その科にその属がひとつ、しかも種もひとつだけ」という分類学上稀な形態で、「一科一属一種」または「単型(たんけい)」や「モノタイプ」1と呼ばれます。

このような魚類は、進化過程で多くの同類が絶滅する中で独り生き残った貴重な存在であり、魚類の長い進化史を物語る重要な証人ともいえます。

一科一属一種とは?

生物は「科→属→種」という階層で整理されます。多くの科は複数の属・種を含みますが、「一科一属一種(単型科)」にはそのすべてが一つしかありません。

例えるなら、大きな大家族の中に突然現れた「一人っ子の一軒家」、または兄弟・親戚の家系がずべて途絶えてしまい、その家の生存者が1人だけ(1種だけ)になってしまった状態です。つまり、進化の分岐が早い段階で止まったり、近縁種が絶滅したりして、たった一種だけが科全体を代表する存在になった結果といえます。

分類階級一覧表👑※

魚類の多様性と単型科

魚類は現在(2025年9月)、約37,000種・約630科が知られており、地球最大の脊椎動物グループです。そのなかで一科一属一種の魚類はわずかですが、深海・河川・沿岸とあらゆる環境に散らばり、まるで「進化過程の記憶」のように多様な姿を見せています。

魚類の壮大な世界を理解するうえで、「一科一属一種(単型科)」の魚類種は独特のアクセントとなっている存在なのです。

「64科」から「42科」へ?

かつて広く引用された「魚類の単型科は64ある」という数字は、2016年時点の古い分類に基づいています。その後の研究で科が統合されたり、新しい属や種が見つかったりした結果、2025年時点では42科が確実に一科一属一種と確認されています。

この背景には、DNA解析の進歩によって形態だけではわからなかった隠れた関係が明らかになったり、見た目が同じ(またはほぼ同じ)でも、その中に複数の独立した種があると判明し、種数が増えたりしたこと(隠蔽種※の発見)があります。

隠蔽種🔍️

隠蔽種とは、見た目や生息地がそっくりでも、遺伝子を調べるとまったく別の種だった生き物のこと。昔は「同じ種」と思われていた個体群が、新しいDNA解析技術で別の種と判明する例が次々と見つかっています。

これにより、両生類の本当の多様性が以前よりもずっと高いことがわかってきました。隠蔽種の発見は、生物分布や進化の歴史を正しく知る手がかりになります。

この値は、さらなる発見や技術の進歩により、今後も変化していくでしょう。

それでは実際に「一科一属一種」の魚類を見ていきましょう!

分類学について気になる人はこちらもおすすめ👇️

一科一属一種の軟骨魚類:深海からサンゴ礁まで

軟骨魚類(サメ・エイ・ギンザメなど)は骨が軟骨でできているグループで、海に登場してから数億年にわたり多様化してきました。このグループにも「その科に現生種が一種しか残っていない」つまり一科一属一種に当たる仲間がいます。

メガマウス科 Megachasmidae メガマウス Megachasma pelagios

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Megamouth shark Megachasma pelagios

- 和名:メガマウス(オオクチザメ)

- 学名:Megachasma pelagios

- 分類:軟骨魚綱 ネズミザメ目 メガマウス科 メガマウス属(現生は本種のみ)

- 分布:世界の温暖・温帯外洋(散発的記録)

- 保護状況:軽度懸念(IUCN: LC, 評価 2018)

メガマウス2は、1976年に初めて捕獲・記載されるまで知られていなかった「幻の大口サメ」です。体長4~5m前後、濾過摂食性で、巨大な口でプランクトンや小型無脊椎※を濾し取って食べます。

※小型無脊椎:甲殻類やプランクトンのように骨を持たず、数ミリから数センチ程度の小さな体で生活する動物。

長らく極めて稀にしか記録されませんでしたが、近年は目撃・漁獲記録が増え、夜間は浅層、昼は深層へ移動する垂直回遊を行うことがタグ調査などで示されています。発見と記載を行ったTaylorら(1983)は、この種を新属・新科に位置づけ、サメ学における大発見とされました。

観察個体はまだ少なく、生態の多くは不明ですが「大きな口と静かな回遊」が象徴的です。

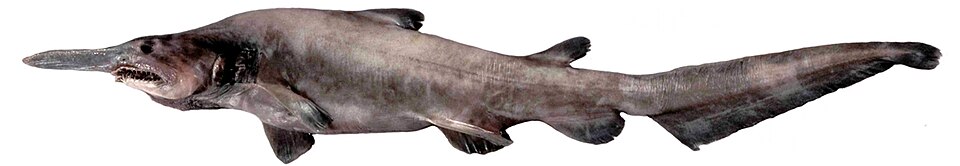

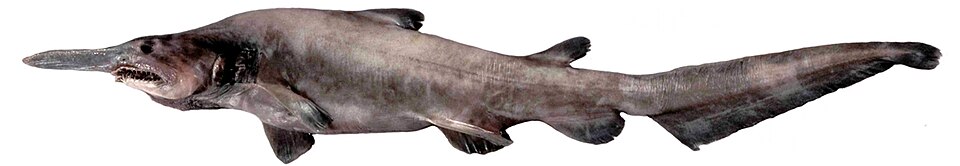

ミツクリザメ科 Mitsukurinidae ミツクリザメ Mitsukurina owstoni

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Mitsukurina owstoni Fishes of Australia

- 和名:ミツクリザメ(テングザメ/ゴブリンシャーク)

- 学名:Mitsukurina owstoni

- 分類:軟骨魚綱 ネズミザメ目 ミツクリザメ科 ミツクリザメ属(現生は本種のみ)

- 分布:世界の温帯〜深海域(スポット的)

- 保護状況:軽度懸念(IUCN: LC, 評価 2017)

ミツクリザメは、太鼓の特徴を残すとされる、深海の奇妙な容姿を持つサメです。細長い吻(鼻先)と、極端に突出する顎を持つのが最大の特徴です。

2016年には実際の捕食動画から「スリングショット(slingshot)摂餌」と呼ばれる高速顎突出の様子が明らかになり、顎を秒速約3.1 mで前方に伸ばして獲物を捕える世界最速クラスの顎運動が記録されました。3

秒速約3.1 mのアゴ運動!!

ウバザメ科 Cetorhinidae ウバザメ Cetorhinus maximus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Cetorhinus maximus atlantic

- 和名:ウバザメ(バスキングシャーク)

- 学名:Cetorhinus maximus

- 分類:軟骨魚綱 ネズミザメ目 ウバザメ科 ウバザメ属(現生は本種のみ)

- 分布:温帯〜亜寒帯の沿岸〜外洋域(北半球・南半球に分布)

- 保護状況:危急(IUCN: Endangered, 評価 2018)

ウバザメは、ジンベエザメに次ぐ大型濾過摂食サメで、ゆったりと泳ぎながら大量の海水を濾して餌をとり生活しています。体長は通常数メートル〜10m前後で、大型個体はさらに大きくなる記録もあります。

ウバザメの濾過効率は非常に高く、1時間に約1,814トンもの大量の海水を処理してプランクトンを捕食します。かつては肝油採取などで乱獲され、個体数が減少しているため保全上の重要種です。

沿岸に群れで現れる光景は迫力があり、観察・保護活動が盛んです。4

ミズワニ科 Pseudocarchariidae ミズワニ Pseudocarcharias kamoharai

出典:WIKIMEDIA COMMONS ー Pseudocarcharias kamoharai 2

- 和名:ミズワニ(クロコダイルシャーク)

- 学名:Pseudocarcharias kamoharai

- 分類:軟骨魚綱 ネズミザメ目 ミズワニ科 ミズワニ属(現生は本種のみ)

- 分布:熱帯〜亜熱帯外洋(周遊的)

- 保護状況:評価はおおむね軽度懸念〜データ不足の扱い(IUCN 評価等の最新版を参照)

ミズワニは、小型ながら「深海のワニ」と呼ばれる個性的なサメです。全長は約1m前後で、ネズミザメ目としては小型です。

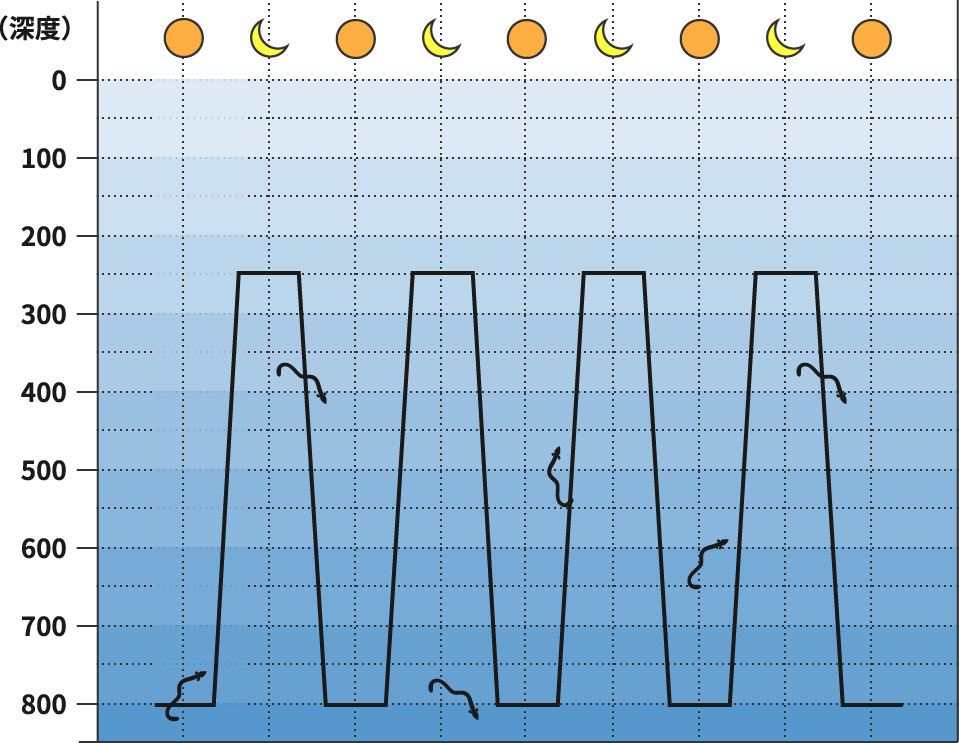

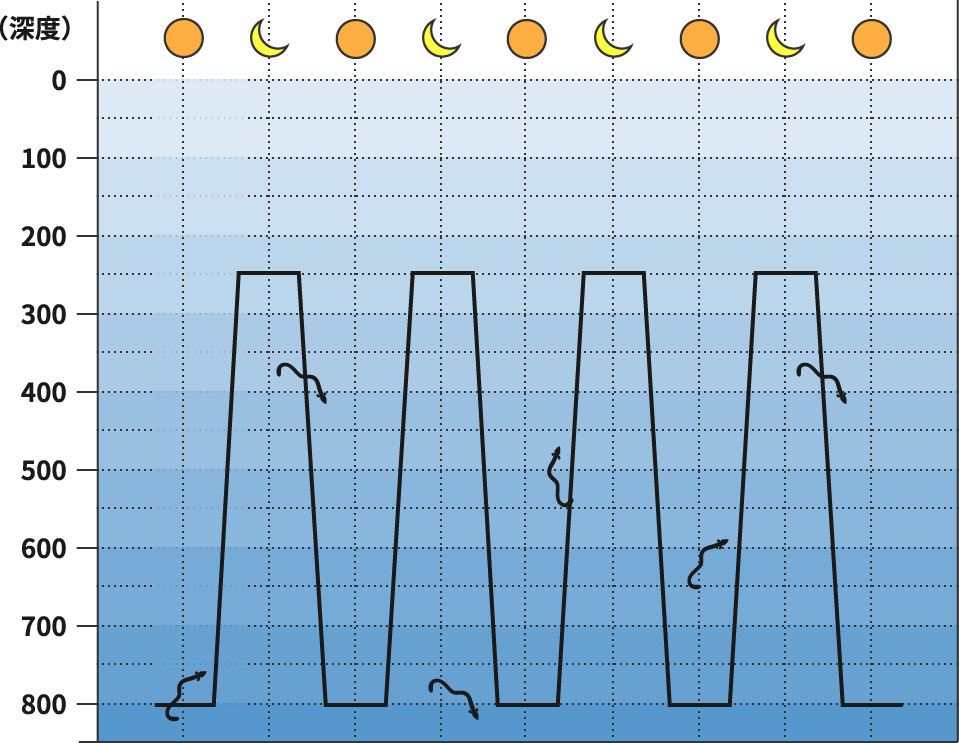

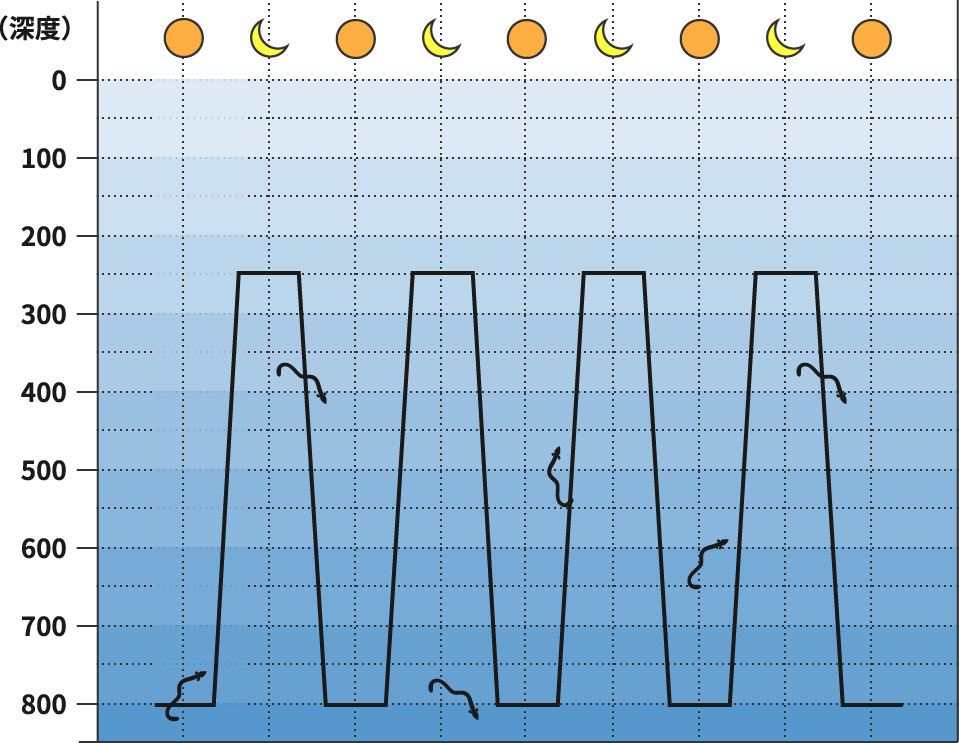

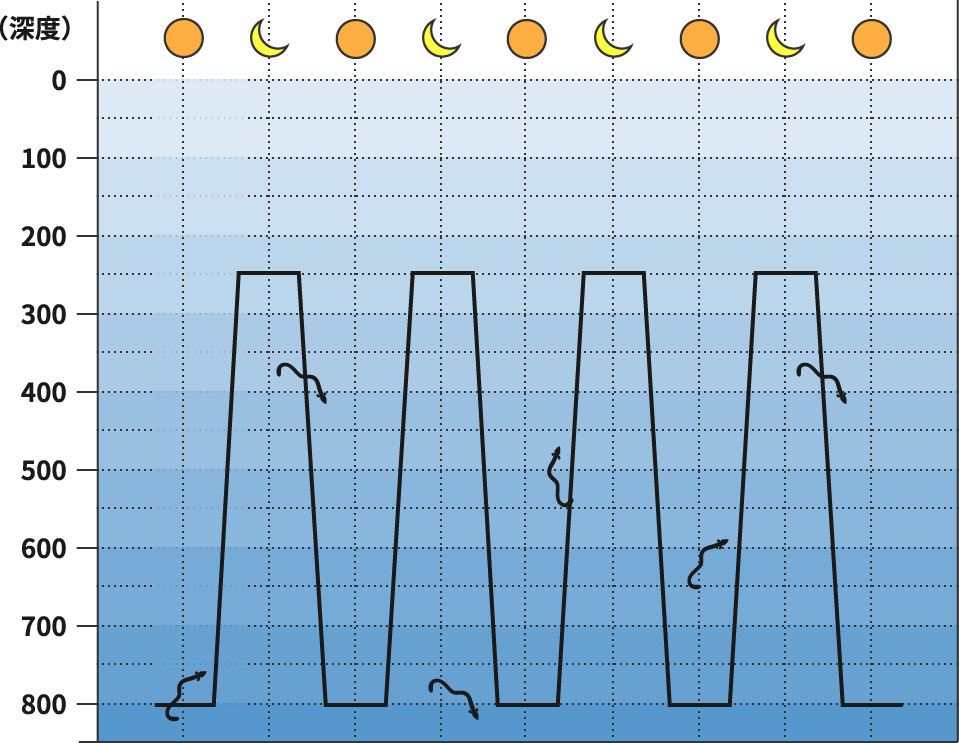

大きな目と突き出す顎をもち、夜間に浅層へ上がって捕食する日周鉛直移動※を行います。興味深い逸話として、過去に海底ケーブルの損傷からこの種が関与した可能性(歯がケーブルに残された事例など)が指摘されたことがあります。

これは、ミズワニの持つロレンチーニ器官※で微弱な電気を感知し、暗闇の深海で餌生物を探す習性が要因と考えられています。そのため、海底ケーブルの強い電磁場を獲物と誤認して噛みつき、歯形が残された例が報告されているのです。

また、肝臓が大きく、これを浮力調整に利用するなど、深海適応の形態にも注目されています。5

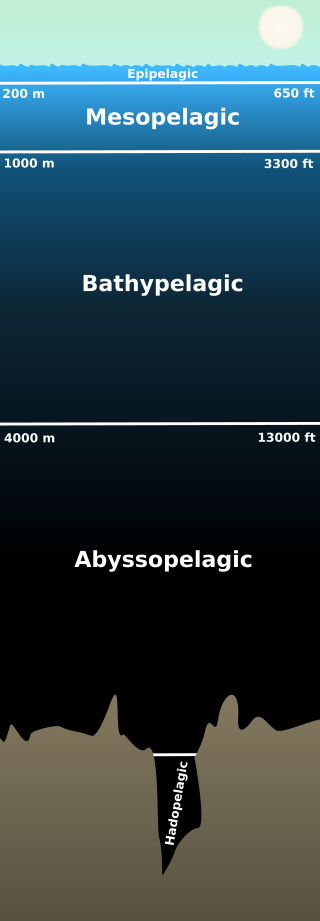

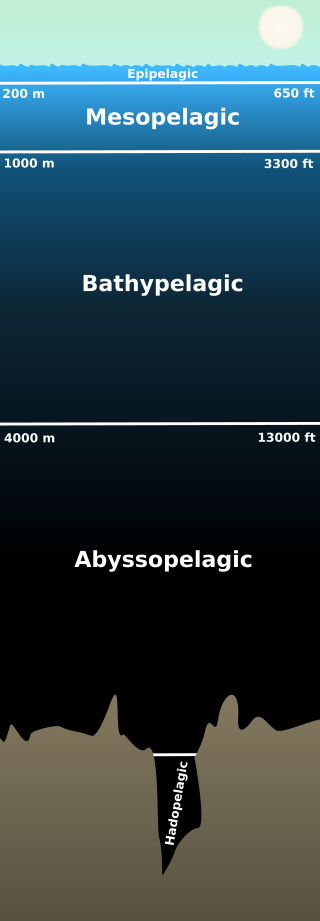

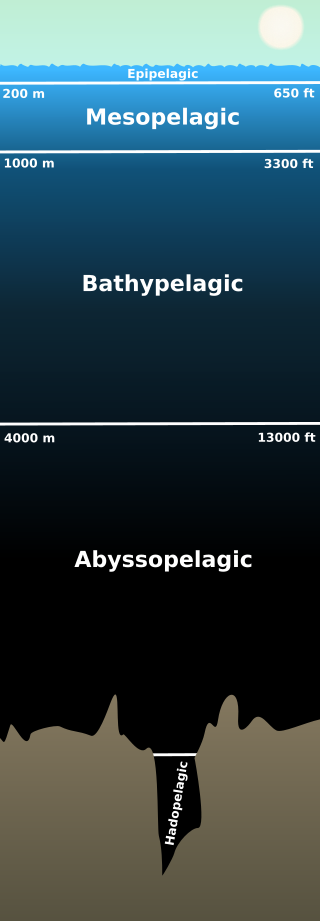

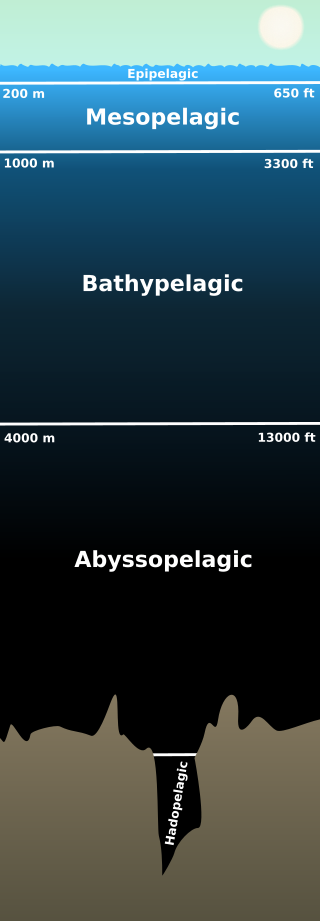

日周鉛直移動(にっしゅうえんちょくいどう)🐟↕️

多くの深海生物は夜になると中深層から海面近くへ上がり、昼間は再び深海へ戻る「日周鉛直移動(Diel Vertical Migration)」を行います。

たとえば、オキアミやホタルイカは夜間に表層でプランクトンを食べ、昼は暗い深層に隠れて暮らします。これは「ディープ・スキャッタリング・レイヤー」として音響探査に映し出され、まるで海中に動く壁のように観測されます。

移動には捕食者に見つかるリスクや体力の消耗がありますが、餌の豊富な表層と安全な深層を使い分けられる利点の方が大きいのです。この習性は深海の食物網や炭素循環を理解するうえで重要であり、近年は音響観測やリモート操作潜水機(ROV)によって詳しく研究が進められています。

【海の垂直区分】

一般的に水深200メートルより深い海域が「深海」

- 表層 (epipelagic)200メートルより浅い場所

- 中深層 (mesopelagic)水深200 – 1,000メートル

- 漸深層 (bathypelagic)水深1,000 – 3,000メートル

- 深海層 (abyssopelagic)水深3,000 – 6,000メートル

- 超深海層 (hadopelagic)水深6,000メートル以より深い場所

出典:近畿大学 - なぜ生物は旅をするのか。海と川を回遊するウナギから生物の進化を垣間見る。(2019年8月)

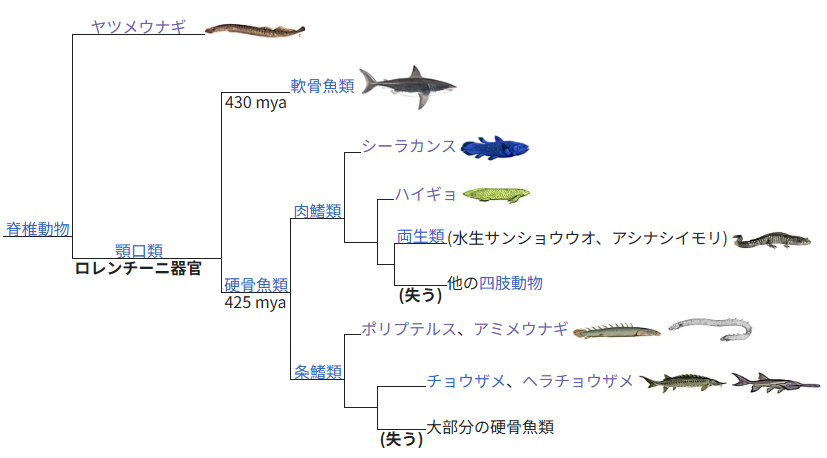

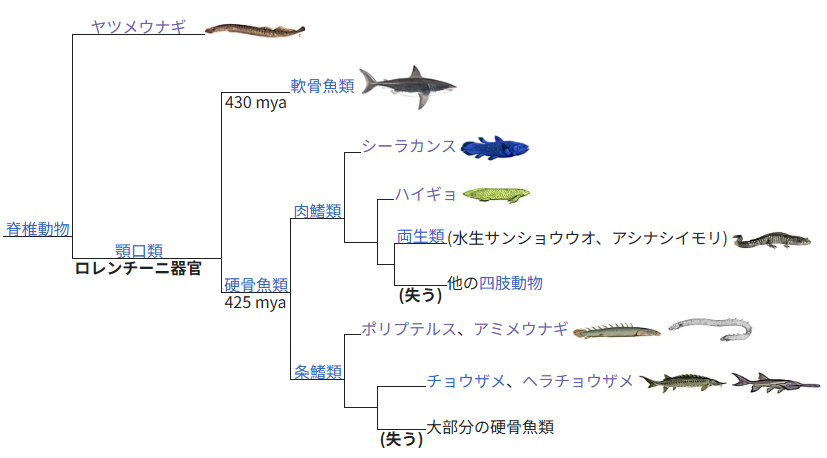

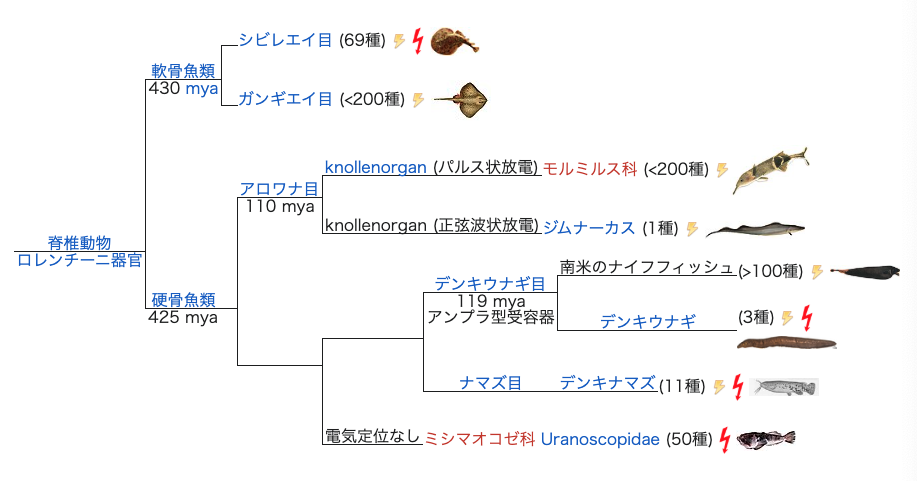

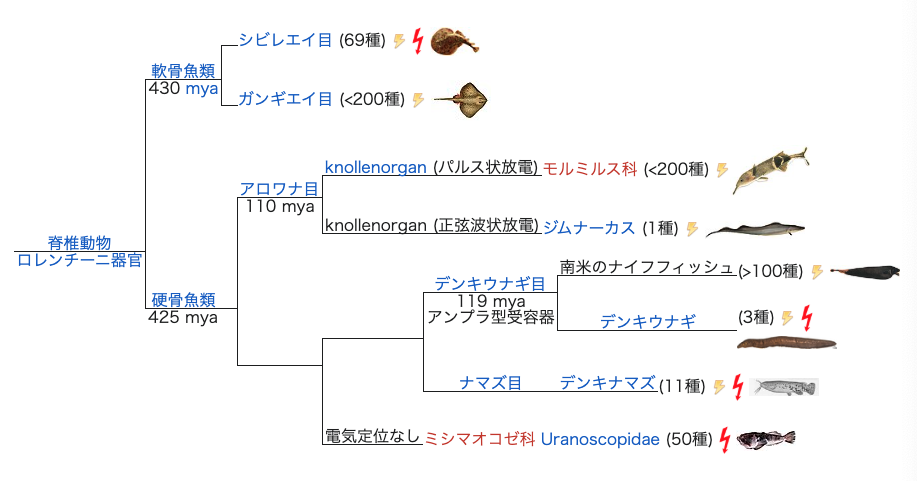

ロレンチーニ器官🦈⚡

ロレンチーニ器官とは、軟骨魚類、アミメウナギ、チョウザメ目、ハイギョが持つ、電気を感知するための特殊なセンサーです。海外では、17世紀にこの器官を発見したイタリアの科学者ステファノ・ロレンチーニの名にちなみ、「Ampullae of Lorenzini」と呼ばれます。

彼らの鼻先を中心に、小さな黒い点の集まりとして見え、その奥はゼリー状の物質で満たされた管になっています。この器官は非常に高感度で、他の生き物が心臓や筋肉を動かす時に発するごくわずかな生体電気だけでなく、水温のわずかな変化や地磁気さえも捉えることができます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Lorenzini pores on snout of tiger shark

この驚異的な能力により、砂の中に隠れた獲物を心臓の鼓動だけで見つけ出したり、広大な海をコンパスのように使って回遊したりと、まさに「秘密兵器」として機能します。

出典:Wikipedia - ロレンチーニ器官

ジンベエザメ科 Rhincodontidae ジンベエザメ Rhincodon typus

出典:WIKIMEDIA COMMONS - Whaleshark1

- 和名:ジンベエザメ(ホエールシャーク)

- 学名:Rhincodon typus

- 分類:軟骨魚綱 テンジクザメ目 ジンベエザメ科 ジンベエザメ属

- 分布:熱帯〜亜熱帯の外洋域(広域回遊)

- 保護状況:絶滅危惧(IUCN: Endangered, 評価 2016)

ジンベエザメは、現生魚類で最大級の種です。また、多くの人々に親しまれ、観光でも重要な存在でもあります。

体長は通常数メートル〜12m程度(大きな報告例あり)で、温厚にプランクトンを濾しとって暮らします。世界的に個体群が減少しており、主な原因は混獲や船舶衝突、観光の圧力です。

一方で、写真識別やタグ研究が進み、特定の給餌場に戻る個体群動態の解明や、地域コミュニティと連携した保全・持続型ツーリズムの成功例も報告されています。国際的保護の重要な対象です。6

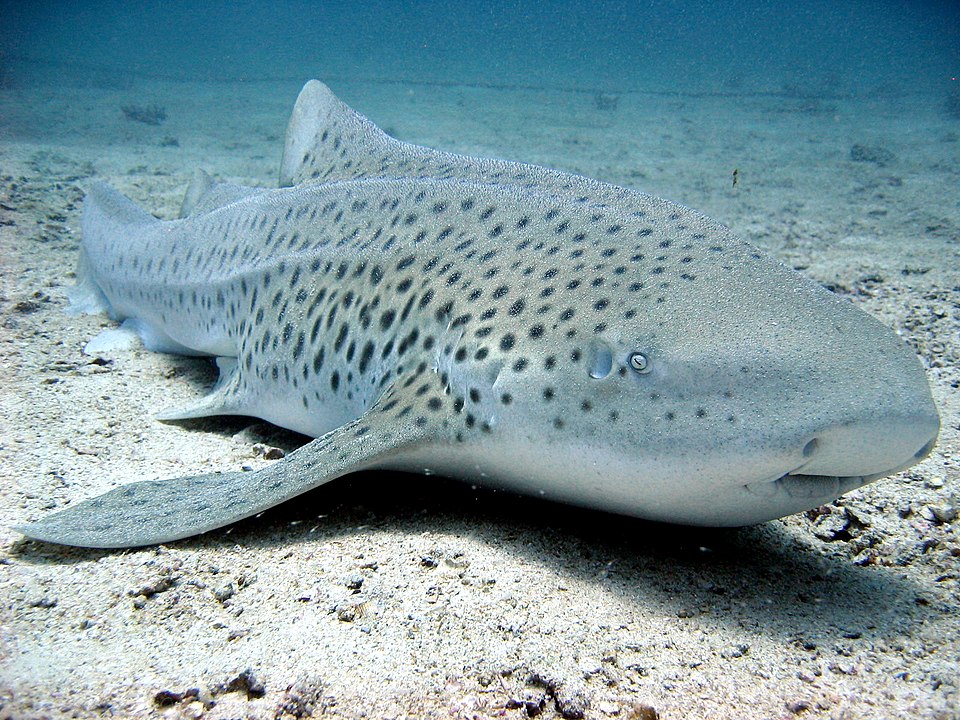

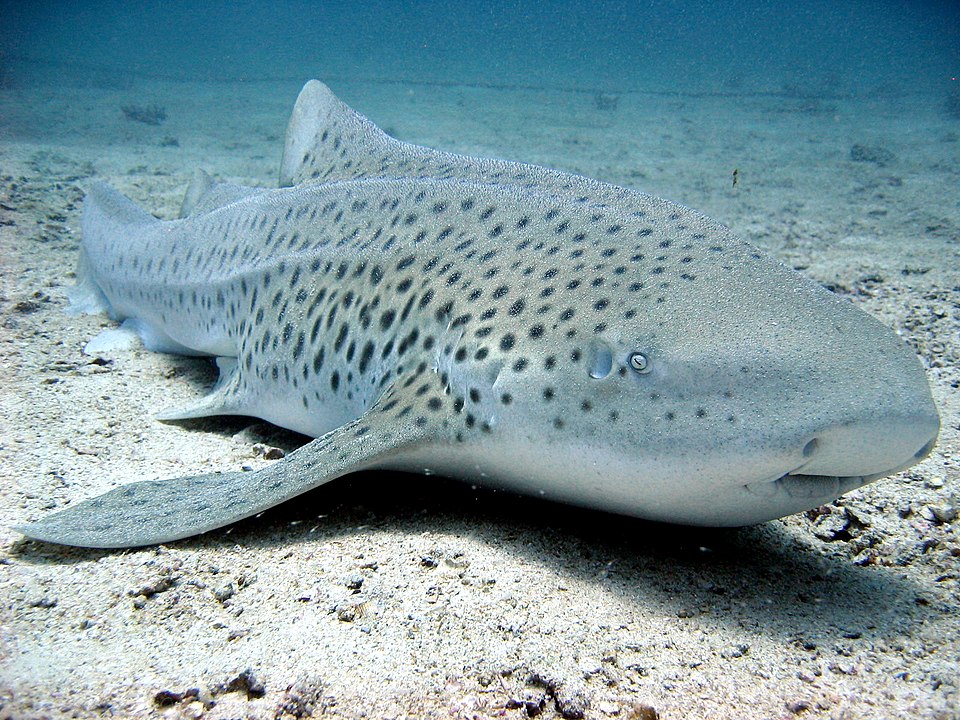

トラフザメ科 Rhincodontidae トラフザメ Stegostoma fasciatum

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Stegostoma fasciatum thailand

- 和名: トラフザメ(ゼブラシャーク)

- 学名: Stegostoma fasciatum

- 分類: 軟骨魚綱 テンジクザメ目 トラフザメ科 トラフザメ属(現生は本種のみ)

- 分布: インド太平洋全域の熱帯・亜熱帯海域(サンゴ礁・砂底、水深0-62m)

- 保護状況: 絶滅危惧種(IUCN: EN, 評価 2016)

トラフザメは、幼魚期と成魚期で劇的に体色が変化する「変身する縞々ザメ」です。幼魚は黄色い体に黒い縞模様を持ち、成長とともに縞は消失し、クリーム色の体に黒い豹柄の斑点模様へと変化します。この変化があまりにも劇的なため、かつては別種として扱われていました。

出典:fishbase.se – Stegostoma tigrinum by Océanopolis

夜行性で、日中はサンゴ礁の海底でじっとして休息し、夜間に活動を開始します。鼻先の「髭(barbel)」と呼ばれる感覚器官を使って、岩の隙間に隠れる貝類、甲殻類、小魚、時にはウミヘビまで捕食する底生ハンターです。

また、他の多くのサメと異なり、静止したままエラに水を送り込む「頬呼吸(buccal pumping)」※が可能で、海底でじっと休むことができます。

頬呼吸(buccal pumping)🦈🫧🪸

トラフザメは口の中にある頬の筋肉を使って、自分で水を吸い込んでエラに送り、止まったままでも呼吸できる「頬呼吸(buccal pumping:バッカルポンピング)」という方法を持っています。この仕組みはサメ全体の中でもじっと海底で休んで餌を待つタイプの仲間に多く見られ、イヌザメ、コモリザメ、ナースシャークなどが代表例です。頬呼吸ができないホホジロザメなどは泳ぎ続けないと呼吸できないため、止まることができません。

トラフザメは主に夜行性で、日中は岩陰に身を潜めてじっとしていますが、夜になると貝や甲殻類、小魚を探して活動します。頬呼吸は、流れの弱い場所や岩のすき間でも呼吸を続けられる優れた適応であり、サメの進化の多様性や生態適応のおもしろさを知るうえで絶好の事例です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Stegostoma fasciatum ningaloo

興味深いことに、水族館では雌だけで繁殖する「単為生殖」※に成功した事例が世界各地で報告されており、絶滅危惧種としての保全繁殖に新たな可能性をもたらしています。オーストラリアでは季節的に100頭を超える大群を形成することが知られ、その理由解明のため現在も研究が続けられています。7

単為生殖🦎🐝

単為生殖(たんいせいしょく、英語: parthenogenesis)は、雌だけで新しい命を生み出す特別な生殖方法で、ミツバチやアブラムシ、アメーバ、トカゲ、時にはサメやヘビなどで見られます。

パートナーがいなくても子孫を残せるため、環境が厳しかったり、仲間が少ないときでも素早く個体数を増やせるのが最大のメリットです。一方、遺伝子の多様性が失われやすく、病気や環境の変化に集団が同じように弱くなり、長期的な生存にはリスクもあります。

単為生殖を行う生き物は急な環境変化や一時的な生息地拡大に有利ですが、新種誕生や進化のスピードは遅くなりがちです。このしくみは自然のバランスや進化の不思議を考えるうえで、とても興味深いテーマとなっています。

Wikipedia - 単為生殖

東京薬科大学 - 単為生殖

イタチザメ科 Galeocerdonidae イタチザメ Galeocerdo cuvier

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Tiger shark(2)

- 和名: イタチザメ(タイガーシャーク、サバブカ)

- 学名: Galeocerdo cuvier

- 分類: 軟骨魚綱 メジロザメ目 イタチザメ科 イタチザメ属

- 分布: 世界の熱帯・亜熱帯海域(沿岸から外洋まで、水深0-900m)

- 保護状況: 準絶滅危惧(IUCN: NT, 評価 2019)

イタチザメは、幼魚期の美しい虎縞模様から「タイガーシャーク」と呼ばれる大型の海洋捕食者です。成魚では縞模様は薄くなりますが、その貪欲さは生まれてから成長するまで変わりません。

全サメ類の中で最も幅広い食性を持ち、魚類、海鳥、アザラシ、ウミガメ、イルカ、さらには他のサメまで捕食することが知られています。

特徴的なのは、鋸状に尖った独特の歯(コクシコーム歯)です。この歯でウミガメの硬い甲羅さえも噛み砕くことができ、胃からは空き缶、タイヤ、ナンバープレートなど人工物も発見されています。

出典:WIKIMEDIA COMMOS – Tiger shark teeth(Stefan Kühn)

かつてはメジロザメ科に分類されていましたが、形態的・遺伝的特徴の違いから2021年に独立したイタチザメ科として復活しました。

夜行性で単独行動を好み、2,500キロメートル以上の長距離回遊を行うことが衛星追跡調査で判明しています。ホホジロザメに次いでシャークアタック件数が多いため「人食いザメ」として恐れられていますが、近年は漁業圧により個体数が減少し、保全が急務となっています。8

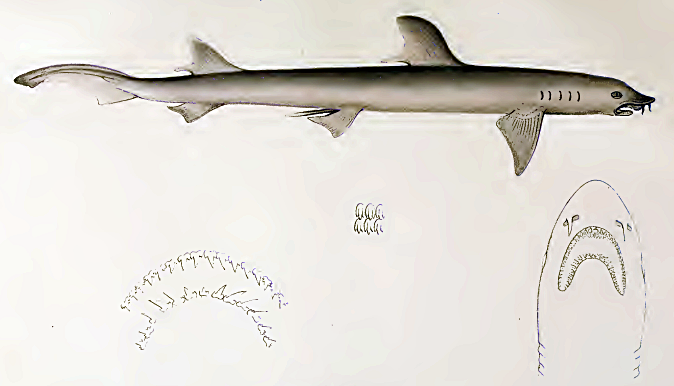

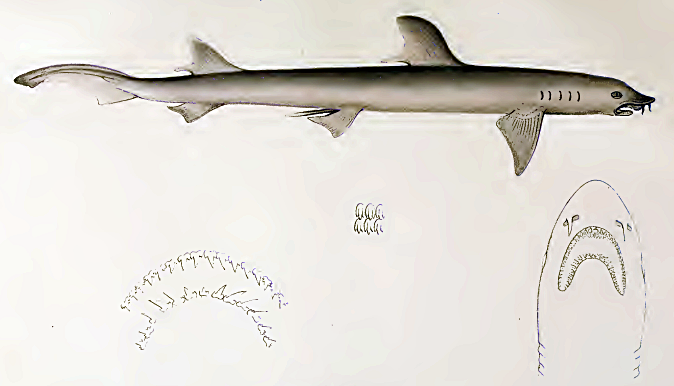

アフリカドチザメ科 Leptochariidae アフリカドチザメ Leptocharias smithii

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Triaenodon smithii by muller and henle

- 和名: アフリカドチザメ、バーボンザメ(バーベルハウンドシャーク)

- 学名: Leptocharias smithii

- 分類: 軟骨魚綱 メジロザメ目 アフリカドチザメ科 アフリカドチザメ属

- 分布: 東大西洋(モーリタニア~アンゴラ、水深10-75m)

- 保護状況: 絶滅危惧II類(IUCN: VU, 評価 2021)

アフリカドチザメ(バーボンザメ)は、鼻孔に独特の「髭状感覚器(barbel)」を持つ西アフリカ固有の小型サメです。全長は最大82センチメートル、極めて細身の体型で、水平楕円形の目と口角に長い溝を持ちます。最も特徴的なのは、雌雄で歯の形状が異なる「性的二型歯」※で、オスは前歯が著しく大型化します。

性的二型🦚

性的二型(せいてきにけい、英語: sexual dimorphism)とは、同じ種類なのにオスとメスの見た目や大きさが大きく異なる現象です。代表的な例として、クジャクやキジのオスは羽が鮮やかで大きく、メスは地味な色をしています。

また、カブトムシではオスにだけ立派な角があり、メスにはありません。この違いは、オスどうしがメスをめぐって競争する「性選択」や、オスやメスがそれぞれ特定の役割に特化することで進化したと考えられています。

オスが派手になると「相手に見つけてもらいやすい」「強さをアピールできる」というメリットがありますが、逆に「捕食者に目立ちやすくなる」などのデメリットもあります。一方で、猛禽類や深海魚などではメスのほうが大きくなる「逆転型」もあり、環境や生存戦略によって多様なパターンが見られます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Peacock.displaying.better

出典:WIKIMEDIA COMMONS – FemalePeacock 001

河口付近の泥底を好み、カニ、エビ、ロブスターなどの甲殻類を主食とする底生性捕食者です。胎盤栄養型の胎生で、他のサメにはない「球状胎盤」という独特の繁殖構造を持ち、妊娠期間4ヶ月で7匹の仔を産みます。

出典:GBIF - Leptocharias smithii (Müller & Henle, 1839) Florida Museum of Natural History

※おそらく胎児で上の丸いものが球状胎盤?

その特異な形態的特徴から、長年にわたり系統分類学上の「謎のサメ」として扱われてきました。かつてはドチザメ科やメジロザメ科に分類されていましたが、現在は独立したアフリカドチザメ科として認められています。

現地では、肉は燻製や塩漬けに、皮は革製品に利用されますが、西アフリカ沿岸の漁業圧により個体数減少が懸念されています。9

ここで紹介した6科は「現生でその科を代表する種が1種だけ残る」という点で共通しています。歴史的には同じ科に属する仲間がいたのですが、その種のみが生残ているという状態です。

「一科一属一種」として孤高に残る理由は種ごとに異なりますが、いずれも「稀で出会いにくい」「研究が進みにくい」という共通の課題を抱えており、保全と基礎研究が続けられることが今後の鍵です。

一科一属一種の肉鰭類:陸へと続く物語、私たちに最も近い魚たち

肉鰭類(にくきるい、Sarcopterygii)※は、約4億年前に出現し、後に両生類や四肢動物へと進化する重要な血統を含む魚類です。骨格の中心にある柔軟なヒレ軸は、原始的ながらも陸上移動へのきっかけとなり、この仲間の中にも「生きた化石」と呼ばれる種がいくつか存在します。

※肉鰭類:肉質的な(筋肉質な)鰭(ひれ)を持つ魚で、現在の両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類の祖先に当たるグループです。対比として、棘鰭類(きょくきれい)という、棘状の鰭を持つ魚のグループもあります。

その中でも、一科一属一種として独自の系統を維持してきた2種を見ていきましょう。

オーストラリアハイギョ科 Neoceratodontidae オーストラリアハイギョ Neoceratodus forsteri

出典:WIKIMEDIA COMMONS - Neoceratodus forsteri, 2014-09-19

- 和名:オーストラリアハイギョ

- 学名:Neoceratodus forsteri

- 分類:肉鰭類 ハイギョ目 オーストラリアハイギョ科 オーストラリアハイギョ属(現生は本種のみ)

- 分布:オーストラリア東部の川・ダム湖

- 保護状況:危急(VU)

オーストラリアハイギョは、現生肉鰭類の中でも最も原始的な特徴を保持する存在です。全長1~1.5m程度で、硬骨魚類とは異なる独特なヒレ構造を持っています。

肺は部分的にのみ2室に別れているだけで、消化器官より背側にあるのも大きな特徴です。エラ呼吸のほうが得意で、酸素が少ない水域では肺呼吸を行いますが、エラ呼吸が全くできない空気中ではすぐに死んでしまいます。

一方で、その他のハイギョは、肺呼吸をしないと窒息してしまうという大きな違いがあります。

体の柔軟なヒレ軸は、過去の原始魚類の四肢状ヒレの形態を現代に伝える重要な手がかりです。10

ミナミアメリカハイギョ科 Lepidosirenidae ミナミアメリカハイギョ Lepidosiren paradoxa

出典:fishbase.se – Lepidosiren paradoxa (by Muséum-Aquarium de Nancy/D. Terver)

- 和名:ミナミアメリカハイギョ

- 学名:Lepidosiren paradoxa

- 分類:肉鰭類 ハイギョ目 ミナミアメリカハイギョ科 ミナミアメリカハイギョ属(現生は本種のみ)

- 分布:アマゾン川流域、ラプラタ川流域など南米淡水域

- 保護状況:軽度懸念(LC)

南米アマゾンに生息するミナミアメリカハイギョは、水辺の泥と季節的な干ばつに適応した驚くべき生態を持つ魚です。全長は約1m程度で、肺呼吸を行い、乾季には泥の中で乾燥しないように粘膜を張り、休眠することができます。

ミナミアメリカハイギョは、アマゾンの水位変動に応じて陸上で移動することも報告され、魚としての限界を超えた適応戦略が見られます。このような原始的な魚が持つヒレの構造は、どのように魚から四肢を持つ動物へと進化し、陸に上がっていったのか解明するための重要な鍵となっています。

雨季には目覚めて交尾をし、子育てのための巣を作ります。さらに、雄は巣の中に酸素を送り込むため、腹ビレから水中に酸素を放出します。11

Lepidosiren paradoxa(レピドシレン・パラドクサ)という学名もカッコイイですね。

「うろこを持つ矛盾したセイレーン」といったところでしょうか

この2種は、ともに肉鰭類の原始的特徴を保ちながら、一方は肺はあるもののエラ呼吸に頼らなければ死んでしまうのに対し、もう一方は換気には泥の中で休眠し、陸上を移動するほど肺呼吸を発達させています。単型科として双方が現生することにより、四肢動物進化の理解や陸上適応の歴史を知る上で非常に重要です。

条鰭類:水の世界の覇者、進化の多様性を咲かせた魚たちとは

現在、私たちが「魚」と聞いて思い浮かべる種類のほとんどは、条鰭類(じょうきるい)というグループに属しています。全脊椎動物の半数以上、約34,000種を数え、淡水から海洋、表層から深海に至るまで、あらゆる水域に進出しました。

条鰭類は、なぜこれほどまでに繁栄し、多様な姿に進化できたのでしょうか?その秘密を探ってみましょう。

条鰭類とは何か:最大の魚類グループ

条鰭類(Actinopterygii)は、「放射状に広がるヒレ(条鰭)」を持つ魚類の総称です。鰭条(きじょう)と呼ばれる骨や軟骨の支えが扇のように広がり、軽量で柔軟な動きを可能にします。これに対し、肉鰭類は筋肉質の太いヒレを持ち、体の設計が大きく異なります。

出典:WIKIMEDIA COMONS – Lampanyctodes hectoris (fins) ‐ Lukas3

※ハダカイワシ科に見られる鰭条の部位名称 (1) 胸鰭(一対), (2) 腹鰭 (一対), (3) 背鰭, (4) 脂鰭, (5) 臀鰭, (6) 尾鰭

条鰭類の進化は約4億年前のシルル紀に始まり、デボン紀には基本的な系統が確立されました。現生の条鰭類は大きく3つに分かれます。

現生の条鰭類(Actinopterygii)の分類:

- 腕鰭下綱(Cladistia) – ポリプテルス目(アミメウナギ類)

- 軟質下綱(Chondrostei) – チョウザメ目(チョウザメやヘラチョウザメ)

- 新鰭下綱(Neopterygii) – その他の圧倒的多数の魚類

さらに詳しく言えば、新鰭下綱は以下のように分けられます。

- 全骨下綱(Holostei) – ガー目、アミア目

- 真骨下綱(Teleostei) – 現生魚類の96%を占める大グループ

なんと、真骨魚類は約26,000種に及びます!

下の表からも、条鰭類、真骨類がいかに多いかがわかります。👇️

出典:上智大学 ‐ おさかな周期表 ‐ Kawaguchi Lab(2017年1月)

多様化の秘密:革新的な進化と遺伝子の拡張

条鰭類がこれほど多様化した背景には、以下に代表される、いくつかの進化的工夫があります。

- 効率的な鰭の構造

軽くて動かしやすい条鰭は、肉鰭よりも省エネルギーで自在な遊泳を可能にしました。 - 顎と咽頭骨の進化

可動性が高まり、多様な食性(捕食、濾過摂食、草食など)に適応できました。 - 浮き袋の利用

浮力調整やガス交換に活用し、異なる水深に住み分けることができました。

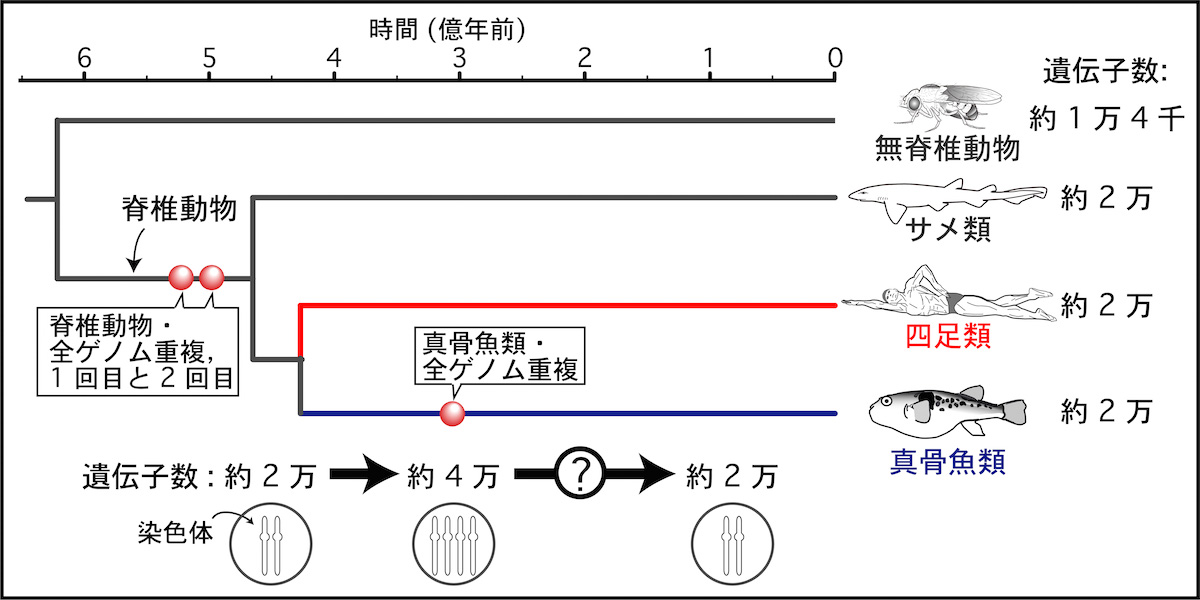

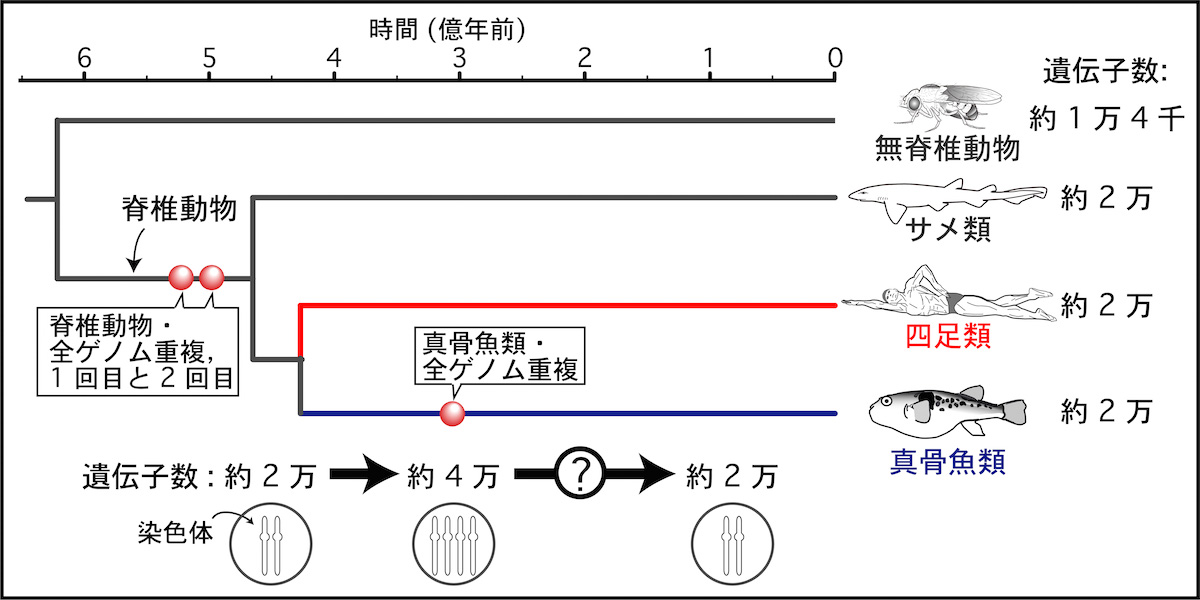

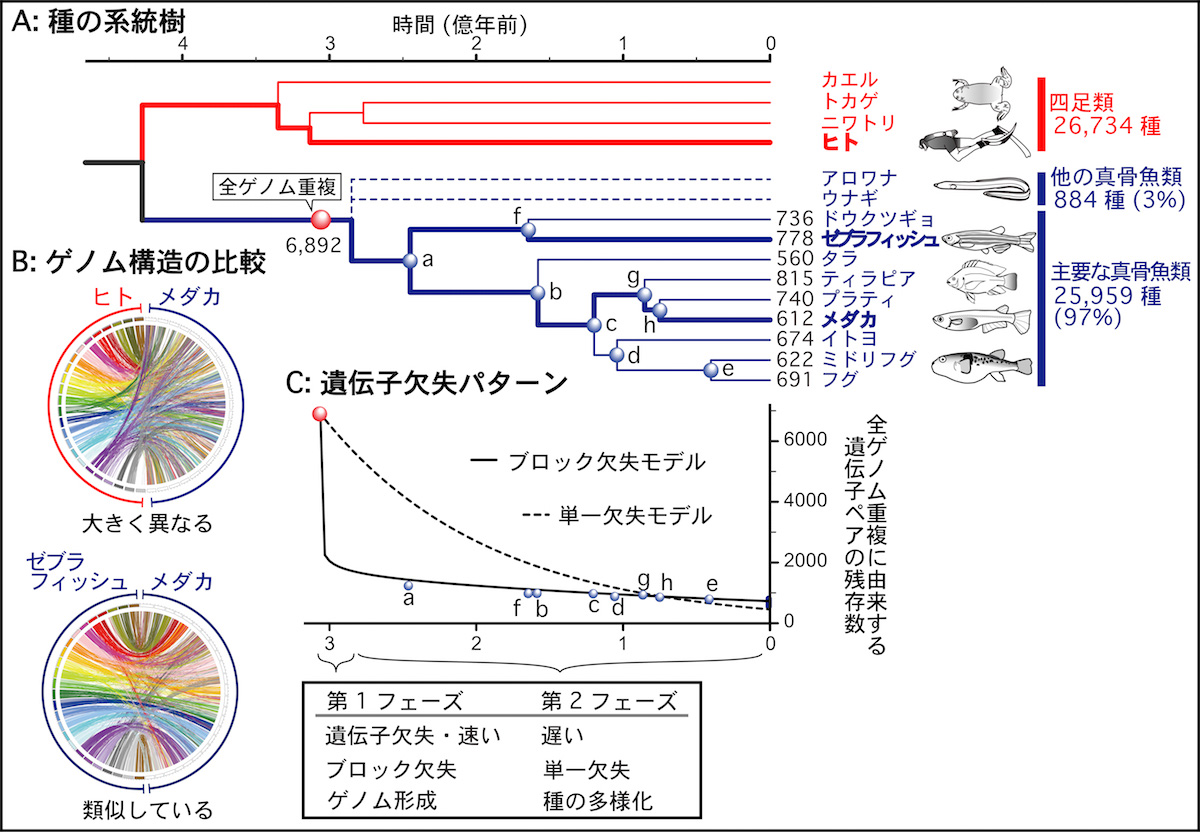

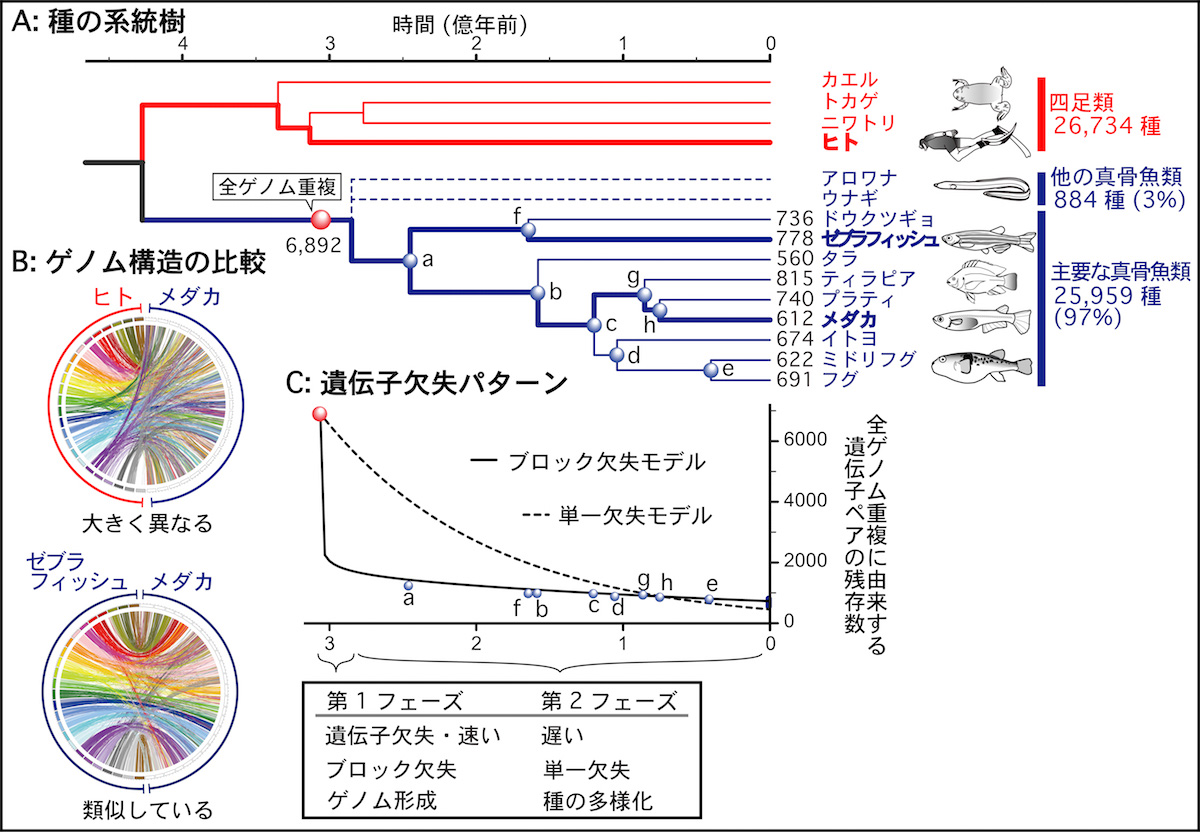

さらに重要なのは、真骨魚類で起きた「全ゲノム重複」※です。約3億年前、遺伝子がまるごと倍増する進化イベントが起き、新しい機能の獲得や形態の多様化が一気に加速しました。

これは植物の進化でも見られる現象で、生物多様化の大きな引き金と考えられています。

全ゲノム重複(ぜんゲノムちょうふく)🧬🧬

全ゲノム重複(ぜんゲノムちょうふく)とは、生き物の設計図(ゲノム)が、ある時まるごとコピーされて2セット以上になる、非常に大規模な進化イベントです。これは、細胞分裂時のエラーがきっかけで起こると考えられています。

出典:琉球大学 ‐ 魚類ゲノム進化3億年の謎に迫る(2015年11月)

予備の設計図が手に入ることで、元の機能を維持しつつ、コピーされた遺伝子で新しい形や能力を試す「進化の実験」が爆発的に進みます。実は、私たちヒトを含む全脊椎動物の遠い祖先も2度の重複を経験し、複雑な体を作る遺伝的基盤を得ました。

出典:琉球大学 ‐ 魚類ゲノム進化3億年の謎に迫る(2015年11月)

さらに、現代の魚類の大部分を占める真骨魚類は、3度目の重複を経験したことが、その驚異的な多様性の大きな要因とされています。植物の世界ではさらに一般的で、小麦や綿などがこの現象を利用して、大きく丈夫に品種改良されました。

この現象には遺伝情報のバランスが崩れるという大きなリスクがありますが、そのリスクを乗り越えた系統が、その後の大繁栄を遂げたのです。

系統研究が明かす進化の謎

条鰭類の進化関係は、長年「魚類系統学最大の謎」とされてきました。特に、真骨魚類の主要グループの分岐順序をめぐって議論が続いてきましたが、近年のゲノム解析が状況を大きく変えています。

最新の研究では、ウナギ類が最初に分岐し、次にアロワナ上目(Osteoglossomorpha)と残りの真骨魚類が分かれるという説が有力です。興味深いことに、条鰭類の多様化は常に一定のスピードで起きたわけではありません。

古生代にはゆるやかに増えましたが、中生代以降、特に白亜紀後期に急激な多様化を遂げました。恐竜絶滅後に哺乳類が爆発的に広がったのと同じく、大規模な環境変動が魚類の進化を後押ししたのです。

条鰭類は、軽量で効率的な体の構造、全ゲノム重複による遺伝子拡張、そして環境の変化に柔軟に適応する力を武器に、地球上最大の脊椎動物グループとなったのです。

一科一属一種の条鰭類①:太古の面影を残す仲間たち

条鰭類の中には、特に古い時代に枝分かれして以来、長い進化の歴史を独自に歩んできた仲間がいます。これらの魚類は「原始的な真骨魚類」とも呼ばれ、現代の多様な魚類とは異なる古代の特徴を色濃く残しています。

まさに条鰭類の進化史をひも解く「生きた歴史書」ともいえる存在です。ここでは、その中から代表的な4種を紹介します。

ヘラチョウザメ科 Polyodontidae — ヘラチョウザメ Polyodon spathula

出典:WIKIMEDIA COMMMONS – Paddlefish-USFWS-Fish-and-Aquatic-Conservation-2160×1440

- 和名:ヘラチョウザメ(アメリカンパドルフィッシュ)

- 学名:Polyodon spathula

- 分類:

条鰭綱チョウザメ目 ヘラチョウザメ科 ヘラチョウザメ属 - 分布:北アメリカ中部(ミシシッピ川水系)

- 保護状況:絶滅危惧(VU)

ヘラチョウザメは、北米の大河にすむ大型の古代魚で、体長の3分の1にも達する巨大な「ヘラ状の吻」が最大の特徴です。幼魚のうちは小さな歯を持ちますが、成魚では歯を失い、代わりに鰓耙(さいは)※を使ってプランクトンを濾し取ります。

鰓耙(さいは)🦈🧹

「鰓耙(さいは)」とは、魚のエラの口側についている、水中の食べ物を濾しとるための「くし」や「ザル」のような器官です。

水と一緒に吸い込んだ餌が、エラから逃げ出さないように、この鰓耙でキャッチする仕組みになっています。ジンベエザメやウバザメのような巨大なサメが、小さなプランクトンを主食にできるのは、この鰓耙が非常に発達しているおかげです。

イワシやニシンの仲間も、この器官を使って海水中のプランクトンを効率よく食べて、大きな群れを維持しています。鰓耙のくし状部分の細かさや長さは食べる餌の大きさに対応しており(食性相関)、魚の食生活を解き明かす重要な手がかりとなります。

出典:美ら海水族館 ‐ 【アゴ大丈夫?小さな大食漢!】(2017年5月)

2021年の全ゲノム解析では、ヘラチョウザメが独自の全ゲノム重複を経験し、非常に複雑な染色体構成を持つことが判明しました。これは古代の特徴を残しつつ、独自の進化を遂げた証拠といえます。12

同じ科にはハシナガチョウザメ(Psephurus gladius)がいましたが、2022年に絶滅が宣言されてしまいました…👇️

出典:WIKIMEDIA COMMONS – ChinesePaddlefishZhengZhong

サバヒー科 Chanidae — サバヒー Chanos chanos

出典:Fishes of Australia – Milkfish, Chanos chanos (Forsskål 1775)

- 和名:サバヒー(ミルクフィッシュ)

- 学名:Chanos chanos

- 分類:

条鰭綱ネズミギス目 サバヒー科 サバヒー属 - 分布:インド太平洋の熱帯・亜熱帯海域

- 保護状況:軽度懸念(LC)

サバヒーは別名「ミルクフィッシュ」とも呼ばれ、古代的特徴を持ちながら現代では養殖魚として人々の生活に深く関わっています。「サバヒー」は日本の呼び名で、台湾で「サッバッヒー」と呼ばれていたのが訛ったものです。

「ミルクフィッシュ」という英語圏での別名は、「白身魚」だからそう呼ばれているようです。(とても美味しいらしい)

化石の記録から、かつてはテチス海全域に分布していたことがわかっています。

テチス海🌊🗺️

テチス海とは、恐竜が生きていた中生代(約2億年前)に、北のローラシア大陸と南のゴンドワナ大陸の間に広がっていた、暖かく広大な古代の海のことです。

その後の大陸移動によって、アフリカやインドがユーラシア大陸に衝突したことで、この海はほとんどが消滅し、現在の地中海はその数少ない名残です。ヒマラヤ山脈の山頂からアンモナイトなどの海の生物の化石が見つかるのは、そこがかつてテチス海の海底だった証拠なのです。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Laurasia-Gondwana

この海に生息していた生き物の末裔は「テチス分布」と呼ばれ、現在では遠く離れた場所に分布しています。熱帯のサンゴやマングローブ、マナティーやジュゴンの仲間(海牛類)などがその代表例で、彼らの祖先はこの古代の海で繁栄していました。

参考・引用

現生種は環境適応能力に優れ、淡水から海水まで幅広い環境に生息できます。東南アジアでは古代から養殖され、今も重要な食用魚です。

古い系統の魚が、現代社会で「実用的な魚」として生き続けている稀有な例といえるでしょう。13

ヒンジマウス科 Phractolaemidae ヒンジマウス Phractolaemus ansorgii

出典:iNaturalist ‐ Phractolaemus ansorgii© Frank M. Greco

- 和名:ヒンジマウス(アフリカンマッドフィッシュ)

- 学名:Phractolaemus ansorgii

- 分類:

条鰭綱ネズミギス目 ヒンジマウス科 ヒンジマウス属 - 分布:西・中央アフリカ(コンゴ川流域)

- 保護状況:軽度懸念(LC)

ヒンジマウスは、アフリカの湿地にひっそりと生息する、小型ながらも極めて特異な構造を持つ魚です。最大の特徴は蝶番のように前に突き出せる口です。

2023年の研究では、他の魚類とは全く異なる顎の構造を持つことが明らかになりました。この特殊な構造によって、ヒンジマウスの顎はゾウの鼻や哺乳類の舌のような動きができます。

さらに、鰾(うきぶくろ)が肺のように機能し、酸素の少ない環境では空気呼吸も可能です。14

出典:YouTube・New Scientist ‐ Bizarre hingemouth fish can extend its mouth to make a kind of trunk

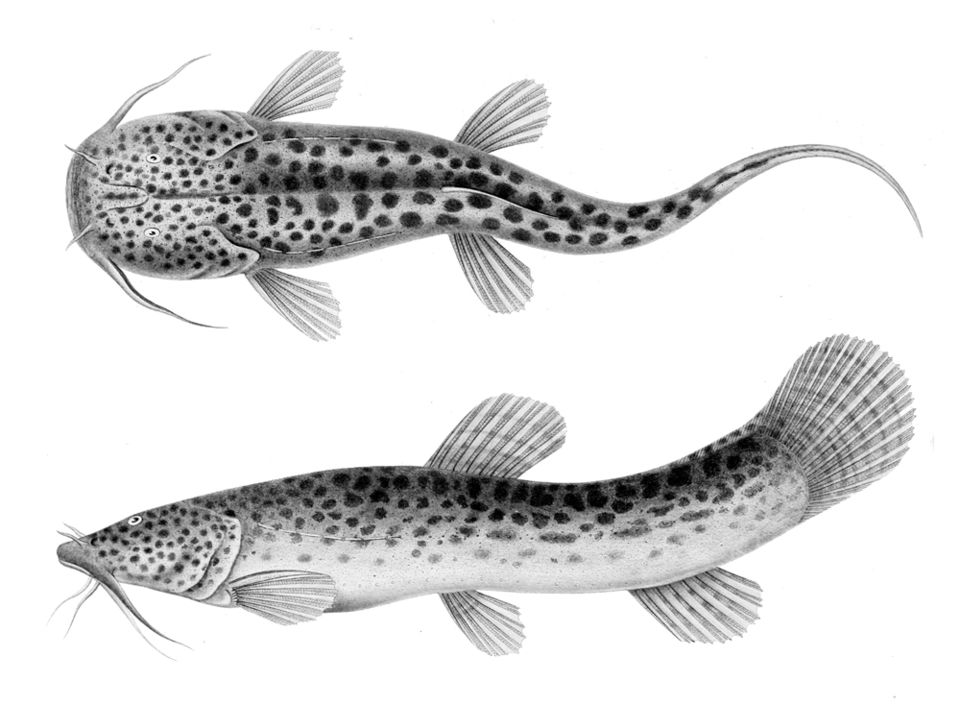

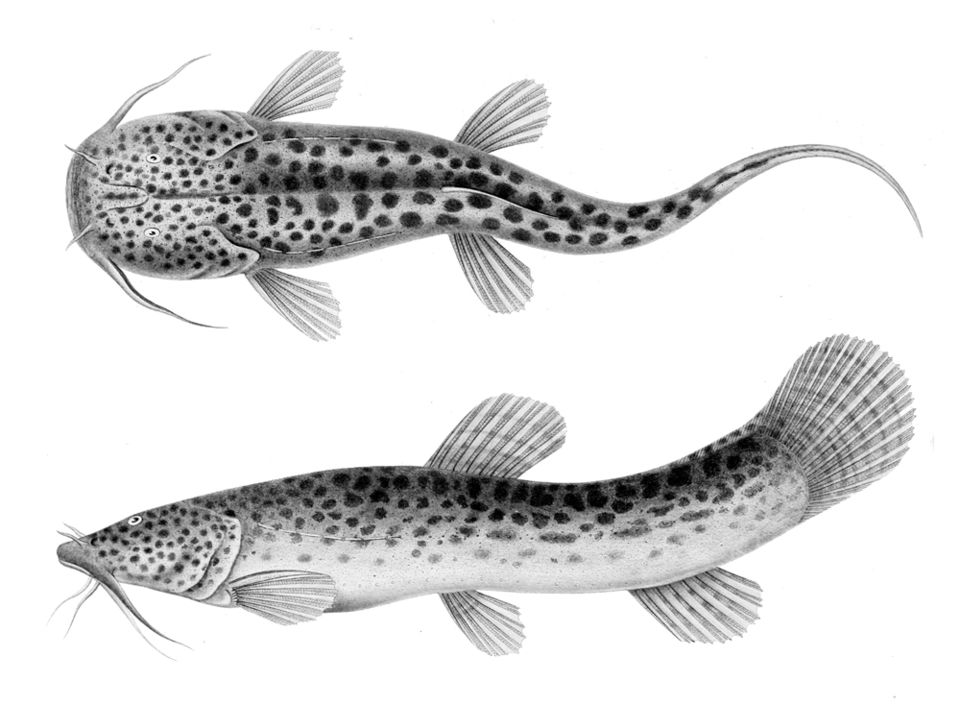

チリナマズ科 Nematogenyidae チリナマズ Nematogenys inermis

出典:WIKIMEDIA COMMONS - Nematogenys inermis

- 和名:チリナマズ※ネマトゲニス・インエルミス(マウンテンキャットフィッシュ)

- 学名:Nematogenys inermis

- 分類:条鰭綱 ナマズ目 チリナマズ科 チリナマズ属

- 分布:チリ中部の河川

- 保護状況:絶滅危惧IA類(CR)

「チリナマズ」という和名は正式な標準和名として採用されていない可能性がありますが、ここでは仮称として「チリナマズ」と呼びます。(情報が得られ次第訂正など対応します)

チリナマズ(仮)は、南米チリの山間河川にのみ生息する固有種で、ナマズ類の中でも最も古い系統に属します。最大40cmほどに成長し、かつては広範囲に分布していましたが、ダムや都市化による生息地破壊で個体数が急減しています。

他のナマズ類と異なる生殖腺の構造など、進化初期の特徴を残しており、研究上も重要な位置を占めています。15

かなりレアなのか、なかなか特徴がよく分かる写真が見つかりませんでした。稚魚の写真を参考に掲載しておきます。👇️

出典:iNaturalis - Nematogenys inermis(2022年3月)

これら4種は、条鰭類進化の「古代からの証人」といえる存在です。それぞれが異なる戦略で長い歴史を生き抜き、進化の多様性と生命のしなやかさを示しています。

一科一属一種の条鰭類②:淡水に適応した個性派

出典:fishbase.se – Gymnarchus niloticus by Moreau, J.

条鰭類の大多数は海に暮らしますが、淡水という限定された環境を選んだ魚たちには、海での暮らしとは違ったな進化が必要でした。酸素量の変動や水温の急変、食物の限られた生態系に対応するため、淡水域には海では見られない独特の姿と暮らしを持つ仲間が存在します。

ここでは、淡水環境に適応し、一科一属一種として生き延びてきた個性派の魚たちを紹介します。

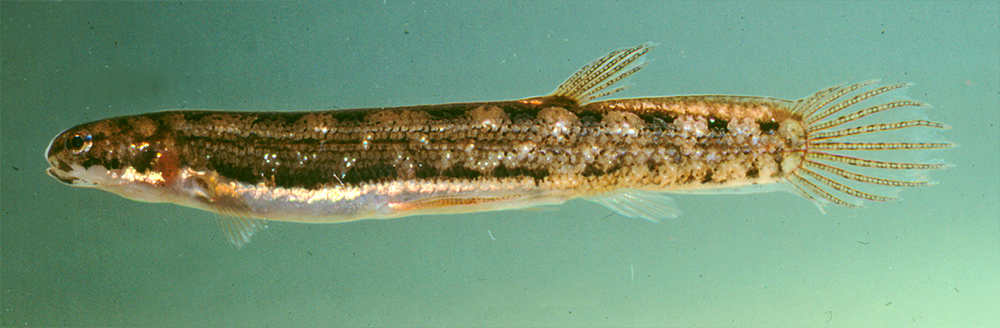

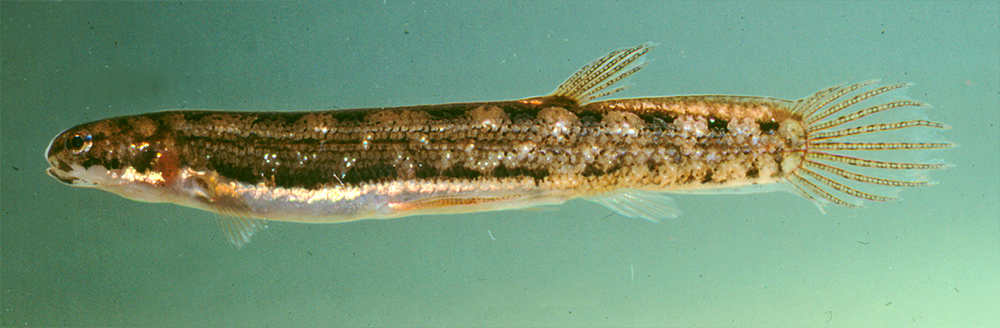

レピドガラキシアス科 Lepidogalaxiidae レピドガラキシアス Lepidogalaxias salamandroides

出典:iNaturalis - サラマンダーフィッシュ Lepidogalaxias salamandroides)(1976年10月)

- 和名:レピドガラキシアス(サラマンダーフィッシュ)

- 学名:Lepidogalaxias salamandroides

- 分類:条鰭綱 レピドガラキシアス科 レピドガラキシアス属

- 分布:オーストラリア南西部の一部の淡水域

- 保護状況:危急(VU)

レピドガラキシアスは、淡水魚の中でも、地質学的に最も古い系統の一つとされる小型魚です。乾燥する季節には泥の中で夏眠するという珍しい戦略を持っています。

この魚の最大の特徴は、脊椎骨を縦に曲げることができる点です。通常の魚は体を左右にくねらせて泳ぎますが、レピドガラキシアスは上下に体を折り曲げるような動きが可能で、泥の中に潜り込む生活に役立っています。

1961年に発見され、魚類学者の関心を集めています。詳細な種内変異が報告されているため、研究が進めばいつか完全な単型ではなくなる可能性があります。16

レピドガラキシアスが「サラマンダーフィッシュ」と呼ばれるのは、細長い体つきがサンショウウオに似ているだけでなく、魚としては極めて珍しく、首を左右に曲げることができるからです。これもまた、陸上を歩くサンショウウオを彷彿とさせますね。

カイゾクスズキ科 Aphredoderidae カイゾクスズキ Aphredoderus sayanus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Aphredoderus sayanus 1

- 和名:カイゾクスズキ

- 学名:Aphredoderus sayanus

- 分類:条鰭綱 カイゾクスズキ科 カイゾクスズキ属

- 分布:アメリカ合衆国東部の淡水域

- 保護状況:軽度懸念(LC)

カイゾクスズキは、北米の湿地帯にひっそりと生息する、小型ながら異彩を放つ淡水魚です。特異なのは「肛門の位置」です。

カイゾクスズキの肛門は、幼魚では通常の位置にありますが、成長すると喉の近くに移動するという驚きの特徴を持ちます。この解剖学的な異質さから、19世紀の魚類学者たちを大いに困惑させました。

肛門が移動!!

海外では「Pirate Perch(海賊のスズキ)」と呼ばれますが、これは水槽内で他の魚をすべて食べてしまったという逸話に由来すると言われています。

なぜ「成長すると肛門が喉元に移動する」という奇妙な進化を遂げたのか、その理由は未だ完全には解明されていません。落ち葉の下など、狭く隠れた場所に正確に産卵するための適応ではないか、という説が有力ですが、真実は謎のままです。

カイゾクスズキの生態そのものはあまり研究が進んでおらず、未解明な部分が多いことも、この魚をさらに魅力的な存在にしています。17

ヘロストマ科 Helostomatidae キッシンググラミー Helostoma temminckii

出典:fishbase.se - Helostoma temminckii by Ramani Shirantha

- 和名:キッシンググラミー

- 学名:Helostoma temminckii

- 分類:条鰭綱 ヘロストマ科 キッシンググラミー属

- 分布:タイ、インドネシアなど東南アジアの淡水域

- 保護状況:軽度懸念(LC)

キッシンググラミーは、アクアリウム界で人気の魚として知られる一方、自然界では独特の習性を持つことで有名な東南アジア原産の淡水魚です。名前の由来となった「キス」のような行動は、実際にはオス同士の小競り合いで、口を突き合わせることで縄張りを主張します。

同種のオスだけでなく、水槽内では他の魚にも攻撃的です…あと、思ったより大きくなります…

(通常20cm、最大30cm)

また、空気呼吸が可能なラビリンス器官※を持ち、酸素が乏しい環境でも生存できる点も特徴です。18

ラビリンス器官(上鰓器官)🐠

ラビリンス器官(上鰓器官・迷宮器官)は、グラミーやベタなどキノボリウオ亜目の魚類に共通してみられる特徴で、エラの上にある骨の格子の中に薄い膜が複雑に折り重なっています。ここで空気中の酸素を取り込めるため、水中の酸素が少なくても水面から息を吸って生きることができます。

ラビリンス器官を持つ仲間は、魚なのに空気呼吸ができるのです!

専門的には、エラの一部が進化して空気呼吸に適応した器官であり、肺呼吸への移行を考える重要なモデルとされています。この仕組みによって、酸素の乏しい池や沼でも生き延びられるのです。

参考・引用

パントドン科 Pantodontidae バタフライフィッシュ Pantodon buchholzi

出典:WIKIMEDIA COMMONS ー Pantodon buchholzi

- 和名: バタフライフィッシュ(アフリカンバタフライフィッシュ)

- 学名: Pantodon buchholzi

- 分類: 条鰭綱 アロワナ目 パントドン科 パントドン属(現生は本種のみ)

- 分布: 西・中央アフリカの淡水域(ニジェール・コンゴ水系)

- 保護状況: 軽度懸念(IUCN: LC, 評価 2010)fishbase.se

バタフライフィッシュは、アロワナなどに近い古代魚の系統に属し、その名の通り、蝶の翅(はね)のように大きく発達した胸ビレを広げ、水面を滑空するという驚くべき能力を持っています。

また、浮袋を肺のように使って空気呼吸もできるため、酸素の少ない淀んだ水の中でも生きることができます。上向きの大きな口と水面近くに位置する目は、表面の獲物を効率的に捉えるための特殊適応です。

ニジェール水系とコンゴ水系の個体群は形態的に同一ですが、遺伝的には5,700万年前に分岐した極度の遺伝的分化を示し、脊椎動物における最も劇的な「形態学的停滞」※の例とされています。観賞魚として人気が高く、ゲノムサイズが小さいことからモデル生物としても注目されています。19

形態学的停滞⏱️

「形態学的停滞(けいたいがくてきていたい)」とは、ある生き物のグループが、何百万年もの間、ほとんど姿を変えずに存在し続ける現象です。たとえば、シーラカンスやカブトガニ、植物のイチョウなどが有名で、これらの種は数千万年~数億年前の化石と現在の姿がほとんど変わりません。

では、なぜそんなにも長い年月でも、姿が変わらないのでしょうか?その理由としては、彼らが非常に安定した環境で、生存に最適な「完成されたデザイン」を早々に手に入れたため、それ以上大きく変わる必要がなかったからだと考えられています。

このような種のリスクは、遺伝的な変化が少ないため、もし環境が急激に変化した場合、新しい状況に適応できずに絶滅するおそれが高いことです。この状態は、平均的な形質が最も有利になる「安定化選択」が、長期間働き続けた結果と解釈されます。

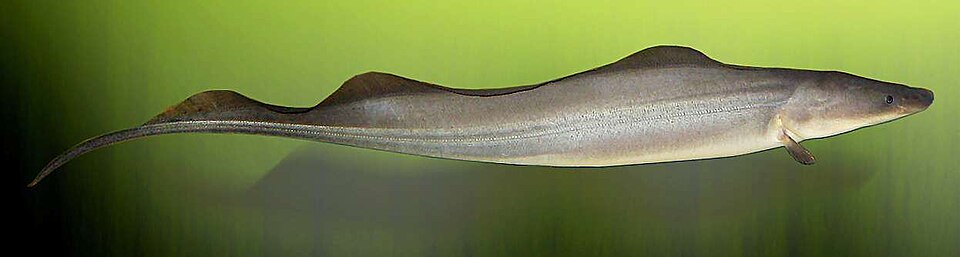

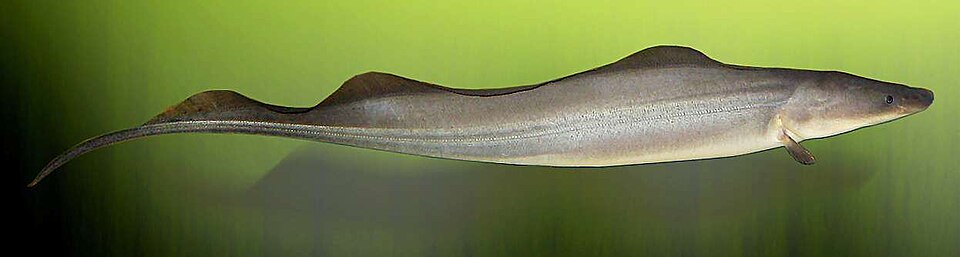

ギムナルクス科 Gymnarchidae ギムナルクス Gymnarchus niloticus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Gymnarchus niloticus005 (long crop)

- 和名: ギムナルクス、ジムナーカス、ギュムナルクス(アバアバ、アフリカン・ナイフフィッシュ)

- 学名: Gymnarchus niloticus

- 分類: 条鰭綱 アロワナ目 ギムナルクス科 ギムナルクス属(現生は本種のみ)

- 分布: アフリカ熱帯域の淡水(ナイル川、ニジェール川、セネガル川、ガンビア川、ヴォルタ川、チャド湖水系)

- 保護状況: 軽度懸念(IUCN: LC, 評価 2010)fishbase.se

ギムナルクス(その他、読み方多数※)は、全長1.6メートル、体重19キログラムに達し、「電気」を操るという驚くべき能力を持っています。さらに特徴的なのは、尻鰭・腹鰭・尾鰭を完全に欠き、背鰭だけで前後自在に泳ぐ独特の遊泳スタイルです。

※日本語表記が「ギムナルクス(おそらく現代的な読み方)」「ジムナーカス(英語に近い読み形?)」「ギュムナルクス(語源に基づいた読み方)」など、ちょっと定まらないところがあるようですが、筆者の感覚で「ギムナルクス」にしておきます。

ギムナルクスの「電気を操る能力」は ロレンチーニ器官によるものではありません。ロレンチーニ器官はサメやエイなど軟骨魚類に特有の「電場センサー」ですが、ギムナクルスは電気魚類(モルミルス類) の仲間で、「電気器官(Electric organ)」※と呼ばれるまったく別の仕組みを持っています。

電気器官(Electric organ)🐟⚡

電気器官(Electric organ)は、筋肉細胞や神経細胞が変化して発達した特殊な器官で、自ら微弱な電流を作り出す能力を持ちます。最も有名なのはアマゾン川の電気ウナギ(Electrophorus electricus)で、最大600ボルトを発生し獲物を感電させるほか、仲間とのコミュニケーションにも使います。

日本の家庭用コンセントは100ボルト…。電気ウナギの発する電気はその6倍の強さです!

専門家以外は決して近づいてはいけない、産業用の機械などで使われるレベルの強力な電気です。

ほかにもアフリカの電気ナマズ(Malapterurus electricus)やナイルワニイワシ(Gymnarchus niloticus)のように、Wave-type(連続波)とPulse-type(パルス波)の放電パターンを使い分け、暗闇でも障害物を探知できます。

夜間や視界の悪い環境での狩りやコミュニケーションに大きく役立つ一方、器官の維持には大量のエネルギーを消費し、長時間の連続放電は体力を大きく消耗します。研究者にとっては、電気生理学や神経シグナル伝達のモデルとして重要な研究対象です。

出典:Wikipedia ‐ 電気魚

※能動的な電気定位を行うものを小さい黄色のマーク⚡️

※電気ショックを生成できるものを大きい赤のマーク

夜行性で魚食性、視覚に頼らず電気感覚のみで狩りを行うため、異常に発達した脳を持ちます。繁殖期には雄が直径1メートルの巨大な浮き巣を植物繊維で作り、約1,000個の大型卵を保護する特異な子育て行動で知られています。

巣を守る雄は極めて攻撃的で、人間の侵入者にも噛みつき、西アフリカの漁師の間で恐れられています。

1950年、動物学者ハンス・リスマンがこの魚の電気定位能力を発見したことで、魚類の電気受容・発電研究の扉が開かれました。現在はモルミルス科(象鼻魚)の姉妹群として分類され、アフリカの重要な食用魚として利用されていますが、繁殖力の低さから乱獲による個体数の減少が懸念されています。20

世界の水域における「淡水域」の割合は少ない

地球全体の水は約97.2%が海水、淡水域は約2.5%しかありません。その内訳も、以下の通りで、淡水魚の生活範囲はとても限られているかがわかります。

- 氷河・氷帽・永久凍土(グレイシャル):淡水の約 68.7%(全体の約 1.7%)

- 地下水:淡水の約 30.1%(全体の約 0.75%)

- 表流水(湖沼・河川):淡水の約 1.2%(全体の約 0.03%)

その他…

- 汽水域(河口・塩性湿地など):全体の約 0.05%

- 大気中の水蒸気:全体の約 0.001%

私達が生活に使える「きれいな水(淡水)」がとても貴重なことがわかりますね!

一科一属一種の条鰭類③:広大な海を生きる者たち

出典:iNaturalist ‐ メカジキ Xiphias gladius

海は地球表面の約71%を占め、地球全体の水の約97.2%は海水という広大な舞台であり、条鰭類の進化と繁栄の中心地でもあります。一見均質に見える海洋環境ですが、実際には水深・光量・塩分濃度・餌の分布などが複雑に入り組み、とても多彩な生態的環境を形成しています。

外洋から沿岸、サンゴ礁など、広い海でそれぞれの環境に特化した魚たちが進化しました。

とりわけ中生代後期から新生代初期にかけての「第二の魚の時代」※には、海洋魚類が爆発的に多様化しました。その中で、一科一属一種として現代まで残った魚たちは、特殊化の極みに到達した進化の逸品といえる存在です。

第二の魚の時代💥🐠

「第二の魚の時代」とは、恐竜が絶滅した白亜紀後期(約1億年前)から新生代にかけて、現代の魚たちの直接の祖先である真骨類(しんこつるい)が爆発的に種類を増やした時代のことです。

大量絶滅によって、それまで海の主役だった大型の海生爬虫類やアンモナイトが姿を消し、空いた多様な「席(ニッチ)」に魚たちが一斉に進出しました。

真骨類と条鰭類の違い

- 条鰭類(Actinopterygii)

魚類の大きなグループで、背骨を持つ脊椎動物のうち、胸びれや背びれに「放射状に広がる骨(条)」を持つ仲間。現存する魚の大多数(サケ、コイ、フグ、タラなど)はここに含まれる。 - 真骨類(Teleostei)

条鰭類の中のさらに進化したグループで、約96%の現生魚類を占める。顎の骨や尾びれの骨格が進化していて、遊泳能力や多様な形態に優れる。サンマ、イワシ、アンコウ、金魚など身近な魚の多くがここに含まれる。

つまり、条鰭類が大きな「家族」で、その中に「真骨類」というとても大きな「子どもグループ」がある、という関係です。

イメージ的には、

🐟️ 条鰭類…魚の国

🐟️ 真骨類…その国のほとんどを占める市民

といった感じですかね?

ここでは、サンゴ礁に暮らす美しい住人から、外洋を回遊する巨魚、さらに独自の生態を築いた個性派までを紹介します。

サンゴ礁の美しき住人たち

ツノダシ科 Zanclidae — ツノダシ Zanclus cornutus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Ídolo moro (Zanclus cornutus), Anilao, Filipinas, 2023-08-22, DD 189

- 和名:ツノダシ(ムーリッシュアイドル)

- 学名:Zanclus cornutus

- 分類:条鰭類 スズキ目 ツノダシ科 ツノダシ属

- 分布:インド太平洋のサンゴ礁域

- 保護状況:軽度懸念(LC)

ツノダシはその名の通り長く伸びた背鰭を持ち、サンゴ礁の中でもひときわ目を引く存在です。属名「Zanclus 」はギリシャ語の「鎌」に由来し、幼魚の背鰭は特に長く、捕食者への威嚇効果を持つと考えられています。

最大の特徴は、生涯を通じてペアを組む一夫一妻制です。伴侶と常に行動を共にする忠実さは漁師の間で「幸福をもたらす魚」として語り継がれてきました。

一方で、自然界では付着生物を主食とするため人工飼料に馴染まず、「飼育が最も難しい観賞魚」としても有名です。21

外洋の孤高な遊泳者たち

アマシイラ科 Luvaridae — アマシイラ Luvarus imperialis

出典:fishbasa.se – Luvarus imperialis Rafinesque, 1810 Luvar

- 和名:アマシイラ(ルーバー)

- 学名:Luvarus imperialis

- 分類:条鰭類 スズキ目 アマシイラ科 アマシイラ属

- 分布:世界の温帯~熱帯外洋域

- 保護状況:軽度懸念(LC)

アマシイラは全長2メートルに達する外洋魚で、クラゲなどを主食とする温和な巨魚です。ゼラチン質の獲物に特化した小さな口と突出した額は、マンボウ類と収斂進化した形態と考えられています。

驚異的なのは産卵数で、体重150キログラムの雌が一度に数千万個もの卵を産むことが確認されています。外洋という広大で不安定な環境で、種を維持するための極端な戦略といえるでしょう。22

メカジキ科 Xiphiidae メカジキ Xiphias gladius

出典:iNaturalist ‐ メカジキ Xiphias gladius

- 和名:メカジキ

- 学名:Xiphias gladius

- 分類:条鰭類 カジキ目 メカジキ科 メカジキ属

- 分布:世界の温帯~熱帯海域

- 保護状況:軽度懸念(LC)

カジキ類の中で唯一独立した科を構成するメカジキは、剣状の吻と腹鰭の欠如で他のカジキと区別されます。この「剣」は獲物を切り裂くのではなく、突進の衝撃で昏倒させる武器です。

さらに、メカジキは脳と眼を温める加温器官を持っています。これにより深海でも視覚を保ち、日中は水深400メートル、夜間は表層という劇的な垂直回遊を行います。

メカジキは資源管理の対象となる重要な漁業資源でもあります。23

オキスズキ科 Pomatomidae オキスズキ Pomatomus saltatrix

出典:iNaturalist - オキスズキ Pomatomus saltatrix(2024年10月)

- 和名: オキスズキ(アミキリ、ブルーフィッシュ)

- 学名: Pomatomus saltatrix

- 分類: 硬骨魚綱 スズキ目 オキスズキ科 オキスズキ属(現生は本種のみ)

- 分布: 世界の温帯・亜熱帯海域(東太平洋と北西太平洋を除く)

- 保護状況: 絶滅危惧II類(IUCN: VU, 評価 2018)fishbase.se

オキスズキ(アミキリ)は、全長1.3メートル、体重14キログラムに達し、世界規模で回遊する「海のピラニア」のような存在です。最も特徴的なのは、単列に並ぶナイフ状の鋭い歯で、この歯で他の魚を次々と攻撃し、食べる必要を遥かに超える数の魚を殺すことから「海洋の殺戮者」として恐れられています。

かつてはアジ科やサバ科に分類されていましたが、歯の構造や骨格の特徴から独立したオキスズキ科として認められています。優れたゲームフィッシュ(釣りのターゲット)として世界的に人気が高く、年間数百万ポンド(数千トン相当)※が釣り上げられますが、近年は乱獲により個体数が急減し、アメリカ東海岸では厳格な漁獲制限が実施されています。24

※1ポンド ≒ 約454グラム、100万ポンド ≒ 約454トン

(1トン ≒ 約2,205ポンド)

特殊な生態的地位を占める者たち

スギ科 Rachycentridae — スギ Rachycentron canadum

出典:fishibase.se – Rachycentron canadum Mexico Beach,by Carol D Cox(2022年7月)

- 和名:スギ(コビア)

- 学名:Rachycentron canadum

- 分類:条鰭類 スズキ目 スギ科 スギ属

- 分布:世界の熱帯・亜熱帯海域(東太平洋を除く)

- 保護状況:軽度懸念(LC)

スギはサメに似た体型を持ち、実際にサメと誤認されることもよくある魚です。浮き袋を持たないため、水深を自在に変えて遊泳できる点が大きな特徴です。

スギは硬骨魚で、サメは軟骨魚ですが、スギがサメに似ているのは、異なる系統でも同じ「高速遊泳・大型捕食者」という生態的ニッチに適応した結果、形態が似てくる収斂進化によるものです。

近年は養殖魚としての価値が高まり、早い成長速度と高い肉質から「海の鶏肉」と称される持続可能なタンパク源として注目を浴びています。25

ギンカガミ科 Menidae — ギンカガミ Mene maculata

出典:Atlas of Living Australia ‐ Mene maculata (Bloch & Schneider, 1801)

- 和名:ギンカガミ(ムーンフィッシュ)

- 学名:Mene maculata

- 分類:条鰭類 スズキ目 ギンカガミ科 ギンカガミ属

- 分布:インド太平洋の熱帯・亜熱帯海域

- 保護状況:軽度懸念(LC)

その名の通り、鏡のように輝く銀色の体表を持つギンカガミは、円盤状に側扁した体で体表にウロコを持たず、サンゴ礁や沿岸で小型の無脊椎動物を捕食します。異常に発達した腹鰭(ヒレ)の役割は未解明ですが、遊泳や威嚇に使われていると推測されています。

塩分変化への耐性が強く、汽水域にも進出可能です。東南アジアでは食用魚として人気があり、特に乾燥魚として流通しています。26

日本では一般的ではありませんが、良いダシが出るそうです

海洋に生きる一科一属一種の条鰭類は、サンゴ礁の美しきアイドルから外洋の巨魚、そして独自の進化を遂げた個性派まで、多様な姿を見せています。その存在は、海という大舞台がいかに豊かな進化の実験場であるかを雄弁に語っています。次のセクションでは、さらに神秘的な深海の世界に潜む一科一属一種たちを紹介します。

一科一属一種の条鰭類④:深海に潜む孤高の魚たち

出典:iNaturalist ‐ ボウズギンポ Zaprora silenus

人の目が届きにくい200mより深い海…暗く、冷たく、高圧の「深海」は、過酷な条件が生んだ奇抜なデザインの生き物たちの宝庫です。

深海での一科一属一種の魚たちは、過酷な環境というニッチに特化した、進化の「極端な解答」と言えます。27

闇を切り裂く中層ハンター

深海中層は水深200~1,000メートルの世界で、光がほとんど届かない薄暗い層です。この深さになると、昼でも夜のように暗い環境が広がります。

ここには発光するクラゲやオキアミ、イカなどが豊富に暮らし、魚類にとっては獲物も捕食者もひしめく狩りの舞台となっています。

キバハダカ科 Omosudidae — キバハダカ Omosudis lowii

出典:Australian Museum ‐ Hammerjaw, Omosudis lowii Günther, 1887

- 和名:キバハダカ(ハンマージョー)

- 学名:Omosudis lowii

- 分類:条鰭類 ヒメ目 キバハダカ科 キバハダカ属

- 分布:世界の温・熱帯深海域(広域回遊)

- 保護状況:評価保留/データ限られる(漁獲記録は稀)

キバハダカは、英語で「Hammerjaw(ハンマー顎)」と呼ばれる体長約23-30センチメートルの深海魚です。暗い中深層から深海層(730-4,000メートル)に生息し、最大の特徴は、ガラスの短剣のように透明で、後ろに折りたためる長大な牙です。

伸縮自在の胃を持ち、この牙と大きく開く口で頭足類※や他の魚など、自分よりも大きな獲物さえ丸呑みにしてしまいます。

頭足類(とうそくるい)🐙🦑

「頭足類(とうそくるい)」とは、その名の通り頭から直接、足(腕)が生えているように見える、イカやタコ、コウイカの仲間たちのことです。貝殻を持つオウムガイもこの仲間で、カタツムリやアサリと同じ軟体動物のグループに属します。

彼らは無脊椎動物の中で最も賢く、非常に大きな脳を持ち、カモフラージュや問題解決など、高度な知能を発揮します。皮膚に色素胞(しきそほう)という細胞を持ち、体の色や模様を瞬時に変えて、景色に溶け込んだり、仲間とコミュニケーションをとったりします。

体内に吸い込んだ水を勢いよく噴き出す「ジェット推進」で、水中を素早く移動する能力も特徴です。多くの種は、祖先が持っていた貝殻を体内に取り込むか、あるいは完全に失うことで、高い運動能力を獲得しました。

出会いが稀な深海で確実に子孫を残すため、雄と雌の機能を同時に持つ雌雄同体であることも知られていますが、その繁殖生態はまだ謎に包まれています。28

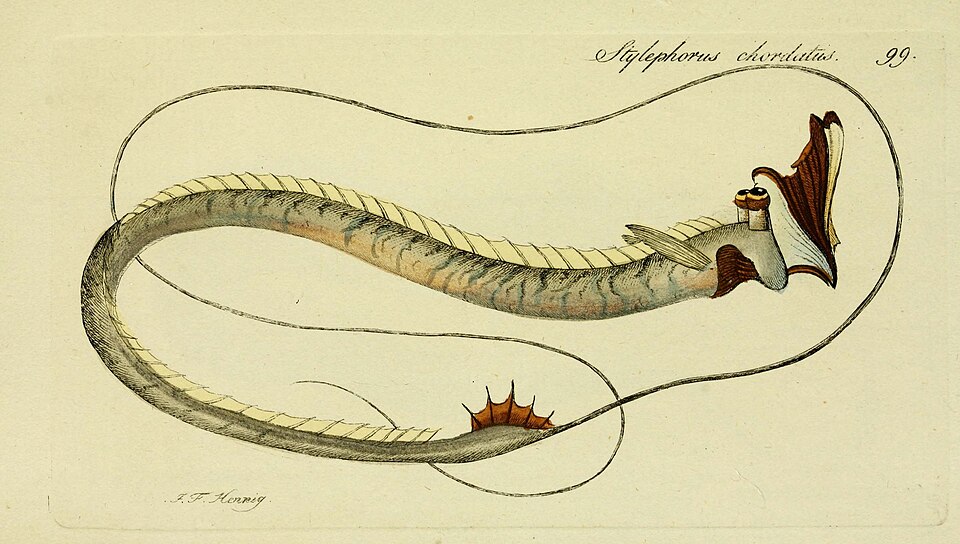

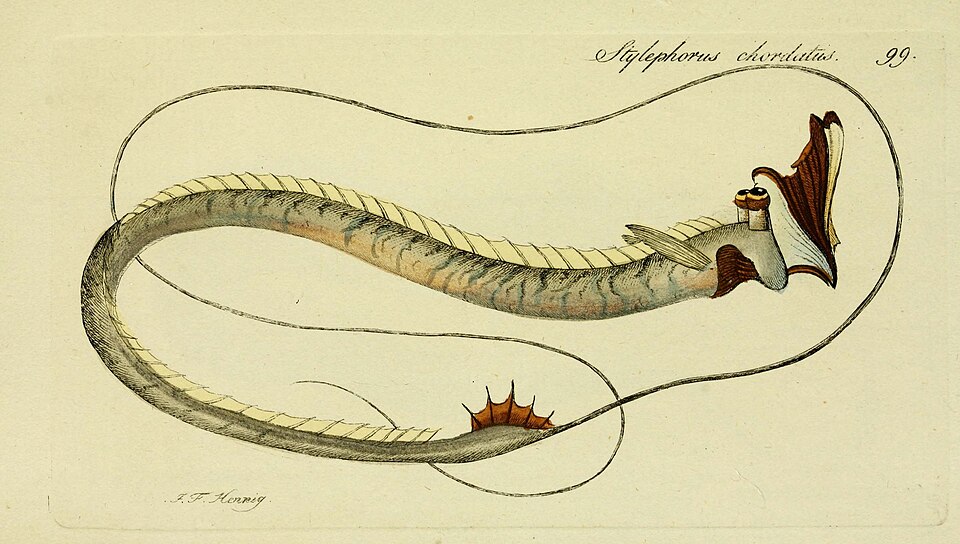

チューブアイ科 Stylephoridae — ステューレポルス Stylephorus chordatus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – M.E. Blochii … Systema ichthyologiae iconibus CX illustratum (Plate 99) (6005495599)

- 和名:チューブアイ(ステューレポルス、スタイルフォルス)

- 学名:Stylephorus chordatus

- 分類:条鰭類 タラ目 チューブアイ科 ステューレポルス属

- 分布:熱帯〜温帯の深中層(昼間はより深層へ、夜間はやや浅層へ)

- 保護状況:軽度懸念(LC)

チューブアイは、体長30センチほどの深海魚で、英語では「Thread-tail(スレッドテール)」とも呼ばれます。双眼鏡のような筒状の眼と糸のように長い尾鰭が特徴です。

口は普段小さくたたまれていますが、獲物を捕らえる瞬間には大きく広がり、プランクトンやカイアシ類を掃除機のように吸い込みます。昼は深い海で頭を上にした姿勢で漂い、夜になると浅い層へ移動する「日周鉛直移動」※を行います。

日周鉛直移動(にっしゅうえんちょくいどう)🐟↕️

多くの深海生物は夜になると中深層から海面近くへ上がり、昼間は再び深海へ戻る「日周鉛直移動(Diel Vertical Migration)」を行います。

たとえば、オキアミやホタルイカは夜間に表層でプランクトンを食べ、昼は暗い深層に隠れて暮らします。これは「ディープ・スキャッタリング・レイヤー」として音響探査に映し出され、まるで海中に動く壁のように観測されます。

移動には捕食者に見つかるリスクや体力の消耗がありますが、餌の豊富な表層と安全な深層を使い分けられる利点の方が大きいのです。この習性は深海の食物網や炭素循環を理解するうえで重要であり、近年は音響観測やリモート操作潜水機(ROV)によって詳しく研究が進められています。

【海の垂直区分】

一般的に水深200メートルより深い海域が「深海」

- 表層 (epipelagic)200メートルより浅い場所

- 中深層 (mesopelagic)水深200 – 1,000メートル

- 漸深層 (bathypelagic)水深1,000 – 3,000メートル

- 深海層 (abyssopelagic)水深3,000 – 6,000メートル

- 超深海層 (hadopelagic)水深6,000メートル以より深い場所

出典:近畿大学 - なぜ生物は旅をするのか。海と川を回遊するウナギから生物の進化を垣間見る。(2019年8月)

さらに、光を感じる遺伝子を5種類も持ち、深海のほのかな生物発光や上から差し込むわずかな光を検出する能力を発達させています。最新の研究では、この魚はタラ目の最も原始的な仲間とされ、魚類進化の秘密を解き明かす重要な存在と考えられています。29

極地・高緯度の「冷」を生き抜くスタイル

深海というだけでも過酷な環境に、「極地の寒さ」と「長い冬」という二重の試練が加わるのが、極地や高緯度の深海です。水温は一年を通して氷点下近くまで下がり、夏にはプランクトンが爆発的に増える一方で、暗く長い冬には、餌がほとんどない静寂の世界へと変わります。

ここに生きる魚たちは、血液が凍らない特殊な仕組みや、エネルギーを極限まで節約する驚くべき生き方を身につけています。

ボウズギンポ科 Zaproridae ボウズギンポ Zaprora silenus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Prowfish (Zaprora silenus)

- 和名:ボウズギンポ(プロウフィッシュ)

- 学名:Zaprora silenus

- 分類:条鰭類 スズキ目 ザプロラ科 ザプロラ属

- 分布:北太平洋の冷水域(アラスカ周辺など)

- 保護状況:評価なし (NE)

ボウズギンポは体長約90センチメートルの深海魚で、船の舳先のような突き出た吻と大きな白い化学受容器(頭部の青白い縁取りの孔)が特徴です。英語では「Prowfish(船首魚)」と呼ばれています。

ザプロラ科唯一の現生種で、属名は「強化された船首」を意味するギリシャ語に由来します。最も驚くべき生態は、幼魚期にクラゲと共生し、成魚になってもクラゲや有櫛動物を専食する珍しい食性です。

頭部の化学受容器でクラゲの電気信号を感知し、180度開く口でクラゲの傘や触手を噛みちぎって捕食します。アラスカのアリューシャン列島周辺で最も密度が高く、大陸棚縁辺部の岩礁地帯を好みますが、底引き網での採集が困難なため生態の多くが謎に包まれています。

水族館での飼育例は極めて稀で、電気に敏感な性質から展示が困難な「幻の深海魚」として知られています。30

深淵のミステリーフィッシュ(謎の小型種・特殊構造)

深海のより深い場所や起伏に富む海山・深海谷には、採集や観察が難しくほとんど目にすることのない「超レア種」が多く生息しています。まだ観察記録や研究報告が少ない種もあります。

ここで紹介する種は、現在「一科一属一種」とされていますが、今後深海の研究が進むに連れ、新たな仲間が見つかる可能性もあります。また、それにつれて「一科一属一科」ではなくなってしまうかもしれませんが、情報を入手でき次第アップデートしていきます。

科学の進歩を追いかけながら、内容も書き直していきますので、「情報が古いな」と思う箇所を見つけたら教えてくださいね!

ここで紹介する魚類は種数が多いので、詳細を見る場合は▶をクリックして、解説ページを開いてください。

ウチワフグ科 Triodontidae ウチワフグ Triodon macropterus

出典:美ら海生き物図鑑 ‐ Threetooth puffer

- 和名: ウチワフグ(スリートゥースパファー)

- 学名: Triodon macropterus

- 分類: 条鰭類 フグ目 ウチワフグ科 ウチワフグ属

- 分布: インド太平洋(東アフリカから日本、フィリピン、オーストラリア、ニューカレドニアまで)

- 保護状況: データ不足(DD)

ウチワフグは、世界でただ1種しか残っていないウチワフグ科の魚で、インド〜西太平洋の水深100〜300メートルに暮らしています。日中はやや深場で過ごし、夜になると浅い海に上がってきて餌を探す生活をしています。

最大の特徴は、お腹に隠された「うちわ」のような大きな腹びれです。危険が迫ると海水を飲み込んで体をふくらませ、この腹びれを広げて黄色い縁取りの大きな目玉模様を見せつけ威嚇します。

口には3本の歯があり、上あごに2枚、下あごに1枚の歯板が合わさってくちばしのような形を作ります。この強力なくちばしで、ウニや貝類、甲殻類などの硬い殻を砕いて食べることができます。

体は黄褐色で、うろこには小さなトゲが並び、光に当たると美しい模様に見えます。

ウチワフグは、世界で初めて沖縄美ら海水族館が飼育に成功し、18年という長期飼育のなかで多くの知見が得られました。例えば、幼魚と成魚では内臓の構造が大きく異なることや、防御行動の実際の様子などが観察されています。ただし、繁殖行動はいまだ確認されていません。

化石の記録によると、始新世(約5,000万年前)には近縁の仲間が多数いましたが、現在はこのウチワフグ1種だけが生き残っています。英語では Threetooth Puffer(三歯フグ)などと呼ばれ、進化や防御行動を研究するうえで注目されている魚です。31

トコナツイボダイ科 Amarsipidae トコナツイボダイ Amarsipus carlsbergi

出典:Species New to Science ‐ Phylogenomic Resolution of the Monotypic and Enigmatic Amarsipus carlsbergi, the Bagless Glassfish (Teleostei, Amarsipidae)(2021年4月)

- 和名: トコナツイボダイ(アマルシパ)

- 学名: Amarsipus carlsbergi

- 分類: 条鰭類 サバ目 トコナツイボダイ科 トコナツイボダイ属

- 分布: インド太平洋(赤道域の外洋、水深30-130メートル)

- 保護状況: データ不足(DD)

トコナツイボダイは、細長い銀色の体を持つ小型魚で、最大21センチメートルほどに成長します。1969年に記載されて以来、記録はごく少なく、「幻の魚」と呼ばれることもあります。

属名の「 Amarsipus 」はの語源はギリシャ語の接頭辞「a‑」(〜がない)と語根「marsipos」(袋、ポーチ)で、意味は「袋のないもの」です。

夜になると深海から浅い海へ浮上し、幼魚は表層近く、成魚はより深い海に暮らすと考えられています。食道嚢※をもたないことから、英語では通称「Bagless glassfish(袋のない透明な体を持つ魚)」と呼ばれますが、生態にはまだ多くの謎が残っています。

その希少性から「海の宝石」とも称され、発見自体が研究者にとって大きな出来事となる特別な存在です。32

食道嚢(しょくどうのう)🎣

「食道嚢(しょくどうのう)」とは、食道の一部が変化してできた、食べ物を一時的に溜めておくための「ふくろ」のことです。深海では食べ物が非常に少ないため、この巨大な口で大小問わず出会った餌を何でも飲み込めるように進化した驚くべき適応です。

自分の体よりもずっと大きな獲物でも丸呑みできるほど柔軟で、まるで風船のように膨らませることができます。

他にも、ハゼ科やナマズ科の魚は食道嚢に小石や砂をため込み、獲物をすりつぶす「胃代わり」として使います。カエルの仲間でも、食道嚢を使って餌を一時的にためてからゆっくり消化する種があり、食事量の調節や不意の空腹時に備える事ができます。

参考・引用

MBARI’s advanced underwater technology reveals a new species of deep-sea snailfish • MBARI

ロフィクティス科 Lophichthyidae ボッシュマフロッグフィッシュ Lophichthys boschmai

出典:Atlas of Living Australia – Lophichthys boschmai Boeseman, 1964

- 和名:ボッシュマカエルアンコウ(ボッシュマアンコウ、アラフラカエルアンコウ)

- 学名:Lophichthys boschmai

- 分類:条鰭類 アンコウ目 ロフィクティス科 ロフィクティス属

- 分布:西中央太平洋(アラフラ海、ティモール海、ニューギニア近海)

- 保護状況:データ不足(DD)

ボッシュマカエルアンコウは、英語で「アラフラ・フロッグフィッシュ」や「ボッシュマズ・フロッグフィッシュ」と呼ばれる、体長5センチメートルほどの世界でも珍しいアンコウの仲間です。

1964年にオランダの研究者ボーセマンによって報告され、同国の動物学者ヒルトブランド・ボッシュマにちなんで名づけられました。多くのカエルアンコウと違い頭部は膨らまず体は細長く、海底の砂や泥の上に潜むように暮らします。

口には小さく曲がった歯が並び、釣り竿のようなイリシウム(誘引突起)※で小魚を誘い込む典型的なアンコウ類の狩猟スタイルを持っています。その生態はほとんど謎ですが、最新の遺伝子解析によってアンコウ類の進化の理解に重要な手がかりを与える存在として注目されています。33

イリシウム(誘引突起)💡

「イリシウム(誘引突起)」とは、主に深海1000メートル以下の暗闇に住むアンコウの仲間が持つ、獲物をおびき寄せるための「釣り竿」のような特殊な器官です。海外では、ラテン語で竿を意味する「Illicium」と呼ばれます。

これは背ビレの一部が変化したもので、先端にはエスカ(疑似餌)と呼ばれる発光器がついています。深海の暗闇でこのエスカを発光バクテリアで提灯(ちょうちん)のように光らせ、好奇心で近づいてきた小魚などを、大きな口で一瞬にして丸呑みにしてしまいます。

この狩りは、ほとんど動かずに効率よく狩りができる究極の省エネ戦法です。チョウチンアンコウやミツクリエナガチョウチンアンコウなどが、特に有名です。

出典:JAMSTEC ‐ Gigantactinidae Boulenger, 1904 シダアンコウ科

参考・引用

東京大学 ‐ どうして深海魚は光を放つの?→猿渡敏郎|素朴な疑問vs東大(2022年9月)

Wikipedia ‐ チョウチンアンコウ

イレズミコンニャクアジ科 Icosteidae イレズミコンニャクアジ Icosteus aenigmaticus

出典:fishbase.se – Icosteus aenigmaticus by Van Orden, W.

- 和名: イレズミコンニャクアジ(ラグフィッシュ)

- 学名: Icosteus aenigmaticus

- 分類: 条鰭類 サバ目 イレズミコンニャクアジ科 イコステウス属

- 分布: 北太平洋(日本からカリフォルニアまで、水深0-1,420メートル)

- 保護状況: データ不足(DD)

イレズミコンニャクアジは、英語で「ラグフィッシュ(雑巾魚)」と呼ばれる北太平洋固有の魚で、学名の意味する「謎めいた柔らかい骨の魚」の通り、硬骨魚でありながら骨格の大部分が軟骨という極めて特異な特徴を持ちます。

最大2.1メートルに達する大型魚ですが、鱗がなく筋肉も緩んでいるため、日本語では「こんにゃく」、英語では「ボロ雑巾」のように「ぐにゃぐにゃした魚」として知られています。最も驚くべきは幼魚と成魚の外見が全く異なることで、幼魚は丸くて腹鰭(ヒレ)とウロコを持ちますが、成長とともに細長くなり、これらは完全に消失します。

この変化があまりに劇的なため、1887年まで幼魚と成魚は別種として扱われていた歴史があります。主食はクラゲで、幼魚は浅海の表層、成魚は深海(最深1,420メートル)へ移動する垂直回遊を行い、マッコウクジラの重要な餌としても知られています。

系統分類学上の「生きた謎」として長年研究者を困惑させ、魚類進化の理解において重要な位置を占める特別な存在です。34

出典:JAMSTEC ‐ Icosteidae Jordan & Gilbert, 1880 イレズミコンニャクアジ科

エシュマイヤー科 Eschmeyeridae エシュマイヤー・ネクサス Eschmeyer nexus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Eschmeyer nexus

- 和名: エシュマイヤー・ネクサス(コフィッシュ)

- 学名: Eschmeyer nexus

- 分類: 条鰭類 スズキ目(カサゴ亜目) エシュマイヤー科 エシュマイヤー属

- 分布: 西中央太平洋(フィジー近海のみ、水深27-43メートル)

- 保護状況: データ不足(DD)

エシュマイヤー・ネクサスは、1983年にフィジー近海で発見された体長わずか4センチメートルの極めて稀少な魚で、英語では「コフィッシュ」と呼ばれています。この種は、発見以来ごく少数の標本しか知られておらず、生態のほとんどが未解明のままです。

最大の特徴は、他のカサゴの仲間と異なり鱗がほとんどなく(側線上にわずか10枚のみ)、背びれの前部の棘が極端に短いことです。属名と科名は、アメリカの魚類学者ウィリアム・エシュマイヤーの魚類分類学への貢献を讃えて名づけられました。

近年の分子系統解析により、この魚がカサゴ類の進化における重要な「つなぎ役(nexus)」であることが判明し、海洋生物学の新たな発見をもたらす鍵として注目されています。フィジーの海底に潜む「生きた宝石」として、研究者にとって発見すること自体が奇跡とされる特別な存在です。35

ヒスピドベリックス科 Hispidoberycidae ヒスピドベリックス Hispidoberyx ambagiosus

出典:ZooKeys ‐ Redescription of the hispidoberycid, Hispidoberyx ambagiosus Kotlyar, 1981 from Taiwan, with comments on its morphology

- 和名: ヒスピドベリックス(ブリストリースキン)

- 学名: Hispidoberyx ambagiosus

- 分類: 条鰭類 キンメダイ目 ヒスピドベリックス科 ヒスピドベリックス属

- 分布: インド太平洋(オーストラリア南東部からニュージーランド、水深560-1,019メートル)

- 保護状況: データ不足(DD)

ヒスピドベリックスは、体長18cmほどで、キンメダイに近い原始的な特徴を持つ、非常に珍しい小型深海魚です。学名はラテン語で「トゲだらけのベリックス(キンメダイの仲間)」を意味し、海外では「Bristlyskin(剛毛・針状の皮膚)」と呼ばれます。

1878年に発見されて以来、世界で十数個体しか見つかっていない極めて稀少な種であり、深海生物学者にとって極めて稀少な存在として注目されています。36

アカクジラウオダマシ科 Barbourisiidae アカクジラウオダマシ Barbourisia rufa

出典:水産研究・教育機構 ‐ アカクジラウオダマシ科(Barbourisiidae) アカクジラウオダマシ属(Barbourisia)

- 和名: アカクジラウオダマシ(レッドベルベットクジラウオ)

- 学名: Barbourisia rufa

- 分類: 条鰭類 キンメダイ目 アカクジラウオダマシ科 バルボウリシア属

- 分布: 世界の熱帯・亜熱帯深海(水深500-3,000メートル)

- 保護状況: データ不足(DD)

アカクジラウオダマシは、その名の通り鮮やかな赤い体を持つ、クジラウオの仲間です。海外では、その見た目から「Red velvet whalefish(赤いビロードのクジラウオ)」と呼ばれ、その希少性と美しさから「深海のルビー」と称されることもあります。

光の届かない深海では、赤い光は吸収されてしまうため、赤い体は黒い影となって闇に溶け込み、敵から身を守る優れたカモフラージュになります。皮膚はビロードのような手触りの細かいトゲで覆われており、これが近縁のクジラウオ(多くは黒色でウロコがない)と区別する大きな特徴です。

この魚の最も驚くべき特徴の一つは、雌雄で全く異なる一生を送ることです。メスは大きく成長しますが、オスは小さな幼魚の姿のままメスに寄生して、一生を過ごすと考えられています。37

フクロウナギ科 Eurypharyngidae フクロウナギ Eurypharynx pelecanoides

出典:fishbase ‐ Eurypharynx pelecanoides (Eupel_u2.jpg)by Orlov, A.

和名:フクロウナギ

学名:Eurypharynx pelecanoides

分類:条鰭類 フウセンウナギ目 フクロウナギ科 フクロウナギ属

分布:世界中の温帯~熱帯の深海(主に水深500~3,000m)

保護状況:軽度懸念(LC)

フクロウナギは、海外ではその特異な口の形から「ペリカンウナギ(Pelican eel)」や「傘口のウナギ(Umbrella-mouth gulper)」とも呼ばれます。この魚の最大の特徴は、下あごに隠された巨大な袋状の口で、獲物に向かって素早く開いて海水ごと吸い込みます。

食べた獲物は、風船のように膨らむ喉と胃によって、自分の体よりもはるかに大きい獲物さえ丸ごと飲み込むことができるのです。また、ムチのように長い尾の先端にはピンク色の発光器があり、これを振ることで周辺の生き物をおびき寄せるルアーとして機能していると考えられています。

出典:Museums Victoria ‐ Pelican Eel, Eurypharynx pelecanoides Vaillant 1882

2018年の深海探査により、フクロウナギが実際に周囲を探索しながら獲物を追跡し、その瞬間に口を最大限に膨らまして獲物を捕捉する、きわめて積極的な狩りを行う様子が初めて直接観察されました。分類上、近い親戚が全くいない「一科一属一種」の孤独な存在です。38

一部の種で情報がやや薄い部分もありますが、深海魚研究の現状を反映した誠実な表現としてご理解ください。

注記(重要):深海のこれらの種の多くは「採集記録が少ない」「生活史が不明確」「IUCN で評価されていない(NE)」といった共通点があります。これは「希少」だけでなく、単に「観察が難しい」ことが原因のことが多く、保全評価や生態理解にはさらなる調査が必要です。

深海に棲む一科一属一種の条鰭類は、過酷な環境で極端な適応を進めた結果、独自の科を形成して残った生き物たちです。どの種もまだ多くの謎を秘めており、採集や分子解析の進展が新しい発見につながる期待が大きい分野でもあります。

一科一属一種の条鰭類⑤:特殊な環境に生きる異才たち

水の世界には、一般的な海洋や淡水環境の枠を超えた特殊な生息地があります。潮間帯の砂利の中、極地の激流、独特な化学組成の水域など、こうした過酷な環境に適応した条鰭類は、極端に特殊化した形態や生理機能を獲得しました。本章で紹介する一科一属一種の魚たちは、こうしたニッチの隙間を埋める“進化の専門家”です。深海の静的環境に適応した魚たち(前章参照)とは対照的に、ここで登場する魚は“動的な環境”への適応が鍵となります。

スキュタリナ科 Scytalinidae グラベルダイバー Scytalina cerdale

出典:iNaturalist ‐ Scytalina cerdale

- 和名: グラベルダイバー

- 学名: Scytalina cerdale

- 分類: 条鰭類 スズキ目 スキュタリナ科 スキュタリナ属

- 分布: 北太平洋東岸(ベーリング海からカリフォルニア中部、潮間帯から水深25メートル)

- 保護状況: データ不足(DD)

グラベルダイバーは、英語で「砂利に潜る者」と言う意味で、体長15センチメートル以下の小さな魚です。ヘビのような頭と細長い体を持つ極めて特殊な形態をしています。

最大の特徴は砂利や砂の中を素早く潜る能力で、危険を感じると瞬時に海底の基質に身を隠すため「海のモグラ」とも呼ばれます。腹びれと浮袋を持たず、背びれと尻びれは細い棘のみで構成され、側線や鱗もない独特の体構造を持ちます。

潮だまりや岩場の砂底に生息し、小さな甲殻類などを餌とする底生生活者です。属名の「スキュタリナ」はギリシャ語で「小さなヘビ」を意味し、種小名の「セルダレ」は「用心深い者」や「キツネ」を意味し、その敏捷性と素早い動きに由来します。

120年以上前に発見されましたが、自然史標本は極めて少なく、その解剖学的特徴や系統的位置は長年謎に包まれていました。39

ハネガジ科 Ptilichthyidae ハネガジ Ptilichthys goodei

出典:iNaturalist ‐ ハネガジ Ptilichthys goodei

- 和名: ハネガジ(クイルフィッシュ)

- 学名: Ptilichthys goodei

- 分類: 条鰭類 スズキ目 ハネガジ科 ハネガジ属

- 分布: 北太平洋(ベーリング海からオレゴン州、日本海、オホーツク海、水深0-360メートル)

- 保護状況: データ不足(DD)

ハネガジは、英語で「クイルフィッシュ(Quill Fish:羽根ペン魚)」と呼ばれる極めて細長い体を持つ魚です。最大40センチメートルまで成長しますが、頭部は体長のわずか4~7%という小ささで、下あごに肉質の付属物があります。

日中は海底の砂や泥に潜って隠れ、夜になると水面近くまで浮上して餌を探し、漁船の明かりに引き寄せられることがよく観察されます。腹びれを持たず、鋭い円錐形の歯が一列に並び、浮袋もない珍しい特徴を持ちます。

サケの幼魚の胃から発見されることが多く、他の魚の重要な餌となっていることがわかっています。その謎めいた生態と独特の外見から、しばしばウナギや海ヘビと間違えられることもある北太平洋固有の貴重な種です。40

アクタウオ科 Lactariidae アクタウオ Lactarius lactarius

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Lactarius lactarius 02

- 和名: アクタウオ(フォルストレバリー)

- 学名: Lactarius lactarius

- 分類: 条鰭類 スズキ目 アクタウオ科 アクタウオ属

- 分布: インド太平洋(ペルシャ湾から台湾、フィジー、オーストラリア北部、水深15-100メートル)

- 保護状況: 軽度懸念 (LC)

アクタウオは、アジの仲間にそっくりな姿から、海外では「False Trevally(偽物のアジ)」と呼ばれています。しかし、分類学的には全く別の系統に属しており、異なる祖先から出発しながら、よく似た姿へとたどり着いた収斂進化の好例です。

本物のアジとの違いは、尾の付け根に硬いトゲ状のウロコ(ゼイゴ)がない点などで見分けられます。沿岸の柔らかい海底で群れを作り、砂に潜む無脊椎動物や小魚を食べて暮らします。

幼魚の発達過程は非常に独特で、頭部の棘が少なく、大きな浮き袋と特異な色素パターンを持つことが知られています。この魚の系統的位置は長年の謎とされ、アジ科、サバ科、スズキ科など様々な科への所属が提案されましたが、現在は独立したアクタウオ科として分類されています。41

エノプロスス科 Enoplosidae エノプロスス Enoplosus armatus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Enoplosus armatus 2

- 和名: エノプロスス(オールドワイフ)

- 学名: Enoplosus armatus

- 分類: 条鰭類 スズキ目 エノプロスス科 エノプロスス属

- 分布: オーストラリア南部・タスマニア周辺海域(水深5-60メートル)

- 保護状況: 軽度懸念(LC)

エノプロススは、英語で「オールドワイフ(老いた妻)」と呼ばれる体長25センチメートルほどの魚です。背びれに鋭いトゲを持つことから「武装した者」という学名が付けられました。

「オールドワイフ(老いた妻)」と呼ばれるのは、釣り上げるとギシギシ音を出すことから来ているそうです。

(ぜんぜんイメージ湧かない…。)

最大の特徴は縞模様の美しい体色で、黄色と黒の縦縞が交互に走り、水族館でも人気の高い観賞魚として知られています。岩礁域や海草の茂る浅い海に生息し、小さな甲殻類、多毛類、軟体動物を捕食する底生性の魚です。

繁殖期には雄が海藻に球状の巣を作り、雌が産んだ卵を約3週間にわたって熱心に保護する子育て行動を見せます。オーストラリアの先住民アボリジニによって何千年もの間食用とされてきた歴史があり、現在でも釣りの対象魚として親しまれています。

化石記録から約5,000万年前の始新世にも近縁種が存在したことが分かっており、オーストラリア固有の海洋生態系の「生きた遺産」として大切に保護されています。42

ケイマリクティス科 Cheimarrichthyidae ケイマリクティス Cheimarrichthys fosteri

出典:iNaturalist ‐ Cheimarrichthys fosteriVU

- 和名: ケイマリクティス(トレントフィッシュ)

- 学名: Cheimarrichthys fosteri

- 分類: 条鰭類 スズキ目 ケイマリクティス科 ケイマリクティス属

- 分布: ニュージーランド全土の淡水河川(標高700メートルまで、河口から300キロメートル内陸)

- 保護状況: 準絶滅危惧(At Risk: Declining)

ケイマッリクテュスは、ニュージーランドの激しい急流にのみ生息する固有種で、驚くべき適応を遂げた魚です。海外では、その生息地から「Torrentfish(激流の魚)」、マオリ語では「パノコ」と呼ばれます。

彼らの最大の特徴は、大きく翼のように広がった胸ビレ。このヒレを川底の岩に押し付けて体に受ける水の力で固定し、まるでロッククライマーのように激流に逆らって「歩く」ことができます。平たい体と上についた眼は、流れの抵抗を減らしつつ、獲物を探すのに最適化されています。

生まれは川ですが、一度海に出て成長し、再び激流の川を遡るという壮大な旅をします。興味深いことに、彼らの最も近い親戚は海に住む魚であり、淡水の最も過酷な環境に適応した、非常に珍しい進化の成功例です。43

シワイカナゴ科 Hypoptychidae シワイカナゴ Hypoptychus dybowskii

出典:iNaturalist ‐ シワイカナゴ Hypoptychus dybowskii

- 和名: シワイカナゴ(コリアンサンドランス)

- 学名: Hypoptychus dybowskii

- 分類: 条鰭類 トゲウオ目 シワイカナゴ科 シワイカナゴ属(現生は本種のみ)

- 分布: 北西太平洋(北海道から朝鮮半島、水深10-50メートル)

- 保護状況: データ不足(DD)

シワイカナゴは、英語で「コリアンサンドランス(朝鮮砂槍魚)」と呼ばれる体長10センチメートルほどの細長い魚で、日本海と黄海の浅い砂底に生息する北西太平洋海域の固有種です。

ウロコや棘を持たない透明感のある体に赤褐色の小さな斑点が散らばり、背びれと尻びれは体の後方に位置する独特の形態を持ちます。繁殖期(4-6月)になると雄が「なわばり」を作り、美しい婚姻色を身にまとって雌を誘い、ホンダワラ類の海藻に粘着性の卵を産み付けます。

100-500匹の群れを作り、カサゴ類やアイナメ類の重要な餌となっており、自身は小さな無脊椎動物や魚の幼生を食べて暮らします。かつてはチューブノーズ(Aulichthys japonicus )と同じ科に分類されていましたが、現在の分類体系ではチューブノーズはクダヤガラ科に移され、シワイカナゴ科は真の「一科一属一種」となりました。

トゲウオの仲間でありながら砂に潜る生活に特化した進化の成功例として、収斂進化の研究対象としても注目されています。44

特殊環境に生きるこれらの一科一属一種の条鰭類は、砂利浜から急流まで、人間が想像しにくい「困難な場所」に生存の道を見出しました。形態・生態の極端な特殊化は、生命の適応力の限界を示すとともに、環境保全の重要性を私たちに伝えています。

惜しくも「一科一属一種」ではない代表的な魚類

かつて「一科一属一種」と考えられていた魚種の中には、その後の研究で新たな種や属が発見されたり、分子系統学の発達により他の科への統合が進んだりして、現在では「一科一属一種」ではなくなったものも少なくありません。ここでは、そうした「惜しくも一科一属一種ではない」代表的な魚類として、研究の進展とともに分類学的地位が変化した興味深い種々を紹介します。

フクロヤツメ科 Geotriidae フクロヤツメ Geotria australis

出典:iNaturalist - フクロヤツメ Geotria australis

- 和名:フクロヤツメ(ピハラウ/カナカナ)

- 学名:Geotria australis(属内に2013年にG. macrostomaも記載)

- 分類:無顎綱 ヤツメウナギ目 フクロヤツメ科 フクロヤツメ属(現生は本種のみ)

- 分布:南半球(オーストラリア、ニュージーランド、チリ、アルゼンチン)

- 保護状況:準絶滅危惧(IUCN: NT, 評価 2019)fishbase.se

フクロヤツメは、オーストラリア、ニュージーランド、チリ、アルゼンチンなど古代ゴンドワナ大陸の名残を示す南半球に分布し、典型的な「ゴンドワナ型分布」※を示す生き物です。体長は最大60センチメートルに達し、ウナギのような細長い体型と、内側に同心円状の歯が並ぶ吸盤状の口を持ちます。

ゴンドワナ型分布🌎️

ゴンドワナ型分布とは、かつて超大陸ゴンドワナ大陸(パンゲアの南半分)を構成していた南アメリカ、アフリカ、マダガスカル、インド亜大陸、オーストラリア、ニュージーランドなどにまたがって同じか近縁の生物群が分布する現象を指します。大陸分裂・移動によって隔絶されたにもかかわらず、地質学的・進化的に同じ系統を保ったまま各地に残存していることが特徴です。

※GONDOWANA=ゴンドワナ大陸、LAURASIA=ローラシア大陸

出典:WIKIMEDIA COMMONS『Laurasia-Gondwana』

長く「一科一属一種」の魚類の代表格だったフクロヤツメですが、2013年の新種G. macrostomaの記載により、現在では「一科一属二種」となっています!

「フクロヤツメ」という名前は、成熟したオスの喉元に発達する袋状の構造「咽頭嚢」に由来しており、この器官は産卵後の卵の世話に使われる珍しい父性行動※で知られています。他のヤツメウナギ類と異なり、産卵後も105日以上生存することが確認されており、一回繁殖型ではない可能性が示されています。

※フクロヤツメのオスは巣作りの際にこの袋を利用するのではないかという意見もありますが、現状はまだはっきりとはわかっていません。

近年の研究で、従来は1種のみと考えられてきたフクロヤツメ属 (Geotria) に、南米大西洋岸から新種 G. macrostoma が確認され、現在ではフクロヤツメ科は「一科一属二種」とされています。両種は地理的に大きく隔たって分布しつつも、基本的な体制は3億年以上ほとんど変化していない貴重な例です。45

シーラカンス Latimeria chalumnae / Latimeria menadoensis

出典:fishbase.se – Latimeria chalumnae by Pyle, R.L.

- 和名:シーラカンス

- 学名:Latimeria chalumnae / Latimeria menadoensis

- 分類:肉鰭綱 シーラカンス目 ラティメリア科 ラティメリア属

- 分布:西インド洋およびインドネシア周辺海域

- 保護状況:L. chalumnae: 深刻な危機 (CR) / L. menadoensis: 危急 (VU)

シーラカンスは、英語で「コーイラカンス(Coelacanth)」、現地コモロ語で「ゴンベッサ」と呼ばれ、長く「一科一属一種」として、世界的に有名な魚でした。しかし実は現在では「一科一属一種」ではありません。

その理由は、同じラティメリア属にインドネシアシーラカンス(L. menadoensis)という別の種が1990年代後半に発見され、現在2種が確認されているためです。2種は形態的には大差なく、顕著な違いは体色のみで、西インド洋種は黒に近い濃紺色、インドネシア種は茶褐色という特徴があり、DNA分析により、この2種の分岐は約3000-4000万年前とされています(分岐時期については研究によって1300万年前という説もあります)。

出典:WIKIPEDIA COMMONS – Latimeria menadoensis

最大2メートル、体重75-90キログラムに達し、寿命は約60年と推定される長寿の魚です。1938年12月22日に南アフリカ沖で最初の現生種が発見されて以来、四肢動物(陸上脊椎動物)に最も近い魚類として、脊椎動物の陸上進出の謎を解く鍵として世界中の研究者を魅了し続けています。46

キュウリウオ科 Osmeridae アユ Plecoglossus altivelis

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Sweetfish, Plecoglossus altivelis

- 和名:アユ(鮎)

- 学名:Plecoglossus altivelis

- 分類:条鰭綱 アユ科 アユ属

- 分布:日本列島、朝鮮半島、中国の一部河川

- 保護状況:軽度懸念(LC)

アユは日本人にとってもっとも馴染み深い淡水魚の一つです。食文化・漁業・季節の風物詩としても知られています。独特の香りを持つことから「香魚」とも呼ばれます。

かつてはアユ科アユ属の単一種と考えられていましたが、近年の分類学的研究により、日本産と台湾産など複数の亜種が存在することが明らかになり、現在では「一科一属一種」ではなく、より複雑な系統構成を持つことがわかっています。

1年で一生を終える「年魚」としてのライフサイクルは、淡水魚の中でも特異です。また、古代より日本文化に根ざし、平安時代の文献にも記録があります。

近代以降は養殖や人工孵化技術が確立され、漁業資源としても重要です。近代水産学者・田内森三郎らの研究によって、その生活史と河川生態系との関係が深く解明されました。47

アユはメダカ同様、人間による放流が原因で、遺伝子撹拌※が問題になっている生物でもあります。放流された琵琶湖由来のアユが、各地で外来魚となっていると考えられています。

遺伝子撹拌(いでんしかくはん)🧬

遺伝子撹拌(いでんしかくはん)とは、本来は別々に進化した集団が交雑し、地域ごとの遺伝的な個性が失われる現象です。

たとえば、地域ごとに特色のある「ふるさとの味」のお味噌を、一つの樽で混ぜ合わせてしまうようなものです。

一度混ざってしまうと、もとに戻すには途方もなく大変な作業です。(二度と戻らないこともあります。)

アユだけでなく、メダカ、ホタルなどでこの問題は深刻化しています。この撹拌により、それまでその地域の環境に適応してきた個体群の病気への抵抗力が弱まるなど、種の存続を脅かす原因になっています。

出典:国立環境研究所 - 侵入生物データベース 日本の外来生物 魚類 アユ

他の地域からの生き物の大規模な放流はもちろんのこと、飼っていた生き物を安易に自然へ放すことは、その土地の貴重な宝物である生物多様性を破壊してしまう行為なのです。生き物たちの「ふるさと」と繊細な自然の循環とバランスを守るため、私たちは細心の注意を払う必要があります。

参考・引用

環境省 ‐ メダカ(不適切な保全活動による遺伝的多様性の攪乱(遺伝的多様性については全ステップ共通を参照))

Spaceship Earth ‐ 外来種が引き起こす問題は?危険といわれる動物や植物とは?外来種の動物一覧を紹介!原因や対策を解説!(2025年9月)

バテュルティクテュス科 Bathylutichthyidae Bathylutichthys属

出典:fishbase.se – Bathylutichthys taranetzi (Batar_u0.gif) by Voskoboinikova, O.

- 和名:バテュルティクテュス

- 学名:Bathylutichthys taranetzi(1990)、B.balushkini(2014)

- 分類:条鰭類 スズキ目 バテュルティクテュス科 バテュルティクテュス属

- 分布:南極海域(例:サウスジョージア島周辺) — 高緯度の深海記録あり。

- 保護状況:評価なし (NE)

1990年に新種として記載されたバテュルティクテュス属には、2014年にB.balushkini が記載され、現在2種が知られています。

バテュルティクテュスは、1990年に初めて科学の世界に知られた、非常に珍しい魚です。地球上で最も過酷な環境の一つ、南極の深海にのみ生息する全身が硬い骨板とトゲで覆われたカジカの仲間です。

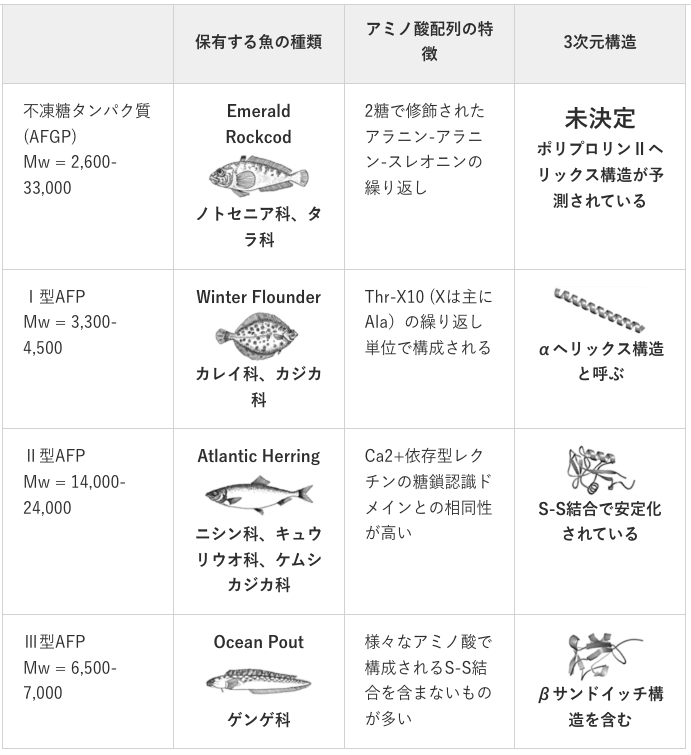

バテュルティクテュスが暮らす南極地域の水深1,000mを超える海底は、一年中水温が氷点下にあります。このような環境で生きるため、彼らの体内には血液が凍るのを防ぐ「不凍糖タンパク質」※という特殊な物質が備わっていると考えられています。

※Bathylutichthys taranetzi の分布深度は、約1,650mという報告もあります。48

不凍糖タンパク質❄️🐟

不凍糖タンパク質は、氷点下の環境で生きる生物が体内の水分を凍らせないために作り出す特別なタンパク質です。南極のナンキョクカジカ類や北極のタラ類が最も有名で、体内に入った氷の結晶に付着してその成長を阻止し、凍死を防いでいます。

魚以外にも甲虫類、蛾類、ユスリカなどの昆虫や、酵母、植物、細菌など様々な寒冷適応生物が持っています。このタンパク質があることで極寒の環境でも活動できる一方で、体内に蓄積された氷が逆に致命的になる可能性もあり、生物はこの氷を除去する仕組みも進化させています。現在では食品保存や医療分野での応用研究が進んでおり、人工的な氷結防止技術への応用が期待されています。

出典:ニチレイ – 不凍タンパク質とは

参考・引用

「一科一属一種」から、魚類の未来を考える

地球上の魚類約34,000種の中で、わずか40種程度しか存在しない「一科一属一種」の魚類は、進化の長い歴史で生き残った、その家族の最後の生き証人です。これらの種の存在は、私たちに生物多様性の奇跡と脆弱さを同時に物語っています。

2025年9月現在では、日本だけで4,755種の魚類種が確認されています。(日本産魚類全種リストはこちら👇️)

鹿児島大学総合研究博物館 - 日本産魚類全種リスト(JAFリスト)

2024年の研究によると、海洋魚類の絶滅リスクは従来の推定を大幅に上回り、実際には12.7%の種が絶滅の危機に瀕していることが判明しました。また、メソアメリカ珊瑚礁での研究では、111の海洋保護区のうちわずか5箇所でしか成魚の増加が確認されませんでした。これは保護区の質と実効性が問われる深刻な問題を浮き彫りにしています。

先進国では科学技術を活用した保護策が進む一方で、発展途上国の沿岸地域では約5億人が小規模漁業に依存しており、保護と生計のバランスが切実な課題となっています。

今、私たち一人ひとりに問われているのは、この星の生命の多様性を次世代に託すために何ができるか?ということです。日常の消費選択から、地元の海洋環境への関心まで、小さな行動の積み重ねが大きな変化をもたらします。

私たちはどのような海を未来の人たちに残したいでしょうか?

「知識」はあなたの世界を広げます。ぜひ生き物を調べ、準備して観察に出かけてみてください。

重要:魚類の分類は今後も新たな発見や議論によって、修正・追加されていきます。情報を得次第、記事の内容も修正していきますが、最新・最先端の情報は専門機関の発表するものを参照してください。

間違った記述、古い情報などを見つけた方は、ご一報いただけますと幸いです。

生き物が好きな人には、こちらの記事もおすすめ👇️(筆者の仕事も少し紹介しています。)

【広告】この記事は「SWELL」というWordPressテーマで執筆しています。有料ですが買い切りなので、長く快適にブログを続けたい人にはおすすめですよ!👇️

参考

Spaceship Earth - 遺伝的多様性が生まれる仕組みは?なぜ多様性が必要か?身近な事例や問題点を要約して解説

New Zealand Department of Conservation – Lamprey lifecycle

University of Tasmania – Southern Hemisphere lampreys publication

Western Australia Government – Pouched lamprey species profile

PLOS ONE – Geotria macrostoma morphometric study

Fishes of Australia – Geotriidae family profile

Florida Museum of Natural History – Megamouth Shark Profile

Hokkaido University – Goblin Shark Jaw Research

University of Western Australia – Basking Shark Electrosensory Research

ICCAT – Crocodile Shark Biology Report

ICCAT – Whale Shark Conservation Status

IUCN Red List – Neoceratodus forsteri

Australian Government – Lungfish profile

IUCN Red List – Lepidosiren paradoxa

Smithsonian – Evolution of Lungfish breathing

PMC – A new time-scale for ray-finned fish evolution

Royal Society – Phylogenetic analyses of ray-finned fishes using nuclear genes

PNAS – Comprehensive phylogeny of ray-finned fishes

Biological Reviews – The early diversification of ray-finned fishes

bioRxiv – Diversification dynamics of Palaeozoic actinopterygians

Oxford Academic – American Paddlefish Genome Evolution

SEAFDEC – Biology of milkfish Chanos chanos

George Washington University – Hingemouth proboscis mechanism

University of Birmingham – Ray-finned fish extinction survival

PMC – New Chanidae from Cretaceous Brazil

Australian Museum – Salamanderfish Lepidogalaxias salamandroides

NIES Japan – Ayu Plecoglossus altivelis invasive species data

Animal Diversity Web – Pirate perch Aphredoderus sayanus

Animal Diversity Web – Kissing gourami Helostoma temminckii

Western Australia Government – Salamanderfish conservation status

MarineBio – Moorish Idols Zanclus cornutus

FAO Species Synopsis – Swordfish Xiphias gladius

CABI Digital Library – Cobia Rachycentron canadum

Fishes of Australia – Louvar Luvarus imperialis

PNAS – Ray-finned fish phylogeny and timing

Simple Wikipedia – Hammerjaw Omosudis lowii

熊本大学 ‐ LESSON H2 深海魚の生態(2023年度)

GBIF – Bathylutichthys taranetzi distribution record

Britannica – Ragfish Icosteus aenigmaticus

ZooKeys – Redescription of Hispidoberyx ambagiosus

Journal of Morphology – Osteology of Graveldiver Scytalina cerdale

Ocean Info – Quillfish Ptilichthys goodei biology

Australian Museum – Old Wife Enoplosus armatus

Radio New Zealand – Torrentfish Cheimarrichthys fosteri

FishBase – False trevally Lactarius lactarius

Mongabay: Five times more marine fish may be at risk of extinction: study

PLOS Biology: Inferring the extinction risk of marine fish to inform global conservation

Rare: Nine big wins for ocean conservation in 2024

Conservation International: New study a ‘wake-up call’ for marine protections

脚注(出典)

- Wikipedia - 単型 (分類学)

沖縄美ら島財団 - Ⅱ 分類と同定法 ↩︎ - fishbase.se ‐ Megachasma pelagios Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983 Megamouth shark

Wikipedia ‐ メガマウス ↩︎ - fishbase.se - Mitsukurina owstoni Jordan, 1898 Goblin shark

Nature ‐ Slingshot feeding of the goblin shark Mitsukurina owstoni (Pisces: Lamniformes: Mitsukurinidae) ↩︎ - fishbase.se - Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) Basking shark

Ryan M. Kempster*, Shaun P. Collin - Electrosensory pore distribution and feeding in the

basking shark Cetorhinus maximus (Lamniformes: Cetorhinidae) ↩︎ - MarineBio Conservation Society

fishbase.se - Pseudocarcharias kamoharai (Matsubara, 1936) Crocodile shark

日経サイエンス - サメの第六感 獲物をとらえる電気感覚(2007年11月) ↩︎ - fishbase.se – Rhincodon typus Smith, 1828 Whale shark

Wikipedia – ジンベエザメ

海遊館 ‐ ジンベエザメの回遊経路調査 ↩︎ - Australian Museum

Wikipedia ‐ トラフザメ

fishbase.se – Stegostoma tigrinum (Forster, 1781) Zebra shark ↩︎ - fishbase.se ‐ Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur, 1822) Tiger shark

Wikipedia ‐ イタチザメ ↩︎ - fishbase.se ‐ Leptocharias smithii (Müller & Henle, 1839) Barbeled houndshark

Wikipedia ‐ アフリカドチザメ ↩︎ - 名古屋港水族館 - オーストラリアの水辺【オーストラリアハイギョ】

Wikipedia - オーストラリアハイギョ ↩︎ - 世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ - 企画展 世界のハイギョ ~南米に生息するハイギョ編~(2016年1月)

CBCラジオ - ヒトの祖先の可能性も?肺呼吸する不思議な古代魚「ハイギョ」(2023年11月)

Wikipedia - ミナミアメリカハイギョ ↩︎ - Wikipedia『ハシナガチョウザメ』

fishbase.se – Polyodon spathula (Walbaum, 1792) Mississippi paddlefish ↩︎ - ↩︎

- Wikipedia ‐ Hingemouth

fishbase.se – Phractolaemus ansorgii Boulenger, 1901 Hingemouth ↩︎ - Wikipedia ‐ Nematogenys inermis

fishbase,se – Nematogenys inermis (Guichenot, 1848) Mountain catfish ↩︎ - Wikipedia ‐ Lepidogalaxias

fishbase.se – Lepidogalaxias salamandroides Mees, 1961 Salamanderfish ↩︎ - University of Michigan ‐ Aphredoderus sayanus (Pirate perch)

New Jersey Division of Fish and Wildlife ‐ Pirate Perch

Wikipedia ‐ Pirate perch ↩︎ - Wikipedia ‐ キッシンググラミー

fishbase.se – Helostoma temminckii Cuvier, 1829 Kissing gourami ↩︎ - ↩︎

- ↩︎

- Wikipedia ‐ ツノダシ

iNaturalist ‐ ツノダシ Zanclus cornutus ↩︎ - Wikipedia ‐ アマシイラ ↩︎

- ↩︎

- Wikipedia ‐ オキスズキ ↩︎

- fishibase.se – Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) Cobia

Wikipedia – スギ (魚) ↩︎ - ↩︎

- ocean.si.edu

Spaceship Earth ‐ 深海魚とは?一覧と特徴、おすすめ水族館も(2025年5月) ↩︎ - fishbase.se ‐ Omosudis lowii Günther, 1887 Omosudid

Wikipedia ‐ ヒメ目

Wikipedia ‐ Hammerjaw

水産研究・教育機構 ‐ キバハダカ科(新称)(Omosudidae) キバハダカ属(新称)(Omosudis) ↩︎ - fishbase.se ‐ Stylephorus chordatus Shaw, 1791 Tube-eye

Wikipedia ‐ ステューレポルス

University of Tokyo MitoFish ‐ Stylephorus chordatus ↩︎ - Alaska Department of Fish and Game ‐ Prowfish Species Profile

fishbase.org

Wikipedia ‐ Prowfish ↩︎ - fishbase.org

Wikipedia ‐ ウチワフグ

沖縄美ら海水族館 ‐ 世界初!ウチワフグの“うちわ”の構造解明に成功(2016年11月) ↩︎ - fishbase.se

Wikipedia ‐ Amarsipus

Wikipedia ‐ イボダイ亜目 ↩︎ - fishbase.org

Wikipedia – Lophichthys

Fishes of Australia ‐ Boschma’s Anglerfish, Lophichthys boschmai Boeseman 1964 ↩︎ - GEORGE H. ALLEN ‐ The Ragfish, Icosteus aenigmaticus Lockington, 1880 ↩︎

- Wikipedia ‐ Eschmeyer nexus

fishbase – Eschmeyer nexus Poss & Springer, 1983

↩︎ - zookeys.pensoft.net

AUSTRALIAN MUSEUM – Bristlyskin, Hispidoberyx ambagiosus(2022年6月)

fishbase.se – Hispidoberyx ambagiosus Kotlyar, 1981

北海道大学 ‐ 木村 克也 Reassessment of the phylogenetic position of the spiny-scale pricklefish Hispidoberyx ambagiosus (Beryciformes: Hispidoberycidae) ↩︎ - Wikipedia ‐ Velvet whalefish

Fishes of Australia ‐ Redvelvet Whalefish, Barbourisia rufa Parr 1945 ↩︎ - Science – First direct observation of hunting pelican eel reveals bizarre fish’s inflatable head

Australian Museum – Pelican Eel, Eurypharynx pelecanoides Vaillant, 1882

FishBase – Eurypharynx pelecanoides ↩︎ - fishbase.se Scytalina cerdale Jordan & Gilbert, 1880 Graveldiver

Wikipedia ‐ Graveldiver ↩︎ - Wikipedia ‐ Quillfish

Wikipedia ‐ ゲンゲ亜目

fishbase.se ‐ Ptilichthys goodei Bean, 1881 Quillfish ↩︎ - Wikipedia ‐ アクタウオ

FISHES OF AUSTRALIA – False Trevally, Lactarius lactarius (Bloch & Schneider 1801) ↩︎ - fishbase.se – Enoplosus armatus (White, 1790) Old wife

FISHES OF AUSTRALIA – Old Wife, Enoplosus armatus (White 1790)

Wikipedia ‐オールドワイフ ↩︎ - New Zealand Forest Owners Association - Torrentfish Cheimarrichthys fosteri

Wikipedia ‐ Torrentfish ↩︎ - Wikipedia ‐ Korean sandlance

California State University ‐ A Classification of Fishes (Nelson 2016)

赤川 泉, 沖山 宗雄 ‐ シワイカナゴ雄の代替繁殖戦術: なわばり行動, 体長, 婚姻色(1993年) ↩︎ - Wikipedia ‐ フクロヤツメ

National Geographic ‐ 1億6000万年前のヤツメウナギの化石を発見、口はすでに吸盤状(2023年11月2日) ↩︎ - Wikipedia – Latimeria

Wikipedia ‐ Animalia

Ptilichthys goodei summary page

Encyclopedia of Puget SoundFishBase ↩︎ - Wikipedia ‐ アユ

矢作川天然アユ調査会 ‐ アユの生活史

国立科学博物館 ‐ リュウキュウアユ ↩︎ - fishbase.se ‐ Bathylutichthys taranetzi Balushkin & Voskoboinikova, 1990

World Register of Marine Specie ‐ Bathylutichthyidae

Wikipedia ‐ Bathylutichthys taranetzi ↩︎

コメント