脊椎動物なのに「足なし」の生き物は、なぜ足がないのでしょうか?ヘビのように足を「失った」、ウナギのように「もともと持たない」など、その進化の道筋は全く異なります。

「足なし」の脊椎動物たちの世界は、私たち人間の常識を覆す驚きに満ちています。環境に適応するため、あえて「足なし」という姿を選んだ彼らは、まさに「特化」の極みです。収斂進化の不思議や、彼らの物語をたどることで、制約の中にこそ可能性があるという、深い洞察が得られるでしょう。

それでは、脊椎動物の世界において、なぜ「足なし」となったのか…

この理由を探ってみましょう!

そもそも「足」とは…?

人間の足、犬の足、鳥の足…形はさまざまでも、私たちはどれも「足」と呼んでいます。

では、クジラのヒレや魚のヒレは「足」と言えるのでしょうか?

脊椎動物の進化をたどると、この問いの答えは意外に複雑です。まずは、この記事全体を理解する土台として「足」の意味と進化の始まりを整理してみましょう。

この記事での「足」の定義

まずは「足」の定義を明確にしておきましょう

生物学で「足」にあたる言葉は「四肢(しし)」です。骨格・筋肉・神経・血管が組み合わさった複雑な器官で、移動や環境適応のために働きます。

この記事では「足」を 四肢動物(テトラポーダ)が持つ2対の付属肢 と定義します。魚の胸鰭と腹鰭を起源とする前肢・後肢のことです。

現在は外見上の足を失っていて、四肢動物の系統に属するなら「足を失った存在」と見なします。

魚のヒレは「足」といえるのか?

では、魚のヒレは「足」に数えられるのでしょうか。結論から言えば、現生の魚類のヒレは四肢とは区別されます。けれども進化のつながりは深いものがあります。

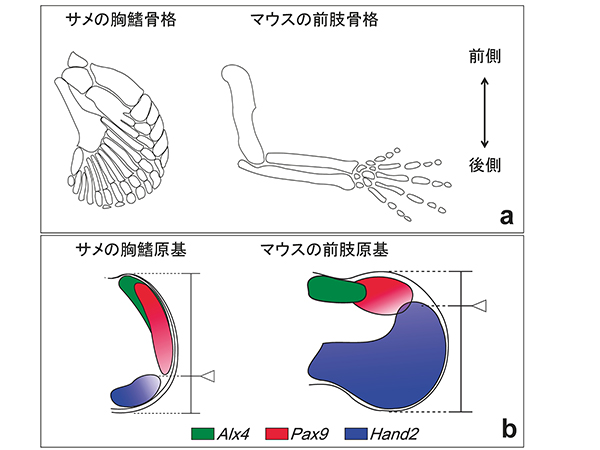

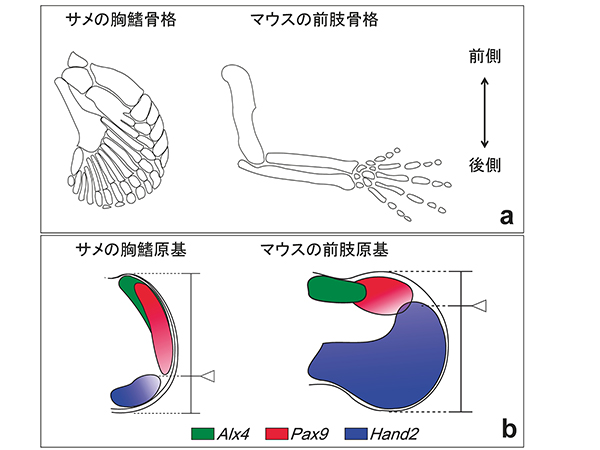

出典:東京科学大学 ‐ 鰭から四肢への進化はどうして起ったか―サメの胸鰭を題材に謎を解き明かす―(2015年8月)

現生の魚類のヒレが四肢と異なる理由は次のとおりです。

- 多くのヒレは皮骨性鰭条(ひらひらした骨)と軟骨内性骨で構成され、上腕骨や中手骨・指骨などの長骨とは骨格構造が異なる

- ヒレは関節の数が少なく、肘や手首のような複雑な可動範囲を持たない

- 四肢は筋肉・靭帯・神経が多様に組み合わさり多様な動きを可能にする一方、ヒレは水中での推進と姿勢安定に特化

- 発生過程では、四肢の発生とは異なる遺伝子ネットワークが使われる

- 形態的にはヒレは水抵抗を減らす流線型構造、四肢は陸上で体重を支える強固な支持構造を持つ

これらの違いにより、ヒレと四肢は別物とされます。しかし、近年の分子生物学研究で魚のヒレと四肢の間に共通する発生メカニズムも明らかになっています。

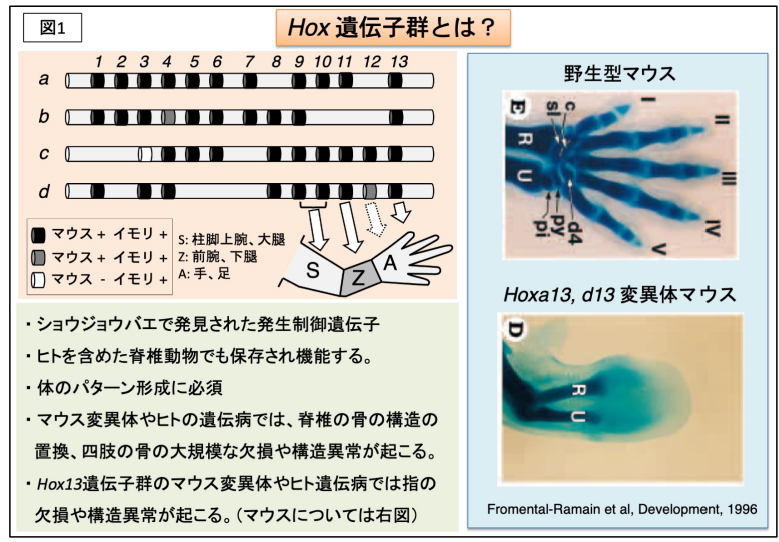

例えば、ヒレの鰭条(きじょう)※と四肢の指は、どちらも Hox13遺伝子※によって制御されます。これは、ゼブラフィッシュでは鰭条、マウスでは指の形成に関わる遺伝子です。

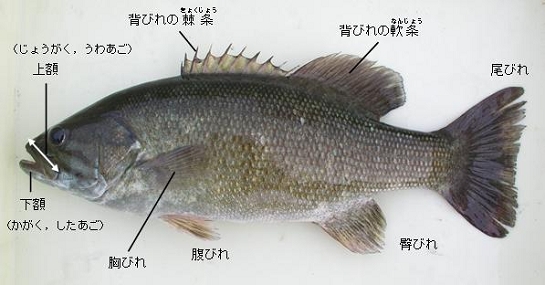

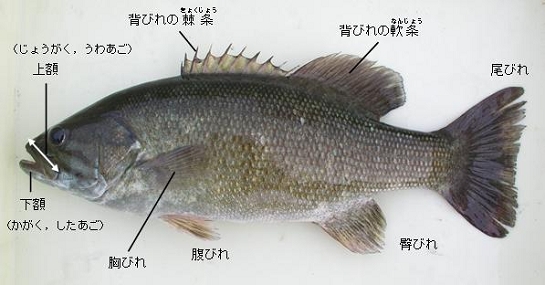

鰭条(きじょう)🐟

鰭条(きじょう)は、魚のヒレを支える骨または軟骨の細い梁(やなぎ状の支架)で、鰭膜(ひれの膜部分)を張る役割をしています。鰭条は、棘条(きょくじょう:硬く尖ったもの)と、軟条(なんじょう:しなやかなもの)に分かれ、水中でのヒレの強度や操作性を調整します。

出典:茨城県 ‐ About of gyoganchou 種の配列について

この軽くてしなやかな構造のおかげで、ヒレをうちわのように広げたり閉じたり、波打たせたりと器用に動かすことができます。一方で、体重を支えるほどの強さはないため、海底を歩くような動きには適していません。

以下のように特殊な鰭条を持つ魚もたくさんいます。

アンコウ

背ビレの第1棘条が、獲物をおびき寄せるための釣竿状の誘引突起(エスカ)に変化している。

出典:沼津港水族館 ‐ 疑似餌もそれぞれ(2018年12月)

シロギス

体側に並ぶ30本以上の長い鰭条で、砂地でのホバリングに優れる。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Sillago japonica Kagoshima

カサゴ

棘状に硬化した前鰭条が外敵から身を守る役割を果たす。

出典:Wikipedia ‐ フサカサゴ科

ハリセンボン

鰭条の一部が棘状に変化し、膨らんだ体を鋭く防御。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Pufferfish (Butete)

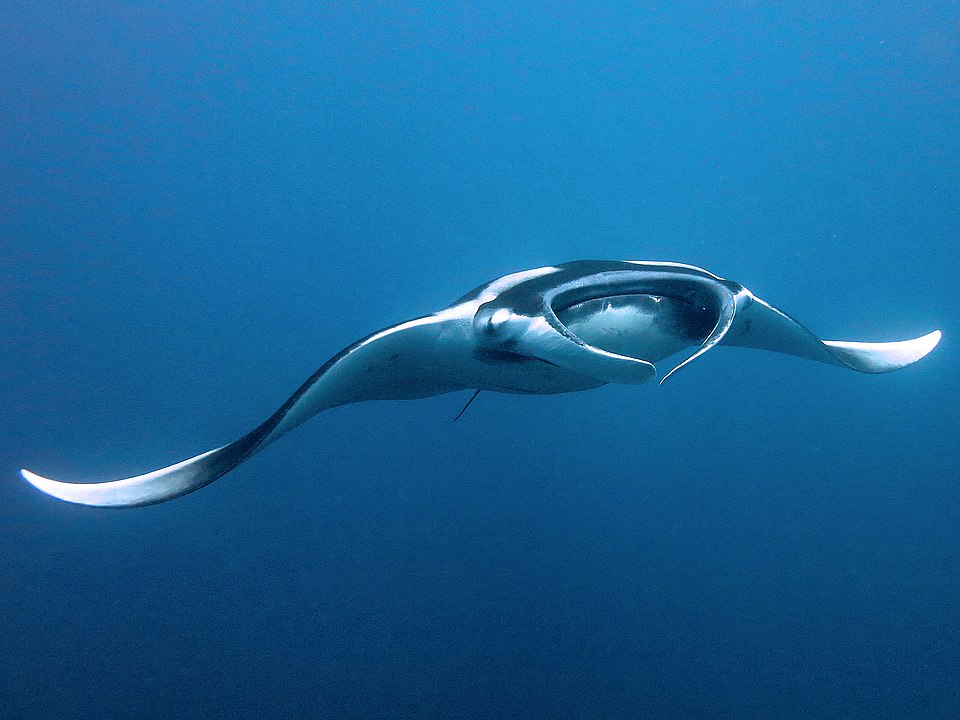

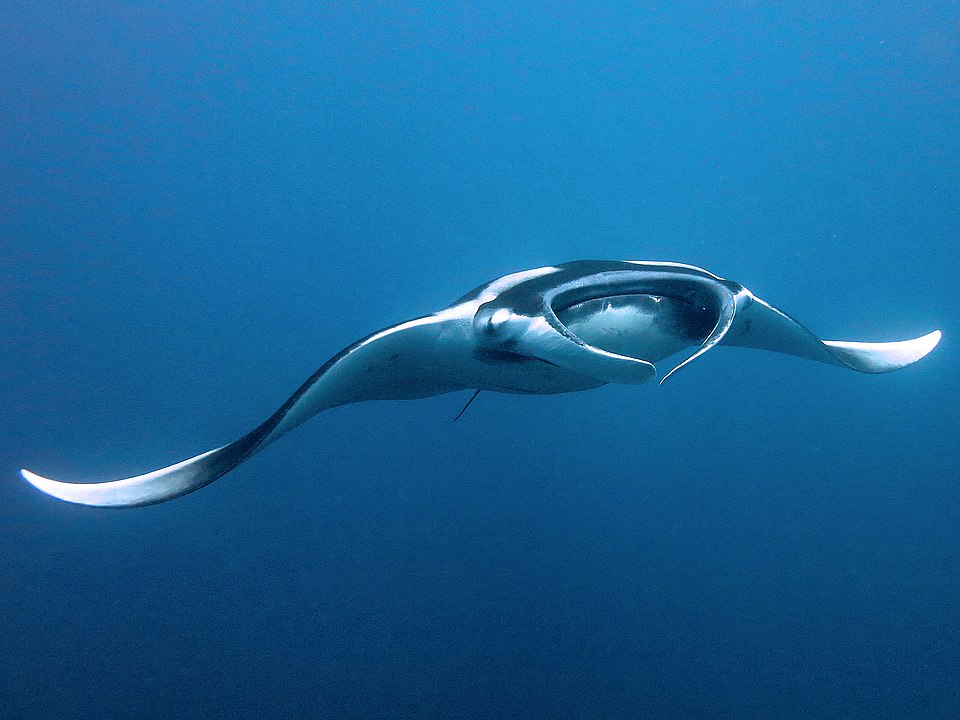

エイ

胸鰭全体が拡大し、鰭条を含む平板状の翼で海底を滑るように移動。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – 2015 01 Koh Lanta 24 looks bit grumpy (16609112332)

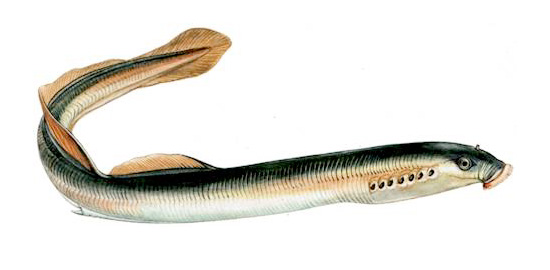

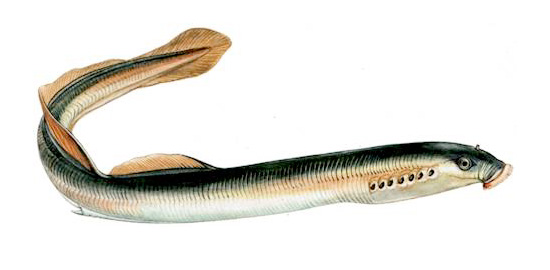

ウナギ

小型の軟骨性鰭条が多数並び、細長い体をしなやかに曲げる。

オニオコゼ

背鰭の第1鰭条が毒棘として発達し、捕食者を牽制する

ギンポ

胸鰭鰭条が独立して発達し、岩場で「歩行」のような動きを行う。

出典:鶴岡市立加茂水族館 ‐ ギンポ

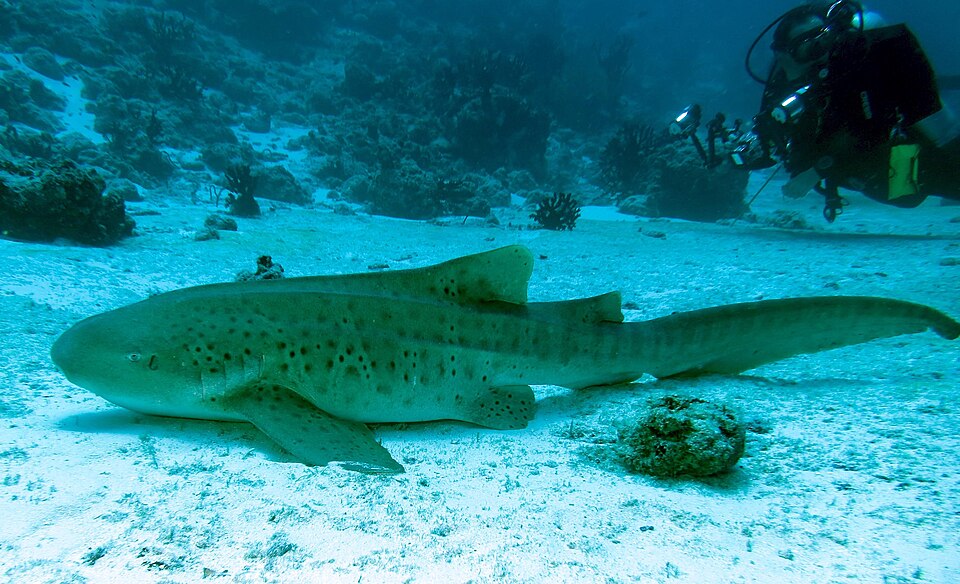

トラフザメ

胸鰭鰭条が先端で扁平化し、海底に吸着して止まることが可能。

ブラウン・ゴーストナイフフィッシュ(Brown ghost knifefish)

腹側の長大な鰭条を多数持ち、それを使ってリボン状に泳ぐ。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Brownghostknifefish2

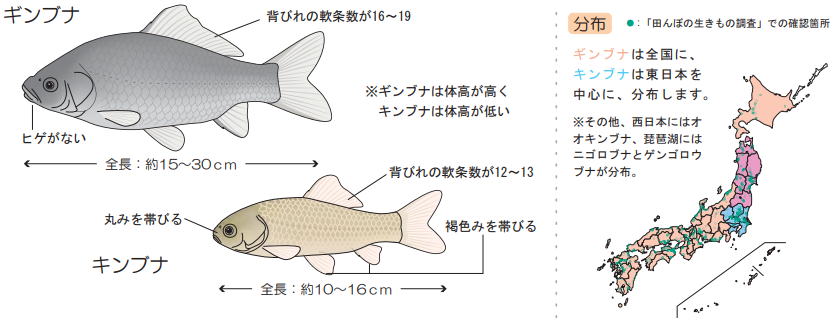

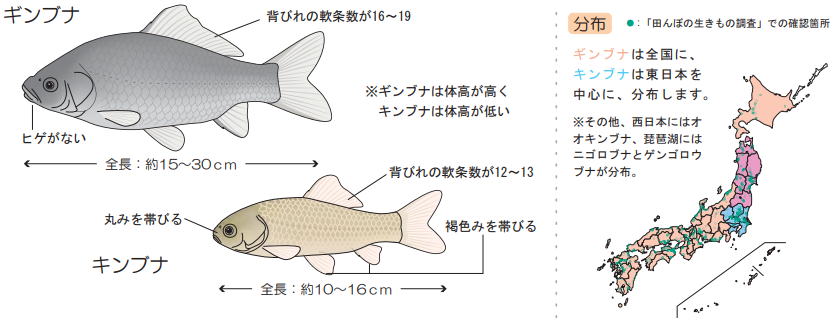

フナ属魚類(例:マダイなど)

背鰭や胸鰭などで棘条と軟条を組み合わせた鰭条を持ち、分類・識別に使われる(「鰭式」に数えられる)

出典:農林水産省 ‐ フナ類

Hox13遺伝子🧬

Hox13遺伝子は、動物の体の「設計図」の一部で、手足やヒレの最も先端部分の形づくりを指令する役割を担っています。哺乳類の指と魚類の鰭条(きじょう)の形成に共通して働くため、ヒレから四肢への進化の謎を解く鍵となる遺伝子として知られています。

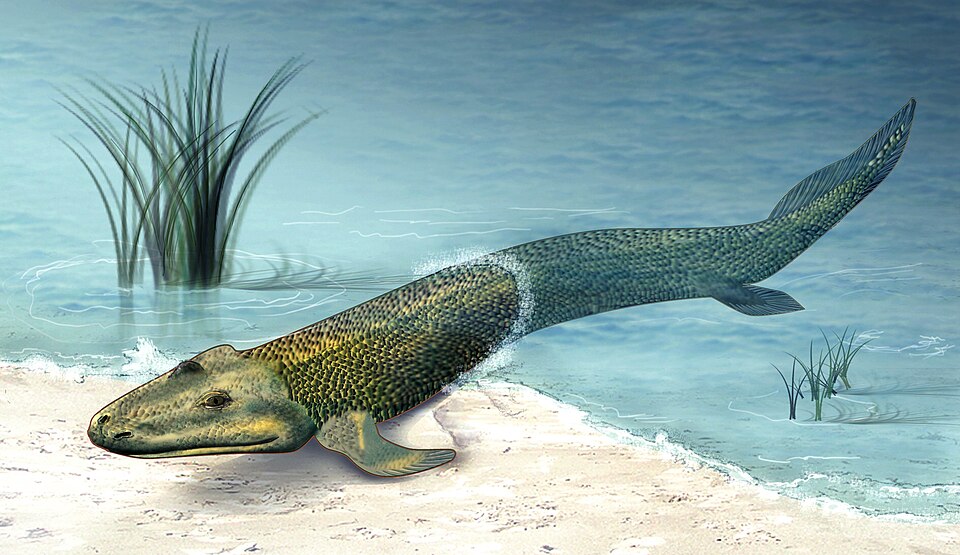

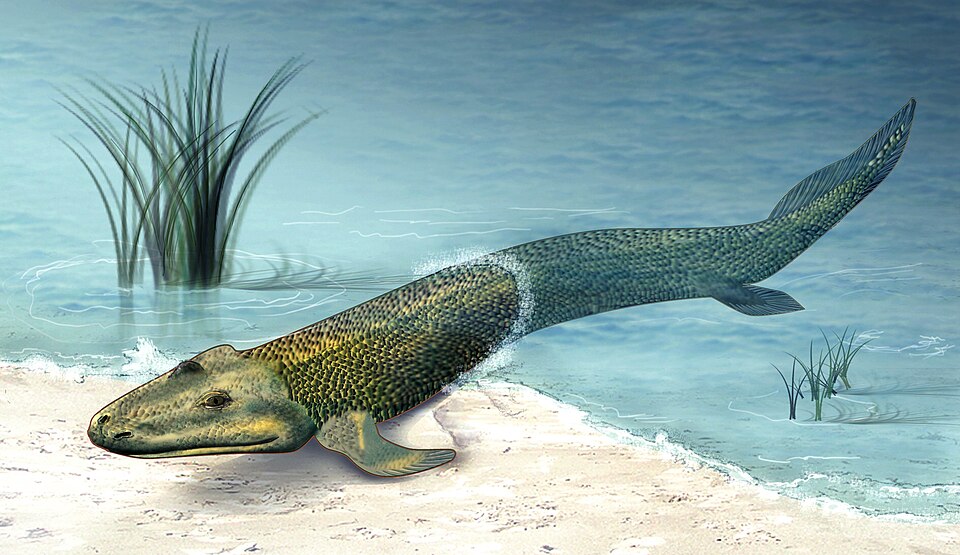

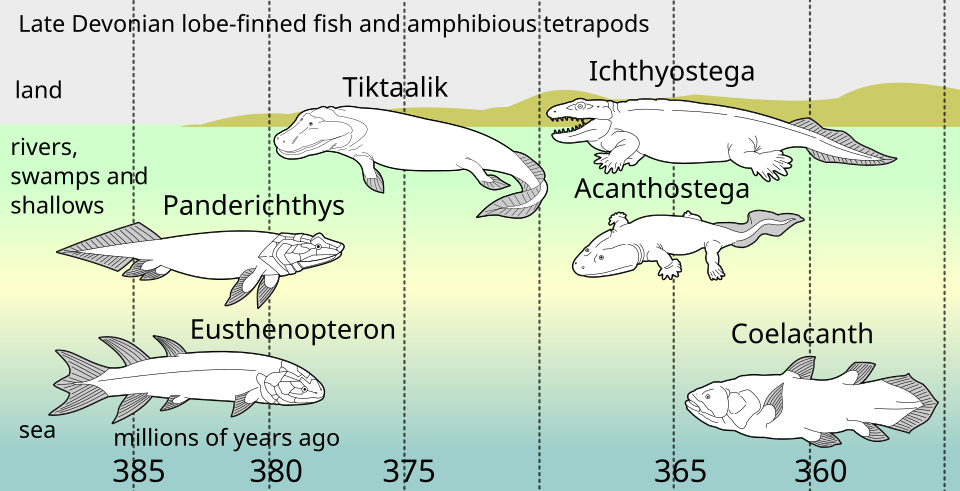

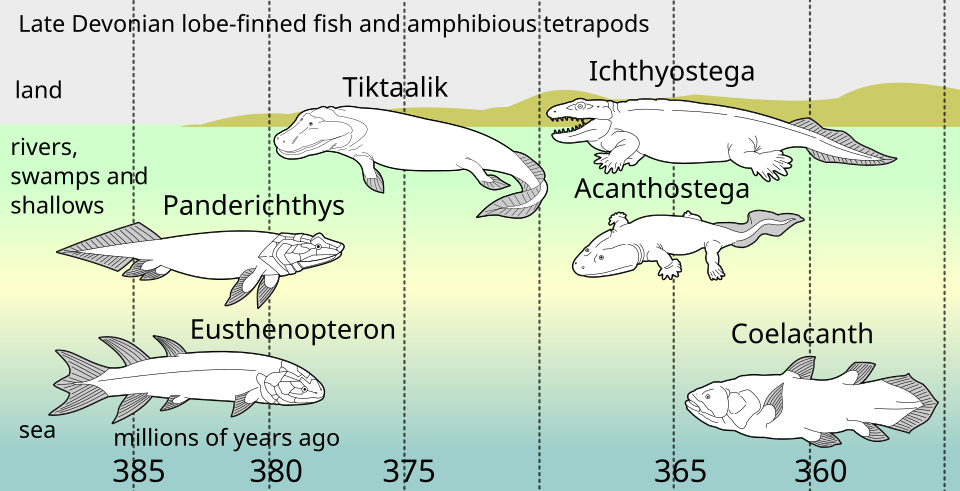

また化石のティクターリク(約3億7500万年前)は、胸鰭の内部に上腕骨・橈骨・尺骨を備え、肘や手首まで発達していました。まさに「ヒレの中に足の構造が芽生えていた」証拠といえます。

出典:Wikipedia ‐ ティクターリク

哺乳類で「足がない」種はいる?

哺乳類の中で「完全に足がない」種は存在しませんが、生活環境に応じて足の形態は劇的に変化しています。その中でも水中生活に適応した一部の哺乳類は、「足を失う」という進化の道を歩みました。

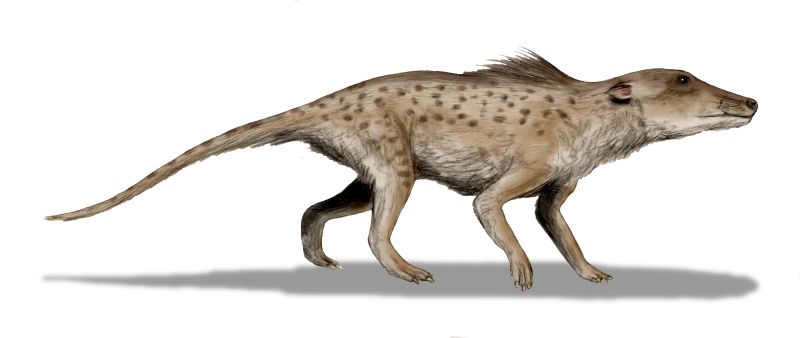

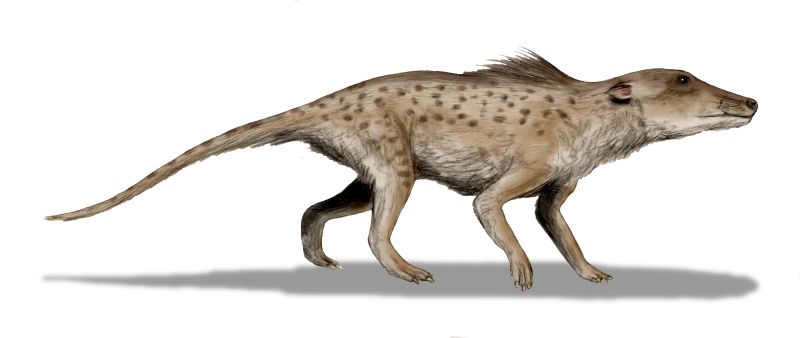

鯨類(クジラ・イルカ)は最も徹底した例で、パキケトゥスのような四足歩行で陸上を歩いた祖先から、現在の流線形で後肢が完全に退化した姿へと進化しました。

しかし、以下のような仲間は、この記事では「足がない」脊椎動物として扱いません。

- 鰭脚類(アシカ・アザラシ):四肢がヒレ状に変形したものの、前肢・後肢ともに存在し、陸上での移動も可能

- 翼手類(コウモリ):前肢が翼に変化、後肢は小型化

- 奇蹄類(ウマ):指の数が減少し、中指1本で走行に特化

- モグラ科:前肢がシャベル状に変形し、地中生活に適応

これらは「足を失った」のではなく、「足の形を環境に合わせて変えた」例として理解されます。

変わった哺乳類に興味を持った人には、こちらもおすすめ👇️

生物はいつ「足」を獲得したのか

それでは、「足」のある生き物はいつ頃現れたのでしょうか?

四肢の誕生は、古生代デボン紀(約4億1600万年前〜3億5900万年前)と考えられています。シルル紀後期に肉鰭類(にくきるい、Sarcopterygii)※から分岐した系統が、

- パンデリクティス(Panderichthys)

- ティクターリク(Tiktaalik)

- アカントステガ(Acanthostega)

- イクチオステガ(Ichthyostega)

といった中間的な姿を経て、ヒレから四肢へと進化を遂げました。

出典:Wikipedia ‐ パンデリクティス

例えばアカントステガは 8本の指 を持っていましたが浅瀬に適応しており、四肢は必ずしも陸上進出だけのために生まれたのではないことを示しています。進化の初期から多様な環境への対応策だったのです。

「足」の定義と起源は整理できましたか?それでは「足なしの脊椎動物」の進化背景を探っていきましょう!

脊椎動物なのに足がない?!その謎を解く🗝️

出典:iNaturalist – ヒロオウミヘビ Laticauda laticaudata

背骨という共通の特徴を持つ脊椎動物の中にも、「足」が全く見当たらない生き物が存在します。ヘビやウナギのように細長い体で移動するものもいれば、ヤツメウナギのように円い口で岩に吸着するものもいます。

このような不思議な姿の生き物たちは、もともと足を持たなかったのでしょうか?それとも進化の過程で足を失ったのでしょうか?

この謎を解く鍵は、脊椎動物の進化の歴史と基本構造にあります。

脊椎動物の基本構造:背骨が結ぶ多様性

脊椎動物の最大の特徴は、背骨(脊椎)※を持つことです。背骨は椎骨が連なり、身体を支える柱として機能し、同時に脳から全身へ向かう神経(脊髄)を保護します。

脊椎🦴

脊椎(せきつい)とは、魚からヒトまで脊椎動物が共通に持つ「背骨」のことです。椎骨(ついこつ)という小さな骨が積み重なってできています。

この構造は約5億年前から基本的に変わらず、体を支える柱として働きながら、同時に脳から体全体へと信号を送る脊髄という大切な神経をしっかりと保護しています。

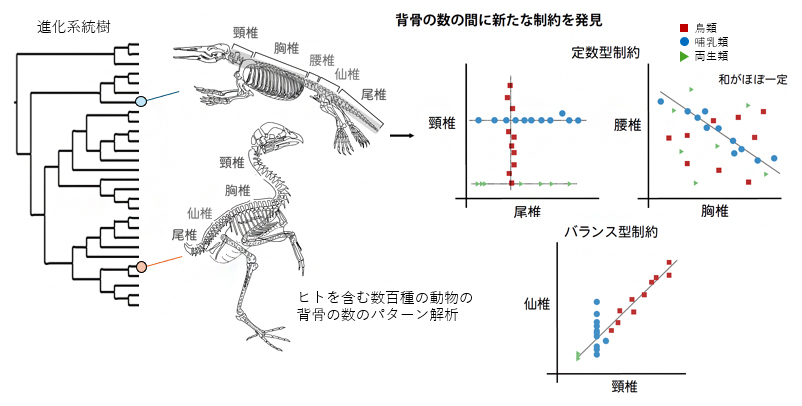

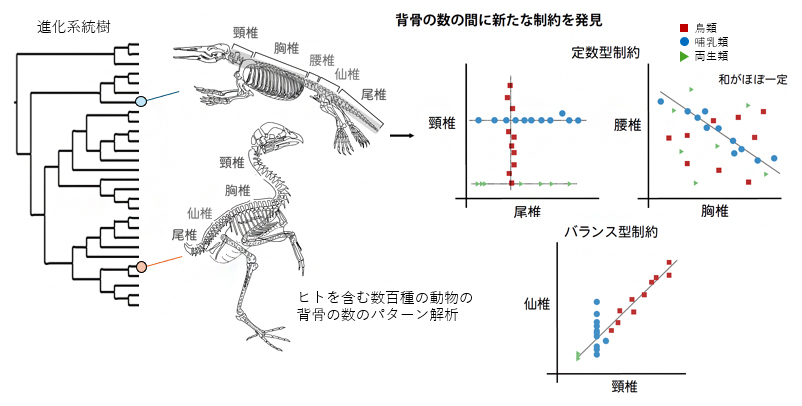

人間の場合、首の頸椎7個、胸の胸椎12個、腰の腰椎5個が連なり、それぞれが少しずつ動くことで体を曲げたり回したりできるのです。最新の研究では、哺乳類は椎骨の総数がほぼ一定に保たれ、鳥類では前後のバランスを重視するという「背骨数ルール」も発見されており、進化の制約と多様性の両面を物語っています。

出典:理化学研究所 ‐ 動物の種をまたぐ「背骨数ルール」を発見-哺乳類は和が一定、鳥類はバランス重視-(2024年11月)

約5億年前に誕生した最初の脊椎動物は魚のような姿で、当然ながら足はありませんでした。現在、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類の5つのグループがすべて背骨を共通点として共有していますが、四肢の有無や形態は驚くほど多様化しています。

「原始的に足を持たない」グループ

脊椎動物の進化の初期段階から四肢をもたないグループには、円口類と多くの魚類があります。円口類(ヤツメウナギ、ヌタウナギ)は約5億年前から生き延びた「生きた化石」で、円形の吸盤状の口と細長い体を持ちます。ヒレは退化的で、四肢が一度も出現しませんでした。

魚類は約3万種を超え、水中での推進や方向転換に適したヒレを持ちますが、これは鰭条(軟らかい骨や軟骨)による構造で、四肢のように関節でつながる複数の骨を持つわけではありません。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Flussneunauge

「二次的に足を失った」グループ

一度は四肢を獲得したにもかかわらず、進化の過程で足が消失したグループがあります。この代表的な例がヘビ(蛇類)です。

ヘビは約1億年前にトカゲの一部から分岐し、後肢の痕跡骨を残しつつ四肢を失いました。足があると狭い地中や隙間を移動しづらいため、無肢化は有利な適応でした。

アシナシトカゲやアシナシイモリも、地中生活や落ち葉下での移動に適応し、四肢を退化させています。一部には肢帯の痕跡が残り、かつて四肢を持っていた痕跡が確認されます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Mhadei Caecilian – Shreeram MV – 2023

「進化」か「退化」か ― 適応の新たな視点

「足を失う=退化」と捉えられがちですが、実際には環境への適応進化の一形態です。

フィリピンのトカゲ、ブラキメレス属の仲間では、約6200万年前に四肢を失い、その後2100万年前に再獲得した例が報告されています。湿潤で固い土壌では再び四肢が有利になったためです。

生息環境の変化で再び「足」獲得という例もあるのですね!!

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Brachymeles bonitae (KU 330100) from mid-elevation, Mt. Cagua – ZooKeys-266-001-g054

Hox遺伝子群などの発現パターンが調整されることで、四肢の発生が抑制・再活性化されることが分かっており、この変化は「機能の最適化」として理解されます。

このように、脊椎動物の「足なし」は、大きく「原始的に足を持たないグループ」と「二次的に足を失ったグループ」の2つに分けることができます。

生き物全般が好きな人には、こちらもおすすめ👇️

化石が語る太古の「足なし」たち 🦴

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Specimen GIT 865-10 (189359)

何億年も前の地層からは、その時代の記憶を垣間見ることができます。特に古生代から中生代にかけて、地球の海と陸の両方で、足を失う進化を遂げた脊椎動物たちが多様に栄えていました。

化石が今に伝えるその姿は、私たちの祖先が歩んだ進化と多様化の一端です。

サカバンバスピス:太古の盾魚

オルドビス紀中期から後期にかけて栄えたサカバンバスピス科は、翼甲類と呼ばれる無顎類の重要なグループです。翼甲類は頭部を硬い外骨格で覆った初期の脊椎動物で、オルドビス紀の浅い海洋環境で独自の進化を遂げました。

サカバンバスピス科の化石は南米、オーストラリア、中東という広範囲から発見されており、当時のゴンドワナ大陸周辺の海洋生態系で重要な役割を果たしていたことを示しています。この科の動物たちは、硬い甲冑による防御戦略と吸引摂餌という生存戦略を確立し、後に続く無顎類の多様化への道筋を築いた先駆者的存在でした。

サカバンバスピス科 Sacabambaspidae サカバンバスピス・ヤンヴィエリ Sacabambaspis janvieri

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Sacabambaspis Wiki2

- 和名: サカバンバスピス(属名読み)

- 学名: Sacabambaspis janvieri

- 分類: 脊椎動物門 無顎上綱 翼甲類 アランダスピス目 サカバンバスピス科

- 時代: 古生代オルドビス紀中期~後期(約4億6100万~4億5000万年前)

- 全長: 約25cm

- 化石産出地: ボリビア、アルゼンチン、オーストラリア、オマーン

- 保護状況: 絶滅 (Extinct)

サカバンバスピスは、オルドビス紀(約4億8540万年前から約4億4380万年前まで)の浅い海に生きていた、アゴのない原始的な魚類(無顎類)です。その名は化石が見つかったボリビアの「サカバンバ村」とギリシャ語の「盾」に由来し、海外でも「Sacabambaspis」と呼ばれています。

頭の甲冑に守られたオタマジャクシのような体と、正面に並んだ目が特徴で、その愛嬌のある姿が近年インターネットで注目を集めました。胸ビレなどがないため泳ぎはあまり得意ではなく、アゴのない口で海底の有機物などを吸い込んで食べていた、おとなしい生き物だったようです。

かつては短い尾ビレだと考えられていましたが、研究が進み、下側が長い「逆異尾(げきいび)」という尾ビレを持つことが分かってきました。

こちらの姿でお馴染みですね!👇️

余談🦉(記事の内容には直接関係ありません)

「サカバンバスピスのほっこりした親しみやすいイラストを生成してください」とAIに依頼して生成された、一番正解から遠い回答がこちらです。👇️

コノドント動物:微小な歯が示す進化の定番

コノドント動物はカンブリア紀初期から ペルム紀末まで(約5億4100万年前から2億5190万年前まで)海を支配していた原始的な脊椎動物です。その名は「円錐状の歯」を意味し、1856年にパンダー博士が命名しました。

1983年のスコットランドでの全身化石発見により、ウナギのような細長い体に咽頭部のコノドント器官(歯状構造、コノドント・エレメント)を持つ生物と判明しました。コノドントの歯化石は示準化石※として広く用いられ、地層年代の鍵を握る存在です。

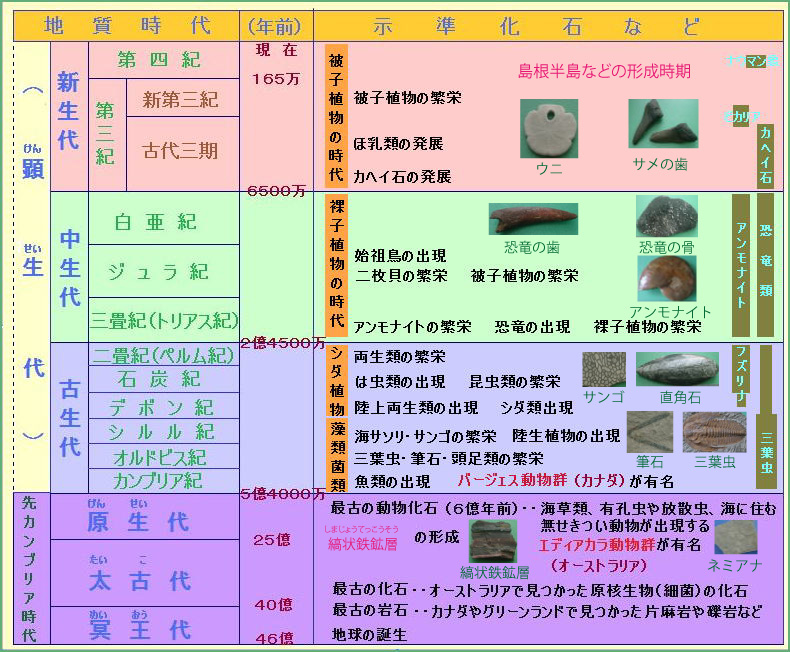

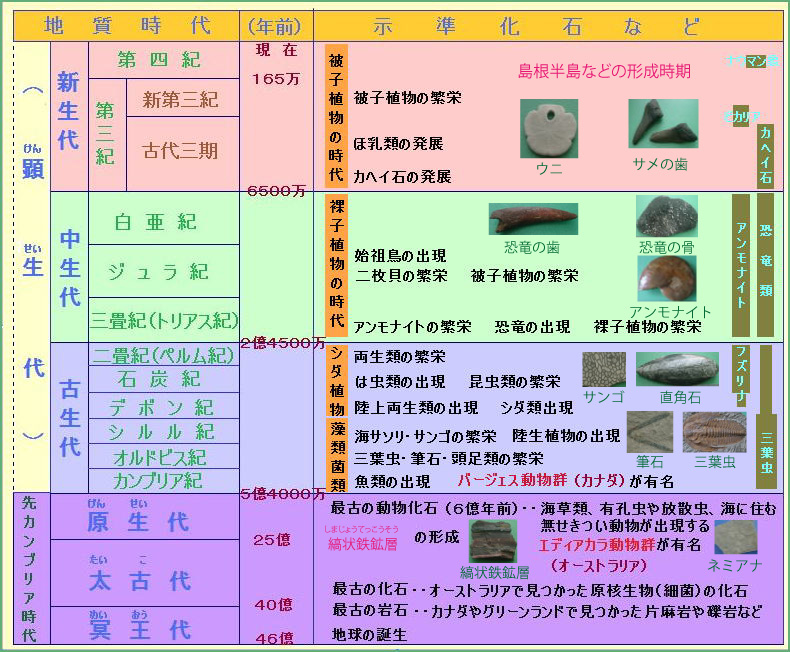

示準化石🕐🪨

示準化石(index fossil)とは、特定の地質時代の限られた期間にだけ生存し、広大な地域に分布していた生物の化石のことで、地層の年代決定と対比に用いられる重要な化石です。

古生代のトリロビット、中生代のアンモナイト、新生代のナウマンゾウなどが代表例で、地球上の異なる地点の地層がほぼ同じ時代に堆積したことを判断するための時間的指標として機能します。

出典:島根半島・宍道湖中海ジオパーク ‐ 示準化石と示相化石

参考・引用

バログナチダエ科 Balognathidae プロミッサム・プルクルム Promissum pulchrum

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Promissum NT small

- 和名:プロミッサム・プルクルム(学名読み)

- 学名:Promissum pulchrum

- 分類:脊椎動物門 コノドント綱 プリオニオドンタ目 バログナチダエ科

- 時代:後期オルドビス紀ヒルナンティアン期(約4億4500万年前)

- 全長:約40cm

- 化石産地:南アフリカ共和国(スーム頁岩)

- 保護状況:絶滅(Extinct)

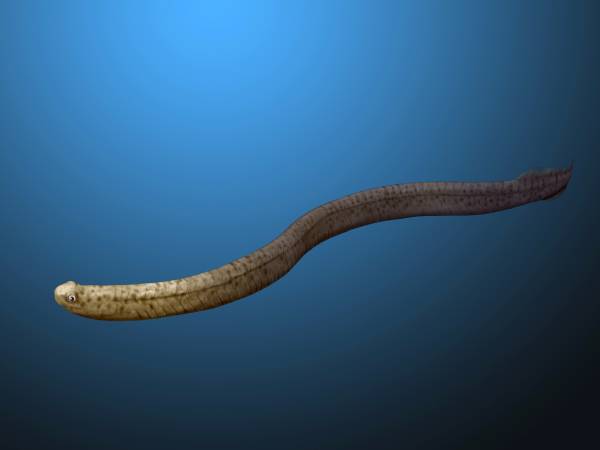

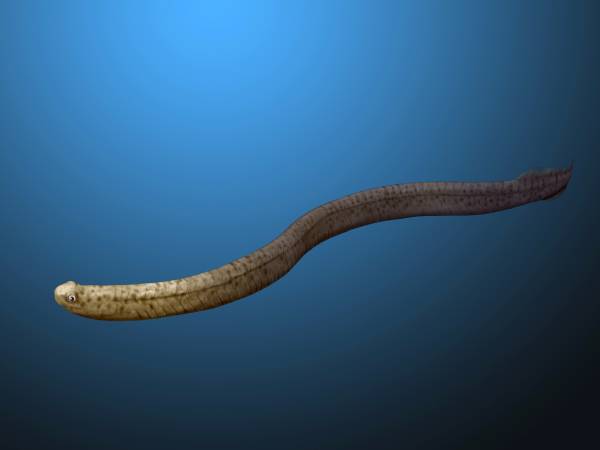

プロミッサム・プルクルムは、コノドント動物の中で最大級の「巨大コノドント」として知られる原始的な無顎脊椎動物です。1994年に南アフリカで発見された化石は、目・筋肉・肝臓といった軟組織まで保存状態が極めて良く、この謎多き生物の全体像を初めて明らかにしました。

海外では「Giant Conodont」や単に「Promissum」と呼ばれています。喉の奥に19要素のコノドント器官を備え、軟体動物などを捕らえるコノドントとしては大型の肉食動物でした。

体長40cmという巨体ながら瞬発力は低く、巡航速度でゆったりと泳ぐのが得意だったと考えられています。また、コノドント器官の数は17~19要素とする研究もあり、今なお進化や生態の詳細が研究されています。

オストラコデルミ類:甲冑に包まれた無顎魚

オストラコデルミ類はオルドビス紀からデボン紀(約4億8540万年前から3億5890万年前)に繁栄した「甲冑魚」です。このグループは硬い外骨格で身を固め、捕食者から身を守りました。

他にも、ケファラスピス類やヘテロストラカン類など、ヨーロッパやウクライナで多くの種が発見されています。顎を持たない小さな口で海底の有機物を吸い込む生活を送り、四肢を持つことなく独自の進化を遂げました。

ラルノヴァスピス科 Larnovaspididae ラルノヴァスピス・ステンシオエイ Larnovaspis stensioei

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Larnovaspis stensioei

- 和名: ラルノヴァスピス・ステンシオエイ(学名読み)

- 学名: Larnovaspis stensioei (旧名:Pteraspis stensioei)

- 分類: 無顎上綱 ヘテロストラカン類 プテラスピス目 ラルノヴァスピス科

- 時代: 古生代デボン紀前期(約4億1500万~4億1000万年前)

- 全長: 20cm未満

- 化石産出地: 主にイギリス(ウェルシュ・ボーダーズ)、類縁種はウクライナからも報告

- 保護状況: 絶滅(Extinct)

ラルノヴァスピス・ステンシオエイは、デボン紀前期の浅い海に生きていた、全長20cm未満の小型の古代魚です。魚雷のような流線型の甲冑で頭部が覆われ、前方に尖った吻(ふん)を持つのが特徴的な、アゴのない魚(無顎類)でした。

アゴがないため、海底に積もった有機物や水中のプランクトンなどを吸い込んで食べていたと考えられています。頭部を覆う硬い甲冑や背側の盾板(背板)が天敵からの防御の役割を果たし、胸ビレなどを持たない代わりに強力な尾ビレで推進力を得ていました。

もとはプテラスピス属でしたが、1984年に古生物学者アンリ・ブリエックらにより、新しい属として再分類された経緯があります。足のない脊椎動物が、いかに巧みに太古の海を生き抜いたかを示す、貴重な存在です。

化石に刻まれた太古の「足なし」脊椎動物の多様性は、後に足を持つ者たちが築く豊かな世界の礎となったのです。

化石や古代生物が好きな人には、こちらもおすすめ👇️

「もともと足がない」脊椎動物たち(現生編)

出典:iNaturalist – ハナヒゲウツボ Rhinomuraena quaesita

化石の記録が語る、太古の「足なし」のパイオニアたち。彼らが築いた、足を持たないという生き方の礎は絶えることなく受け継がれ、現代の海や川でも息づいています。

私たちの足元、そして遥か深海で、約5億年前の祖先の姿を今に伝える生き物たちが、静かに、しかし逞しく暮らしているのです。

ここでは、そんな「もともと足がない」という進化の道を歩み続ける、現生の足なしの脊椎動物たちを追ってみましょう。

円口類:5億年を生き抜いた「生きた化石」

現生脊椎動物の中で最も原始的なのが「円口類(えんこうるい)」です。顎を持たず、基本的な体の設計図をほとんど変えずに約5億年間を生き延びてきたため、「生きた化石」と呼ばれます。

現代まで生き残ったのは、ヌタウナギとヤツメウナギの2系統のみです。

ヌタウナギ:粘液で敵を撃退する深海の掃除屋

深海にすむヌタウナギは、背骨の原型しか持たず、眼が皮膚に埋もれるなど、極めて原始的な姿をしています。

彼らの最大の武器は「粘液」。危険を察知すると体側の腺から大量の粘液を分泌し、海水と混ざるとゼリー状に変化して捕食者のエラを詰まらせます。このため、サメでさえヌタウナギを容易には捕食できません。

また、死んだ魚や動物を食べて海底を掃除する役割も担い、「深海の掃除屋」として生態系に欠かせない存在となっています。

ヌタウナギ科 Myxinidae ムツアナヌタウナギ(仮) Eptatretus hexatrema

和名:ムツアナヌタウナギ(仮)

学名:Eptatretus hexatrema

分類:無顎上綱 円口綱 ヌタウナギ目 ヌタウナギ科 ヌタウナギ属

分布:南大西洋・南西インド洋(ナミビアのウォルビス湾~南アフリカのダーバン)

保護状況:軽度懸念(LC)

このヌタウナギには標準和名が定まっていないため、ここでは英名の「Sixgill hagfish」を直訳して「ムツアナ(六穴)ヌタウナギ」(仮)としておきます。

ムツアナヌタウナギ(仮)は、その名の通り6対の鰓孔(えらこう)をもつ大型種で、最大全長は約80cmに達します。南アフリカ周辺の比較的浅い泥底に穴を掘って暮らし、死んだ魚や弱った魚を食べることで「海のお掃除やさん」として生態系を支えています。

危険を感じると体の側面から大量の粘液を出し、捕食者の鰓を詰まらせて逃げるユニークな防御法を持ちます。英語では 「Sixgill hagfish」と呼ばれるほか、現地で 「Snotslang」(鼻水ヘビの意)とも呼ばれています。漁業対象にはならないものの、太古から続く円口類の姿を今に伝える貴重な生き物です。

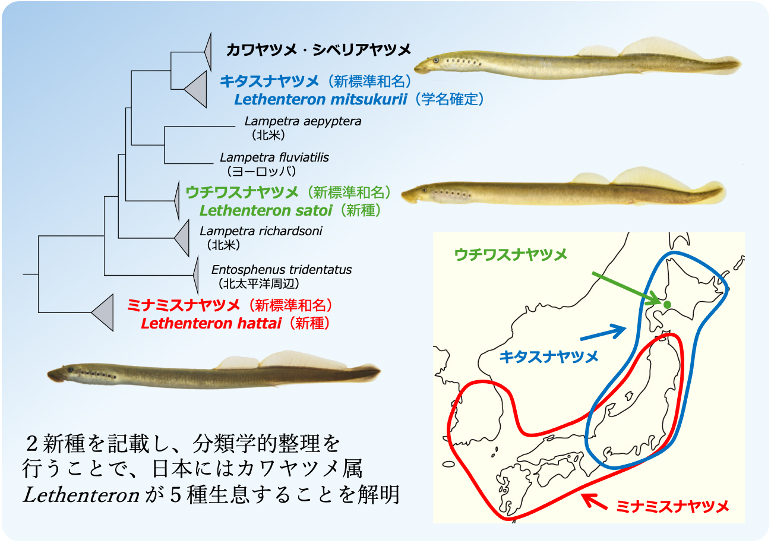

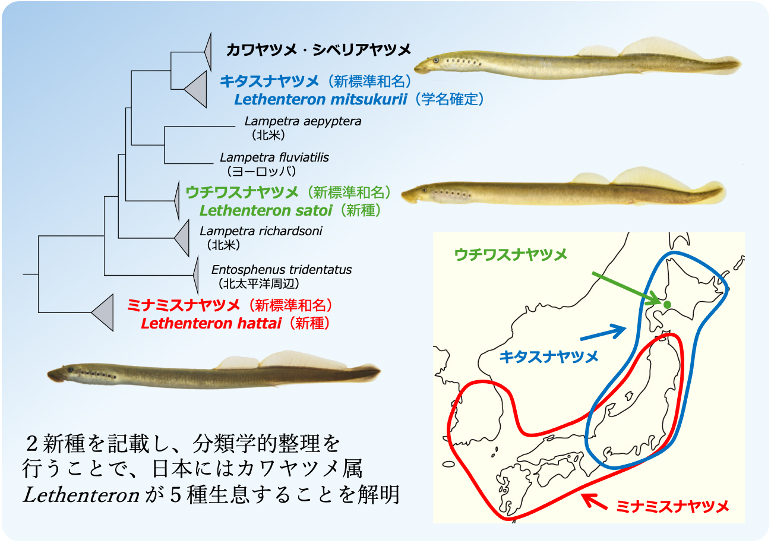

ヤツメウナギ:寄生もする不思議な一生

ヤツメウナギは体の両側に7対の鰓孔(えらこう)を持ち、そこから「八つの目」という名前がつきました。顎の代わりに吸盤状の口を持ち、魚に吸いついて体液を吸う寄生性の種もいます。

7対(14)なのに「八つ目」…

ヤツメウナギ科 Petromyzontidae カワヤツメ Lethenteron japonicum

出典:Minden pictures ‐ Arctic Lamprey (Lethenteron japonicum)

- 和名:カワヤツメ

- 学名:Lethenteron japonicum

- 分類:無顎上綱 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 カワヤツメ属

- 分布:日本(茨城県・島根県以北の本州、北海道)、朝鮮半島、ロシア極東、中国東北部など北西太平洋地域

- 保護状況:絶滅危惧II類(VU, 環境省レッドリスト 2020)

カワヤツメは「Japanese lamprey」や「Arctic lamprey」と呼ばれる降河回遊性※の円口類です。川でふ化した幼生(アンモシーテス)は3〜4年間、川底の泥に潜って有機物を濾し取りながら育ちます。

降河回遊性🌊🏞️🔁

降河回遊性とは、主に魚類の川で成長し、産卵のときだけ海へ下っていくタイプの回遊のことです。代表はウナギ類やモクズガニなどで、ふだんは川や湖・汽水域で長い時間を過ごし、成熟すると遠く離れた外洋の産卵場まで何千キロも移動します。

川では天敵が比較的少なく安定した成長ができ、海では広い産卵場と海流を利用して卵や仔魚を遠くまで運べるという利点があります。一方で、ダムや堰などで川と海の行き来が妨げられると、一生のサイクルが断ち切られやすく、個体数の減少や絶滅リスクが高くなるという大きな弱点もあります。

また、海と川を往復することで、体や排泄物を通じて「海の栄養」を川へ運び、川の生態系の物質循環や生物多様性にも重要な役割を果たしています。

出典:環境省 ‐ ニホンウナギの生息地保全の考え方(2017年3月)

一方で、サケのように海で成長し川で産卵する遡河回遊(そかかいゆう)は、海の生産性が高い高緯度地域に多いという、逆の傾向が見られます。

参考・引用

京都大学理学研究科 ‐ 海と川を行き来する魚は「海らしさ」を失いながらも海由来の物質を運ぶ(2025年5月30日)

変態すると海へ下り、2〜3年間は魚に吸いついて血や体液を吸う寄生生活を送り、全長50cm近くに成長します。春になると川へ遡上し、砂れき底で一度だけ産卵を行い、その後はすべての個体が死亡します。

北海道の石狩川流域などでは古くから蒲焼きや燻製として食用にされてきましたが、河川改修や水温上昇により生息地が減少し、近年は個体数が大きく減っています。

出典:京都大学 ‐ 新種ウチワスナヤツメとミナミスナヤツメを報告―日本産カワヤツメ属は2新種を含む5種に―(2024年12月)

魚類:水中での大成功者たち

「もともと足がない」仲間の中で、最も多様に繁栄しているのが魚類です。魚類は世界中の水域に約3万種が知られ、四肢の代わりにヒレを発達させ、水中に完全適応した成功者といえるでしょう。

ここでは、その代表として、細長い体を持つ仲間たちを分類学にも配慮しつつ紹介します。

ウナギの仲間:川と海を旅する神秘の回遊魚

ウナギの仲間(ウナギ科)は、体をヘビのようにくねらせて泳ぐ「ウナギ型泳法」の達人です。多くは川で成長し、産卵のために数千キロも離れた海まで旅をする降河回遊(こうかかいゆう)という複雑な生活史を持ちます。

先ほどのヤツメウナギと同じ「降河回遊性」ですね!

ウナギ科 Anguillidae ニホンウナギ Anguilla japonica

出典:WIKIMEDIA COMMONS – ニホンウナギ(屋久島)

- 和名:ニホンウナギ

- 学名:Anguilla japonica

- 分類:条鰭類 ウナギ目 ウナギ科 ウナギ属

- 分布:東アジア(日本、中国、台湾、朝鮮半島)

- 保護状況:絶滅危惧ⅠB類(EN)

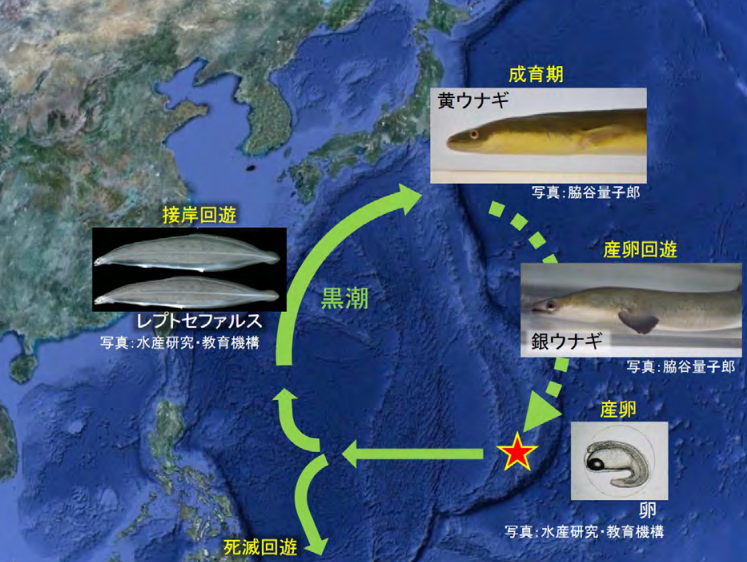

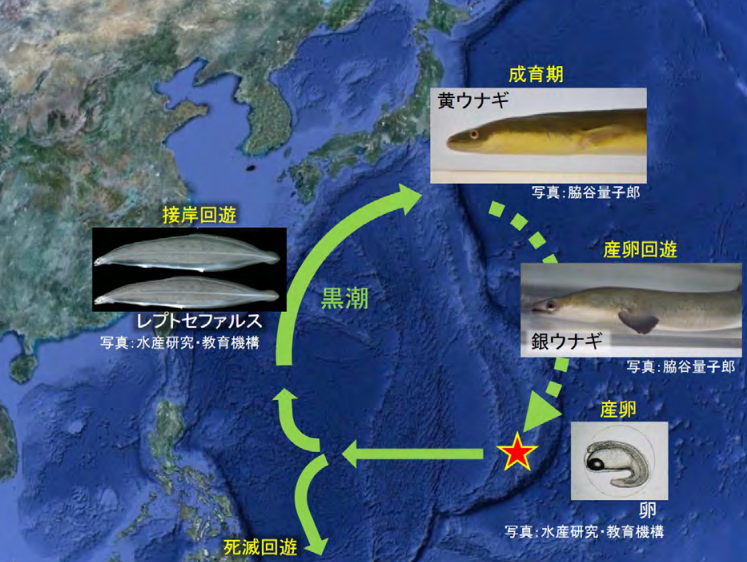

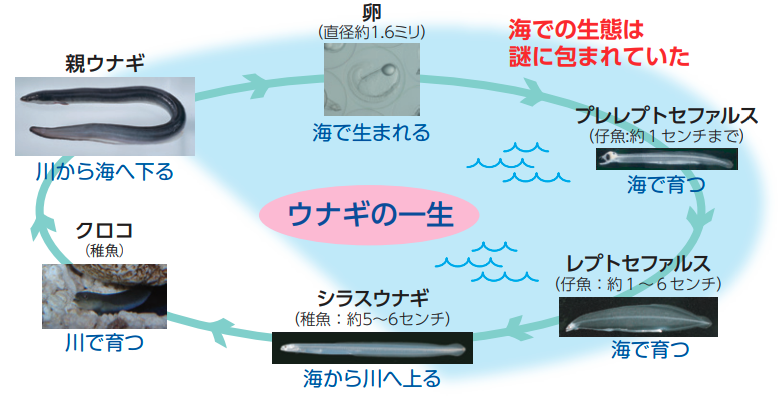

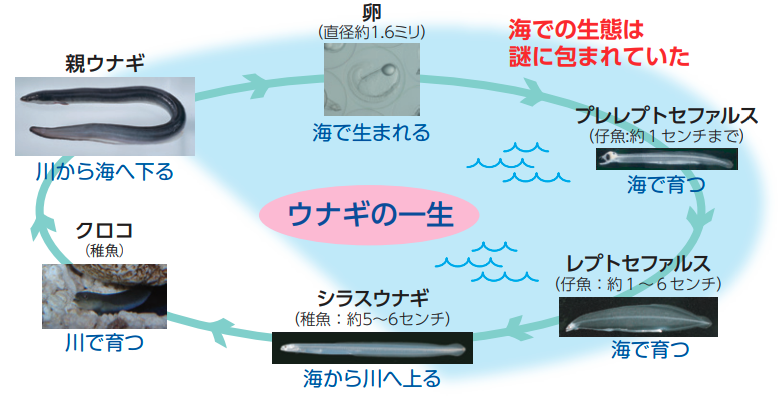

ニホンウナギは英語でも 「Japanese eel」と呼ばれ、世界でも最も謎の多い回遊魚の一つとされていました。しかし研究が進み、現在では以下のようなニホンウナギの生態がわかっています。

出典:国立研究開発法人 水産研究・開発機構 ‐ ウナギ研究の歩み(2017年3月)

- レプトセファルス(Leptocephalus)

マリアナ諸島西方の深海で卵が孵化し、仔魚はやがて葉のように平たい「レプトセファルス」へ成長します。透明な体で黒潮に乗り、およそ半年かけて日本近海へとたどり着きます。 - シラスウナギ(Glass eel)

台湾東方付近で変態を終えると、体が細長くなり、半透明の「シラスウナギ」になります。冬から春にかけて日本各地の河口に集まり、川を遡上し始めます。 - クロコ(Elver)

川をのぼるうちに体に色素が増え、黒っぽくなった時期を「クロコ」と呼びます。川底や砂の中で生活し、摂餌を始めます。 - 黄ウナギ(Yellow eel)

川や湖などの淡水域や汽水域で5〜10年以上を過ごし、成長する時期です。腹側が黄色く、夜に活発に活動して小魚やエビなどを食べ、大きく育ちます。 - 銀ウナギ/下りウナギ(Silver eel)

成熟すると体が銀色に変わり、目が大きく、胸鰭が発達します。消化器官が縮小し、餌を取らずに産卵の旅に備えます。秋から冬にかけて川を下り、黒潮に乗って南の海を目指します。 - 産卵後の親ウナギ

およそ半年後、マリアナ諸島西方の海で一生に一度の産卵を終え、その一生を静かに閉じると考えられています。

この複雑な降河回遊は、きわめて鋭い嗅覚と、地磁気を感じ取って方向をつかむ能力によって支えられていると考えられています。1970年代と比べて個体数は大幅に減少し、2013年に環境省、2014年にIUCNが絶滅危惧種に指定しました。

密漁や生息地の破壊、気候変動、乱獲が主な脅威とされます。近年は人工ふ化の研究や国際的な資源管理の枠組みづくりが進み、ワシントン条約(CITES)での取引規制の検討も行われています。

アナゴの仲間:海で暮らす隠れ家の名手

アナゴの仲間(アナゴ科)は、約200種が知られ、その多くが一生を海で過ごします。昼間は砂や泥の中に潜んで休息し、夜になると獲物を探して活動する夜行性のものが中心です。

その細長い体は、海底の巣穴や岩の隙間といった狭い空間に巧みに適応しています。

アナゴ科 Congridae マアナゴ Conger myriaster

出典:iNaturalist – マアナゴ Conger myriaster

- 和名:マアナゴ

- 学名:Conger myriaster((Brevoort, 1856)

- 分類:条鰭類 ウナギ目 アナゴ科 クロアナゴ属

- 分布:北海道以南から東シナ海、朝鮮半島、台湾

- 保護状況:軽度懸念(LC)

マアナゴは英語で「Whitespotted conger」と呼ばれ、側線孔に白点があり、尾まで一列に並ぶ様子が棒秤の目盛りに見えることから各地で「ハカリメ(秤目)」とも呼ばれています。浅い海の砂泥底に生息し、昼間は底質に潜って休み、夜になると泳ぎ出て獲物を探す夜行性の魚で、小魚、甲殻類、貝類、頭足類、多毛類など多様な小動物を捕食します。

最大全長100cmに達し、雄は約40cm、雌は約90cmほどに成長する性的二型※を示します。産卵は6~9月に沖ノ鳥島南方沖の九州パラオ海嶺付近で行われ、透明な葉形仔魚(レプトセファルス)は海流に乗って日本沿岸に到達し変態します。

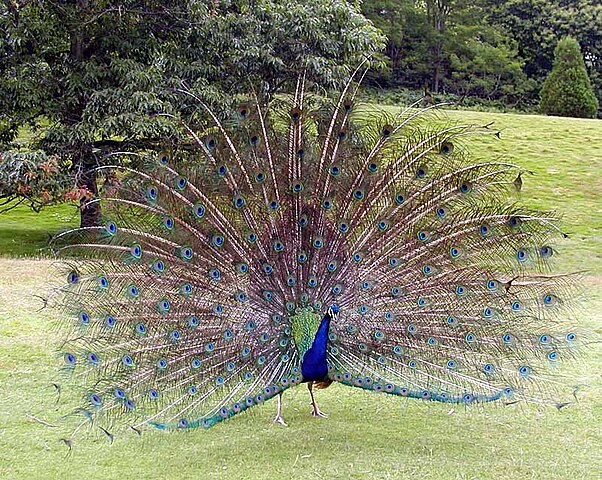

性的二型🦚

性的二型(せいてきにけい、英語: sexual dimorphism)とは、同じ種類なのにオスとメスの見た目や大きさが大きく異なる現象です。代表的な例として、クジャクやキジのオスは羽が鮮やかで大きく、メスは地味な色をしています。

また、カブトムシではオスにだけ立派な角があり、メスにはありません。この違いは、オスどうしがメスをめぐって競争する「性選択」や、オスやメスがそれぞれ特定の役割に特化することで進化したと考えられています。

オスが派手になると「相手に見つけてもらいやすい」「強さをアピールできる」というメリットがありますが、逆に「捕食者に目立ちやすくなる」などのデメリットもあります。一方で、猛禽類や深海魚などではメスのほうが大きくなる「逆転型」もあり、環境や生存戦略によって多様なパターンが見られます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Peacock.displaying.better

出典:WIKIMEDIA COMMONS – FemalePeacock 001

出典:中央水産研究所 ‐ マアナゴの仔魚(のれそれ)の沿岸域への回遊経路

ウナギ目の魚類に共通して血液にイクチオヘモトキシンという毒素が含まれており、加熱すれば無害化されるため、蒲焼きや寿司ネタとして親しまれています。

チンアナゴの仲間:砂から顔を出す水族館の人気者

水族館の人気者として知られるチンアナゴの仲間は、分類学的にはアナゴ科に属する魚です。しかし、アナゴ科の中でも特に独特な生態を持ち、海底の巣穴から体を出して群れで暮らします。

アナゴ科 Congridae チンアナゴ Heteroconger hassi

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Rörålar

- 和名:チンアナゴ

- 学名:Heteroconger hassi

- 分類:条鰭類 ウナギ目 アナゴ科 (チンアナゴ亜科)チンアナゴ属

- 分布:インド洋~西太平洋の熱帯域(日本では高知県以南、小笠原諸島、琉球列島)

- 保護状況:軽度懸念(LC)

チンアナゴは英語で「Spotted garden eel」と呼ばれ、この名前は砂地から顔を出している様子が庭の植物のように見えることから名付けられました。和名の「チンアナゴ」は日本犬の狆(チン)に似た顔つきが由来です。

日本犬の狆(チン)はこちら👇️

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Japanese Chin portrait

全長は30-40cmに達しますが、通常は20cm程度しか砂から出ていません。水深10-50mのサンゴ礁周辺の砂地に数匹から数百匹の群れ(コロニー)を作って生息し、体から分泌する粘液で巣穴を固めて住処とします。

思ったより長い!!

潮流に乗ってくる動物プランクトンを捕食するため、群れ全体が同じ方向を向いて体をくねらせる独特の摂餌行動を示します。他のアナゴ類と異なり昼行性で、夜は巣穴で休息し、警戒心が強く外敵が近づくと素早く砂中に隠れます。

水族館では表情豊かな行動が人気で、縄張り争いでは口を大きく開けて威嚇する姿も観察できます。

その他のユニークな「足なし」魚類

細長い体型は、ウナギやアナゴ以外にも様々な魚類で見られる、水中での有効な生存戦略です。捕食者から逃れるためのスピードを追求したり、海底という特殊な環境に特化したりと、その理由は多岐にわたります。

「タチウオ」の刀のような体や、「ヨウジウオ」(Syngnathus schlegeli )の海藻に紛れる枝のような姿も、それぞれが「足がない」という条件から生まれた、多様な適応の証なのです。

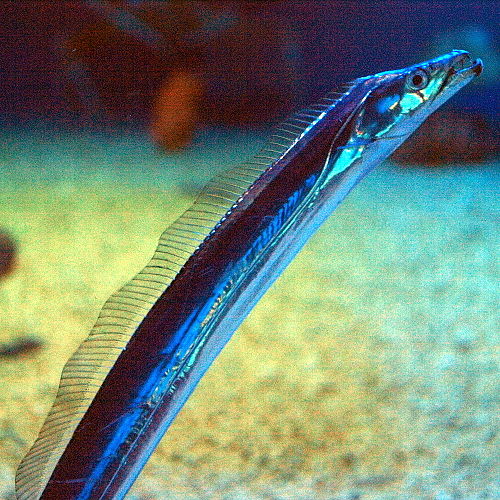

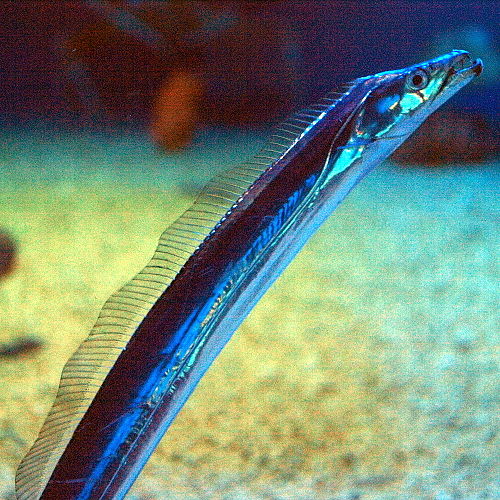

タチウオ科 Trichiuridae タチウオ Trichiurus lepturus

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Trichiurus lepturus by OpenCage

- 和名:タチウオ

- 学名:Trichiurus lepturus

- 分類:条鰭類 スズキ目 サバ亜目 タチウオ科 タチウオ属

- 分布:西部太平洋、インド洋の温帯・熱帯域

- 保護状況:軽度懸念 (LC)

タチウオは、その名の通り「太刀」のような銀色に輝く、平たく細長い体を持つ魚です。海外では、湾曲した刀剣に由来する「Cutlassfish」とも呼ばれます。ウロコがなく、グアニンという色素の層が、あの美しい金属光沢を生み出しています。

最大の特徴は、日中に頭を上にして立ち泳ぎをしながら、獲物を見つけると素早く襲いかかるユニークな習性です。腹ビレや尾ビレは退化しており、主に背ビレを巧みに波打たせて泳ぎます。

鋭い歯を持つどう猛なハンターで、夜になると浅い場所に移動して活発に小魚などを追いかけます。その美しい姿とは裏腹に、非常に獰猛な「足なし」のスペシャリストです。

ヨウジウオ科 Syngnathidae ヨウジウオ Syngnathus schlegeli

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Syngnathus schlegeli Nanami

- 和名:ヨウジウオ(楊枝魚)

- 学名:Syngnathus schlegeli

- 分類:条鰭類 トゲウオ目 ヨウジウオ科 ヨウジウオ属

- 分布:北海道~九州南部の日本各地沿岸、朝鮮半島、中国沿岸

- 保護状況:軽度懸念(LC)

ヨウジウオは、その名の通り「楊枝」のように細長い体を持つ、タツノオトシゴの仲間です。海外では「Pipefish」と呼ばれます。

アマモなどの海草が生い茂る穏やかな浅い海に暮らし、海草に擬態して敵の目をごまかすのが得意です。

最大の特徴は、オスが出産するというユニークな繁殖方法にあります。メスはオスの下腹部にある育児嚢(いくじのう)という袋に卵を産み付け、オスは稚魚が生まれるまでの約2~4週間、大切に卵を守り育てます。

①メスがオスの育児嚢に産卵

②オスが育児嚢の中で稚魚を育成

③稚魚が育児嚢から外の世界へ

…ということですね!

泳ぎはあまり得意ではなく、普段は海草に体を絡ませていますが、細長い口先で動物プランクトンなどをスポイトのように吸い込んで食事をします。

成功戦略と「収斂進化」への伏線

ヌタウナギの粘液バリア、ヤツメウナギの寄生戦略、ウナギの大回遊…これらはすべて、足がないからこそ発達した独特の生存術です。彼らにとって「四肢を持たないこと」は、環境への徹底的な適応の証なのです。

この章では、「もともと足がない」という進化の設計図を受け継いだ仲間たちを見てきました。円口類や魚類は、5億年にわたり水中生活に特化し続け、その戦略は今なお通用しています。

魚類の世界に興味を持った人には、こちらもおすすめ👇️

「足を失った」脊椎動物たち:環境への適応戦略

出典:iNaturalist – バルカンヘビガタトカゲ Pseudopus apodus

「もともと足がない」生き物がいる一方、かつて四肢を獲得した脊椎動物のなかにも、特殊環境への適応のため四肢を捨てる道を選んだ仲間がいます。地中への潜没、狭隙への侵入、水中の流線形…それぞれが足を失うことで新たな生存戦略を獲得しました。

ここでは、一度四肢を得た後に、「足なし」となった生き物を見ていきましょう!

ヘビ類:地中&狭隙適応の象徴

「足を失った」脊椎動物の中で、最も象徴的で繁栄しているのがヘビの仲間です。

ヘビの祖先は、約1億年前の白亜紀に生きていた、トカゲに近い爬虫類でした。ナジャシュ (Najash )のような初期のヘビの化石には、まだ小さな後肢が残っており、彼らが地中や水辺で暮らし始める中で、徐々に足を失っていったことを物語っています。

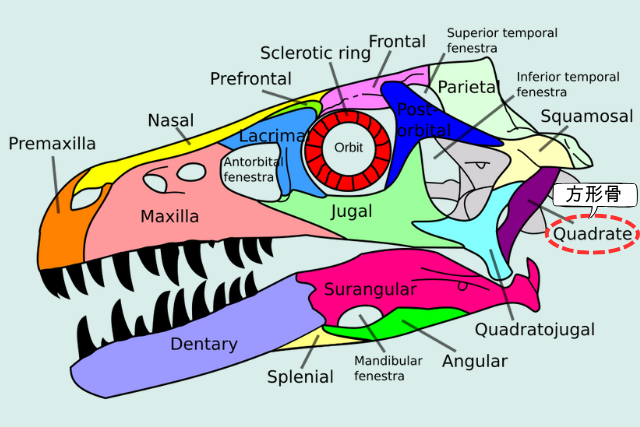

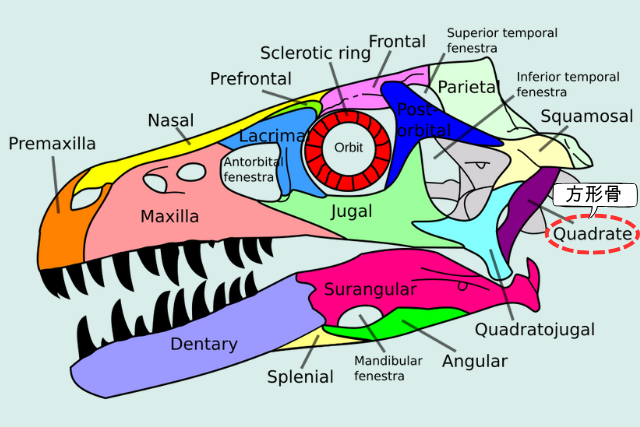

出典:WIKIMEDIA COMONS – Ophiophagus hannah skull

足を失った代わりに、ヘビは驚くべき能力をいくつも手に入れました。全身をしなやかに波打たせて巧みに移動する能力や、方形骨(ほうけいこつ)※などを巧みに使って下アゴを大きく広げ、自分より大きな獲物も丸呑みにする能力はその代表です。

方形骨🦴

方形骨(ほうけいこつ)とは、哺乳類以外のほとんどの脊椎動物(両生類、爬虫類、鳥類、初期の単弓類など)が持つ、下アゴと頭骨をつなぐ関節の骨です。この骨は、上顎と下顎をつなぐ「ちょうつがい」の役割を果たします。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Dromaeosaurus skull en

ヘビでは方形骨が長く細く発達し、大きく口を開けて自分の頭より大きな獲物を丸呑みできるようになりました。一方、鳥類やトカゲでは方形骨は聴覚にも関わり、音の振動を内耳に伝える役割も担っています。また、哺乳類の進化過程では方形骨は顎から離れて中耳の「砧骨(きぬたぼね)」に変化し、聴覚専門の骨になりました。

方形骨の利点は顎の可動域拡大と聴覚機能の両立ですが、哺乳類のように顎の力強さを重視する場合は、より単純で頑丈な顎関節構造の方が有利になります。このように方形骨は、動物の食性や生活様式に応じて多様な進化を遂げた「多機能骨」の代表例といえます。

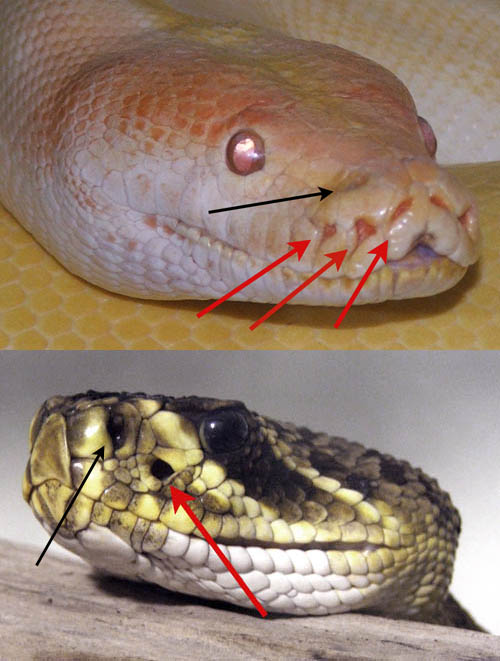

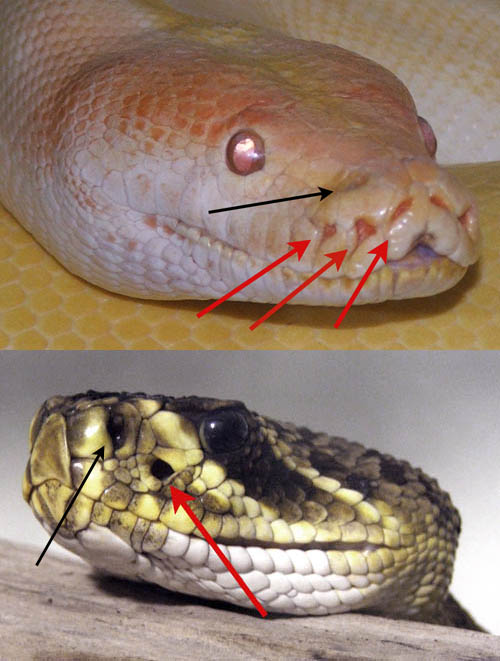

ニシキヘビの仲間などに見られる蹴爪(けづめ)は、かつての後ろ足が痕跡として残ったもので、彼らが四肢を持つ祖先から進化したことの動かぬ証拠となっています。

「蹴爪」はこんな感じです👇️

出典:ハブ博物公園! ‐ 水玉模様のヘビ(2018年6月)

ニシキヘビ科 Pythonidae ビルマニシキヘビ Python bivittatus

出典:iNaturalist – ビルマニシキヘビ Python bivittatus

- 和名:ビルマニシキヘビ

- 学名:Python bivittatus

- 分類:有鱗目 ニシキヘビ科 ニシキヘビ属

- 分布:インド東部~東南アジア(ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、中国南部等)

- 保護状況:危急種(VU)

ビルマニシキヘビは、全長5メートルを超えることもある世界最大級のヘビで、海外では「Burmese python」と呼ばれています。かつてはインドニシキヘビの亜種とされていましたが、2009年に独立した種として認められました。

英名の「Burmese python」も「ビルマ(現在のミャンマー)原産のニシキヘビ」という意味です。

獲物には毒でなく、太い体で巻き付いて締め上げる「コンストリクター」です。視力は弱いものの、舌で匂いを集め、口の周りにあるピット器官※で獲物の体温を感知して暗闇でも狩りができます。

ビルマニシキヘビにも、総排泄腔の両側には、蹴爪(けづめ)と呼ばれる後肢が退化した痕跡が残っており、かつての祖先が足で歩いていたことを示しています。また、メスは産卵後、自分の体を震わせて体温を上げ、卵を温めて守るという、非常に手厚い子育てをすることでも知られています。

ピット器官🔥🌡️

ピット器官(pit organ) とは、マムシ亜科・ニシキヘビ科・ボア科のヘビが持つ「赤外線センサー」のような特殊な器官です。マムシ亜科では目と鼻の間に1対(頬窩)、ニシキヘビ科・ボア科では唇の周りに複数個(口唇窩)が存在し、0.003℃という極めて微細な温度差も感知できます。

出典: WIKIMEDIA COMMONS – The Pit Organs of Two Different Snakes

この器官により、完全な暗闇でも温血動物の体温を「見る」ことができ、特にニシダイヤガラガラヘビでは目を完全に覆われても獲物を捕食できるほど優れています。利点は夜間や視界不良時でも確実に獲物を発見できることですが、この器官に頼るあまり視覚が発達しなかったという側面もあります。

興味深いことに、ボア科とニシキヘビ科は共通祖先からではなく、それぞれ独立してピット器官を進化させた「収斂進化」の好例で、この仕組みを応用した人工赤外線センサーも開発されています。現在では獲物探知だけでなく、体温調節や捕食者の探知にも使われる多機能センサーであることが判明しています。

無足トカゲ類:地中生活の異なる解答

ヘビの仲間が「足を失った」爬虫類の代表格ですが、彼らとは全く異なる進化の道をたどり、独立して四肢を失った独特なグループも存在します。

その一つがアシナシトカゲの仲間です。彼らはヘビとは異なり、まぶたで目を閉じたり、外耳(耳の穴)の痕跡があったりと、トカゲ由来の特徴を今も保持しています。代表的な一種であるヨーロッパアシナシトカゲは、時には1メートルを超えるほどの大きさに成長し、非常に長生きすることも報告されています。

一方、地中での生活に高度に適応した結果、驚くべき姿に進化したのがミミズトカゲの仲間です。ミミズそっくりの筒状の体つきをしており、トンネルの中で方向転換することなく、前にも後ろにも自在に進むことができます。

その特殊な進化の歴史は、Cryptolacerta hassiaca(クリプトラケルタ・ハッシアカ)※のような化石によっても裏付けられています。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Cryptolacerta(Paleo Miguel)

※2011年に『Nature』誌で発表されたこの化石は、ミミズトカゲの祖先が「カナヘビ」に近いトカゲであったことを証明しました。クリプトラケルタは、まだ小さな4本の足を持っていましたが、頭蓋骨はすでに地中を掘り進むために頑丈に強化されていました。

これにより、「ミミズトカゲは、足を失ってから地中に入ったのではなく、地中で頭を使って穴を掘る生活に適応する過程で、邪魔になった足を失った」という進化の順序が裏付けられたのです。

アシナシトカゲ科 Anguidae ヒメアシナシトカゲ Anguis fragilis

出典:iNaturalist – ヒメアシナシトカゲ Anguis fragilis

- 和名:ヒメアシナシトカゲ(ヨーロッパアシナシトカゲ)

- 学名:Anguis fragilis

- 分類:有鱗目 トカゲ亜目 アシナシトカゲ科 ヒメアシナシトカゲ属

- 分布:ヨーロッパ全域(スカンジナビア半島から小アジア、北アフリカまで)

- 保護状況:軽度懸念(LC)

ヒメアシナシトカゲは英語でSlowworm(スローワーム)と呼ばれ、その名の通り動きが非常にゆっくりで、一見ヘビそっくりですがトカゲの一種です。体長は30-50cmで、四肢は完全に退化していますが、可動性のまぶた、外耳孔、平たく短い舌、尾の自切能力などトカゲとしての特徴を明確に保持しています。

出典:Wikipedia ‐ アシナシトカゲ科

食性は動物食でナメクジ、カタツムリ、ミミズを大量に捕食するため、農業害虫を駆除する有益動物として重宝されていますが、外見がヘビに似るため誤って駆除されることもあります。繁殖は卵胎生で、夏の終わりに6-12匹の子を産み、幼体の背面には1本の黒い正中線が特徴的に見られます。

寿命は極めて長く、50年以上の飼育記録があり、寒さに強いため北極圏近くまで分布する耐寒性の高いトカゲです。興味深いことに、学名の「fragilis」は「壊れやすい」を意味し、尾が非常に切れやすいことに由来しますが、再生能力もあります。

海洋哺乳類:水中で四肢を手放す

陸上の生活を選んだ哺乳類の中から、再び広大な海の世界へと還っていった者たちがいます。それは、約5000万年前に始まった、壮大な進化のドラマでした。

その代表格が、クジラやイルカの仲間です。パキケトゥスのような、オオカミに似た四足歩行の祖先は、水辺での生活を経て、やがて完全に水中での暮らしに適応していきました。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Pakicetus BW

泳ぎの邪魔になる後肢は体内に痕跡を残すのみとなり、前肢は舵取りのためのヒレへと姿を変えたのです。ごく稀に、先祖の形質が強く現れ、後ろ足の原型のような突起を持って生まれてくる個体が報告されており、進化の軌跡を解く貴重な手がかりとされています。

また、クジラの仲間とは全く異なる系統でありながら、同じように海へと還り、足を失う選択をしたのが海牛類(ジュゴンやマナティー)です。これらの仲間も後肢を完全に失い、前肢はオールのようなヒレに変化しました。

穏やかな性質で、海草を食べるための特殊な臼歯を発達させ、浅い海で独自の繁栄を遂げています。

マイルカ科 Delphinidae ハンドウイルカ Tursiops truncatus

出典:WIKIMEDIA COMONS – Tursiops truncatus 01-cropped

- 和名:ハンドウイルカ(バンドウイルカ)

- 学名:Tursiops truncatus

- 分類:哺乳綱 鯨偶蹄目 マイルカ科 ハンドウイルカ属

- 分布:世界中の温帯から熱帯の沿岸および沖合

- 保護状況:軽度懸念(LC)

水族館でおなじみのハンドウイルカは、最も知能が高い動物の一種です。英語では瓶(ボトル)のような口先から「Bottlenose dolphin」と呼ばれています。

その脳は人間より大きく、シワも非常に多いことが知られており、鏡に映った自分を認識したり、世代間で道具の使い方を教え合うなど、高度な思考力を持っています。特に知られているのが、オーストラリアのシャーク湾でみられる「スポンジング」という行動です。

これは海底で餌を探す際に、口先に海綿(スポンジ)を付けてケガを防ぐというもので、母親から子へと受け継がれる「文化」の一例とされています。狩りの方法も多彩で、超音波を使った反響定位(エコーロケーション)※で獲物を見つけるだけでなく、仲間と協力して魚の群れを囲い込んだり、尾びれで泥を巻き上げて壁を作ったりと、非常に工夫を凝らした技術を使います。

コミュニケーション能力も極めて高く、一頭一頭が「シグネチャーホイッスル」と呼ばれる名前のような固有の鳴き声を使い、お互いを識別しています。普段は数頭から十数頭の群れでいますが、時には1,000頭を超える大集団を形成することもあり、複雑な社会を築いて暮らしています。

反響定位(エコーロケーション)🔊🎯

反響定位(エコーロケーション) は、コウモリ類とイルカ類が最も有名ですが、実は1,000種以上の動物が利用している優れた感覚能力です。

コウモリは20-200kHzの超音波を発し、髪の毛ほどの細い糸まで感知でき、種類によって獲物探索時は遠方検出に適したCF音(周波数一定音)、捕獲時は高精度なFM音(周波数変調音)を使い分けます。

また、イルカは「メロン体」から超音波を発し下顎骨で受信、魚と金属片を聞き分けるほど高精度で、群れでのコミュニケーションにも利用しています。

出典:Wikipedia ‐ 反響定位

その他にも、

- マッコウクジラ (Physeter macrocephalus):深海で巨大な頭部から強力なクリック音を発し、イカなどの獲物を探します。

- トガリネズミ (Sorex spp.):甲高い可聴域クリックを使い、地面の障害物や隠れた昆虫を感知します。

- ホソトゲヤマネ (Typhlomys spp.):喉や体側で可聴域のクリック音を発し、その反響で暗闇の中を移動し昆虫を狩ります。

- キンモグラ (Chrysochloridae):地面の振動の反響を利用して周囲を探り、音波に限らない感覚で地中情報を得ます。

- テンレック (Tenrecidaeの一部):マダガスカルで舌を鳴らす可聴音を使い、落ち葉下の獲物を探します。

- アナツバメ (Aerodramus spp.):洞窟内で人間可聴音の「カチカチ」を発し、暗闇の障害物を回避します。

- アブラヨタカ (Steatornis caripensis):南米北部の洞窟で短いクリック音の反響を使い、安全に飛行します。

なども反響定位を行います。

この能力の最大のメリットは、視界が利かない環境(暗闇、濁った水中、地中)でも正確な空間把握と狩猟が可能なことですが、デメリットとして音を発するため捕食者に位置を知られるリスクがあり、また音波が届かない遠距離での探知は困難です。興味深いことに、視覚障害者の中にも舌打ちや杖音の反響で空間を把握する「ヒューマンエコーロケーション」を習得する人がおり、コウモリの研究成果が人間の可能性拡張にも応用されています。

出典:iNaturalist – アブラヨタカ Steatornis caripensis

National Geographic ‐ ほぼ盲目のげっ歯類、闇夜で音を発して周囲を「見る」 ホソオトゲヤマネ属4種すべてが「反響定位」、げっ歯類で初確認(2021年6月)

ジュゴン科 Dugongidae ジュゴン Dugong dugon

出典:iNaturalist – ジュゴン Dugong dugon

- 和名:ジュゴン

- 学名:Dugong dugon

- 分類:鯨偶蹄目 ジュゴン科 ジュゴン属

- 分布:インド洋・西太平洋の熱帯・亜熱帯沿岸域(日本は分布北限)

- 保護状況:危急種(VU)

ジュゴンという名はマレー語の「海の女性」に由来し、海外でも「Dugong」と呼ばれています。穏やかな性質の草食哺乳類です。

現生のジュゴン科の仲間はこの「一科一属一種」しか存在しない、進化の歴史の中でも非常に特別な生き物です。

ジュゴンは、クジラの仲間とは異なる系統ながら、同じように海での生活に適応し、後肢を完全に失いました。前肢はオールのようなヒレに、尾はイルカに似た三日月形に変化しており、この尾の形がマナティー(うちわのような丸い尾)との大きな違いです。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Dugong dugon

出典:iNaturalist – ニシインドマナティー Trichechus manatus

骨格にも違いがあり、ジュゴンの胸びれは完全なヒレ状ですが、マナティーの胸びれにはかぎ状の小さな爪の痕跡が残ります。

主な食べ物はアマモなどの海草で、浅い穏やかな海(藻場)で暮らします。繁殖力が非常に低く、一度数が減ると回復が難しいという特徴を持っています。

日本国内でも、沖縄周辺が分布の北限にあたり、絶滅の危機に瀕していますが、2024年には環境DNA調査によって沖縄本島周辺での生存が科学的に確認され、保護への期待が寄せられています。

両生類:地下世界の未踏領域

両生類にも、他の仲間とは全く異なる進化の道を歩み、その生涯のほとんどを地中で過ごすことを選んだ不思議な生き物がいます。それが、アシナシイモリの仲間です。

アシナシイモリの起源は古く、石炭紀からペルム紀(約3億7000万~2億7000万年前)にまで遡ると考えられています。しかし、化石の発見が極めて少なく、その進化の歴史は長らく謎に包まれていました。

近年、エオカエキリア (Eocaecilia )のように、まだ小さな四肢が残っている化石が発見されたことで、彼らがかつて足を持っていた両生類から進化したことが確実となりました。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Eocaecilia BW

アシナシイモリの仲間には、光の届かない地下の世界に適応するため、手足だけでなく眼の機能さえも捨て去ったものもいます。硬い頭蓋骨で土を掘り進み、ミミズのような体で巧みに地中を移動します。

さらに驚くべきことに、一部の種では、母親が自らの皮膚を栄養豊富なミルクのように子供に食べさせて育てるという、他に類を見ない子育ても知られています。

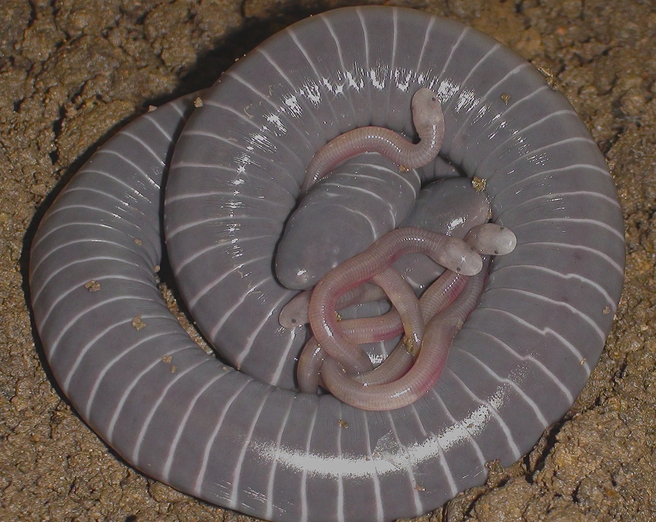

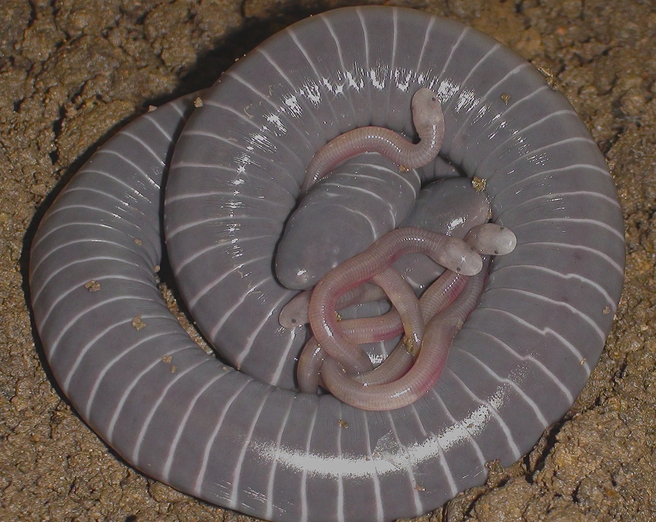

アシナシイモリ科 Siphonopidae シフォノプス・アヌラトゥス Siphonops annulatus

出典:University of California ‐ Siphonops annulatus; Ringed Caecilian

- 和名: シフォノプス・アヌラトゥス(標準的な和名なし)

- 学名: Siphonops annulatus

- 分類: 両生類 アシナシイモリ目 アシナシイモリ科 シフォノプス属

- 分布: 南米(アンデス山脈東側の熱帯域)- ブラジル、アルゼンチン、ボリビア、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ベネズエラ、ガイアナ、フランス領ギアナ、スリナム

- 保護状況: 軽度懸念(LC)

シフォノプス・アヌラトゥス(仮)は、英語では 「Ringed Caecilian」と呼ばれ、青黒い体に白い帯のような模様が入る、美しい地中の生き物です。体長はふつう30〜45cm、最大で70cmを超える個体も知られています。

頭骨が硬く、スコップのように土を掘りながら進みます。暗い地中では目がほとんど見えないため、鼻の間にある「触手」で空気中のにおいや振動を感じ取り、世界を「嗅いで」認識します。

雨季の始まり(11〜12月)に産卵し、母親は孵化した幼体に皮膚を与えて育てるという、驚くべき子育てを行います。この時期の母親の皮膚は栄養豊富な層へと変化し、子どもたちはスプーンのような歯でその皮膚を食べて成長します。

この「皮膚授乳(dermatophagy)」は約1億年前から続くとされる古い繁殖様式で、両生類の中でも極めて珍しいものです。さらに、体の前後には分泌腺があり、頭部の粘液は掘削を助け、尾部の毒性分泌物は捕食者から身を守ると考えられています。

両生類の世界に興味を持った人には、こちらもおすすめ👇️

足なしの脊椎動物に見る「収斂進化」が生んだ驚きの類似点

出典:iNaturalist – Epicrates cenchria

同じ環境という舞台に立った生き物たちが、まったく異なる進化の系統でありながら、そっくりな体つきや能力を身につけることがあります。これは「収斂進化」※という現象で、足を持たない脊椎動物の世界では、特にその劇的な例を見ることができます。

収斂進化🦉🦇

収斂進化(しゅうれんしんか)とは、まったく異なる進化の道をたどった生き物が、似たような環境に適応するため、結果的に似たような姿や能力を獲得することです。たとえば、海のイルカ🐬(哺乳類)と魚のサメ🦈(魚類)は、遠い親戚ですが、水中を速く泳ぐために流線型の体とヒレを獲得しました。

空を飛ぶコウモリ🦇(哺乳類)と鳥🕊️(鳥類)も、同じように羽を広げて飛び立ちます。これは、限られた環境で生き残るために、最も効率の良い形や能力が、偶然にも「収束」した結果なのです。

出典:Wikipedia『収斂進化』

例えば、モグラ(哺乳類)とケラ(昆虫)は、どちらも土を掘って暮らす「地中生活者」です。そのため、モグラの前脚とケラの前脚は、土をかき出すために幅広く平たい形状になった点で収斂進化しています。

地中生活への完璧な適応:アシナシイモリ、ヘビ、アシナシトカゲ

地下世界は、脊椎動物に共通の進化的「難問」を突きつけました。その解答として、アシナシイモリ(両生類)、ヘビ(爬虫類)、アシナシトカゲ(爬虫類)は、それぞれ独立に「足を捨て、土を掘る生き方」を選びました。

これらはいずれも、以下のような共通した特徴を持ちます。

- 四肢を完全に失った

- 円筒形で細長い体

- 硬い頭骨で土を押し分け、穴を掘る

- 滑らかな皮膚や鱗で摩擦を減らし、体をくねらせて前進する

実験では、よりヘビに似た体型ほど砂中を速く潜れることが確認されており、この形が地中移動に最適であることが実証されています。

さらに興味深いのは、多くのヘビとアシナシトカゲが「爪をつくる遺伝子」が機能を失っている点です。進化は、必要のない機能を思い切りよく捨てるのです。

一方で、前に紹介したアナコンダなどの後肢に残る小さな「蹴爪」は、かつて四肢を持っていた祖先の名残として、進化の記録を今に伝えています。

水中の流線型マスターたち:ヤツメウナギ、ヌタウナギ、ウナギ

水という高い抵抗をもつ環境では、まったく別の「似通い方」が見られます。ヤツメウナギ(円口類)、ヌタウナギ(円口類)、ウナギ(硬骨魚類)は、系統的には遠く離れていますが、いずれも細長い流線型の体と波打つような遊泳法を進化させました。

特にヤツメウナギとヌタウナギは、約5億年前に他の脊椎動物から枝分かれした非常に古い系統です。それでも、現代のウナギとほぼ同じ体型に落ち着いており、水中移動という同じ課題に対して、時代も血筋も超えて同じ答えを導き出したのです。

地下感覚の達人たち:アシナシイモリ、アシナシトカゲ、ヌタウナギ

地中や海底の暗闇では、「見る」よりも「感じる」ことが生存の要になります。アシナシイモリ、アシナシトカゲ、ヌタウナギなどは、暗く閉ざされた環境で視覚が役に立たず、「触れる」「嗅ぐ」感覚を研ぎ澄ますことで獲物や周囲を把握する進化の道を選んだのです。

- アシナシイモリ:頭側の触手で化学物質や振動を高感度に検出し、周囲を「嗅ぎ分ける」ように行動します。

- アシナシトカゲ:退化した視覚を補うために頭部や体表の感覚器を発達させ、地面の微細な動きを読み取って移動や捕食に役立てます。

- ヌタウナギ:視力が低い一方で触覚と嗅覚を鋭くし、泥中の有機物を探し当てます。

これらの無足の生き物たちは、暗闇という制約の下で感覚器を極限まで磨き上げ「感覚のエキスパート」と言えます。

毒という共通の護身術:毒ヘビとアシナシイモリ

意外な共通点もあります。外敵から身を守る手段として、毒を利用することです。

毒ヘビ(爬虫類)が神経毒や出血毒を発達させていることはよく知られていますが、実はアシナシイモリ(両生類)も体表から粘液状の毒性物質を分泌し、捕食者を遠ざけます。研究によれば、この「防御分泌物」の成分は系統ごとに異なるものの、毒を使うという戦略自体は複数回、独立に進化しています。

つまり、「足を失う」「毒を持つ」といった特徴は、ひとつの血筋の特権ではなく、環境に押し出された結果として何度も導き出された「自然の答え」なのです。

- 足を失うという一見不利な変化が、実は特殊な環境では最適解になる。

- 同じ問題には、異なる生き物が似た解答を示す。

これらは収斂進化の面白さです。彼らの姿は、「制約こそが進化を導く」という生命の創造性を物語っています。

足なし脊椎動物が教えてくれること

出典:iNaturalist – Siphonops annulatus

遥か太古の海で誕生した、足を持たない最初の脊椎動物たち。そして、一度は手に入れた足を捨て、再び足のない体を選んだ者たち。

この二つの異なる物語を通じて、私たちは生命の驚くべき多様性と、環境に適応していく力の偉大さに触れてきました。足がないことは決して「退化」ではなく、それぞれの生きる場所で選び取られた、最も合理的で洗練された「特化」した姿なのです。

この分野の研究は今も進んでおり、私たちの認識を新たにする発見が続いています。2024年の研究では、ヘビが祖先であるトカゲよりも速いペースで進化し、その体の形を多様化させてきた可能性が示されました。

また、2023年には中国で新種のアシナシイモリが発見されるなど、私たちがまだ知らない「足なし」の世界が、今この瞬間も研究者たちによって解き明かされています。これらの発見は、足を失うという変化が、生命の新たな可能性を切り拓く革新的な戦略であったことを、力強く裏付けているのです。

多様性のあふれる豊かな自然を、未来へ

足のない生き物たちは、生命の柔軟性と適応力の象徴です。このような生き物の存在は、私たち人間が持つ「決まった形をしているのが正常だ」という固定観念を揺さぶってくれます。

地中を掘り進むために足を捨てたアシナシトカゲ。母親の皮膚を食べて育つアシナシイモリ。彼らの生き方は、どれもが尊く、地球という惑星を彩る多様性そのものです。

足のない脊椎動物たちの物語は、変化を恐れず、環境に合わせてしなやかに生きることの強さと、自分とは違う存在を認め、共に生きる世界の豊かさを教えてくれます。

地球全体が多様性豊かな生命の輝く惑星で有り続けてほしいですね!

生き物についての知識を深め、広げることは、あなたの見える世界を豊かにします。さまざまな生き物の進化、生態を知り、あらゆる命がつながり、循環し、輝く未来を、共に目指していけたら、と心から願います。

個人的な趣味嗜好により解説量(熱量)に不均等があるかもしれません。個人のブログということでご了承いただけると幸いです…

「失う」ことでニッチに適応した植物はこちら👇️

【広告】この記事は「SWELL」というWordPressテーマで執筆しています。有料ですが買い切りなので、長く快適にブログを続けたい人にはおすすめですよ!👇️

参考・引用

そもそも「足」とは…?

academist – サカナのヒレが人間の指に進化した? – ゲノム編集から判明した意外な事実(2016年9月)

理化学研究所 ‐ 4億年前の謎の脊椎動物の正体解明-シンクロトロン放射光X線マイクロCTによる化石の精密観察-(2022年5月)

University of Chicago ‐ Tiktaalik roseae: The Fishapod

脊椎動物なのに足がない?!その謎を解く🗝️

理化学研究所 ‐ ヌタウナギの発生から脊椎動物の進化の一端が明らかに-ヌタウナギの下垂体、口、鼻の起源を解明-(2012年12月)

東北大学 ‐ ヌタウナギが明らかにする脊椎動物のゲノム進化 -脊椎動物進化の大イベント「全ゲノム重複」の時期を特定-(2024年1月)

東京大学 ‐ 脊椎動物の基本構造が5億年以上変わらなかった理由 遺伝子の使い回しによる進化的な多様化の制約(2018年4月)

Newsweek ‐ ヘビ? トカゲ? 進化の過程で四肢をなくし、再び取り戻した例外的な生物(2020年11月)

化石が語る太古の「足なし」たち 🦴

福島 佑一 ‐ 宮崎県より産出するコノドント化石の研究史(2023年3月)

「もともと足がない」脊椎動物たち(現生編)

ライフサイエンス統合データベースセンター – ヌタウナギの頭部の発生と脊椎動物の進化(2013年)

ライフサイエンス統合データベースセンター – 円口類から解き明かされる脳の領域化の進化的な起源(2016年)

Nature Digest – ヌタウナギが教えてくれる 脊椎動物の進化(2013年)

中央動物総合研究所 – 「生きた化石」たち(2022年6月)

理化学研究所 ー ヌタウナギに見る脊椎動物の進化(2013年1月)

農林水産省 ‐ ウナギをめぐる状況と対策について(2025年6月)

黒木 洋明 ‐ マアナゴ(Conger myriaster )葉形仔魚の沿岸域への回遊機構に関する研究(2007年12月)

「足を失った」脊椎動物たち:環境への適応戦略

National Geographic ‐ マナティーとジュゴンとの違いで、正しいのは?(2023年1月)

Wikipedia – Siphonops annulatus

Integrated Taxonomic Information System ‐ Anguidae

足なしの脊椎動物に見る「収斂進化」が生んだ驚きの類似点

Nature ‐ The ecological origins of snakes as revealed by skull evolution(2018年1月)

University of Queensland ‐ How an unlikely amphibian survived its judgment day(2023年7月)

足なし脊椎動物が教えてくれること

China Daily ‐ New species of caecilian discovered in SW China(2025年1月)

コメント