分類学とは、生物を共通の特徴や進化の関係に基づいて階層的に整理する学問です。見た目だけでなく、DNAや化石記録などの情報を組み合わせ、系統樹を作成して進化の歴史を明らかにします。

ミミズク先生

ミミズク先生太古の昔のことから、身近な自然観察、最先端の研究まで、世界の生き物を理解するための基盤となる知識体系なのです。

リンネからダーウィン、そして現代の科学にまで受け継がれたこの知恵について、探求してみましょう!

名前を知ると世界が変わる?分類が持つ本当の意味

道端に咲く小さな花、公園で見かける鳥、スーパーに並ぶ魚たち。私たちは毎日、数えきれないほどの生き物や物事に囲まれて暮らしています。

その一つひとつを、私たちは無意識のうちに「分類」しながら世界を認識しています。

スーパーで食材を探すとき、インターネットで情報を検索するとき、そのすべてに分類の仕組みが働いています。もし、この「分類する」という力がなかったら、私たちの世界は一体どうなってしまうのでしょうか…?

分類学と聞くと、少し専門的で、難しそうに聞こえるかもしれません。しかし、それは私たちの暮らしを豊かにし、時には命を守り、そして世界の成り立ちを教えてくれる、とても身近で重要な知恵なのです。

なぜ分類するのか?まずは、その意味を考えてみましょう。

暮らしを支え、混沌から秩序を生み出す力

現代社会は、しばしば「情報爆発」の時代に例えられます。インターネットとスマートフォンの普及により、誰もがいつでもどこでも情報を発信できるようになりました。

その結果、世界中で生み出される情報の量は、ほんの数年前と比べても何倍にも膨れ上がり、今もなお増え続けているのです。インターネット上には無数のウェブページが存在し、私たちの周りには常に膨大な情報が溢れています。

この情報の海で私たちが迷子にならずに済んでいるのは、まさに分類のおかげです。Googleなどの検索エンジンは、ウェブページを内容ごとに整理・分類し、私たちが必要とする情報へ瞬時に導いてくれます。

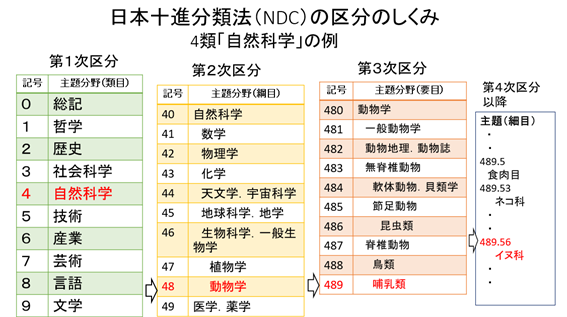

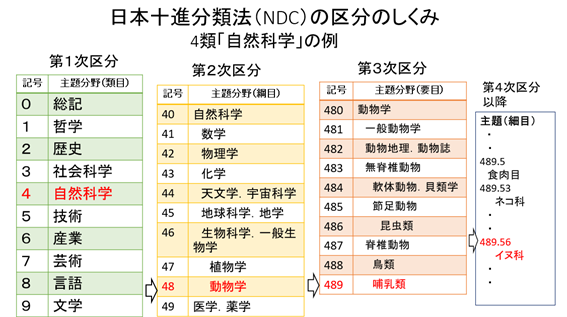

図書館を訪れれば、「日本十進分類法(NDC)」※という仕組みによって、何十万冊もの蔵書の中から、読みたい一冊をすぐに見つけ出すことが可能です。

日本十進分類法(NDC)🏷️

日本十進分類法(NDC)は、本や資料を「000番~900番」の大きなジャンルに分け、さらに細かく番号を振ることで、何百万冊もの蔵書を誰でも迷わず探せる仕組みです。例えば「300番」は社会科学、「520番」は天文学といった具合に、数字を見ただけで内容が一目で分かります。

出典:日本図書館協会 ‐ 日本十進分類法(NDC)(2025年7月)

誰でも「700番=芸術」など簡単に覚えられる一方、専門家は細分類された番号を使って精緻な分類や統計分析ができます。図書館員にとっては、資料の配置や貸出・返却の効率化、利用者へのレファレンス支援にも欠かせないツールです。

もっと詳しく分類が知りたい人はこちらから

もし分類がなければ、私たちの世界は途端に混沌としてしまうでしょう。スーパーで牛乳を1本探すのにも途方もない時間がかかり、欲しい情報にたどり着くことは不可能に近くなります。

分類は、この複雑な現代社会に「秩序」をもたらし、私たちの生活を成り立たせる基盤となっているのです。

命を守り、人々の協力の礎となる「共通言語」

実は分類は、私たちの健康、そして命そのものを直接守るという、きわめて重要な役割も担っています。

医療の現場では、病気の分類がすべての診断と治療の出発点となります。世界保健機関(WHO)が定める「国際疾病分類(ICD)」には、5万5千以上もの病気や健康に関する状態が体系的にまとめられています。

医師たちはこの世界共通の分類基準を基に、患者の症状から的確に病気を特定し、最適な治療法を選択するのです。

この「共通言語」としての力は、18世紀に「分類学の父」として知られるスウェーデンの博物学者、カール・フォン・リンネが確立した二名法(学名)※によって、世界中に広がりました。例えば、「毒キノコと食用キノコを見分ける」「薬になる植物と毒を持つ植物を区別する」といった知識は、学名という世界共通の言葉があるからこそ、国境を越えて正確に共有され、多くの人々の命を救ってきました。

分類は、人々が情報を共有し協力し合うための、信頼できる礎でもあるのです。

二名法(学名)🏷️

二名法(にめいほう)とは、スウェーデンの学者リンネが確立した、世界中の生き物に共通の名前(学名)を付けるための国際的なルールです。人間の「名字」にあたる属名と、「名前」のような種小名の2つのラテン語を組み合わせて、一つの種を表します。

例えば、私たちヒトの学名は Homo sapiens です。表記は斜体(イタリック体)にするのが決まりで、命名法は動物、植物などでそれぞれ国際規約によって厳格に管理されています。このおかげで、国や言語が違っても、世界中の誰もが同じ一つの種について正確に情報を交換できるのです。

出典:福井県立恐竜博物館 ‐ フクイラプトル・キタダニエンシス

出典:福井県立恐竜博物館 ‐ 学名はどうやって決めるの?

フクイラプトルの学名「Fukuiraptor kitadaniensis」は、まさに二名法の仕組みをよく表す例です。これは「福井の略奪者(泥棒)」を意味する属名 Fukuiraptor と、化石が見つかった地名「北谷(きただに)」に、ラテン語で「~産の」を意味する -ensis を付けた種小名 kitadaniensis を組み合わせたものです。

学名の部分は斜体(イタリック)で書きます。

生命の歴史を解き明かし、未知なる発見へ導く羅針盤

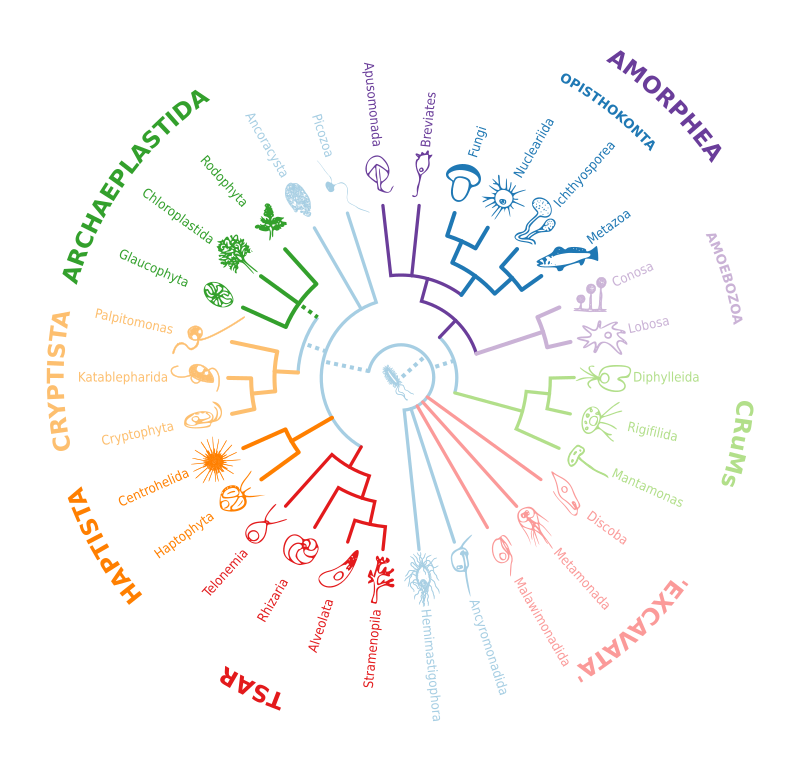

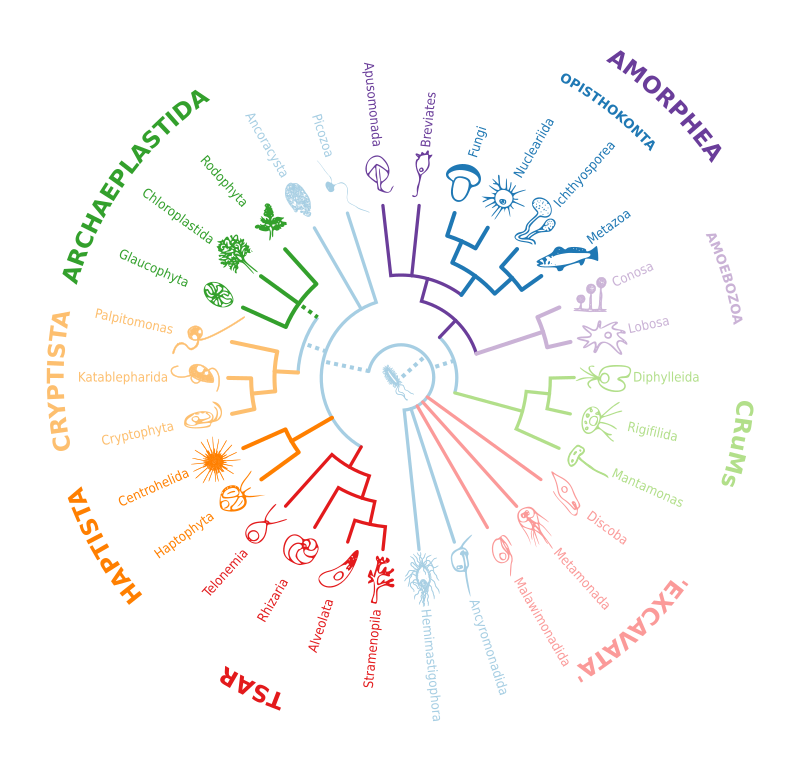

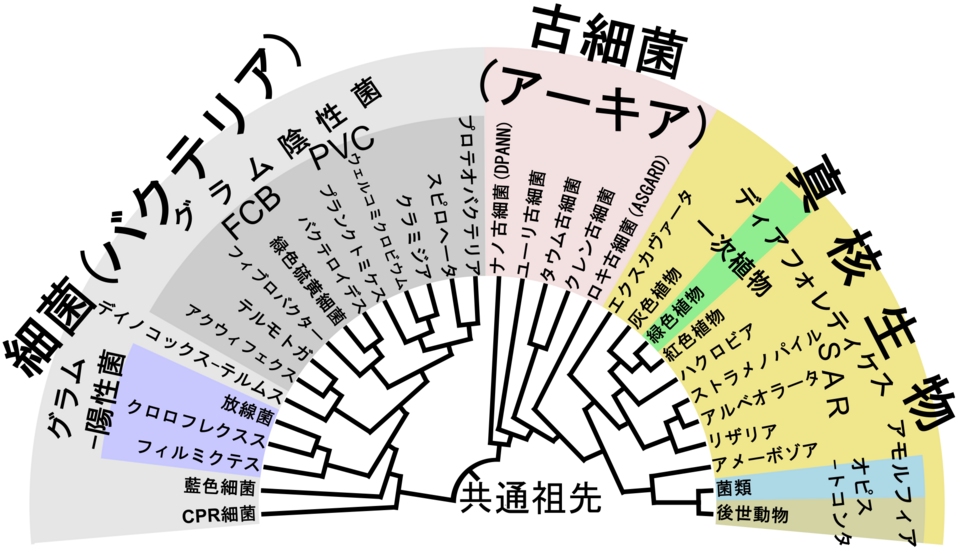

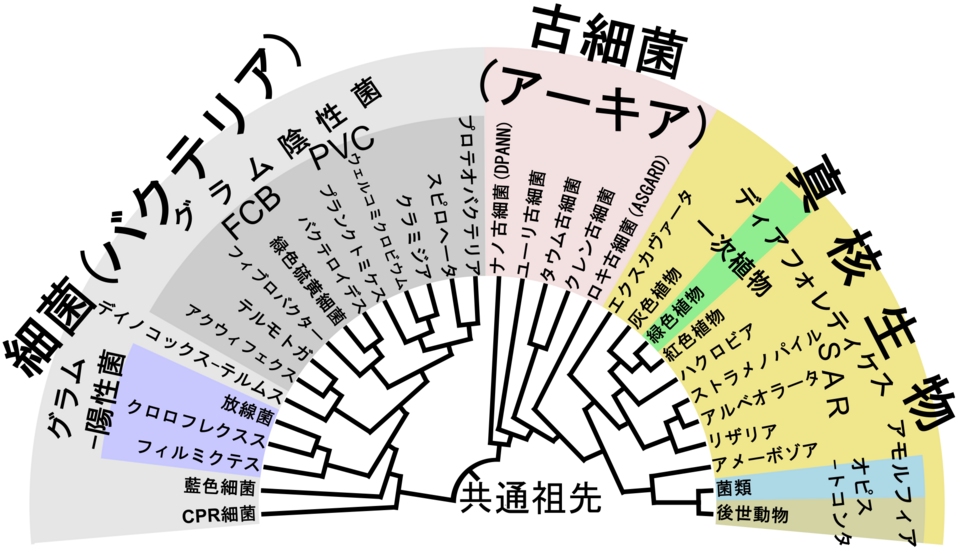

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Eukaryote Tree of Life 2020

分類は、単に今あるものを整理するだけの作業ではありません。それは、まだ見ぬ世界への扉を開き、新しい発見へと私たちを導いてくれる「羅針盤」のような存在でもあります。

科学者が新種の生物を発見したとき、まず既存の分類体系の中でどこに位置づけられるかを考えます。この過程を通じて、その生物が持つ特徴や、他の生き物との関係が明らかになります。

これは、生命が約40億年かけて紡いできた壮大な家系図(系統樹※)に、新しい親戚を迎え入れるような作業です。分類を通じて、私たちは自分自身もまた、この大きな生命の物語の一部であることを実感できます。

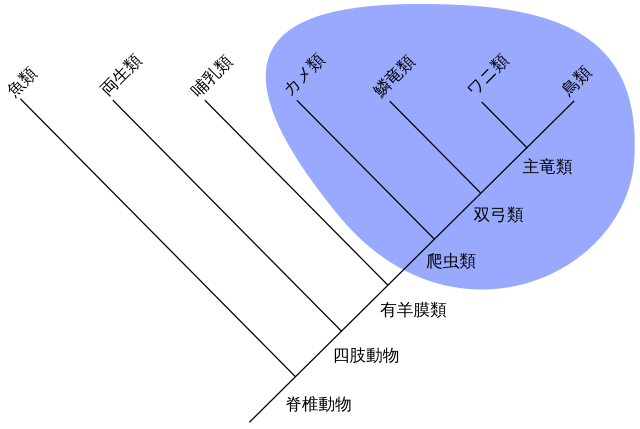

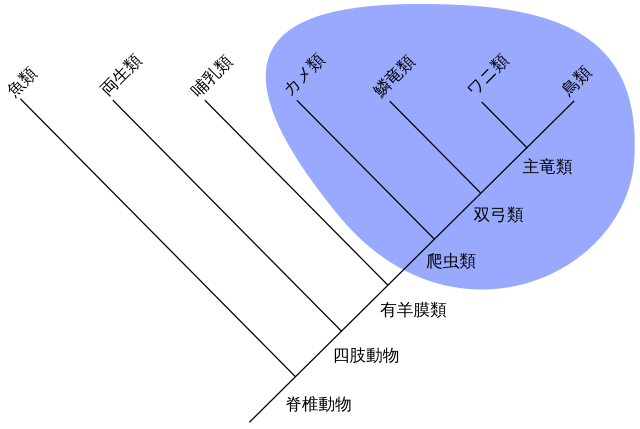

系統樹🌳

系統樹(けいとうじゅ)とは、生き物たちの「家系図」のようなもので、進化の歴史の中で種がどのように分かれてきたのかを樹木のように表した図です。枝の分かれ目が共通の祖先にあたり、枝と枝が近いほど、生物同士が近い親戚関係にあることを示します。

出典:東京薬科大学 ‐ 動物の進化系統樹 山岸 明彦

かつては骨格や見た目の比較が中心でしたが、現在はDNA(遺伝情報)の解析が主流となり、より客観的な関係性を探れるようになりました。この系統樹は生命38億年の壮大な物語を読み解くための地図であり、新しい発見によって今もなお枝葉が更新され続けています。

出典:松井 求 ‐ 分子系統解析の最前線

出典:WIKIMEDIA COMMMONS – Phylogenetic Tree of Life-ja

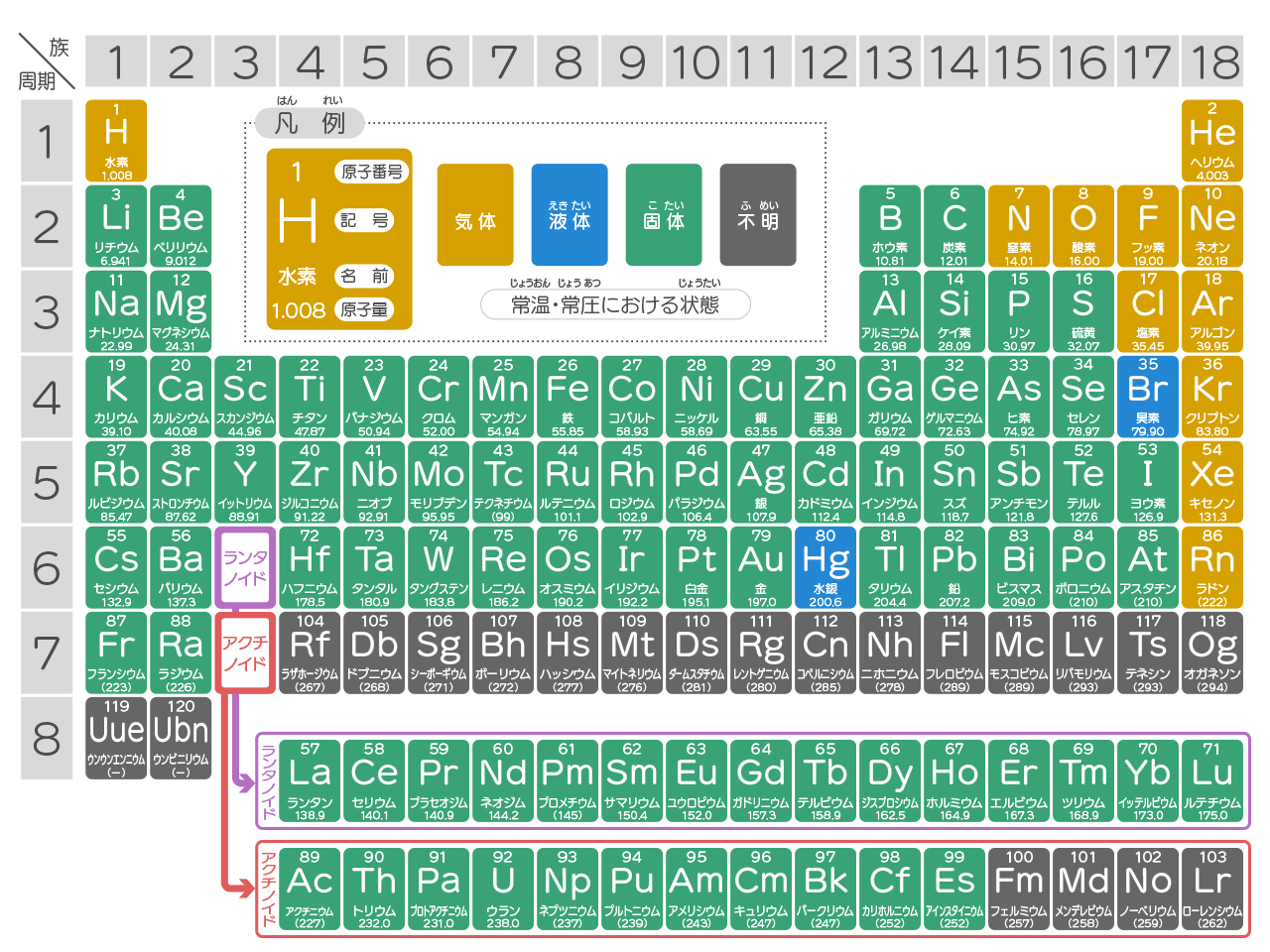

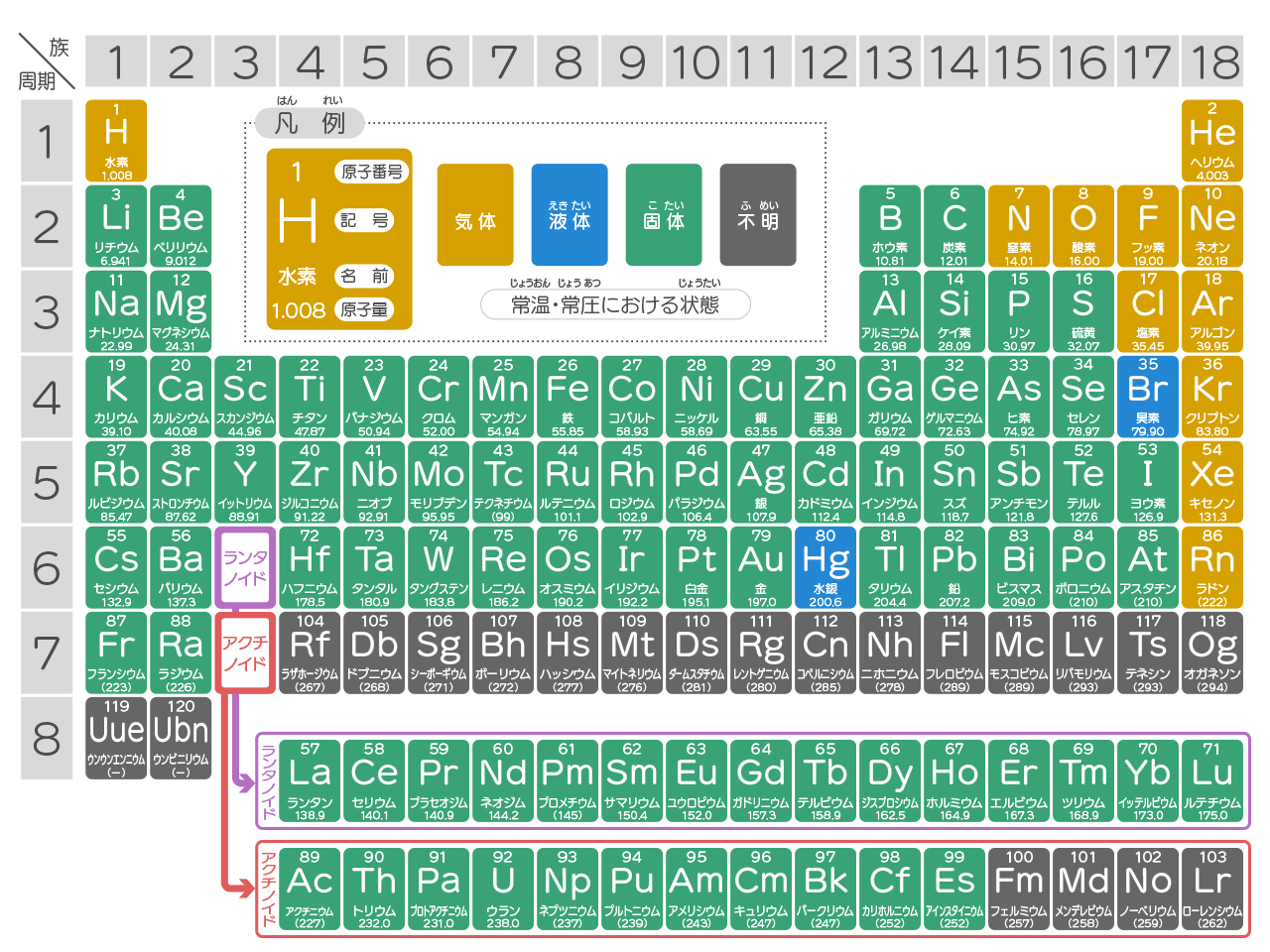

この「発見を導く力」は、化学の世界でも劇的な形で示されました。19世紀にロシアの化学者ドミトリ・メンデレーエフは、当時知られていた元素を性質の似たもの同士が縦に並ぶように整理し、「元素周期表」※を考案しました。

元素周期表🌌

元素の系統樹とは、生物の進化を示す「系統樹」の考え方を応用し、宇宙に存在する様々な元素がどのように誕生したかを描いた図です。宇宙の始まり(ビッグバン)で生まれた水素を「根」として、恒星の内部で起こる核融合や超新星爆発などを経て、鉄や金といったより重い元素が「枝」として作られていく元素合成の歴史を示します。

出典:日立シビックセンター科学館 ‐ 実物元素周期表

現在、確認された元素は原子番号118(オガネソン)までですが、その先には未発見の元素が理論上予測されています。

現在知られている1番から118番までの元素のうち、95番以降の重い元素は自然界にはほとんど存在せず、粒子加速器という巨大な装置で原子核同士を衝突させて人工的に作り出されます。119番以降の元素の合成は、さらに難易度が上がります。

日本の理化学研究所(113番元素ニホニウムを発見)をはじめ、世界中の研究機関が119番元素やその先の元素の合成に挑戦しており、人類の知識のフロンティアを押し広げ続けています。

その表には、当時まだ発見されていない元素が入るべき「空白」がいくつもありました。この空白は、未知の元素の存在を予言する羅針盤となり、のちにガリウムやゲルマニウムといった新元素が次々と発見されるきっかけとなったのです。

分類の基本原理(カテゴリー分けの仕組み)

似たものをまとめ、違うものを分ける。分類とは、私たちが毎日無意識に行っているこの思考を、学問として体系化したものです。

その仕組みは驚くほどシンプルでありながら、生命の歴史を解き明かし、私たちの世界認識を豊かにしてくれる、非常に強力な知恵なのです。この分類という営みの根幹には、世界共通の「ものさし」となるいくつかの基本原理が存在します。

ここでは、その原理を見ていきましょう!

すべては「共通点」探しから始まる

分類の第一歩は、対象となる生き物たちの中から「共通点」という基準(ものさし)を見つけ出し、仲間分けをすることです。何を基準にするかによって、できあがるグループの姿は全く変わってきます。

例えば、動物園の生き物たちを分ける時、「背骨があるか?」を基準にすれば、ライオンやペンギンは「脊椎動物」、チョウやタコは「無脊椎動物」の仲間になります。一方、「体温を一定に保てるか?」を基準にすれば、ライオンとペンギンは「恒温動物」、タコやチョウは「変温動物」という別のグループ分けができあがります。

このように、どの特徴に注目するかで分類の仕方が変わる点に、この世界の多様な見方を発見する面白さがあります。

階層構造という「入れ子」の知恵

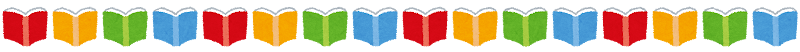

現代の生物分類学で最も重要なのが、カール・フォン・リンネが基礎を築いた「階層構造」です。これは、すべての生物を大きなグループから小さなグループへと段階的に整理していく考え方で、基本として「界(かい)→門(もん)→綱(こう)→目(もく)→科(か)→属(ぞく)→種(しゅ)」という分類階級が用いられます。

生物の分類🧬※

生物分類では、主要な階層(界・門・綱・目・科・属・種)の間に「亜綱」「亜目」「亜科」など「亜」がつく階層が設けられることがあります。これらは、分類の必要性に応じて、より細かくグループ分けしたい場合に使われます。

たとえば「綱」の下には「亜綱(subclassis)」が置かれ、哺乳綱では「獣亜綱(Theria)」や「原獣亜綱(Prototheria)」などが該当します。さらに「亜綱」の下には「下綱(infraclassis)」が設けられることもあり、哺乳類の場合「真獣下綱(Eutheria)」や「後獣下綱(Metatheria)」などが含まれます。

同様に、「目」の下には「亜目」、「科」の下には「亜科」があり、たとえばバラ科では「バラ亜科」「サクラ亜科」などに分けられることがあります。また、「種」の下には「亜種(subspecies)」が設けられ、地理的な違いなどによって区別される場合があります。

このように、「亜」がつく階層は、分類の柔軟性を高め、より自然界の多様性や進化の過程を細かく表現するために用いられています。

分類階級一覧表👑※

この構造は、大きな箱の中に小さな箱が入っている「入れ子」や、私たちの住所が「国→都道府県→市町村…」と具体的になる仕組みに似ています。例えばヒトは、動物界という大きな箱から、最終的にヒトという一つの種に至るまで、様々な階層に位置づけられます。

人間(ヒト)の分類学的位置づけ🧍※

| 階層 | 和名 | 学名(ラテン語) |

|---|---|---|

| 界 | 動物界 | Animalia |

| 門 | 脊索動物門 | Chordata |

| 綱 | 哺乳綱 | Mammalia |

| 目 | 霊長目(サル目) | Primates |

| 科 | ヒト科 | Hominidae |

| 属 | ヒト属 | Homo |

| 種 | ヒト(ヒト種) | Homo sapiens |

この仕組みのおかげで、私たちは地球上にいる膨大な数の生物を整理し、互いがどのくらい近い親戚関係にあるのかを理解することができるのです。

進化の物語を映す「共通祖先」という視点

見た目が似ているという理由だけで仲間分けをするのが、分類の全てではありません。現代の分類学で最も大切にされているのが、生物がたどってきた進化の歴史(系統)を正しく反映させる、という考え方です。

つまり、「共通の祖先」から枝分かれしてきた生物たちを一つのグループ(単系統群)※と見なすことを目指します。例えば、「翼で飛ぶ」という共通点だけで鳥、コウモリ(哺乳類)、チョウ(昆虫)を同じ仲間にはしません。それぞれの翼は、全く異なる進化の道筋をたどって生まれたものだからです。

単系統群🌳🧬

単系統群(たんけいとうぐん)とは、系統樹(生き物の家系図)における「一族まるごと」の集まりです。ある一人の共通祖先(みんなの同じおじいちゃん・おばあちゃん)と、そこから進化した子孫のすべてを、誰も欠かすことなく含んだグループを指します。系統樹の一本の枝を途中で切ったとき、その先にある枝葉すべてを含む、ひとかたまりだと考えると分かりやすいでしょう。

例えば、哺乳類は、共通の祖先から分かれたネコやクジラ、ヒトなどをすべて含む、典型的な単系統群です。一方、最新の研究では鳥類も恐竜の子孫であることが分かっているため、「鳥類を除いた恐竜」という分け方は、子孫の一部が欠けているため単系統群とは言えません。恐竜という大きな一族に鳥類まで含めて初めて、自然な単系統群となるのです。

このように単系統群を正確に見極めることは、進化の歴史を再現するだけでなく、生物多様性を守るための保全計画を立てる上でも役立つ、非常に重要な考え方です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Monophyletic ja

近年ではDNA情報の解析という強力なツールにより、見た目だけでは分からなかった生物同士の意外な関係が次々と明らかになり、分類体系は常に更新され続けています。

命名規約という世界共通の約束事

リンネが考案したもう一つの画期的な仕組みが、生物に世界共通の名前、学名を与える「二名法」です。これは、ラテン語を基本とした「属名+種小名」で一つの種を表す方法で、人間の「姓+名」のようにも考えられます。私たちヒトの学名 Homo sapiens(ホモ・サピエンス)は、その一例です。

そして、この名付けは発見者が自由に行えるわけではなく、国際的な命名規約という厳格なルールに基づいています。代表的なものに「国際動物命名規約(ICZN)」や「国際藻類・菌類・植物命名規約(ICN)」があり、どの分野の生物にも共通のルールが存在します。

そのルールの一つに「先取権の原則」があり、一つの種に対して最も早く正式に発表された学名が、唯一の正しい名前として採用されます。この世界共通の約束事があるからこそ、国や言語を越えて、誰もが同じ一つの種について正確に情報を交換できるのです。

- 「共通点」で仲間を見つける

- 「階層構造」で整理する

- 「共通祖先」という進化の視点で関係性を探る

- 「命名規約」で世界共通の名前を保証する

これらの基本原理が組み合わさることで、分類学は複雑な生命の世界を理解するための、信頼できる指針となるのです。

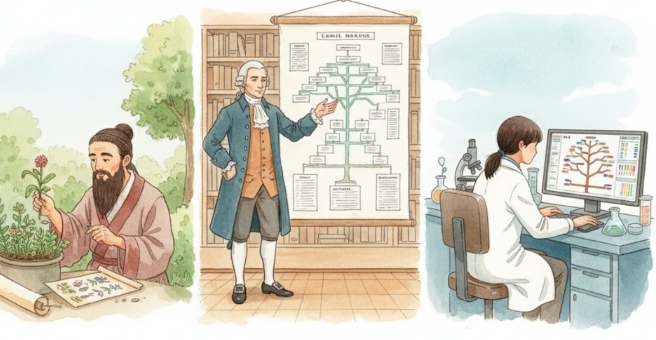

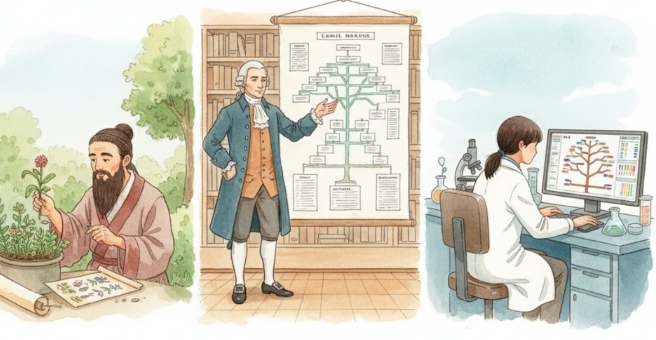

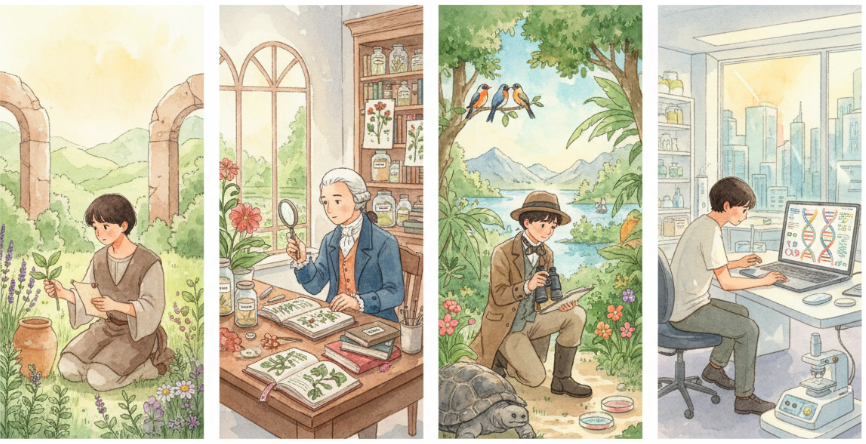

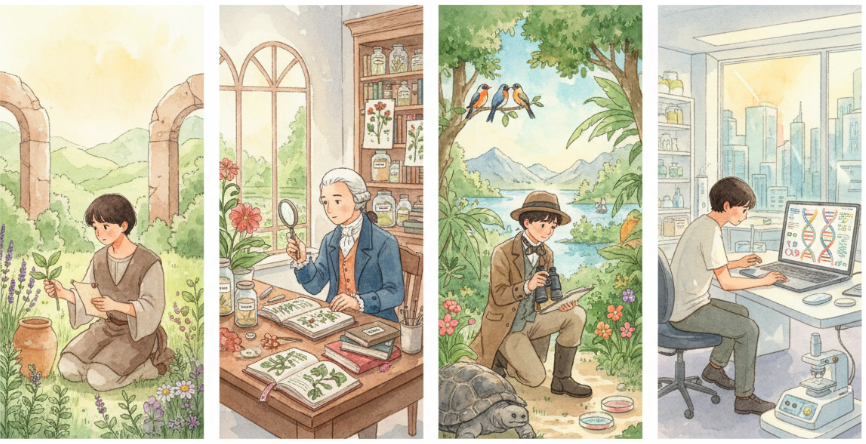

分類学の歴史をたどる

分類学は、時代ごとに人類の知恵や技術を映し出してきました。薬草や家畜を見分けるための知恵から始まり、秩序ある体系を築いたリンネ、進化論を提唱したダーウィン、そしてDNA解析を駆使する現代の分子系統学へと、常に進化し続けています。

ここでは、その大きな転換点をたどりながら分類学の歩みを確認していきます。

時代ごとに分類学の重要な節目を見ていきましょう。

古代から中世:生き抜くための分類知識

古代の分類は「生き延びるための知恵」でした。薬草の効能を区別し、家畜や農作物を見分けることは日常に直結する実用的な知識だったのです。

古代ギリシャでは、哲学者アリストテレスの弟子テオフラストス(紀元前372–288年)が植物を4つの形態に分類し、西洋最古の植物書『植物誌』を著しました。中国でも後漢時代の『神農本草経』や、明代の李時珍による『本草綱目』(1871種類の薬を分類)が登場し、膨大な薬用植物の知識が整理されました。

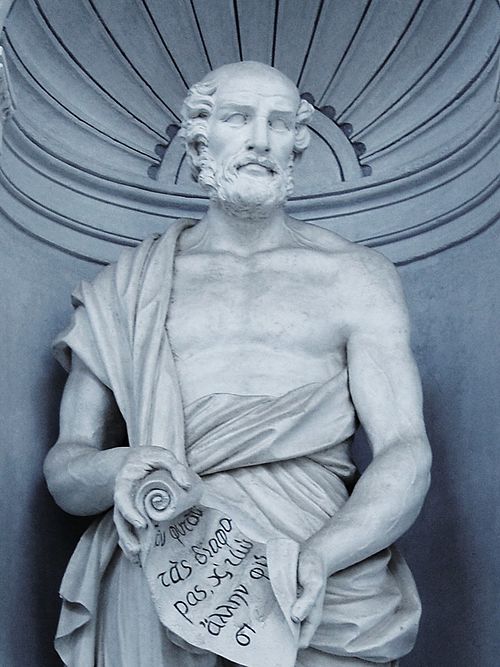

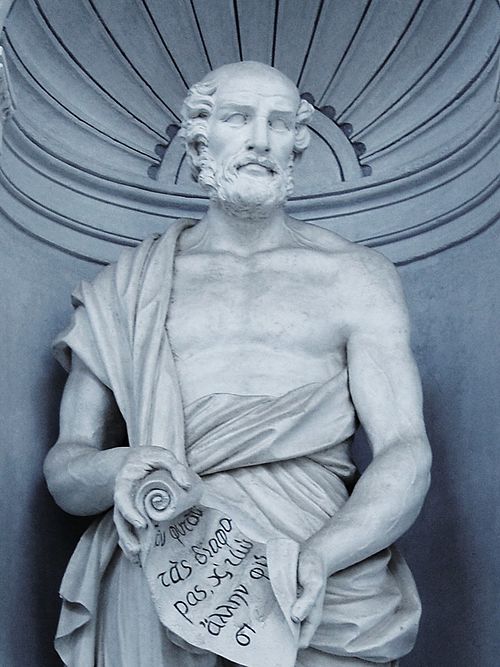

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Teofrasto Orto botanico detail

古代ローマでは、ディオスコリデスが約1000種の薬を収録した『薬物誌』を編纂し、ヨーロッパで長く用いられました。これらの分類は現代のように科学的ではありませんでしたが、経験に基づいた知識の集大成として、後の体系的分類の基礎となりました。

日本の分類学の芽生え

日本における分類学的な取り組みの最古の記録は、611年(推古19年)の「薬狩り」です。『日本書紀』※には、推古天皇が奈良県の宇陀地域で宮廷行事として薬草採取を行わせたことが記されています。

この薬狩りでは、男性が鹿の若角を採り、女性が薬草を摘むという分業が行われ、宇陀の豊かな自然が「薬の里」として重視されていたことがわかります。

奈良時代には正倉院に『種々薬帳』が収められ、桂心・甘草・人参・大黄など、今も漢方薬で使われる60種類の薬物が体系的に整理されました。さらに平安時代の918年、深根輔仁によって編纂された『本草和名』では、中国の薬物名に対応する日本の植物名や産地が初めて体系化されました。

リンネの二名法:秩序ある体系の誕生

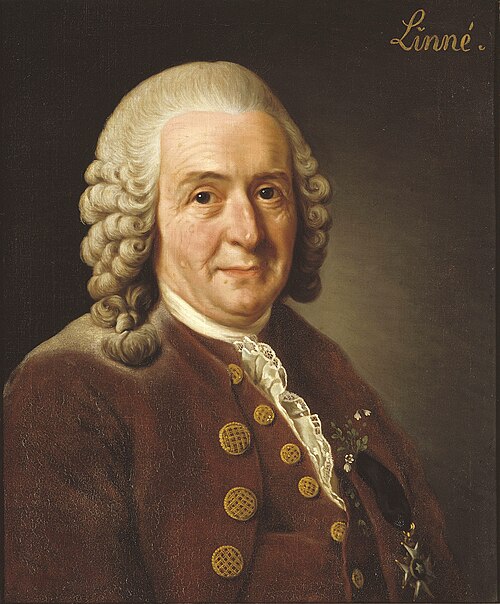

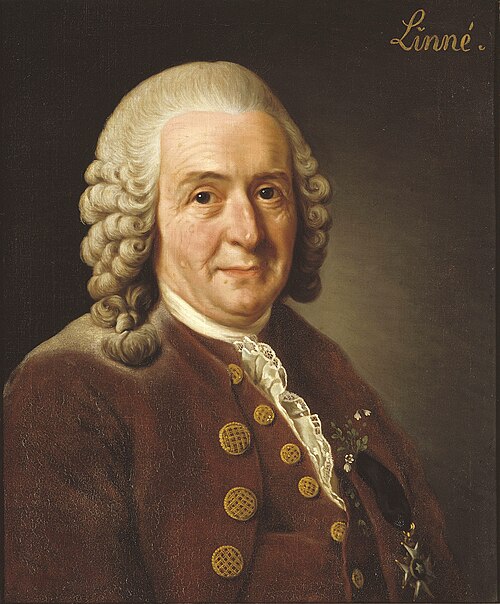

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Carl von Linné

18世紀、スウェーデンの博物学者※カール・フォン・リンネ(1707–1778年)は、生物分類に革命をもたらしました。『自然の体系』や『植物種誌』で提唱した「二名法」によって、生物を「属名+種小名」の二語で統一的に表すことを可能にしたのです。

それ以前は学名が冗長で統一性を欠いていましたが、リンネの方法により世界共通のルールが確立しました。また、界・門・綱・目・科・属・種という階層構造を整備したことも、今日の生物分類の基盤となっています。

博物学🏛️🔎

博物学(はくぶつがく)とは、動物、植物、鉱物、天体といった自然界のあらゆるものを、ありのままに観察・記録・収集し、その全体像を理解しようとする学問です。生物学や地学などの専門分野に細かく分かれる前の、いわば「自然の総合科学」と言えます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Futabasaurus

リンネやダーウィンも偉大な博物学者であり、野外での探求を通じて自然の法則性を見出す彼らの活動は、現代の分類学や生態学の礎を築きました。専門化が進んだ現代においても、自然を広く深く見つめるこの総合的な視点は、多くの科学の原点として大切にされています。

博物学は古代から存在していましたが、特に大航海時代(15-17世紀)以降のヨーロッパで劇的に発展しました。世界各地から珍しい動植物や鉱物がヨーロッパに集められ、それらを分類・研究する必要性が高まったためです。

日本では中国から伝来した本草学が博物学の源流となり、江戸時代に独自の発展を遂げました。現代では、これらの研究成果を収集・保管・展示する「自然史博物館」が世界各地に設立され、標本の保存から最新の研究、そして教育普及まで幅広い役割を担っています。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – The insect quire (summer version) by Masuyama Sessai

リンネが「二名法」を確立する以前の学名は、多名法(ためいほう)または記述的命名法と呼ばれる、長いラテン語の文章で生物の特徴を説明する形式でした。

現在、リンネ式二名法によるヒロハフウリンホオズキの学名は、Physalis angulata と呼ばれます。しかしリンネ以前は、例えば以下のような長い名前で呼ばれていました。

Physalis annua ramosissima, ramis angulosis glabris, foliis dentato-serratis

これは「一年生で非常によく枝分かれし、枝は角ばって無毛で、葉は歯状鋸歯縁を持つホオズキ」という意味の、名前というより「植物の特徴を説明した文章」そのものでした。

記述的命名法が抱えていた問題点

上の例からも分かるように、リンネ以前の命名法には、学問の発展を妨げるほどの大きな問題点がいくつもありました。

まず、名前が冗長で非常に覚えにくく、論文や標本のラベルに使うにも非実用的でした。さらに、どの特徴を記述に含めるかという統一された基準がなかったため、研究者ごとに同じ生物に対して異なる名前を付けてしまい、大きな混乱を招いていたのです。

最も深刻だったのは、新しい種が見つかるたびに、既存の種の名前まで変えなければならない点でした。名前が「他の種と区別するための説明文」であるため、似た種が発見されると、区別点を加えるために名前をさらに長くする必要があったのです。これでは学名が際限なく長くなり、システムとして破綻していました。

リンネの「属名+種小名」という、まるで「姓と名」のようなシンプルな二名法は、これらの問題を一挙に解決しました。この簡潔で安定したシステムは、現在まで280年以上にわたって生物学の根幹を支える、まさに革命的な発明だったのです。

リンネの二名法のお陰で、論文や図鑑、標本ラベルの記載もスッキリ、かつ効率的になりました。

「博物学」に興味を持った人には、こちらもおすすめ👇️

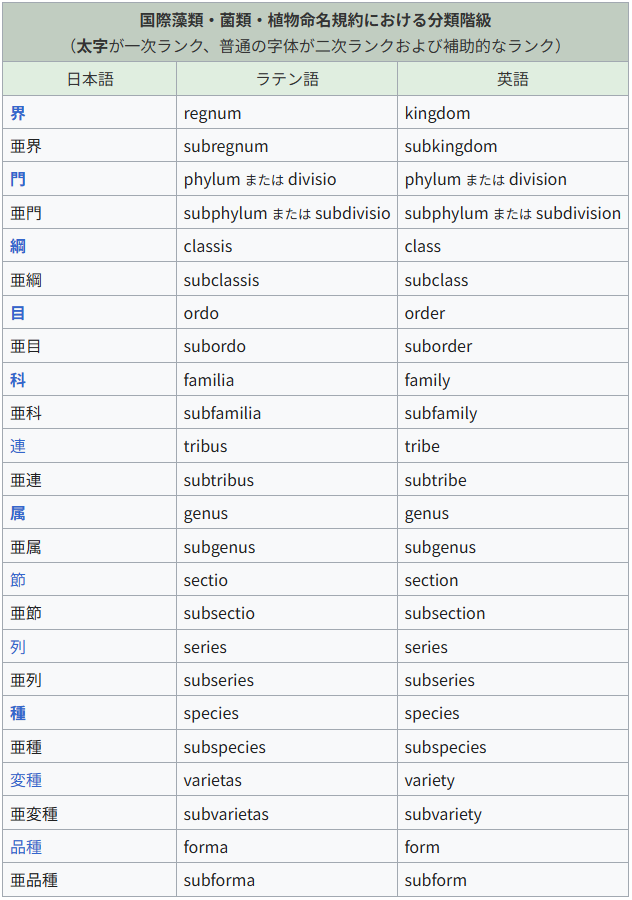

ダーウィンの進化論:分類に「時間」を導入

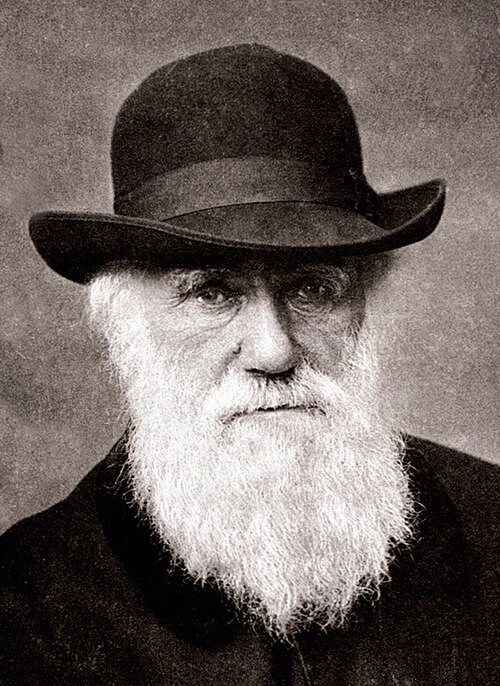

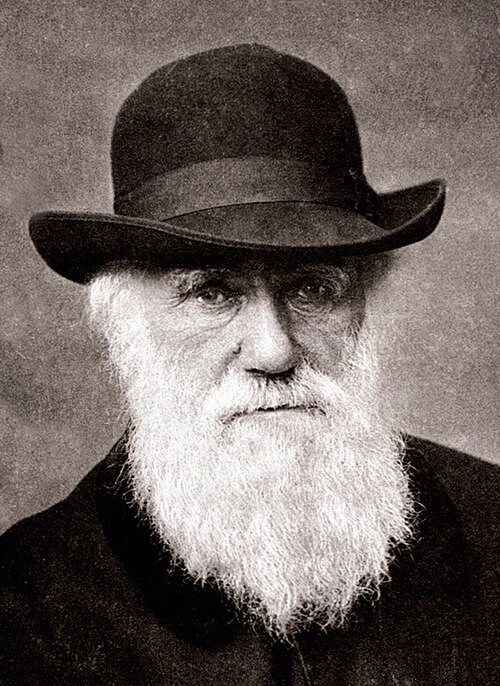

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Charles Darwin 1880

1859年にチャールズ・ダーウィンが『種の起源』※を発表すると、分類学は大きく方向を変えました。それまでの分類は「神が創造した固定的な種」を前提にしていましたが、ダーウィンは「種は進化し、共通の祖先から分岐する」と提唱しました。

『種の起源』📗

チャールズ・ダーウィンの『種の起源』は、1859年に発表された「生物は長い時間をかけて少しずつ変化し、環境に適応してきた」という考え方をまとめた本です。彼はガラパゴス諸島で観察したフィンチのくちばしの違いなどから、「自然選択」によって生き残る個体が変わり、やがて新しい種が生まれることを示しました。

たとえば、首の長いキリンは高い木の葉を食べられるので生き残りやすく、その特徴が子孫に受け継がれていくのです 。この考え方は、すべての生き物が共通の祖先から枝分かれして進化してきたことを示し、現代の生物学や医学、農業の基礎となっています。

草原に適応し、背の高い木の葉を食べるためにキリンの首が長くなった一方、森林にとどまったオカピはキリンほど首が伸びませんでした

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Okapia johnstoni1

当時は大きな論争を呼びましたが、今では圧倒的な科学的証拠によって支持され、生命の多様性を理解するための最も重要な理論となっています。

この進化的視点によって、生物の類似性は単なる外見の共通点ではなく、進化の歴史を反映したものと理解されるようになりました。ダーウィンの考えは「系統分類学」※へと発展し、生物の血縁関係や進化の道筋を重視する流れを生み出しました。

系統分類学🧐🧬

系統分類学(けいとうぶんるいがく)とは、生物を単に見た目の特徴で分けるのではなく、ダーウィンの進化論に基づき、その「進化の歴史」と血縁関係(系統)を再現するように仲間分けする学問分野です。

この学問では、化石記録や体のつくり、そしてDNA情報などを手がかりに、生物たちがどの共通祖先から、どのような順番で分かれてきたのかを探ります。そして、ある共通の祖先から進化した子孫すべてを含む「一族まるごと」のグループ(単系統群)を、唯一の自然なまとまりと見なします。

専門家はさらに、系統樹の枝の長さを分析することで、種が分かれた年代や関係性の深さを定量的に解析することもあります。この方法により、私たちは生物間の真のつながりを解き明かせるだけでなく、生物多様性の起源を理解し、保全すべき対象の優先順位を科学的に判断することも可能になるのです。

系統分類学と関連分野の関係

まず、基本となる2つの分野の関係です。

系統学 (Phylogenetics) 🔬: 生物たちが進化の過程でどのように枝分かれしてきたか、その歴史や血縁関係を探る研究です。例えるなら、アルバムを作るために、正確な家系図を作成する調査にあたります。

分類学 (Taxonomy) 📝: 生物を命名し、グループ分けする活動そのものを指します。例えるなら、家族の写真を整理して、名前のラベルを貼り、アルバムを作るプロジェクト全体のことです。

系統分類学は、この2つを統合するものです。「系統学(家系図の調査)で明らかになった進化の関係を、分類学(アルバム作り)の体系に正しく反映させるべきだ」という考え方、そのものを指します 。

分岐分類学(クラディスティクス)との関係

分岐分類学は、系統分類学を実現するための、現代における中心的かつ厳密な手法です。

その最大の特徴は、家系図における「枝分かれの順番」だけを絶対的な基準とすることです。進化のスピードや、見た目がどれだけ大きく変化したかは考慮しません。ある共通祖先から分かれた子孫は、全員まとめて一つのグループ(単系統群)と見なします。これは、純粋に血縁関係だけをたどる、非常に客観的なルールです。

進化分類学との違い

進化分類学は、系統分類学が主流になる前に用いられていた、伝統的で少し考え方の違うアプローチです。

進化分類学も家系図を尊重しますが、枝分かれの順番に加えて「その後の進化の度合い」も評価に含めます。例えば、「鳥類は恐竜の家系から分かれた親戚だが、翼を得て空を飛ぶなど、あまりに大きく姿を変えたので、別の独立したグループとしてアルバムに載せよう」と考えるのが進化分類学です。

一方、系統分類学(分岐分類学)は、「たとえ姿が大きく変わっても、鳥は恐竜の家系の一員なのだから、アルバムでも同じページに収めるべきだ」と考えます。ここに両者の大きな違いがあり、主観が入りやすい進化分類学に代わって、より客観的な系統分類学が現代の主流となりました。

現代の分子革命:DNAが描く系統樹

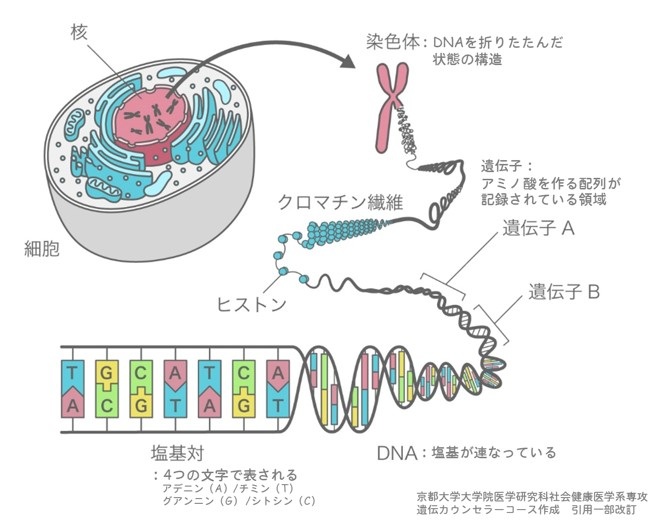

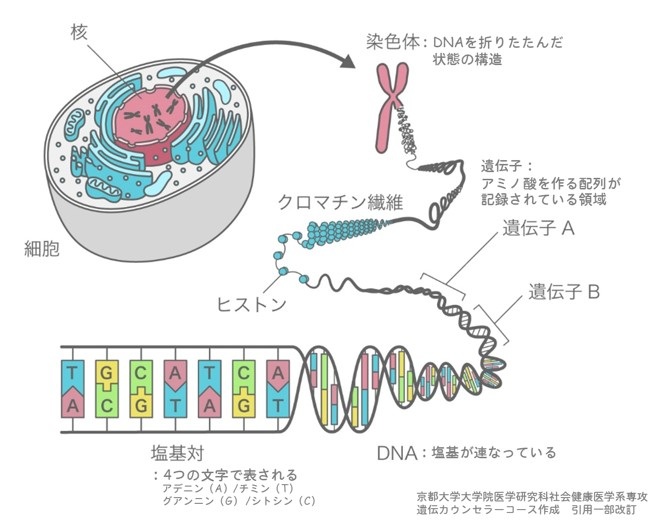

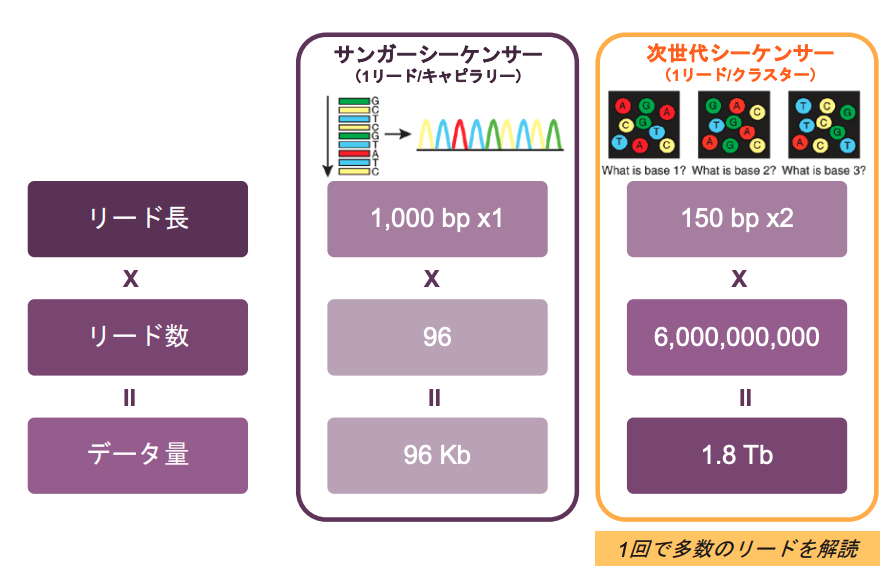

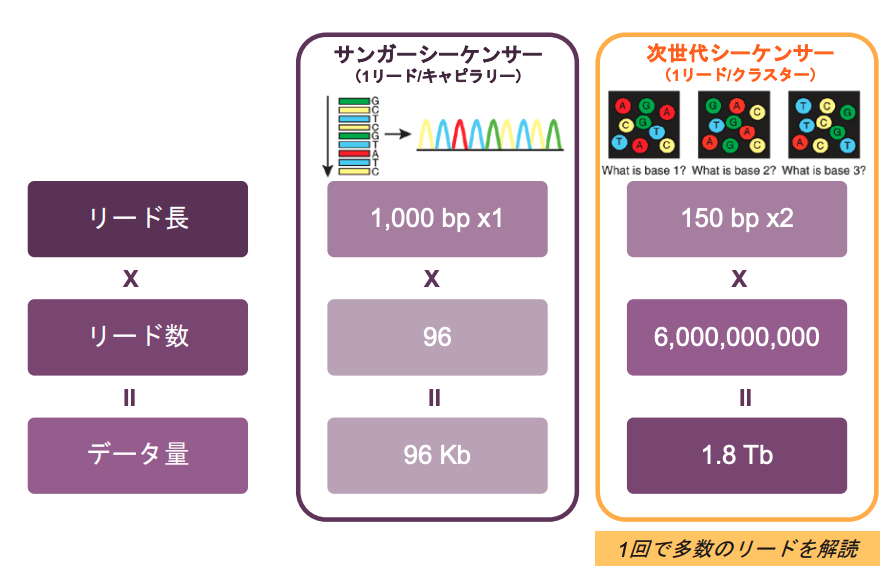

20世紀後半から、DNA解析技術※の進歩が分類学に第三の革命をもたらしました。1953年のDNA二重らせん構造の発見や、1970年代以降の配列解析技術の発展によって、分子系統学が登場しました。

これにより、外見だけでは分からなかった関係が明らかになり、従来の分類が修正される例も増えました。たとえば、イルカとサメは似て見えますが実際には遠縁であり、逆にクジラとカバが近縁であることはDNA解析で確認されました。

現在では被子植物のAPG分類体系※など、分子データを基盤とする新しい分類システムが広く採用されています。

DNA解析技術🧬💻

DNA解析技術とは、生物の設計図であるDNAに書かれた遺伝情報を、専用の機械(シーケンサー)を使って読み解く技術のことです。DNAを構成する4種類の塩基(A, T, C, G)の並び順を、超高速かつ大規模に決定します。

出典:国立がん研究センター ‐ 遺伝子検査(解析)

DNA解析の方法(サンガー法)

現代のDNA解析技術の基礎を築いたのが、20世紀に開発された「サンガー法」です。これは、DNAがコピーされていく過程を巧みに利用した方法です。

- DNA合成と停止: 解読したいDNAを鋳型にして、酵素反応で1塩基ずつ長さが異なるDNA断片を作ります。合成中にアナログ(偽物の塩基)を取り込むと、そこで反応が停止します

- 電気泳動による分離: DNAは負に荷電しているため、電場をかけると陽極側に移動します。短いDNA断片ほど早く進む性質を利用して、長さ順に分離します

- 配列の読み取り: 各DNA断片の末端には色素で標識がついており、検出器に到着する色素の順番(例:黒黒緑赤青黒…)から塩基配列(GGATCG…)が解読できます

- 配列のつなぎ合わせ: 短い配列を順につなぎ合わせることで、長いゲノム配列全体を解読していきます

出典:日本生物物理学会 ‐ ゲノム解析

次世代シーケンシング

サンガー法を自動化し、さらに発展させたのが現代の主流である「次世代シーケンサー(NGS)」です。

NGSの最大の特徴は、超並列処理にあります。1本のDNAを順番に読んでいくサンガー法とは異なり、ゲノム(全遺伝情報)を一度に数百万〜数億もの断片に分解し、それらすべての断片の配列を同時に並行して読み解きます。

その後、強力なコンピューターを使って、バラバラに読み解いた断片情報をパズルのピースを組み合わせるように繋ぎ合わせ、元の長いゲノ-ム配列を再構築します。この圧倒的なスピードと処理能力によって、かつては国を挙げたプロジェクトとして十数年かかったヒトゲノムの解読が、現在ではわずか1日足らずで可能になったのです。

出典:愛媛大学 ‐ NGS超入門 MiSeqシステムのご紹介

APG分類体系🌸

APG分類体系とは、世界中の植物学者が協力し、主にDNA情報にもとづいて構築した、現代における被子植物(花を咲かせる植物)の分類システムです。従来のような花や葉の形といった見た目だけでなく、DNAに刻まれた進化の歴史を直接読み解くことで、より正確な血縁関係を明らかにします。

この体系では、共通の祖先から進化した子孫すべてを含むグループ(単系統群)のみを認めるのが大きな特徴です。新しい発見があるたびに更新され(2023年現在、最新版はAPG IV)、植物の「真の家系図」を描き出し続けています。

分類学を実践してみよう!

ここまで分類学の基本原理や歴史を見てきましたが、この知識は決して学問の世界だけのものではありません。実は、分類の考え方やちょっとしたテクニックを日常生活に取り入れることで、毎日がもっと楽しく効率的になり、新しい発見や成長のきっかけを手に入れることができます。

身近な分類実践術を具体的に見ていきましょう。

身近な生物観察で始める分類体験

分類学の第一歩として最適なのが、身近な生き物の観察と分類です。公園や庭先、通学路で出会う植物や虫たちに目を向けることから始めてみましょう。

例えば植物観察なら、まずは「葉の形」に注目してみましょう。丸い葉、細い葉、ギザギザの葉など、葉の特徴を観察して似たもの同士をグループ分けしてみてください。

樹木の場合、「遠目で予想→近くで確認」を繰り返すことで、だんだんとその樹木の特徴が分かってきます。

できる限り多角的に観察しましょう。「場所(地域)」「時期」「周辺の環境」も大切です。

現代では、スマートフォンアプリの力を借りることもできます。

といったAI搭載の生物識別アプリを使えば、写真を撮るだけで生き物の名前が分かり、まるでゲームのように自然観察を楽しめます。

これらのアプリは「レア度」機能なども備えており、身近な自然への興味を大きく広げてくれます。

これらのスマホアプリは「観察記録」ツールとして優秀ですが、生物の識別についてはまだ間違うことも多い(蓄積データ量とカメラ映りに大きく影響される)ので、全くわからないときの「手がかり」として利用することをおすすめします。

日常の情報整理に活かす分類思考

分類学の原理は、情報整理にも強力に応用できます。MECE※という分類の基本概念を使って、日々の情報や課題を効率的に整理してみましょう。

※MECE=Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive(漏れなく・ダブりなく)

買い物リストを作るときは「野菜・肉類・乳製品・調味料」というカテゴリーに分類し、ToDo リストは「緊急かつ重要・緊急だが重要でない・重要だが緊急でない・それ以外」といったように分類することで、優先順位が明確になります。

情報を「階層構造」で整理すれば、必要な時にすぐアクセスでき、コミュニケーションも円滑になります。

クローゼット分類術で快適な生活空間を

分類学の考え方は、クローゼットや部屋の整理整頓にも威力を発揮します。「種類別分類」「使用頻度別分類」「季節別分類」を組み合わせることで、機能的で使いやすい収納が実現できます。

まず服を「トップス・ボトムス・アウター・下着・小物」に大分類し、さらに色や素材で細分類します。クローゼットの「上・中・下」の空間を使い分け、よく着るものは手の届きやすい中段に、季節外のものは上段に配置することで、日々の準備時間が大幅に短縮されます。

さらに、「入り切らない分は手放す」というルールを徹底すれば、本当に必要なものだけが手元に残り、すっきりとした生活が送れます。

博物館員の仕事でも、分類と整理整頓、清掃がとても重要です。

思考力を鍛える分類トレーニング

分類学の考え方は、抽象思考や論理的思考を鍛える絶好のトレーニングにもなります。日常の中で、

- 共通点と相違点を見つける

- パターンを認識する

- 具体例から一般化する

といった練習を重ねることで、問題解決能力や創造性が大きく向上します。

家にあるものを「機能・素材・形・色」などの基準で分類してみたり、ニュース記事を読んで共通するテーマを見つけ出したり、異なる文化や価値観を比較分析したりすることで、物事を体系的に捉える力が身につきます。

この力は、学習や仕事、人間関係など、あらゆる場面で役立てることができます。

【実践】分類情報から生き物を読み解く:ツノクロツヤムシを調べてみよう!

知らないものに出会ったら、実際に調べてみましょう!

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Cylindrocaulus patalis sjh

分類体系を知ると、未知の生物でも特徴を推測できます。

日本固有種 ツノクロツヤムシ(Cylindrocaulus patalis) を知っていますか?

ツノクロツヤムシの分類は以下のようになります。

- 界:動物界(多細胞生物で、自ら動いて他の生物を食べることで栄養を得る、最も大きなグループ。)

- 門:節足動物門(体が外骨格で覆われ、脱皮を繰り返して成長するグループ。昆虫、クモ、甲殻類などが含まれる。)

- 綱:昆虫綱(体が頭・胸・腹の3つに分かれ、6本の脚を持つグループ。多くは翅(はね)を持つ。)

- 目:甲虫目(硬い前翅が「鞘翅(さやばね)」となり、体を鎧のように守る昆虫のグループ。昆虫で最も種類が多い。)

- 上科:コガネムシ上科(クワガタムシやコガネムシなど、特徴的な触角を持つ甲虫たちが含まれるグループ。)

- 科:クロツヤムシ科(朽ち木の中で家族で暮らし、親が幼虫の世話をするという、社会的な習性を持つ甲虫のグループ。)

- 属:Cylindrocaulus(クロツヤムシ科の中で、ツノクロツヤムシなど特に近縁な種が集まる、より小さなグループ。)

- 種:patalis(分類の最も基本的な単位。この場合、四国・九州のブナ林に生息する準絶滅危惧種の「ツノクロツヤムシ」を指す。)

この情報から「外骨格をもち脱皮する」「完全変態※する甲虫である」「クワガタムシに近縁」などが推測できます。実際にツノクロツヤムシは、親が幼虫に餌を与えたり、サナギの部屋を用意するなど、昆虫では珍しい社会行動(ここでは親が子供の世話をする習性)をもち、四国・九州のブナ林に分布する準絶滅危惧種です。

分類学的な知識が、生態を理解する出発点になるというアプローチもあるのです。

手元に図鑑やハンドブックがないときは「Googleレンズ」「LINNÉ LENS」などで手がかりを見つけてみましょう🔎

AIの判定をきっかけに、他の信頼できる資料で裏付けまでできたら理想的です。

完全変態🐛🦋

完全変態は、卵→幼虫→蛹→成虫という4段階を経る昆虫の生活史で、チョウ、カブトムシ、ハチ、ハエなど現生昆虫種の約80〜85%がこの方式を採用しており、昆虫の繁栄の最大の要因とされています。

反対にバッタ、カマキリ、トンボなどは「不完全変態」の昆虫で、蛹にならずに羽化します。羽化は昆虫が成虫になることいみします。(一部、ミノムシのメスのように成虫になっても幼虫のような姿のままのものも存在しますが…)

完全変態の最大のメリットは、幼虫と成虫が異なる環境や食料を利用できることで、親子間の競合を避けられる点です。例えば、チョウの幼虫は葉を食べて成長に専念し、成虫は花の蜜を吸って繁殖活動に集中できます。

出典:Wikipedia ‐ 完全変態

一方、蛹の段階では動けず、外敵への防御力がほぼゼロという大きなリスクを抱えます。また、多くの組織で古い細胞が分解され、新たな細胞や構造が分化するため、膨大なエネルギーと時間が必要です。

出典:オオムラサキセンター ‐ オオムラサキを知ろう オオムラサキの一生

不完全変態(バッタやトンボなど)は蛹期がなく、幼虫の期間も常に動いて食べられるため、リスクは低いものの、親子で同じ資源を奪い合う可能性があります。化石記録や分子時計解析から、完全変態は古生代後期に起源を持つ可能性が示唆されており、この戦略が昆虫の多様化と繁栄の鍵となりました。

出典:九州大学総合研究博物館 ‐ 烏山邦夫甲虫類コレクション KCB0157 クロツヤムシ

分類学は、博物館や研究室の中だけの学問ではありません。その考え方と仕組みを日常に活用することで、私たちの生活はより整理され、自然への理解は深まり、思考力は向上します。

理論的、効率的に物事を考え、事実に従って整理するのが分類学とも言えますね。また、情報の蓄積もとても重要です。

最先端の分類学

いま分類学は、デジタル技術・AI・国際ネットワークの力を借りて、かつてない変革の時代を迎えています。スマートフォンから研究所まで、あらゆるレベルで新しい技術が活用され、世界中の研究者と市民が協力して生物多様性の理解を深めています。

AI が見抜く「かたちの違い」:自動分類

AI(人工知能)の進歩は、分類学にも革命をもたらしています。

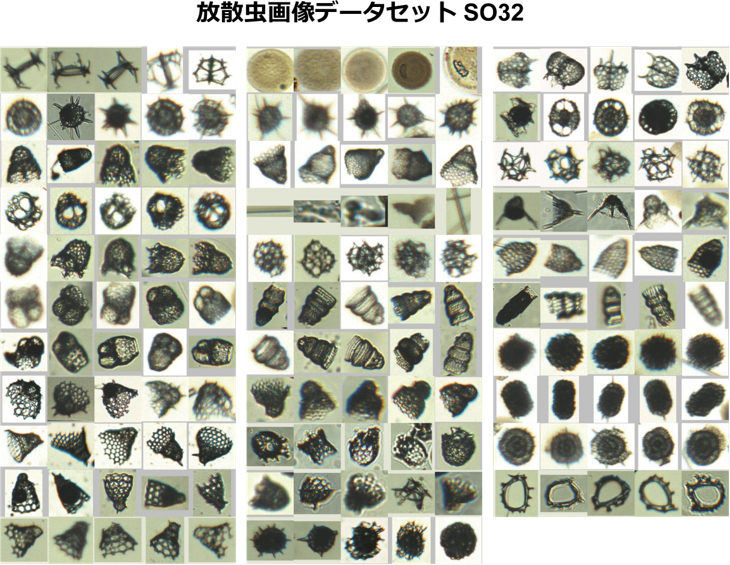

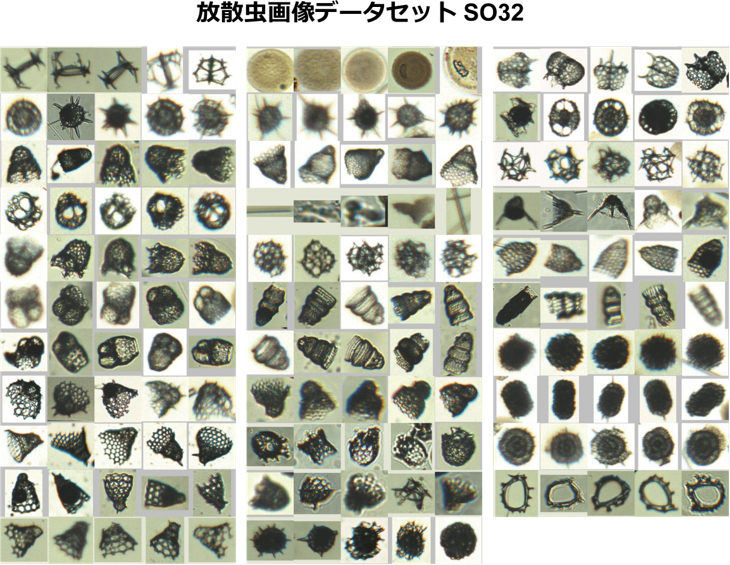

産業技術総合研究所は、放散虫微化石の画像を深層学習モデル(Vision Transformer)で解析し、専門家並みの精度(約86%)を実現。数式で生成した図形を使う事前学習(FDSL)により、少ないデータでも学習可能にしました。

出典:国立研究開発法人産業技術総合研究所 ‐ AI研究の最新知見、ミクロな化石の鑑定で成果

熊本大学では、細胞骨格の特徴を機械学習に学習させ、細胞を自動分類する方法を開発。分類だけでなく「どの特徴が分類基準になったか」を可視化でき、薬剤開発にも応用が広がっています。

こうした技術は、人の手による作業に比べて数百倍の速さで処理でき、ヒューマンエラーの減少にも役立っています。AI はもはや研究者の「補助眼」となっています。

世界をつなぐデータ基盤:GBIF

GBIF(Global Biodiversity Information Facility) は、生物多様性データを国際的に集約・公開する最大のプラットフォームです。博物館の標本から市民の観察記録、DNA 情報までが共通規格(ダーウィン・コア)で統合され、自由に利用できます。

- 2014年:約5億件

- 2025年:約20億件超(毎年数億件ペースで増加)

と急増しており、毎年数千件の研究論文で活用されています。日本も JBIF※を通じて標本や調査データを提供しており、国際研究に直結しています。

JBIF🌐

JBIF(日本生物多様性情報イニシアチブ)は、世界最大の生物多様性データベースGBIFと連携し、日本国内の博物館標本や調査データを集めて標準フォーマットで公開する仕組みです。誰でもアクセスできるオンラインプラットフォームを通じて、研究者はもちろん市民や行政も、生物分布の解析や保全活動に必要なデータを簡単に活用できます。

政府や大学、博物館など多様な機関が協力し、常に新しい観測記録が追加されることで、気候変動や外来種対策など幅広い分野の研究を支えています。

出典:JBIF ‐ JBIFは 生物多様性情報の世界への発信や 国内での普及活動に取り組んでいます

このオープンな仕組みは、気候変動の影響分析、外来種対策、感染症媒介生物の分布予測など多様な研究に活かされています。

あなたが日本語でJBIFに提供したデータは、国際基準の形に変換されてGBIFに提供される、とういことですね。

市民も科学者に:アプリが拓く参加型分類学

スマホの普及により、誰でも分類学に参加できる時代になりました。先程も紹介しましたが、以下のようなアプリであなたの観察記録を共有したり、情報を探したりできます。

- iNaturalist:撮影した生物を AI が判定し、ユーザーコミュニティが確認。検証済みデータは GBIF に提供され、研究レベルで利用されています。

- BIOME(バイオーム):ユーザーの日々の生物観察情報を収集し、国内最大級のリアルタイム生物分布ビッグデータとして蓄積する、100万ダウンロード突破のアプリです。 蓄積されたデータは科学と社会を繋ぎ、企業や行政による環境保全活動やネイチャーポジティブの実現に向けたビジネスに活用されています。

- いきものログ(環境省):環境省をはじめ様々な組織や個人が持つ生物情報を集積・共有し、全国のいきものマップを作成・提供するシステムです。 発見した生物の情報を報告できるほか、蓄積されたデータを検索して地図で見たり、ダウンロードしたりすることができます。

ただし、データが都市部に偏りがちなことが課題となっています。このため、カナダの「Blitz the Gap」のように「調査空白地(データの少ない地域)」を市民に提示し、観察を促す取り組みも始まっています。

分類学は研究者だけのものではなく、一般人も共に支える「みんなの科学」になってきているのです。

分類学をもっと知りたい人には、こちらもおすすめ👇️

分類学が私たちに教えてくれること

分類学が単なる生物の整理術ではなく、生命の歴史を読み解き、私たち自身が立つ位置を教えてくれる壮大な知識の体系であること、伝わったでしょうか?

古代の実用的な知恵から、リンネ、ダーウィンによる革命、そしてAIや市民科学が拓く現代まで、分類学は常に私たちの世界観を映し、更新を続けています。その根底にある重要なメッセージは、地球上のすべての生命は、例外なく「つながっている」ということです。

この「つながり」の理解は、今まさに地球規模の課題解決に直結する、実践的な学問へと進化しています。例えば、2024年の生物多様性条約COP16※では、遺伝資源のデジタル情報から生まれる利益(創薬など)を生物多様性の保全に還元する「カリ基金」の設立が決定しました。

COP16🔖🤝

COP(締約国会議)は、生物多様性条約などの国際条約を実施するために加盟国が集まり、協力や政策を決定する定期的な会議です。各国政府や専門家が最新の科学知見を持ち寄り、地球規模の環境課題に対する具体的な行動計画を合意します。

第16回締約国会議(COP16)は、2024年にコロンビアのカリで開催された生物多様性条約の世界的な会議です。主な議題は「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の具体的な実行計画でした。

最大の成果として、生物多様性の保全を資金面で支援する新しい国際基金「カリ基金」が設立されました。この基金は、遺伝資源のデジタル情報から得られる利益を、資源国へ公正に還元する画期的な仕組みを含んでいます。

また、先進技術や市民科学の最新成果を途上国支援に結びつける仕組みづくりも進められ、世界中で平等に研究と保全を進める動きが加速しています。これにより、生物多様性のホットスポットとなる熱帯地域でも、地域の知見と最新技術を公平に共有できる未来が期待されています。

IISD ‐ Summary report, 16 October – 1 November 2024

Deloitte ‐ 生物多様性COP16で得られた成果とは~世界のネイチャーポジティブ実現に向けて~(2024年11月)

また日本では2025年、国立環境研究所が「エネルギー地形解析」という新手法で、生物群集の変化を高い精度で予測する技術を発表しました。これらの動向は、分類学的な知見が、もはや学問の世界を超え、国際的な政策や未来予測の最前線でも重要なツールとなっていることを示しています。

地球の生命目録と、その不均衡な現実

分類学が私たちに教えるもう一つの現実は、この地球の生命目録(カタログ)が、いまだ完成には程遠いということです。そして、その探求の道のりには、大きな不均衡が存在します。

未知の生物の多くは、生物多様性が豊かな熱帯地域、つまり開発途上国に集中しています。一方で、AI搭載アプリのような最新技術や研究資金は、先進国に偏っています。

日本で「Biome」のようなアプリが100万ダウンロードを超え、市民参加型の生物調査が普及する一方、生物多様性の源泉である地域では、基礎的な分類研究すら資金不足に悩まされているのです。今後の分類学の発展には、現地の研究者の育成を支援し、その土地に古くから伝わる伝統的な知識にも敬意を払いながら、技術や利益を公正に分かち合うといった、本当のパートナーシップが求められるのです。

あなたの世界に、新しい存在を追加

あなたが関心のあるものを、分類学を念頭に置きながら観察してみましょう!

分類学の歴史は、人類が生き物の多様性の中にある法則を解明しようとし、自然界での自分たちの位置を理解しようとする、長い研究の積み重ねでした。一つの生き物に関心を持ち、名前を知ることは、あなたの世界に新しいパズルのピースを得るようなものです。

その小さなピース収集の積み重ねは、やがてあなたが見る世界をより広く、鮮明にします。その世界のピースも、分類学がどこにつながるのかを導いてくれるはずです。

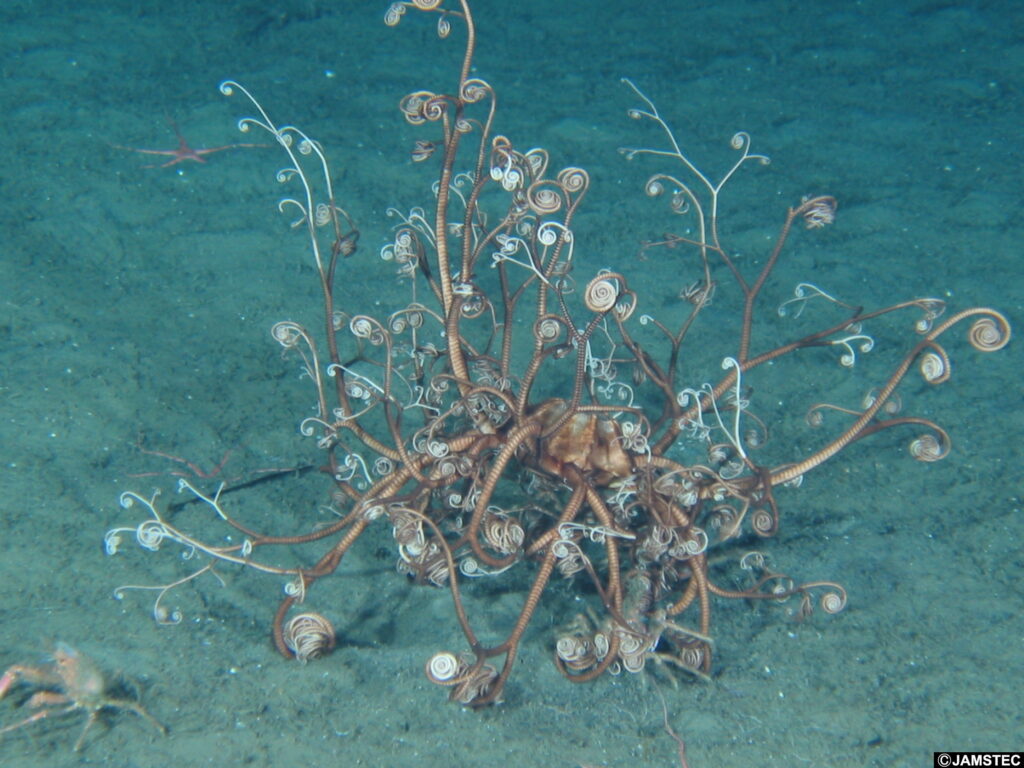

新種の宝庫!深海の生き物の不思議な生態はこちら👇️

なんと!この記事がKindle書籍として出版されました!書籍バージョンはもう少し踏み込んだお話なども加筆しています。👇️

書籍だけのおまけコーナーもついています

他にも「一科一属一種」についての書籍もあります。よかったらAmazonで覗いてみてください。

のんびり読書で、分類学と貴重な生き物を巡ってみましょう

生き物がもっと好きになりますよ〜

【広告】この記事は「SWELL」というWordPressテーマで執筆しています。有料ですが買い切りなので、長く快適にブログを続けたい人にはおすすめですよ!👇️

出典・参考

名前を知ると世界が変わる?分類が持つ本当の意味

化石研究会 - 特集「生き物を分類するってどんなこと?」~分類学の普及と現状~

WHO - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)

日本図書館協会 - 日本十進分類法(NDC)(2025年5月)

分類の基本原理(カテゴリー分けの仕組み)

筑波大学 ‐ 動物系統分類学 ―私の昔のテキストから―(連載第2回)牧岡 俊樹(元 筑波大学 生物科学系)(2006年)

東京医科歯科大学 ‐ 第3章 生物多様性を整理する(2003年4月)

東京大学 ‐ Carl von Linne(カール・フォン・リンネ)1707-1778

分類学の歴史をたどる

奈良国立博物館 ‐ 『種々薬帳』(しゅじゅやくちょう)(2024年)

分類学を実践してみよう!

iNaturalist ‐ 自然とふれ合おう 自然界からの観察記録を探索し、共有しましょう

RECRUIT ‐ MECEとは? 論理的思考の基本となる考え方やビジネスにおける活用例、注意点(2024年6月)

Nikkei The KNOWLEDGE – 収集した情報の整理方法とは? 効率よく仕事を進めるためのコツを解説(2023年12月)

大阪市立自然史博物館 ‐ ツノクロツヤムシの幼虫への給餌行動(2002年8月)

Wikipedia – Cylindrocaulus patalis

橿原市昆虫館 ‐ 橿原市昆虫館だより GONTA(2007年12月)

最先端の分類学

GBIF ‐ GBIF | Global Biodiversity Information Facility

熊本大学 ‐ 細胞の骨組みの特徴に基づいたAIによる細胞の自動分類と分析(2022年10月)

熊本大学 ‐ AI で植物細胞構造をバーチャルに染色し、 高精度に解析する新手法を確立(2025年1月)

Blitz the Gap ‐ Help us fill biodiversitydata gaps!

分類学が私たちに教えてくれること

Convention on Biological Diversity ‐ COP 16 in Cali: progress towards making peace with nature

日本経済団体連合会 ‐ 生物多様性分野を巡る最近の動向と環境省の2025年度主要施策(2025年6月)

ipbes – The global assessment report on BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES

国立環境研究所 ‐ 生物群集はエネルギー地形の高低に従い変化する—データ駆動型の生物多様性の変化予測を実現—(2025年4月)

コメント