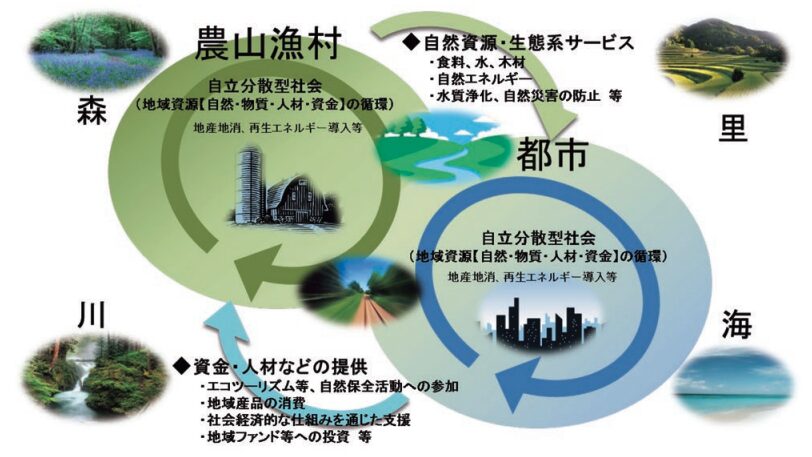

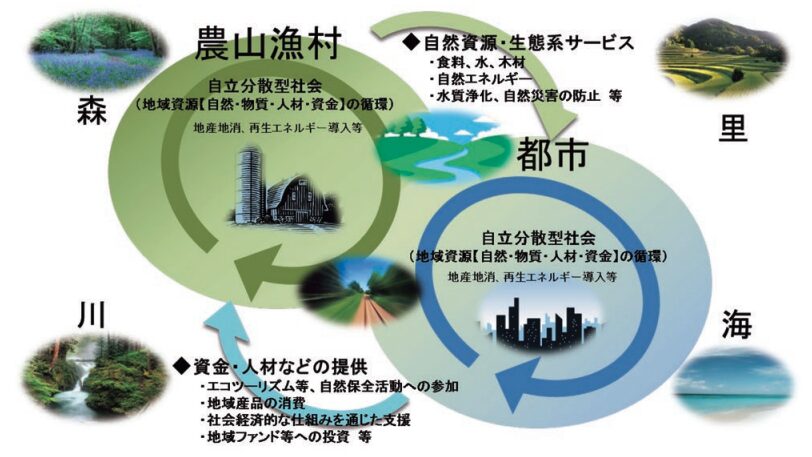

日本には、原生的な自然とは一線を画す、人の営みが介在することで守られてきた独自の自然環境があります。それが「里地里山」です。

そこでは、人間が自然を一方的に利用するのではなく、適度な関与が生物の多様性を引き出し、資源を循環させる精緻な仕組みが何世代にもわたって築かれてきました。里地里山を知ることで見えてくるのは、人間と野生生物が互いに利益を分かち合いながら生きる、調和の取れた循環と共生の姿です。

メンフクロウ職員

メンフクロウ職員では、なぜ里地里山にはシナントロープが多いのか?それを知るためにまずは里地里山について確認しておきましょう。

里地里山とは?人の営みと自然が共鳴する場所

日本の原風景を思い浮かべるとき、なだらかな丘陵地や、黄金色に輝く稲穂、そしてそれらを囲む雑木林が目に浮かぶのではないでしょうか。これらは単なる自然ではなく、長きにわたり人々が手を加えることで形作られてきた、人と自然の調和の結晶です。

里地里山とは、原生的な自然と都市との中間に位置し、農業や林業などの人々の営みを通じて維持されてきた環境のことです。そこには、ただ放置された森では出会えない、独自の生態系と豊かな命の循環が息づいています。

現在は都市の端っこ、海と山の傍に住んでいますが、幼少の頃は筆者も里地里山に相当する場所で育ちました。

里地里山の定義と日本の風景

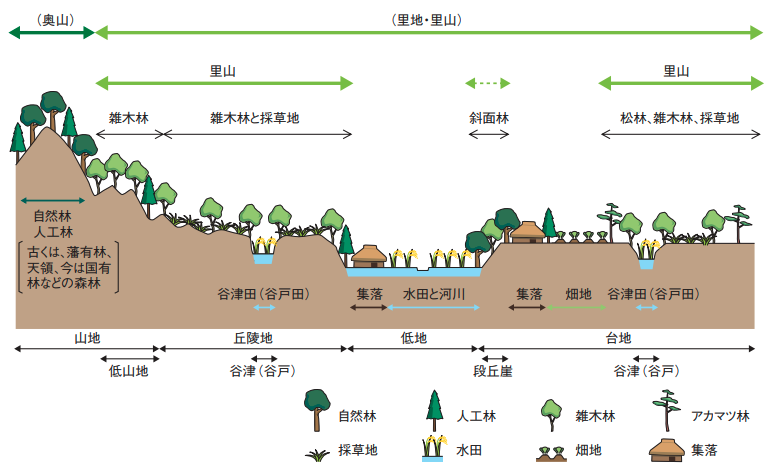

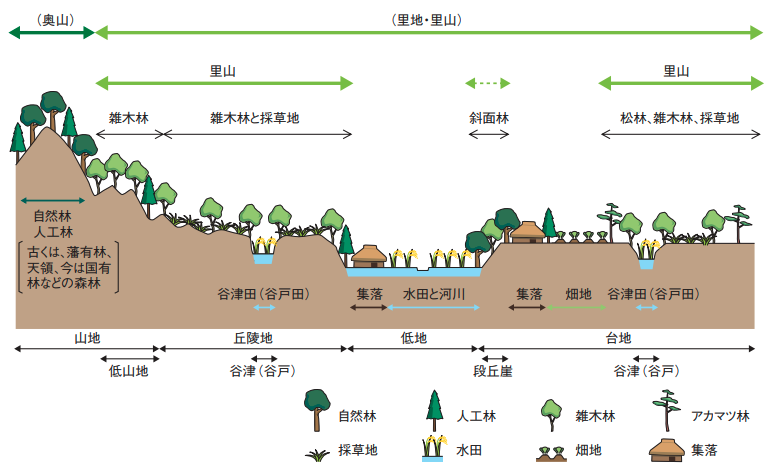

里地里山は、集落を取り巻く二次林や農地、ため池、草地、小川などが一体となった農村環境を指し、かつて日本の国土のおよそ4割を占めていたとされています。 ここは「原生林」や「都市」とは異なる、学術的には「二次的な自然」と呼ばれる環境です。

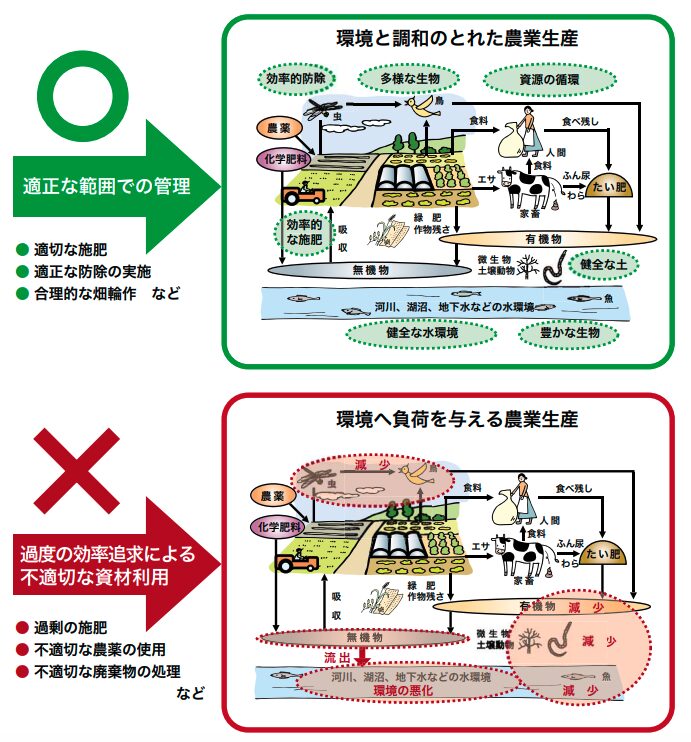

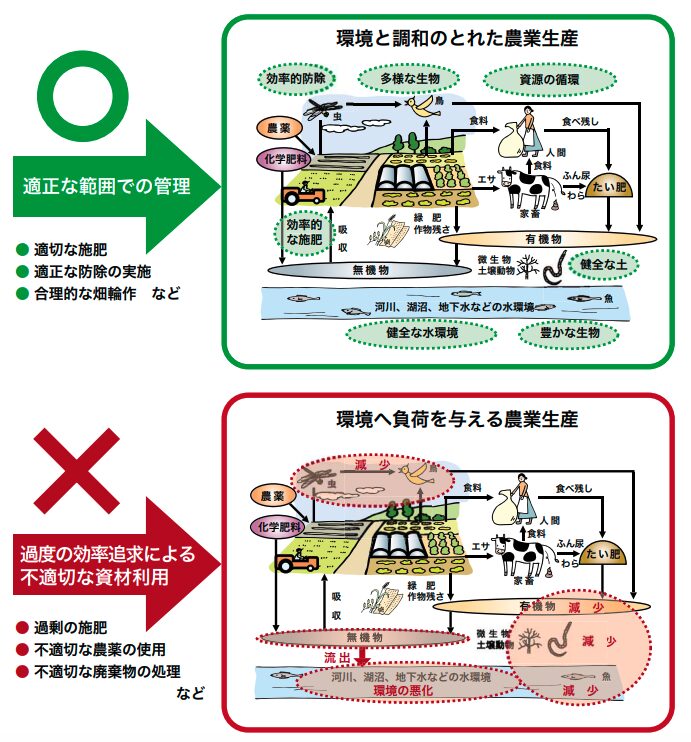

出典:農林水産省 ‐ Ⅲ.健全で豊かな自然環境の保全

環境省は、このような農地や里山林、水辺環境がモザイク状に組み合わさった地域を里地里山と定義し、多くの絶滅危惧種が依存する重要な生息地として位置づけています。 薪や堆肥、用水など生活資源を得る場として長く利用されてきたこの地域は、いわば日本の伝統的な農村景観そのものであり、そこに息づく四季折々の自然や文化も、この環境と深く結びついてきました。

出典:農林水産省 ‐ 棚田地域の振興について

二次的自然とは何か

出典:農林水産省 ‐ Ⅲ.健全で豊かな自然環境の保全

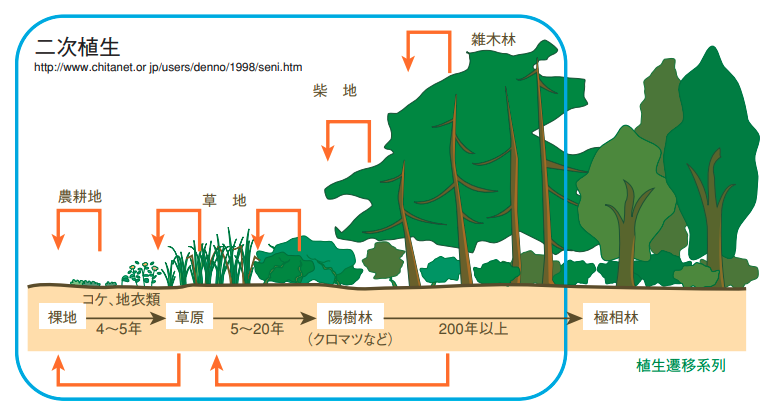

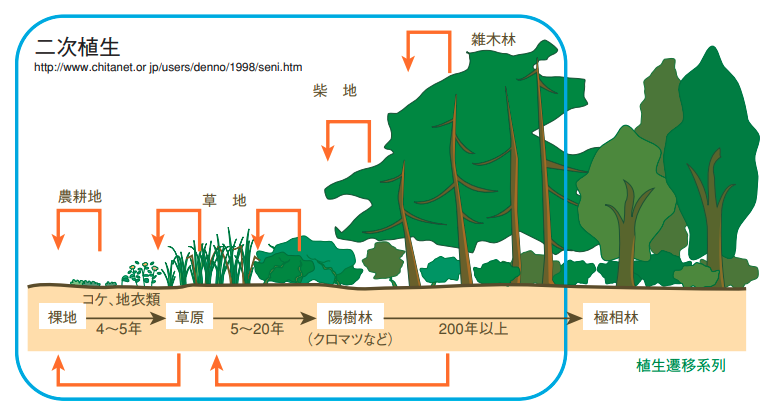

里地里山を理解する上で欠かせないのが「二次的自然」という考え方です。これは、人の手が加わることで維持される自然環境のことで、里地里山を構成する二次林(雑木林)、農地(田圃・畑)、ため池、草地、水路などがこれに当たります。

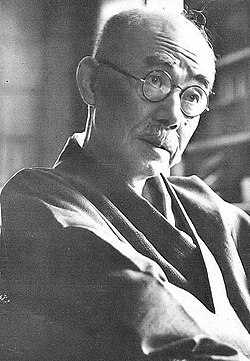

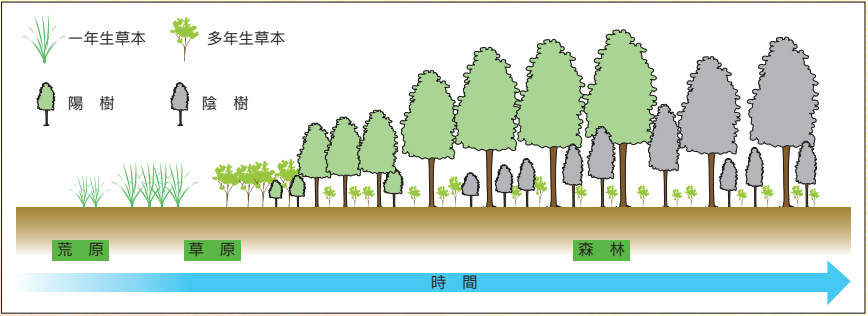

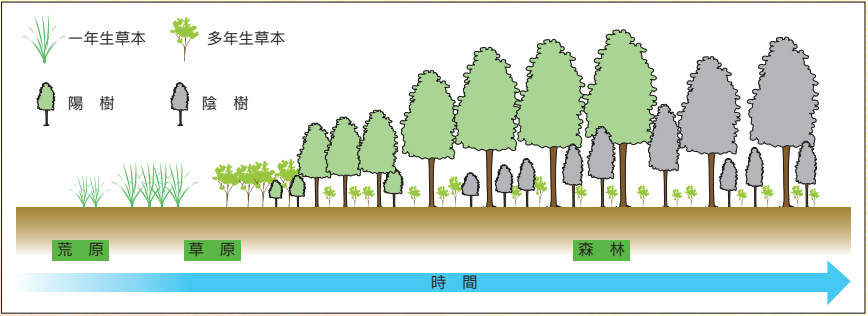

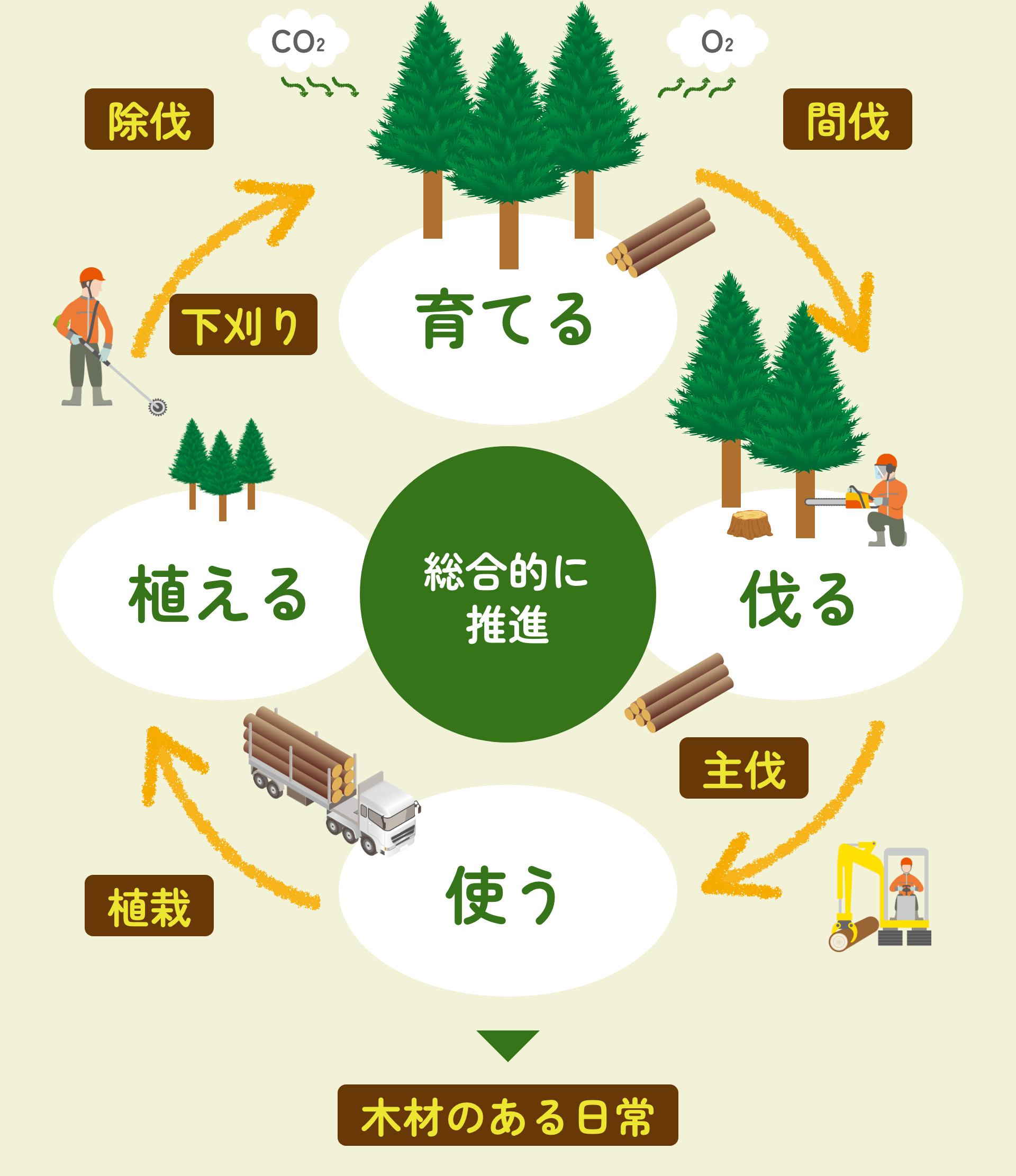

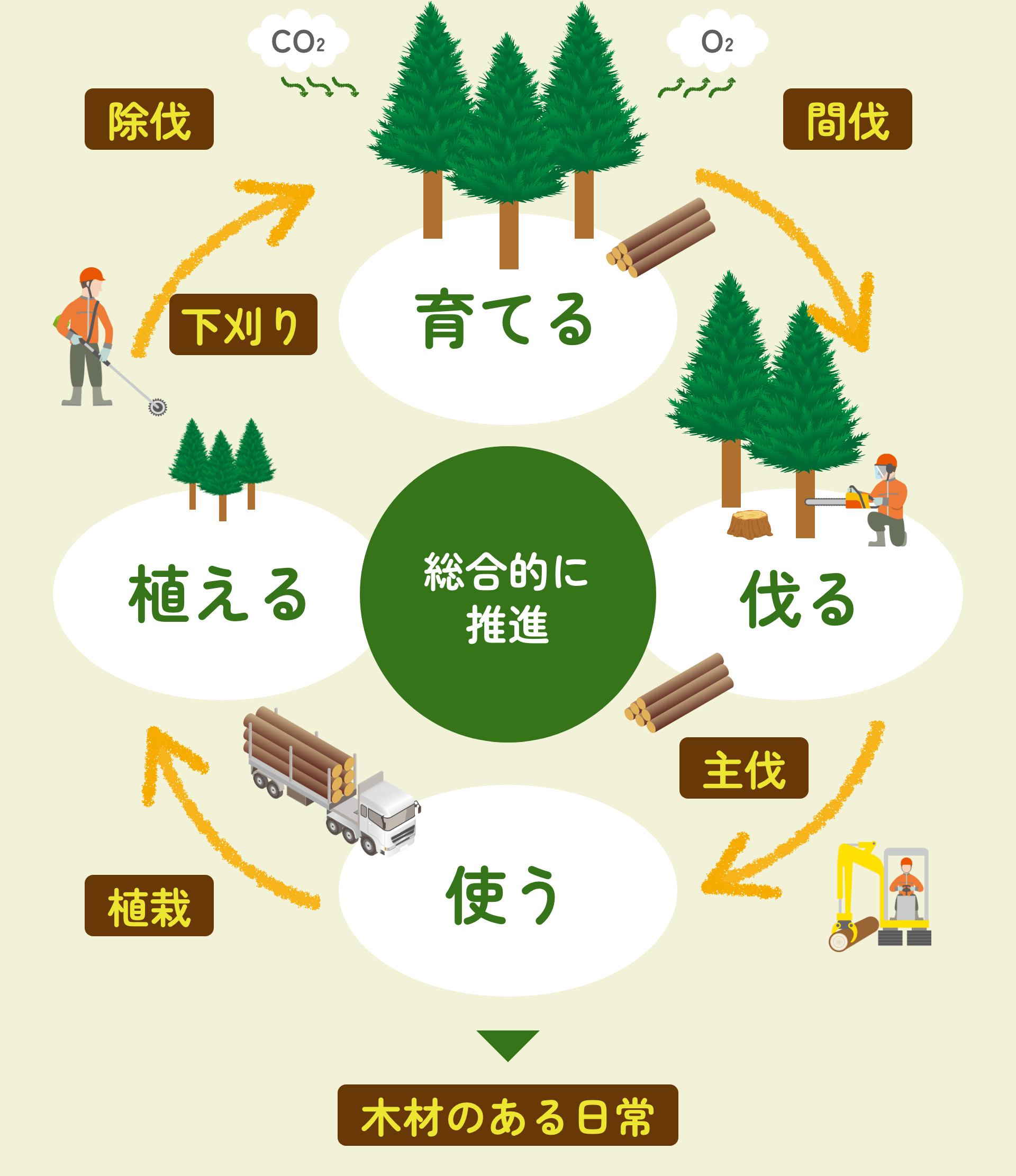

重要なポイントは、これらの環境は放置するだけでは成り立たないということです。手つかずのままにしておくと、植生遷移が進行し、明るいコナラやクヌギの雑木林から、やがて暗いシイやカシなどの常緑樹林へと変わっていきます。 つまり、里山の豊かさは、草刈りや枝打ち、定期的な伐採といった継続的な管理があってこそ保たれている、人と自然の「共作物」なのです。

出典:農林水産省 ‐ 2.農山漁村の二次的自然と身近な生き物たち

人の営みは自然からの搾取ばかりではなく、もともとはその土地の自然と共生し、健全な生命の循環の一部として存在しているのです。

モザイク状の環境が生み出す「生命の密集地」

里地里山の最大の特徴は、異なる環境が隣り合わせに存在する「ランドスケープ・モザイク」にあります。 水辺、草地、林縁、深い森といった多様な環境が狭い範囲に混在することで、それぞれの場所を必要とする多種多様な生き物たちが集まります。

例えば、水田で餌をとり、樹林で巣を作るサシバのような猛禽類にとって、こうした境界線が入り混じる環境は、生存のために極めて重要な条件を満たしているのです。

出典 ‐ 林野庁 ‐ 第1部 特集 第2節 我が国の森林における生物多様性とこれまでの保全の取組(1)

生態学では、異なる環境の境界線を「エッジ(林縁)」と呼びます。 里山は、このエッジが非常に多いため、一般的に生物多様性が高くなる傾向があります。

この「エッジ効果」によって、異なる環境が接する場所では、両方の環境の資源を利用できるため、複数の環境条件を必要とする生きものが増加し、結果的に豊かな生態系が育まれるのです。

里山が生成された過程:人間の営みが生んだ生態系

出典:農林水産省 ‐ 「日本の棚田百選」坂折棚田がある岐阜県恵那市中野方町の棚田群」

現在見られる里山付近の森の多くは、太古からそこにあった森ではなく、人々の生活のために繰り返し利用されてきた結果として生まれた「二次林」です。 弥生時代以降の水田稲作、古代・中世の製鉄や製塩、近世から昭和初期までの薪炭利用によって、コナラやクヌギ、アカマツなどの陽樹が優占する明るい雑木林が広がりました。

特に薪炭利用の時代、人々は10~30年周期で定期的に樹木を根元から伐採し、そこから出た新しい芽を育てる「萌芽更新」を繰り返してきました。 このたびに、林床に光が差し込み、背の低い草花やそれらを糧とする昆虫、小動物が豊かに暮らせる環境が更新されたのです。

コナラやクヌギなどの陽樹が優占する明るい雑木林が維持される条件をまとめると以下のようになります。

①定期的な伐採(萌芽更新)

②林床への光の到達確保(散光透過率10~30%)

③定期的な下刈り

④陰樹(暗い環境に耐性のある樹木)の抑制

民俗学の父として知られる柳田國男は、農村の生活文化と経済システムを深く研究し、日本の農業社会の根底にある知恵と伝統を記録・分析しました。 こうした研究を通じて、かつての里山が「資源を循環させる営み」の結果として成り立っていたことが明らかになりました。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Kunio Yanagita 01

人々の生活のための工夫が、長い歳月をかけて、野生生物との共生の場を育て上げたのです。落ち葉を堆肥として畑に入れ、薪を燃料として利用する…。

こうした営みが、結果として暗くなりすぎた林に光をもたらし、多様な生命の居場所を作り出してきたのです。

筆者も「生活=お金がないとできない」という考えにとらわれがちですが、今でもお金にあまり頼らず暮らして行けている人だっているんですよね…

そうですね、「全くお金がなくても大丈夫」という生活は、現代の日本社会の仕組みでは考えにくいことかもしれません。しかし、私たちが本当に「必要」だと思い込んでいるもののすべてが、本当は必要でないかもしれません。

里山の営みを見ていると、「お金で買える豊かさ」と「自分たちで作り出せる豊かさ」は別物だということに気づかされますね〜

薪を割ること、野菜を育てること、そうした地道な営みの中に、実は現代社会が失ってしまった「本当の満足感」があるんです。ぼくがずっと家庭菜園を続けるのも、その満足感が得られるからでもあります。

このように、里地里山は「人が入るからこそ保たれる自然」であり、モザイク状の環境と長年の営みの積み重ねが、多様な生命を支える土台になっています。かつての薪炭利用が化石燃料に置き換わり、農業の管理が減少するなか、現在では里山は新たな課題を抱えています。

筆者が里山に住んでいたときも、お風呂は薪で沸かしていました。山で遊んでいても、お風呂を沸かす匂いや夕食を作る匂いをかいだら、みんな当たり前に家に帰ったものです。

次の章では、この里地里山を舞台に、人とともに暮らしてきた「シナントロープ」と呼ばれる生き物たちの姿を、水辺の環境から見ていきましょう。

シナントロープたちの暮らし:水辺を舞台にした共生

「シナントロープ(synanthrope)」とは、人間の生活空間や営みと密接に依存しながら生きる野生生物のことです。

里山の水辺は、人が作り出した「人工的な湿地」でありながら、そこに暮らす無数の生きものにとってはかけがえのない拠りどころです。水田やため池、水路は、かつて日本に広がっていた自然の湿地に代わり、春から夏にかけて水が張られ、秋から冬には乾いた地面になるという「乾湿サイクル」を繰り返します。

この人間による営みが無意識のうちに生み出した環境が、トンボやカエル、水生昆虫たちにとって、命を繋ぐための理想的な舞台となってきたのです。

この人の営みが作り出した水辺の仕組みが、どのようにシナントロープたちを育んでいるのか見ていきましょう。

水田:生命のゆりかごが持つ「乾湿」のリズム

出典:農林水産省 ‐ 京ヶ原棚田「未来へ残す天空の棚田」

水田は、お米を育てるための農地であると同時に、本来の自然界にあった「湿地」に近い役割を果たしています。 春から夏にかけて水が張られ、秋から冬には乾いた地面になるという「乾湿サイクル」は、単なる農作業の都合ではなく、実は多くの水生生物にとって生存に不可欠な仕組みなのです。

一年中水がある沼では、捕食者である魚が繁殖し続けるため、カエルやトンボの幼虫は食べられてしまいます。しかし、季節ごとに水が引くことで、その天敵が姿を消し、代わってトンボやカエルが安定して繁殖・成長できる環境が作られるのです。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Sympetrum pedemontanum 1(loz)

かつて日本中にあった自然の湿地が失われていく中で、水田はこうした水生生物たちが命を繋ぐための「代わりの湿地」として、極めて重要な存在になってきました。

アキアカネやミヤマアカネなどの赤トンボ類は、この乾湿サイクルに完全に適応した生き物の代表です。幼虫時代を水田で過ごし、成虫になると山へ移動し、秋に再び水田へ戻ってくるという、里地と里山を繋ぐ旅を繰り返します。

また、ニホンアカガエルやトウキョウダルマガエルも、水田を産卵場として利用し、農事の暦と密接に連動した生活を送っています。 しかし、近年の耕作放棄や乾田化、農薬の使用により、こうした生き物たちの生息環境は急速に失われつつあります。

出典:国立環境研究所 ‐ トウキョウダルマガエル

指標生物:環境の健康度が「姿」で分かる

指標生物とは、その生物がいることで、周辺環境の健全性を測ることができる生きもののことです。 里山の水辺では、ゲンジボタルやメダカが特に優れた指標生物として機能します。

これらの生き物が存在する水辺には、一定の水質基準が保たれていることが科学的に明らかになっているからです。例えば、ゲンジボタルの生息河川を調べた研究では、pHや溶存酸素、大腸菌群数など、いくつかの水質指標が一定の範囲内にあることが、生息の目安になると報告されています。

つまり、ゲンジボタルの姿を見ることは、その水辺が長期的に健全な環境を保っていることを意味しているのです。

さらに特定の地域では、大型の野生生物が指標生物としての役割を果たしています。兵庫県豊岡市で進められている、コウノトリの野生復帰プロジェクトがその好例です。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Ciconia boyciana and Ardea cinerea

2005年に野生に戻されたコウノトリが再び自然界で繁殖できるようになったということは、その環境にカエル、魚、昆虫など、食物連鎖全体が健全に機能していることを証明しています。 豊岡市では、コウノトリが暮らせる環境づくりのために「コウノトリ育む農法」を推進し、農薬を削減し、堆肥や地元の有機資材を活用する方式へ転換しました。

その結果、耕作面積は2015年には約366ヘクタールにまで拡大し、同時に水田の生物多様性が大幅に回復したのです。

出典:コウノトリと共に生きる豊岡 ‐ 「コウノトリ育む農法」による米づくり(コウノトリ育むお米)

水路と土手:生命を繋ぐ「移動の回廊」

かつて土で造られていた水路やその脇の土手は、生きものたちが安全に移動し、住処とする「緑の回廊(エコロジカル・ネットワーク)」として機能していました。しかし、近年の「水路のコンクリート化」は、カエルや魚たちの移動を遮り、隠れ家を奪う大きな要因になっています。

土木研究所の調査によると、自然河岸とコンクリート護岸には大きな違いがあります。 自然河岸では、流速が場所によって異なり、小石や植物(水中カバー)が豊富にあるため、多様な魚類やカエルが生息できます。

一方、コンクリート護岸は流速が一定で速く、カバーがないため、生息量は数十分の一まで激減することが確認されています。 さらに致命的なのは、カエル類にとってコンクリートは垂直で滑らかな壁のため、水田から樹林や他の水田への移動を試みても、転落すると脱出できず、やがて死に至ることです。

こうして、かつては水田から林へと連続していた生物のネットワークが、コンクリートによって寸断されてしまった地域も多いのです。

里地里山の水辺は、単なる農地の一部ではなく、人間と多様な生きものが生活のリズムを共有する共生の舞台です。乾湿サイクルという人間の営みが、無意識のうちに多くの種を支える仕組みを生み出し、それが今も里山の生物多様性を支えています。

この繊細なバランスを理解し、守っていくことは、私たちの故郷の豊かさを次世代へ繋ぐことにも繋がります。

次の章では、水辺から視点を移し、樹林や草地がどのように生命のネットワークを支えているのかを紐解いていきます。

シナントロープたちの暮らし:樹林と草地が支える生命

水辺から少し視線を上げると、そこには人の手によって手入れされた明るい雑木林や、定期的に草が刈り取られる草原が広がっています。里地里山の「陸」の環境は、薪を採ったり萱を収穫したりといった人々の営みが、長い年月をかけて作り上げてきたキャンバスのような場所です。

この陸のステージでは、水辺で育った命が、その後の一生を送るための生活空間が広がっています。では、樹林と草地、そして近年大きな課題となっている竹林の変化が、シナントロープの生きものたちの暮らしにどのような影響を与えているのかを見ていきましょう。

二次林の「明るさ」が生み出す多様な世界

里山の雑木林の多くは、コナラやクヌギを中心とする「二次林」で、薪炭材として伐採と萌芽更新を繰り返し受けてきた森です。こうした林では、樹齢20~30年ほどの比較的若い木が多く、樹冠が高く上がることで林床まで光が届きやすくなります。

その結果、スミレ類やキキョウ、オカトラノオといった草花が地表を彩り、それらを食草とするチョウやガの幼虫、小型の甲虫類が豊かな群集をつくります。

出典:鳥取県 ‐ 高齢広葉樹林(ナラ類、シイ・カシ類)の萌芽更新技術の確率

人が定期的に木を伐り、切り株から伸びた新しい芽を育てる「萌芽更新」は、この明るい環境を維持する伝統的な手法です。 樹液がしみ出すクヌギやコナラの幹には、カブトムシやクワガタムシ、スズメバチ、チョウ類が集い、一本の木のまわりに、昼と夜で顔ぶれの違う「生きものの酒場」が成立します。

出典:オオムラサキセンター ‐ オオムラサキを知ろう

里地里山の担い手の減少にともない、スズメバチにも立ち向かう勇猛さで知られるオオムラサキも個体数が減少しています。

オオムラサキについてはこちらの記事でも紹介しています👇️

しかし、こうした雑木林も管理が途絶えると、シイ・カシ類やタブノキといった常緑広葉樹が育ち、植生遷移が進行して「極相」と呼ばれる暗い林へと変化していきます。 極相とは、遷移の最終到達地点であり、シイやカシなどの陰樹が優占する暗い状態から、さらに数十年~数百年経過してもほぼ変わらない安定した林のことです。

林内が暗くなると、光を必要とする草花やそれに依存する昆虫の多くが姿を消し、「明るさ」が生み出していた多様な世界が失われてしまうのです。

出典:林野庁 ‐ 再確認!日本の森林

草地と野鳥:定期的管理なくして失われるもの

雑木林の足元に広がる草地も、里山の生物多様性を支える重要なステージです。かつての農村には、ススキやチガヤが茂る「茅場(かやば)」のような高茎草地と、畦(あぜ)や土手に広がる低い草地が合わせて存在し、それぞれが違う生きものたちのすみかになっていました。

出典:iNaturalist – カヤネズミ Micromys minutus (alexander_ivlev)

茅場では、背の高い草がバッタやコオロギ、カヤネズミなどの隠れ家となり、畦や土手の低い草地では、スズメやツバメ、ハクセキレイが地表の昆虫や種子をついばむ姿が見られます。一方、ホオジロは「一筆啓上 日本一」と聞こえる独特の鳴き声で知られ、草原や農耕地の近くの低木に生息しており、ヒバリは春に上空で「揚げ雲雀」を見せながら、長く伸びた草地でのみ生息できます。

出典:WIKIMEDIA COMMONS – Emberiza cioides male

激減する日本の草地

明治時代には国土の10%以上を占めていた草地ですが、現在では1%程度にまで激減しています。 環境省の推奨では、高茎草地は年1回、低茎草地は年1~2回の草刈りが望ましいとされています。

適度な頻度で刈ることで、さまざまな丈や種類の草が混ざり合い、虫と鳥と小動物が入り乱れるにぎやかな草地が維持されるのです。 オミナエシやキキョウなど、秋の七草の一部も、こうした管理された草地を好む植物たちであり、それらもまた激減の危機に瀕しています。

竹林拡大:里山を侵食する負のスパイラル

近年、里山で大きな問題となっているのが、モウソウチクを中心とした竹林の急速な拡大です。 モウソウチクは18世紀ごろ中国から導入され、タケノコや竹材の生産に利用されてきましたが、燃料や資材としての需要が落ち込むと、手入れされない竹林が周囲の雑木林や農地へと広がり始めました。

出典:林野庁 ‐ 竹の利活用推進に向けて(2018年10月)

竹は地下茎で新しい竹を送り出すスピードが非常に早く、一度放置されると年々周辺へ「にじみ出す」ように侵入し、数十年のうちに斜面全体を覆ってしまう例も少なくありません。モウソウチクが優占する林では、厚い落ち葉の層と強い日陰のもとで、林床植物の多くが消えてしまいます。

その結果、足元の草花やそれを利用する昆虫、小動物の多くが姿を消し、「緑は増えたのに、生きものは減った森」が生まれてしまうのです。 さらに国立環境研究所の解析によれば、地球温暖化の影響で、今後は北日本でも竹林が広がる可能性が高いと予測されています。

加えて、竹林の拡大は、周囲の樹木を圧迫して枯死させるだけでなく、落ち葉や地下茎のせいで土が固くなり、土砂崩れのリスク増加につながることも指摘されています。 こうした「竹害」を抑えるため、各地では皆伐+地下茎の遮蔽板埋設、伐採竹の放置方法の工夫、必要に応じた除草剤注入など、現場ごとの事情に応じた対策が模索されています。

伝統的な竹工芸の再評価やバイオマス燃料としての活用など、再び「資源」として自然の循環の中に組み込む試みも始まっています。

竹素材の繊維や紙製品も増えてきましたね〜

雑木林の「明るさ」と、適切に管理された草地、そして竹林の広がりをどう抑えるか…。これらはすべて、里山がどれだけ多様な生きものを受け入れられるかを左右する鍵となります。

里山の樹林や草地は、人間が「適切に利用し続ける」ことで初めてその豊かさが守られるという、興味深い特性を持っています。ただ見守るだけではなく、自然のサイクルに歩調を合わせて関わることが、これほどまでに豊かな命のネットワークを維持してきたのです。

暗い森に生きる不思議な植物についてはこちら👇️

次の章では、この舞台の上で季節ごとに姿を変えながら生きる野鳥たちの営みに目を向けていきます。

季節とともに訪れるシナントロープ:野鳥たちの営み

里地里山は、そこに「定住」する生きものだけでなく、季節の移ろいに合わせて旅をする野鳥たちにとっても、命を繋ぐための重要な拠点です。渡り鳥や漂鳥にとって、人の営みが作り出す環境は、厳しい自然界を生き抜くための「避難所」であり、豊かな「食卓」でもあります。

人々の暮らしのリズムが、いかにして鳥たちの生活と重なり合い、彼らの命を支えているのか、その不思議で温かい共生関係を紐解いていきましょう。

越冬地としての里山:冬の命を繋ぐ「給食所」

出典:iNaturalist – ナベヅル Grus monacha (christoph_moning)

冬になると、北の国からマガンやカモ類といった多くの渡り鳥が日本の里山へやって来ます。 これらのガン類は、収穫後の田んぼに残された「落ち籾(おちもみ)」を主食とします。

落ち籾は、シベリアからはるばる飛来した鳥たちが、冬を越すために蓄積しなければならない脂肪分を供給するエネルギー源であり、田んぼで越冬するガン類にとって不可欠な食料です。

出典:山階鳥類研究所 ‐ 絶滅危惧種のガン類 カリガネの渡りルート追跡に日本で初めて成功しました(2022年5月12日)

さらに、柿の木に数個の実を残す「木守り柿」という日本の農村の伝統があり、この実がツグミやヒヨドリなどの冬鳥の貴重な食料となり、食料が乏しくなる冬を生き延びるのを助けています。 こうした人間が意図的に、あるいは伝統的に残してきた食料源が、遠くからやってきた生きものたちを支える「冬の給食所」として機能しているのです。

営巣地としての里山:人間の建造物が提供する新たな居場所

出典:iNaturalist – ツバメ Hirundo rustica (juanclaver)

野鳥の中には、人家の軒先や納屋などの建造物を巧みに利用して子育てをする種がいます。代表的なツバメは、春から初夏にかけて泥と枯れ草を混ぜて椀形の巣を作り、繁殖を行います。

ツバメが軒下という一見すると危険な場所を選ぶ理由は、カラスやヘビといった天敵を避けるためです。 カラスは空を飛べるため、地上の巣では対抗できない脅威ですが、人通りが多い軒下には近寄りにくいのです。

つまり、人間を一種の「用心棒」として信頼しているともいえます。 こうした人間の建造物が、自然界における崖や樹洞の代わりとなり、野鳥にとって新しい生態的地位(ニッチ)※を生み出してきました。

ニッチ(Niche)🎯🧩

ニッチ(niche)という言葉は、もともとフランス語で「壁のくぼみ」や「装飾用の小さな空間」を意味する建築用語でした。1917年、生態学者ジョセフ・グリニル(Joseph Grinnell)は、この比喩的な表現を使って、特定の生物が生態系の中で占める独特な「位置」や「役割」を説明するようになりました。

つまり、現代における「ニッチ」とは、ある生物が「何を食べるか」「どこに住むか」「いつ活動するか」など、その生物が利用できる環境条件・資源の総合的なパターンのことです。建築物の「壁のくぼみ」のように、生態系においても、各生物は「独自のくぼみ」を占めており、その中で他の生物と競合しないで生存しているのです。

-1024.png)

-1024.png)

出典:GeeksforGeeks – Ecological Niche

特に興味深い点は、同じ環境内で複数の生物が共存するために、それぞれが微妙に異なる「ニッチ」を利用している、ということです。例えば、光合成をする植物が優占する明るい環境では、菌従属栄養植物は「光が極めて少ない林床」というニッチを独占的に利用することで、競争を回避し、生存しているのです。このようなニッチの多様性が、生態系の豊かさと安定性を支えています。

参考・引用

Wikipedia ‐ ニッチ

People and Nature (Journal) – The socio‐ecological niche(2025年4月)

EcoEvoRxiv – Re-revisiting the Niche Concept (Leibold, 2025年)

出典:iNaturalist – Alcedo atthis ssp. ispida (mani_raab)

「里山食堂」の四季:農業活動と野鳥の食物連鎖

田植えや稲刈り、定期的な草刈りといった農業活動は、野鳥にとって食物連鎖を活性化させる「合図」でもあります。 春の田植え前には、トラクターが土を耕し、土中の昆虫が露出します。

加えて、春に水が張られた初期段階では、シラサギやダイサギが浅い水中に足を運び、露出した生き物を狙い集まります。 この光景は、里山の春の風物詩として古くから親しまれてきました。

出典:iNatoralist – ダイサギ Ardea alba (pyrrhula)

夏には、水田や畑の周辺の草むらでバッタやトンボが繁殖し、サシバやハチクマなどの猛禽類がそれを捕食します。秋の収穫後には、落ち穂や残り穂がスズメやハト、イノシシの食料となり、ムクドリは地表を歩き回りながら落ちた穀物や昆虫をついばみます。

ムクドリは農耕地の害虫も大量に食べてくれる益鳥であり、この関係の中で農業と野生生物が互いに利益を分かち合っています。 冬には、施設農業の出荷廃棄物が、越冬鳥や哺乳類の貴重な餌となります。

出典:iNaturalist – ハチクマ Pernis ptilorhynchus (hoiman01)

このように、人間の農作業のリズムが、食物連鎖の起点となって、オオタカやフクロウを頂点とする里山の生態系ピラミッドを支えているのです。 里山の食物連鎖は、人間の営みがなくしては成立しない、互いに深く依存した関係なのです。

依存度はそれぞれですが、全体としてみると、これらの生き物はすべて人間の営みに依存するシナントロープといえます。この里地里山の豊かな生態系は人の営みがなくなれば失われてしまうのです。

次の章では、里山の生態系ピラミッドの頂点に立ち、その環境の豊かさを象徴する猛禽類「サシバ」に焦点を当ててみましょう。

サシバから見える「里山の象徴」:環境指標生物としての意味

里山の命を映す鏡「サシバ」は、その土地の自然が健やかであることを証明する大切な「指標生物」です。春になると東南アジアからはるばる飛来し、秋には南へ旅立つこの小柄な猛禽類が、繁殖・子育てを全うするためには、手入れの行き届いた森と、生き物が溢れる水田や草地が隣り合っているという環境の条件が求められます。

つまり、サシバを見守ることは、里山全体の多様な生態系を丸ごと守ることに直結するのです。 では、この美しい渡り鳥がなぜ「里山の象徴」として重んじられるのか、その生態的な仕組みと私たちが直面している現状を紐解いていきましょう。

サシバが求める環境:開けた採食地と営巣林の組み合わせ

出典:iNaturalist – サシバ Butastur indicus (tki)

サシバは、全長41~46cm程度の比較的小柄な猛禽類で、春になると東南アジアなどの越冬地から日本に渡ってきて、初夏から秋にかけて繁殖・子育てを行います。 サシバが子育ての拠点に選ぶのは、深い山奥ではなく、人々の営みがすぐそばにある「里山」です。

特に、見晴らしの良い谷状の湿地(谷津田)と、その周囲を囲む斜面林が組み合わさった環境を好みます。大きな樹木が茂る森は、外敵から雛を守り巣をかけるための住まいとなる一方で、目の前に広がる水田や草地は、カエルやヘビ、昆虫などの獲物を探すための餌場となるからです

出典:iNaturalist – サシバ Butastur indicus (alekseyfaraway)

サシバの行動圏は営巣木から概ね500m以内と比較的狭く、この範囲内に採食地と営巣地の両方が必要です。 主な獲物は、シマヘビやニホンカナヘビなどの爬虫類、トノサマガエルやニホンアカガエルなどの両生類、トノサマバッタやアブラゼミなどの昆虫類で、繁殖期前期は両生類や爬虫類を、後期には昆虫類の捕食割合が増えます。

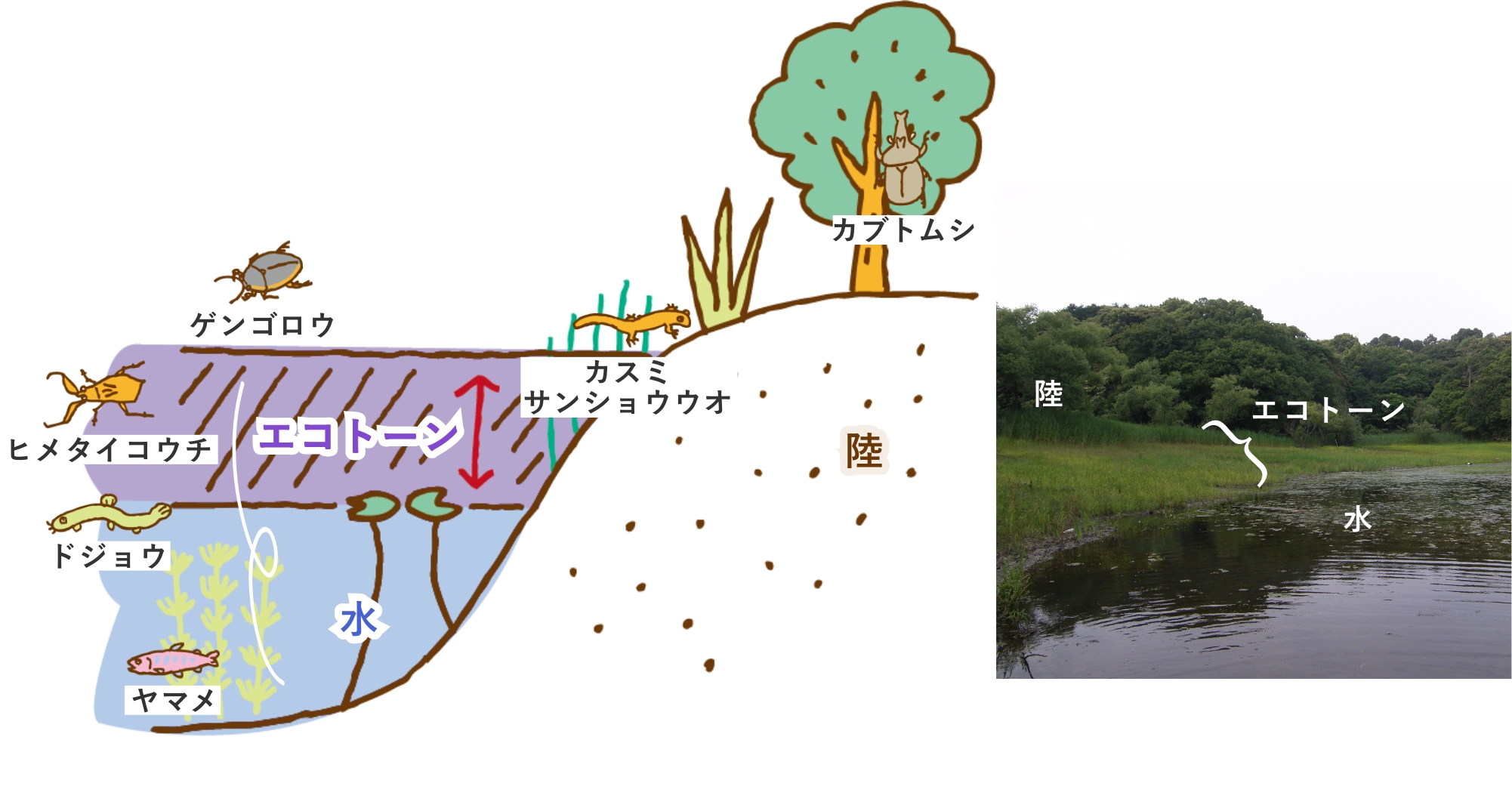

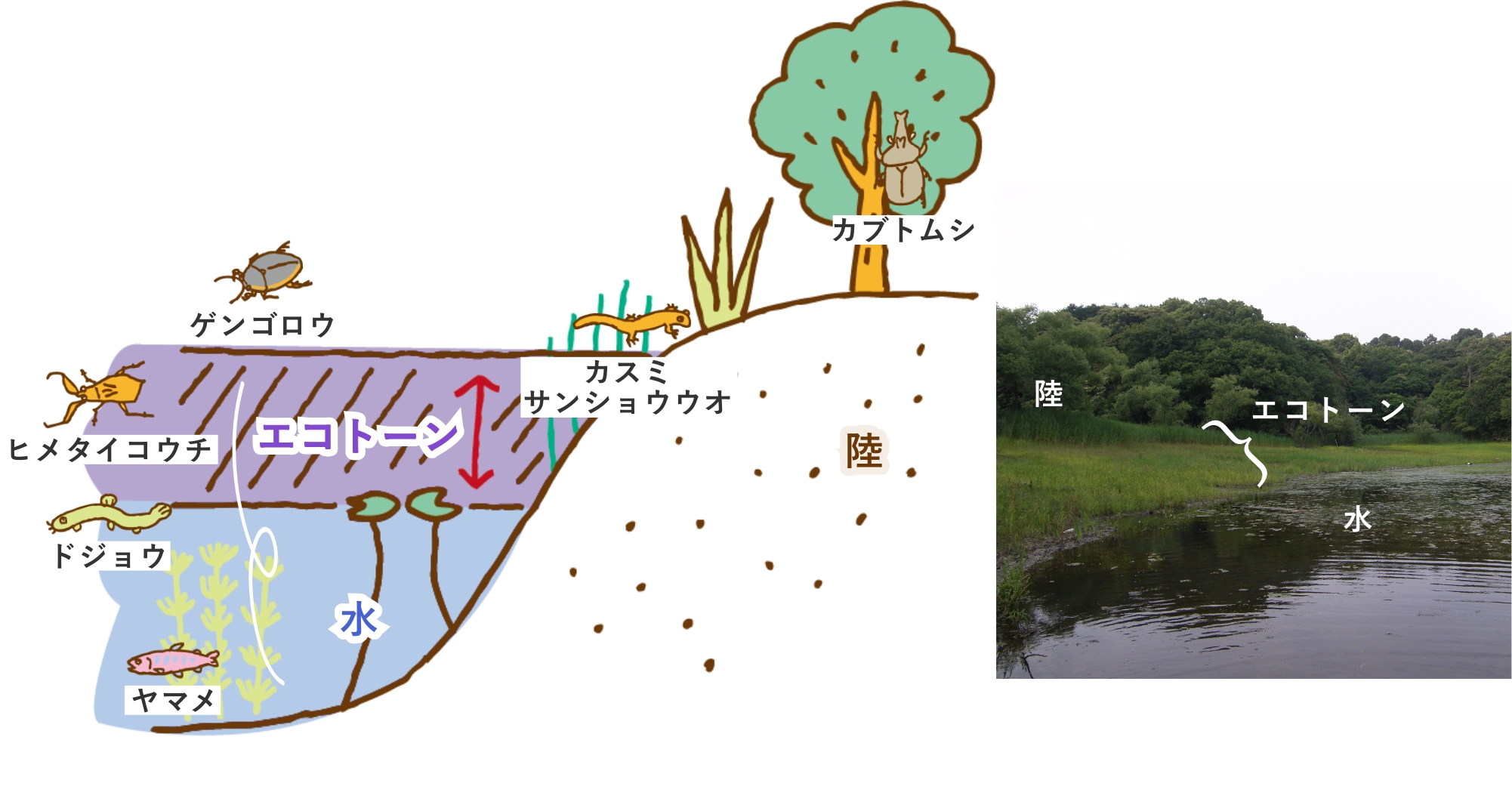

里地里山のように異なる環境がパッチワークのように混ざり合う「モザイク状の環境」こそが、彼らにとって理想的な生存基盤であり、このような場所は「エコトーン(移行帯)」と呼ばれています。 エコトーンは、森と草原、陸と水といった異なる環境が接する境界地域であり、両方の環境の特性を併せ持つため、極めて高い生物多様性が保たれるのです。

出典:環境省 ‐ 睡蓮鉢で、コンテナでビオトープをつくろう(2025年5月15日)

アンブレラ種としての役割:大型捕食者が支える生態系全体

サシバは「アンブレラ種(傘種)」と呼ばれ、生態系ピラミッドの上位に位置する大型の捕食者として、里山全体の生態系を支える重要な役割を果たしています。 アンブレラ種とは、その種を保護することで、同時にその「傘の下」に位置する多くの下位の種も守ることができるという概念です。

アンブレラ種が生息するために必要な広大で多様な環境を守ることが、結果として下位の種たちも守ることにつながる「トップダウン型の環境保全」という考え方ですね。

サシバが1羽の雛を立派に育てるためには、膨大な数のカエルや大型の昆虫が必要です。 サシバが安定して生息できているという事実は、その背後に彼らの食料となる多様な小動物が溢れ、さらにそれらが育つための健全な水域や肥沃な土壌が存在していることを示しています。

つまり、サシバは里山全体の生態系が正常に機能しているかを測る「物差し」の役割を果たしているのです。

里山の変化がサシバに突きつける現実:環境劣化のサイン

出典:iNaturalist – サシバ Butastur indicus (geeseinflight)

かつて日本各地の空で見られたサシバの舞ですが、2006年には環境省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定され、その後2014年には大阪府レッドリストで絶滅危惧Ⅰ類に指定されるなど、その数は全国的に激減しています。 この背景には、

- 耕作放棄地の増加による草地の荒廃

- 森林の手入れ不足による林内の暗化

- 水田の乾田化

- コンクリート護岸による生息環境の喪失

など複数の要因があります。

さらに深刻なのは、越冬地や渡りの中継地であるフィリピン北部での密猟です。 ココヤシの新芽を食べるために大発生した大型コガネムシを狙ってサシバが集結する春の渡り期(3月中旬~4月中旬)に、少なくとも3,500~5,000羽ものサシバが主に夜間に射殺されている可能性があるとの調査結果も報告されています。

サシバの翼が舞う空は、人間と自然が互いに支え合って生きてきた「里山」が健やかである証拠に他なりません。サシバを守ることは、里山のモザイク状の環境と、そこに息づく無数の生きものたちを守ることであり、人と自然の共生の知恵を次世代に伝えることでもあります。

「シナントロープ」について、詳しく知りたい人には、こちらもおすすめ👇️

次の章では、かつての里山がどのように資源を循環させ、人と生きものが互いに利益を分かち合ってきたのか、その仕組みを見ていきましょう。

自然の恵みを巡らせる知恵:循環型農業の科学

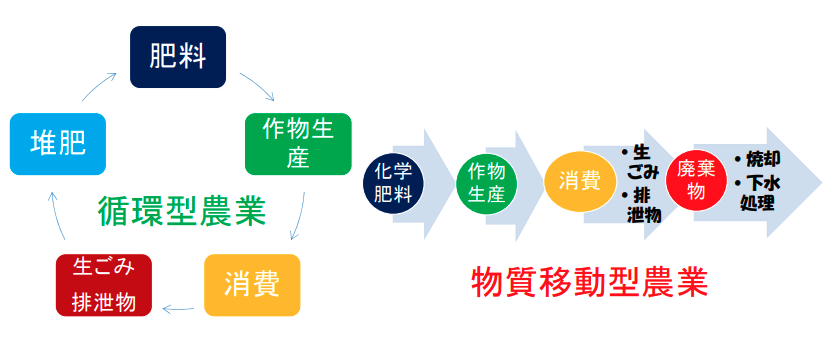

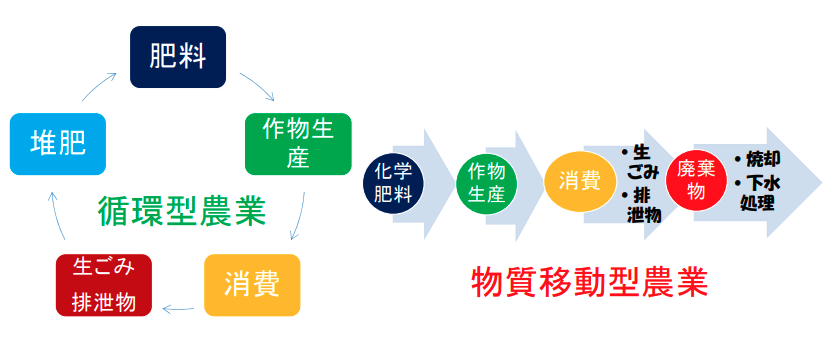

里山の風景が私たちに安らぎを与えてくれるのは、そこにある命が滞りなく巡っているからに他なりません。かつての農村で培われた「循環型農業」は、限られた資源を使い捨てにせず、土壌や生き物の力を最大限に引き出すための極めて論理的な仕組みです。

これは単なる伝統ではなく、現代の科学の目で見ても非常に高度なシステムであることが分かっています。 自然界の物質循環を農業の中に再現し、永続的な豊かさを築いてきたその具体的な仕組みを確認していきましょう。

土壌を豊かにする「還元」のプロセス

良い作物を育てる基盤は、化学的な成分だけでなく、多様な生命が息づく「生きた土」にあります。循環型農業では、収穫後の稲わらや落ち葉、家畜の排泄物などを微生物の力で分解・発酵させ、再び田畑へと戻します。

この土づくりは、特別な資材に頼るものではなく、里地里山の中で生まれる資源を循環させる、きわめてシンプルなプロセスとして実践されてきました。

出典:農林水産省 ‐ みどりの食料システム戦略と土壌・肥料 窒素循環の再生で持続可能な農業生産を

もともと世界中のほとんどの農業は「循環型」でした。しかし農業の近代化、大規模化など、効率と短期的な利益を追求する「物質移動型」の農業に傾いていきました。

化学肥料の多用や農業の大規模化は、結果として土地の劣化を招き、現在日本では再び「循環型農業」が注目されています。

出典:日本土壌協会 ‐ 環境と調和のとれた持続的な農業生産をめざして

里山における土づくりの循環プロセス

秋冬の季節、農家は里山の林から落ち葉や枯草を集めます。 これを家畜の排泄物や台所の生ごみとともに、農家の庭や田んぼの片隅に積み上げ、時間をかけて堆肥化します。

この過程で微生物が活発に働き、複雑な有機物を植物が吸収しやすい形に分解していきます。 条件が良ければ、仕込みから15~20日で発酵が完成し、熱が発生して病原菌も死滅します。

一方、里山の林では、薪として伐採された樹木から新しい枝が萌芽し、翌年またその落ち葉が供給されるようになります。 つまり、「冬の落ち葉集め → 堆肥化 → 春に農地に施肥 → 作物育成 → 秋の収穫と落ち葉集め」という一年のサイクルが、何百年も繰り返されてきたのです。

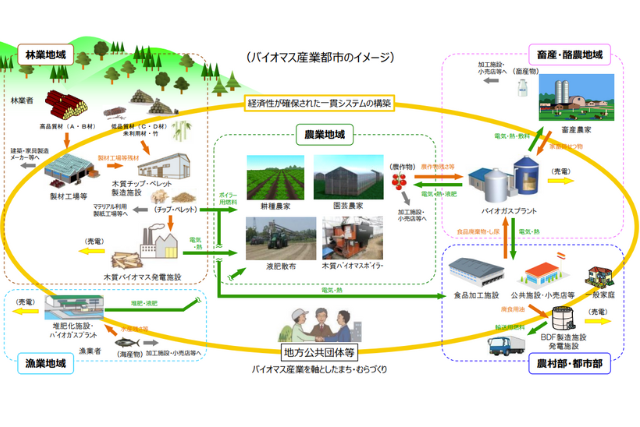

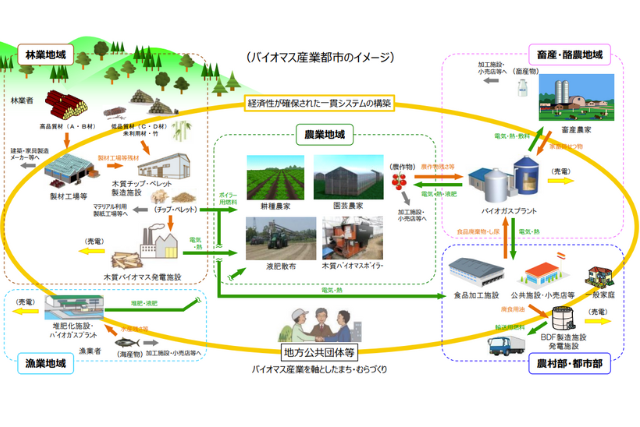

現代では一度は循環が失われてしまった地域でも、下の図のような「大きな循環」を構築する取り組みが進められています。

出典:環境省 ‐ 農林水産省における循環経済実現に向けた取組について(2025年10月30日)

生態系のバランスを防虫に活かす「生物的防除」

害虫を薬剤で一掃するのではなく、生き物同士の「食べる・食べられる」の関係を利用して被害を抑えるのが、里山が持つ「生物的防除」の知恵です。 田んぼのウンカをクモが捕らえ、アブラムシをテントウムシが抑制するという、自然界の制御機能を農業の一部として組み込んでいます。

これは「総合的病害虫管理(IPM)」※という現代的な考え方にも通じる、非常に合理的な手法です。 特定の生き物を敵として排除しすぎると、それを食べていた天敵まで姿を消し、かえって害虫の大量発生を招くことがあります。

統合的害虫管理 🐜

統合的害虫管理(IPM)とは、薬剤の使用を最小限に抑え、環境整備や物理的対策を組み合わせた害虫管理方法です。具体的な管理手法は以下の通りです。

侵入経路の遮断(物理的防除)

- 網戸の設置や破損箇所の補修

- 排水口や通気口への防虫ネット取り付け

- ドアや窓の隙間を埋める隙間テープの活用

- 配管貫通部など壁の穴のパテ埋め

発生源・生息環境の排除(環境的防除)

- 食品クズや食べ残しの徹底した清掃・密閉管理

- 段ボールや古新聞など隠れ場所となる不用品の整理・廃棄

- 水回りの清掃と乾燥維持(水垢やカビの除去)

- ゴミ箱の密閉化と定期的なゴミ出し

捕獲・駆除(物理的・機械的防除)

- 粘着トラップ(ゴキブリホイホイなど)による生息調査と捕獲

- 捕虫器(光で誘引するタイプなど)の設置

- 掃除機による直接的な吸引・除去(ダニや死骸など)

限定的な薬剤使用(化学的防除)

- ベイト剤(毒餌)の局所的な設置(散布剤より飛散リスクが低い)

- 成長抑制剤(IGR剤)の使用による繁殖阻害

- どうしても必要な場合のみ、発生箇所へのピンポイントな薬剤処理

モニタリングと効果判定

- 定期的な目視点検と記録

- トラップによる捕獲数の推移確認

- 対策実施後の効果検証と計画の見直し

近年の農業研究では、生物多様性そのものが病害虫リスクを下げることが明らかになってきました。 単一作物に依存せず複数の作物を組み合わせることで、被害が一気に広がるのを防ぐ「リスク分散」の効果が生まれます。

さらに、特定の植物が放出する化学物質「アレロパシー」が害虫を遠ざけたり、土壌病原菌を抑制したりするメカニズムを活かし、害虫忌避作物を組み合わせる栽培も有効です。 また、作物の根と共生する菌根菌の活動を重視する農業では、化学肥料に頼らず有機物を活かすことで、菌根菌が活発化してリン酸などの養分吸収が促進され、病害への耐性も高まることが分かっています。

こうした農業は決して新しいものではなく、かつての里地里山でも、田畑・雑木林・草地をモザイク状に組み合わせた多様な土地利用によって、自然の調整力を引き出す農業と林業が実践されてきました。

かつては非常に理にかなった生活が営まれていた…。失ってわかるものって、ありますよね。

人類には、すごく痛い目に遭わないと学ばない側面ってありますからね…

多様な生命が成立させる「循環の仕組み」

里地里山における循環型農業の本質は、自然界のエネルギーサイクルに農業という営みを同期させている点にあります。 植物が太陽の光から作り出したエネルギーは、昆虫や家畜、そして人間へと渡り、最終的には分解者である微生物の手によって再び土へと還り、次の命の糧となります。

この仕組みの中では、現代社会で「廃棄物」と呼ばれがちな作物残渣や家畜の排泄物も、欠かすことのできない貴重な資源です。 光合成から始まり、捕食、分解を経て再利用に至るこの循環は、外部からの投入を最小限に抑えつつ、地域の生態系と調和しながら食料を生み出し続ける知恵の結晶です。

自然界には本来「ゴミ」という概念は存在せず、すべての存在が誰かの命を支える役割を担っています。

里山で受け継がれてきた還元の知恵と、生き物たちの関係性を尊ぶ科学的な視点は、私たちがこれから健やかに暮らしていくための重要なヒントを与えてくれます。最終章では、こうした里山の知恵をいかに現代に活かし、人と自然の共生を続けていくのか、その課題と展望について考えていきます。

人間と里地里山の未来:共生を続けるために

サシバが舞い、多様な命が巡る里山の風景は、決して過去の遺物ではありません。それは、私たちがこれからどのような社会を築いていくべきかを示す、生きた教科書でもあります。

自然を一方的に支配するのではなく、そのリズムに寄り添いながら糧を得る知恵は、現代の複雑な環境課題を解き明かす鍵を握っています。では、私たちが自然の一部として、これからも豊かに健やかに暮らしていくための道筋を、多角的な視点から整理していきましょう。

放置されることで失われる豊かさ:「過少利用」という課題

かつての自然破壊は、過剰な開発や汚染が主な原因でした。しかし現在の里地里山において最も深刻なのは、人の関わりが途絶えることで環境が劣化する「過少利用」という問題です。

過疎化や生活様式の変化により、薪を拾わなくなり、草を刈らなくなった森は、光が届かない暗い場所へと変わり、サシバのような生き物たちの居場所を奪っています。

環境省が指摘する「生物多様性の第二の危機」とは、このように人間活動の縮小や生活様式の変化により、里地里山などの手入れが行き届かなくなり、環境が変化して生き物が減少する危機を指しています。 里山は「人の手が入り続けること」で生態系のバランスが保たれる場所であり、放置はそのまま危機に直結するのです。

出典:農林水産省 ‐ Ⅲ.健全で豊かな自然環境の保全

「保全」から「営み」へ:現代の暮らしに溶け込む再構築

里山を単なる保存対象として隔離するのではなく、現代の経済や生活の中に新しい形で組み込んでいく動きが世界中で始まっています。 例えば、里山の木材をエネルギーとして活用するバイオマス発電や、都市の住民が農作業を支える仕組みなど、「保全=コスト」ではなく、「営みの一部=価値を生み出す行為」として里山と関わることが、次世代に引き継げる仕組みづくりの出発点になります。

出典:農林水産省 ‐ 森林の心地よい未来

この分野では、国連大学サステイナビリティ高等研究所(UNU-IAS)が推進する「SATOYAMAイニシアティブ」が国際的に注目されています。 国連大学上級副学長の武内和彦氏らは、人間と自然が調和した景観を「社会生態学的生産ランドスケープ(SEPLS)」と呼び、その維持が地球規模の環境問題の解決につながると提唱しています。

出典:環境省 ‐ 第1章 地域循環共生圏の創造

里山に関わることが、私たちの心身の健康や新たな産業の創出にも寄与することが、科学的にも明らかになりつつあります。

里山に関わることが、私たちの心身の健康や新たな産業の創出にも寄与することが、科学的にも明らかになりつつあります。

豊かな自然に囲まれた場所に行くと、なんだか身体全体が整う気がします。里山で育ったからでしょうか…

生き物たちとの関係性の転換:搾取から「共存」への歩み

これからの未来に求められるのは、自然を単なる資源として「搾取」する対象として見るのではなく、共に生きる「パートナー」として尊重する姿勢です。 循環型農業の知恵が教えてくれたように、私たちが大地に何かを還せば、それは必ず豊かな実りとなって戻ってきます。

科学技術が進歩した現代だからこそ、データや効率だけでは測れない「生命のつながり」を実感することが大切です。 2020年を基準として、2030年までに自然の損失を食い止め、反転させることを目指す「ネイチャーポジティブ(自然再興)」という国際目標も、この視点に基づいています。

里山の空に響く野鳥のさえずりを聴く、落ち葉を堆肥にして野菜を育てる、竹林を整備して新しい価値を生み出す…。そのどれもが、自然と共に生きることの実践です。

自然と共に生きることは、決して不便を強いることではなく、真の豊かさを手に入れるための創造的な挑戦と選択なのです。

テクノロジー大好きな筆者ですが、里地里山の、いわゆる「ローテク」な暮らしにも憧れます。これからはどちらの良さも取り入れるバランス感覚が問われる時代なのかもしれませんね…

「循環」に関心がある人には、こちらもおすすめ👇️

eco-life-planetの書籍もよろしくお願いします👇️

来たれ!分類学の世界へ!

ブログ記事より少し踏み込んだ内容も追加されていますよ

のんびり読書で、分類学の初歩と貴重な動物を巡りましょう

【広告】この記事は「SWELL」というWordPressテーマで執筆しています。有料ですが買い切りなので、長く快適にブログを続けたい人にはおすすめですよ!👇️

参考・引用文献

里地里山とは?人の営みと自然が共鳴する場所

環境省 ‐ 里地里山パンフレット~古くて新しい いちばん近くにある自然~

森林総合研究所関西支所 ‐ 里山に棲む生き物ー滋賀県内の調査からー

森林総合研究所 ‐ 森林の生物多様性モニタリングの歴史と生態学的視点からの将来展望(2011年12月)

経済産業研究所 ‐ 柳田國男の農政改革構想から見る現代日本農業

前田建設 ‐ 森林のライフサイクル~遷移と更新~(2022年11月10日)

シナントロープたちの暮らし:水辺を舞台にした共生

東京大学大学院農学生命科学研究科 ‐ 水田の管理方法がトンボ保全に与える効果 若杉晃介 藤森新作

兵庫県立大学 ‐ 水田とビオトープにおけるカエル目の繁殖場所 *田和康太1・佐川志朗2

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ‐ 圃場整備水田における止水域性トンボの保全と

ミティゲーション対策に関する基礎的研究 若杉晃介

東広島市 ‐ コンクリート三面護岸化された小河川の環境改善の環境改善に向けた課題―東広島市半尾川の環境と住民の認識―濱田 智恵

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ‐ 水田地域におけるカエル類の保全対策 渡部恵司・小出水規行・嶺田拓也

農業農村工学会 ‐ 河道内氾濫原と水田域におけるカエル類の生息状況の比較 田和 康太, 永山 滋也, 萱場 祐一, 中村 圭吾

農業農村工学会 ‐ 冬期湛水水田によるトンボ保全効果 若杉 晃介, 嶺田 拓也, 石田 憲治

環境省 ‐ 日本・兵庫県豊岡市におけるコウノトリとの共生を目指した農業

生物多様性センター ‐ コウノトリの野生復帰とコウノトリを育む農法

地域創造学会 ‐ 野生生物を軸にした多元的価値の創出―コウノトリの野生復帰を事例に― 菊地 直樹(きくち なおき)

環境省 ‐ Good Life Award 自然に抱かれて生きる豊岡の新しい暮らし方

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 ‐ 中山間地水田における農業に有用な生物多様性を保全する取り組み

日本自然保護協会 ‐ 「水田の圃場整備 ”倍増” 5か年計画」、及び「節水型乾田直播の普及」に対する意見書を提出しました— 生物多様性保全の強化を提言(2025年11月11日)

シナントロープたちの暮らし:樹林と草地が支える生命

ECOネット東京62 ‐ 【第89回】木を切り萌芽更新させることにより若々しい林を次の世代に残していく(福生萌芽会)(2017年11月6日)

日本植物調節剤研究協会 ‐ 竹林の分布拡大とその防除について

日本森林学会誌 ‐ 拡がるタケの生態特性とその有効利用への道(2021年2月)

岡山県農林水産総合センター ‐ 竹林拡大防止技術に関する研究 石井 哲

国立環境研究所 ‐ タケ、北日本で分布拡大のおそれ(2017年10月18日)

日本生態学会誌 ‐ 里山二次林における生物多様性の第2の危機

森林総合研究所 ‐ 森林の国・日本で草地は10万年以上維持されてきた

樹からの報告 ‐ 世界と日本の森林帯区分、及び森林生態(2025年6月8日)

季節とともに訪れるシナントロープ:野鳥たちの営み

Canon ‐ 野鳥はなぜ、自然保護の指標とされているのか?

野鳥情報 ‐ 日本の田んぼで観察できる主な野鳥一覧と特徴紹介

野鳥ネット ‐ 身近で知らないカモの世界【第3回】環境問題とカモ(2024年3月26日)

鳩対策 ‐ ツバメの巣にお困りの方!鳥害対策のプロがツバメ被害について徹底解説

野鳥の会 ‐ 糞分析法による越冬期のマガンの食性 嶋田哲郎’・鈴木康2.石田みつる3(2022年)

サシバから見える「里山の象徴」:環境指標生物としての意味

日本自然保護協会 ‐ 絶滅危惧種・サシバはどんな鳥?(前編)(2017年3月30日)

環境省 ‐ ホットレポート渡るタカ「サシバ」の国際的な保全活動の推進と(2020年7月15日)

日本学術会議誌 ‐ 生態学および建築学における境界概念からの示唆 並木美砂子(2016年)

野鳥研究グループ ‐ フィリピンにおけるサシバの渡りの現状と保護活動の取り組み(2016年9月14日)

PR Times ‐ 絶滅危惧種の渡り鳥「サシバ」を守るため 日本自然保護協会と化粧品ブランドLUSHが連携して バレンタインギフトボックスをリリース!(2019年1月16日)

日本自然保護協会 ‐ フィリピンから緊急レポートサシバ密猟の実態にせまる!(2017年3月29日)

Ready For ‐ サシバの1年 国内で越冬する絶滅危惧種(2023年8月7日)

自然の恵みを巡らせる知恵:循環型農業の科学

愛知県環境情報センター ‐ 里山生態系保全の考え方(2003年3月)

Agrinews ‐ IPMの最新動向(2026年1月8日)

日本農業経営学会 ‐ 天敵利用を基幹としたIPMを農業経営に取り込む(2021年4月)

地域創造学会 ‐ 都心への一極集中から地域での農業へ(2023年5月19日)

HONENAGRI ‐ 腐植とは何か ~2つの意味と、土にとっての大事な役割~(2022年3月26日)

農業・食品産業技術総合研究機構 ‐ リービッヒの無機栄養説と土壌肥料学(2008年10月1日)

人間と里地里山の未来:共生を続けるために

全国農業協同組合中央会 ‐ 里山と農の循環を取り戻す(2025年6月2日)

コメント